肥料とは、植物を人間が育てる時に与える栄養素です。自然環境では植物が利用した土壌の栄養素も、多くの生き物が関わり循環する事で、土壌の中に再び戻ってきます。そのため、自然環境では肥料がなくても植物は健康的に育つ事が出来ます。しかし人工的な環境では循環がないため、植物が利用した栄養素は土壌からなくなる一方となり、植物は栄養不足に陥ります。

植物は土壌の栄養素が多少すくない環境でも、花や葉の数を減らしたり、部分的に枯れたり、成長が止まったりする事で必死に生き残ろうとするため、簡単には枯れる事がありません。しかし、栄養のない状態で放置するといずれは枯れたり、また枯れなくても花や葉がみすぼらしくなり見た目的にもよくないです。そのため、人間が植物に合わせて肥料をしっかり与える事が大切になります。

このページでは、肥料の施し方や選び方、肥料の種類と分類などを総合的に紹介しています。肥料の事で迷った時などに活用ください。

■肥料の施し方や選び方

植物を人工的な環境で育てる場合、基本的に肥料を与える必要がありますが、植物が必要とする肥料の量は一定ではありません。植物の自生地や種類などで、必要とする栄養素が変わってくるため、肥料の施し方や量・質などが変化します。

そのため、育てる植物の自生地や種類などを調べて肥料を与える事が大切になります。

●植物の分類と肥料の施し方

一般的な草花

- 一般的な草花とは、草地・林(森)・道端・空き地などに自生している、よく見かけるような植物です。

- 肥料の量:肥料を与える量は、自生地がバラバラで植物の種類が多いため一概ではありませんが、基本的に一般的な植物全般の肥料の規定量を与えても問題になる事は少ないです。ただし、ペチュニアなどの多肥を好む植物や、少肥で育てられるマメ科やハーブなどの植物もここに分類されているため、植物に合わせて調節する事も大切です。

- 肥料の成分比率:水平型・山型 など

- 肥料の与え方:元肥・追肥・芽出し肥 など

- おすすめの肥料:植物全般の肥料・花の肥料など

一般的な庭木

- 一般的な庭木は、野生では林や森の中などに自生しています。

- 肥料の量は、自生地がバラバラで植物の種類が多いため一概ではありませんが、基本的に一般的な植物全般の肥料の規定量を与えても問題になる事は少ないです。

- 肥料の成分比率:水平型・山型 など

- 肥料の与え方:元肥・追肥・お礼肥・寒肥 など

- おすすめの肥料:植物全般の肥料・庭木・花木の肥料・有機肥料・配合肥料 など

多肉・サボテン

- 多肉・サボテンは、基本的に岩場や砂漠などの乾燥地帯に自生している植物です。

- 肥料の量:岩場や砂漠などの乾燥地帯は、基本的に岩や砂などの鉱物で構成されており、基本的に有機物や栄養素が少ない環境にあります。そのため、地植えしている場合は肥料をあまり必要とせず、鉢植えで育てている場合も少し必要になる程度が多いです。

- 肥料の成分比率:下がり平型・水平型 など

- おすすめの肥料:多肉・サボテンの肥料・観葉植物の肥料

山野草

- 山野草は、一般的に高山・深山・岩場・山の草原などに自生している植物です。

- 肥料の量:山野草の生息地は、基本的に土壌が岩や砂などの鉱物で構成されており、有機物は少なめで、低温のため微生物の働きも弱く、栄養分が少ない痩せた環境である事が多いです。そのため、地植えしている場合は肥料を殆ど必要とせず、鉢植えで育てている場合も少し必要になる程度が多いです。

- 肥料の成分比率:水平型・山型

- おすすめの肥料:多肉・サボテンの肥料・観葉植物の肥料

観葉植物

- 観葉植物は、一般的に熱帯雨林や森林の中などに自生している植物です。※観葉植物の中には生息してる場所が樹木や岩の上にあったり、自生地が砂漠などの乾燥地帯にある場合もあるため着生植物や多肉・サボテンなども参考にして下さい。

- 肥料の量:観葉植物の生息地である熱帯雨林は、動植物が多く生息していますが、気温が高いため微生物の分解が早く、降水による養分や土壌の流出も多いため蓄積された肥沃さがありません。そのため、肥料の要求度も基本的に高くはなく中程度です。

- 肥料の成分比率:右下がり型・下がり平型 など

- おすすめの肥料:観葉植物の肥料

オーストラリア・南アフリカ

- オーストラリアや南アフリカの土壌は、多種多様ですが、栄養の少ない痩せ地で生息している植物が多く、また土壌にリン酸が少ない傾向があります。そのため、一部の植物はプロテオイド根(proteoid roots)と呼ばれる根が発達していてリンを効率よく吸収する仕組みを備えていることがあります。このような植物は、リン酸が高濃度の土壌でリン中毒や鉄欠乏を引き起こし枯れる事があるため、肥料の中に入るリン酸の量には注意が必要になります。

- 肥料の成分比率:谷型

- おすすめの肥料:オージープランツ専用の肥料

水生植物

水生植物の自生地は、湿地・河原などの水辺にありますが、一般的に園芸で親しまれているのは、主に湿地に自生している植物が多いです。

湿地は基本的に常に湿り気があり、水に浸かっていたりするため、一般的な水溶性の肥料を使うと直ぐに溶けてしまい流出してしまうことがあります。そのため、肥料は専用の肥料や水生植物の肥料などを使用すると良いでしょう。

●肥料の施し方の分類

元肥

元肥とは、植物の植付けや植え替えの時に予め土の中に施しておく肥料です。元肥は植物の初期生育を支える栄養素になります。

元肥の選び方

元肥は、長期間効かせられる肥料が好まれるため、緩効性肥料や有機肥料・配合肥料が好まれます。緩効性肥料は肥料の成分がゆっくりと溶解するため、植物の根に当たっても肥焼けをするリスクがありませんが、有機肥料は発酵熱・発酵ガスなどが原因で肥料焼けする場合もあります。そのため、有機肥料を使う場所は植付け数週間前に元肥を施す必要があります。

元肥の成分の比率は、水平型・山型が選ばれるのが一般的です。山型が選ばれる理由は、土壌中で移動しにくいリン酸を、元肥であれば事前に土壌中に混ぜこめるためです。

元肥の施し方

元肥の施し方は、全面施肥と溝施肥の二種類があり、何処に植えるかや使う肥料の種類や育てる植物の種類などで、施し方がかわります。

全面施肥の施し方

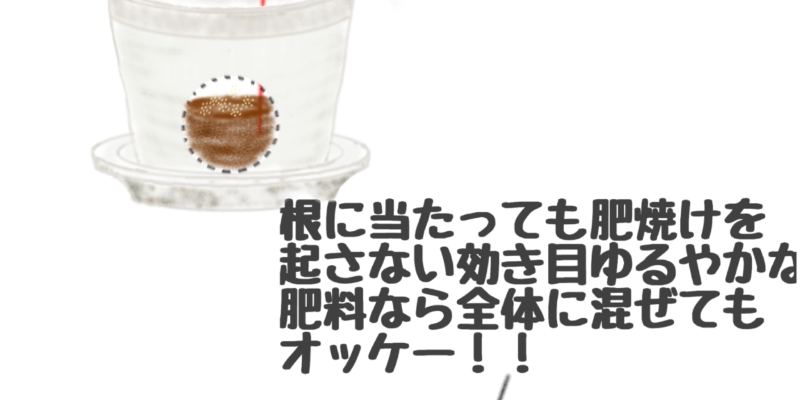

全面施肥とは、植物を植付ける土壌・培養土の中に、規定の量の元肥を入れて、偏りがないように混和する方法です。

全面施肥は、植物の根に肥料が当たるため、肥焼けをしにくい緩効性肥料を選ぶか、植付けの二週間前に肥料を入れて土壌に馴染ませておくことが大切になります。※有機肥料は地植え・庭木・肥沃な土を好む草花(キク等)を育てる際に利用されます。

全面施肥の手順

- 元肥を準備する

- 地植えの土や培養土の中に、製品に記載された量の規定の量の肥料を入れて混和する。

- 使った元肥が、緩効性肥料の場合は、苗をすぐ植付けても大丈夫です。完熟していない有機肥料を使った場合は、植付けまで二週間程度あけて土に馴染ませます。

元肥(溝施肥)の施し方

溝施肥とは、植物の根が触れないように、植え穴の下に肥料を敷き詰めておき、根が下に成長するに従って肥料を補給出来るようにしておく方法です。

溝施肥の手順

- 植物を植付ける場所に深さ20cm程度の穴を掘る。

- 穴の中に規定の量の元肥を入れる。

- 肥料と苗の根が触れないように土を少し戻して土だけの層をつくる。

- 苗の肩と土の表面の高さを調節して植付けする。

追肥

追肥とは、植物が生育する途中で施す肥料です。土壌中の栄養素は植物が吸収して減っていくため、追肥を入れる事で補います。

追肥の選び方

追肥は、生育旺盛な時期にピンポイントで肥料を効かせる目的もあるため、速効性肥料や肥効が緩やかに長く効く緩効性肥料がこのまれます。

追肥の成分は植物の種類によって変わります。ほとんどの植物に適応する水平型、花がメインの植物には山型、葉が魅力的な植物には右下がり型・下がり平型などを選ぶといいでしょう。

追肥の施し方

追肥の施し方は、液体肥料と固形肥料で施し方がかわります。液肥の場合は、水に溶けている肥料を水やりの際に一緒に施し、固形肥料は株の近くの土の上や中に施して与えます。

液体肥料の施し方の手順

- 液体肥料を準備する。

- 液体肥料は「ストレート」「希釈」「粉末」の三タイプがあるため、それぞれの使い方に合わせて使用する。

- ストレート:そのまま使用する。

- 希釈:植物に合わせて、原液を水で500倍・1000倍・2000倍の範囲で薄めて使用する。

- 粉末:植物に合わせて粉末を水に溶かして使用する。

- 液体肥料は1箇所にかけるのではなく、植物の回りのにかけて、土全体を湿らせるように与えます。

- 液体肥料の量がない場合は、事前に水やりで土を湿らせた後に、液肥を与えると効果的に施せます。

液肥の希釈方法

| 希釈率 | 1L | 5L | 10L |

|---|---|---|---|

| 500倍 | 2ml | 10ml | 20ml |

| 1000倍 | 1ml | 5ml | 10ml |

| 2000倍 | 0.5ml | 2.5ml | 5ml |

固形肥料の施し方

- 固形肥料を準備する。

- 固形肥料は「起き肥」「差し込み」「埋め込み」のタイプがあるため、使い方に合わせて使用する。

- 置き肥:土の表面に置いて施す肥料です。肥料を置く場所は、株の大きさにも左右されますが株元から20cm以上離れた場所、または鉢縁の傍に、バランスよくいれます。

- 差し込み:スティックの肥料の場合は、置き肥と同様に株元から少し離れた場所に、スティックを土に差し込んで使用します。

- 埋め込み:埋め込みタイプは土の中に肥料を入れて使用します。株元から少し離れた場所に穴を掘り、その中に肥料を入れましょう。風で飛びやすい粉タイプや、害虫が発生しやすい有機肥料などを施す際に埋め込み肥料が有効です。

寒肥

寒肥とは、植物が休眠または成長が緩やかになってる冬の時期に与えられる肥料です。

寒肥の選び方

寒肥は、春の成長時期に栄養が出てくるように考えられて施されるため、一般的に有機肥料や有機配合肥料が使用されます。

寒肥の成分の比率は、育てる植物によって変わりますが、一般的に水平型か山型です。

寒肥の施し方

- 寒肥を準備する。

- 植物は枝先の下当たりに、栄養を吸収する細根が多くあります。そのため、肥料を与える位置は枝先の下辺りになり、株元を中心として円環を描くように、肥料を入れるための10~20cmの穴を数個掘ります。

- 穴の中に製品に記載された規定の量の寒肥を入れて土と軽く混ぜて埋め戻します。

お礼肥

お礼肥とは、花や実がなった後に消耗したエネルギーを補う目的や、翌年の開花や結実をよくする目的で、植物に与えられる肥料です。

お礼肥の選び方

お礼肥は、基本的に肥料の効果が素早く出る速効性肥料が好まれます。

肥料の種類は、地植えされた花木では有機肥料や有機配合肥料が使用される事が多く、鉢植えの植物や球根植物などでは化成肥料が利用される事が多いです。

お礼肥の施し方

- お礼肥を準備する。

- 植物は枝先の下当たりに、栄養を吸収する細根が多くあります。そのため、株元を中心に円環を描くように、枝先の下部分に10cm程度の穴を掘ります。

- 穴の中に製品に記載された規定の量のお礼肥を入れて土と軽く混ぜて埋め戻します。

花肥(追肥)

花肥とは、開花のために与えられる追肥の肥料です。

花を咲かせる植物は、生育後に花を咲かせるタイプと、生育しながら花を咲かせ続けるタイプがあります。前者は開花期間中の花肥は不要ですが、後者は生育期間を通じて肥料が必要になります。

止め肥

止め肥とは、花芽が出来終わる頃に肥料の効果が切れるように計算されて施される肥料です。

開花期まで肥料が残っていると、茎・葉の成長が促されて、花が少なくなったり、花が目立たなくなる事があるため、止め肥が大切になります。

芽出し肥

芽出し肥とは、新芽が動き出す前の早春頃に、発芽の促進や初期の成長を促す目的で与えられる肥料です。

芽出し肥の選び方

芽出し肥は、肥料の効果が素早く出る速効性肥料や、肥料の効果が緩やかに長く続く緩効性肥料が好まれます。

芽出し肥の成分比率は植物に合わせて、下がり平型・右下がり型・水平型・山型などが使用されます。

- 芽出し肥を準備する。

- 芽出し肥料は「起き肥」または「埋め込み」で施します。

- 置き肥:土の表面に置いて施す肥料です。肥料を置く場所は、株の大きさにも左右されますが株元から少し離れた場所、または鉢縁の傍に、バランスよくいれます。

- 埋め込み:埋め込みタイプは土の中に肥料を入れて使用します。株元から少し離れた場所に穴を掘り、その中に肥料を入れましょう。風で飛びやすい粉タイプや、害虫が発生しやすい有機肥料などを施す際に埋め込み肥料が有効です。

●肥料を与える量

植物は健康な成長のために栄養素を必要としますが、一部の植物は通常よりも多くの栄養素を欲しがったり、少量の栄養素で育てられたりします。肥料の量が適正でないと、植物の生育が止まり生育不良になったり、花の量が減ったり、肥焼けする事もあるため注意が必要になります。

多肥を好む植物

多肥を好む植物とは、一般的な植物と比べて沢山の肥料を欲しがる植物です。

多肥を好む植物は栄養が少ないと生育が緩慢になったり花の数が減ったりするため、肥料をしっかり与える事が大切になります。

多肥を好む植物の特徴

- 成長スピードが早い

- 開花期間が長い

- 花・ 葉の量が多い

- 花・ 葉のサイズが大きい

主な植物

ペチュニア・ニチニチソウ・バラ・芍薬 など

主な自生地

草地・林(森)など

少肥・無肥料を好む植物

少肥・無肥料を好む植物とは、一般的な植物と比べて、肥料の要求度が低い植物になります。

少肥を好む植物に沢山の肥料を与えると肥焼けを引き起こし生育不良になり枯れる事もあるため、肥料の与えすぎには注意が必要です。

少肥を好む植物の特徴

- 成長スピードが遅い

- 乾燥に強い

- 花の数が少ない

主な植物

多肉・サボテン・山野草 など

主な自生地

地中海沿岸・高山・岩場・砂漠・砂地 など

■肥料の種類と分類

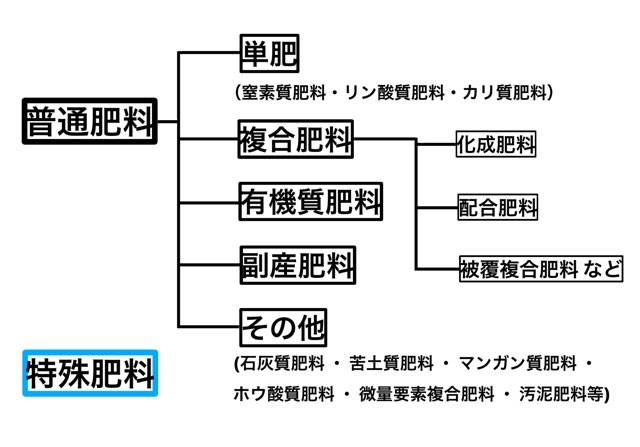

肥料は、肥料取締法の公定規格によると「普通肥料」と「特殊肥料」に大きく二分されており、その下に単肥・有機質肥料・複合肥料など、さらに下に化生肥料や配合肥料などが分類されており、沢山の肥料の種類があります。

ここでは、おすすめの肥料の製品などを紹介した後に、肥料の種類や分類、肥料の特徴などを紹介しています。肥料を探す時などに参考にしてみてください。

●肥料の製品一覧

おすすめ肥料の製品

マイガーデン(土と植物をすっごく元気にする)

- 肥料の効き方:速効性・緩効性

- 肥料の使い方:追肥・元肥

- 肥料の成分:山型(10:18:7)

- 肥効期間:約1年

- 備考:肥料粒は樹脂でコーティングされている被覆肥料のため、肥料の成分がゆっくりと溶けだし緩効性の性質があります。

- 備考②:BB肥料(複数の種類の肥料粒が配合)は、溶けだす速度が異なる粒がブレンドされているため、一年の中で三回の栄養素の溶解のピークがきます。(3ピークブレンド)

- 備考③:肥料の中には腐植酸と有機質が配合されている粒があるため土壌改良効果がある。

- 保証成分量:窒素全量(10.0)・内アンモニア性窒素(9.0)・硝酸性窒素(0.8)・りん酸全量(18.0)・内く溶性りん酸(18.0)内水溶性りん酸(17.0)・加里全量(7.0)・内水溶性加里(7.0)・く溶性苦士(0.6)・内水溶性苦土(0.15)

マイガーデン(植物全般用)

- 肥料の効き方:速効性・緩効性

- 肥料の使い方:追肥・元肥

- 肥料の成分:平下がり型(11:11:7)

- 肥効期間:約2~3ヶ月

- 備考:肥料粒は樹脂でコーティングされている被覆肥料のため、肥料の成分がゆっくりと溶けだし緩効性の性質があります。

- 備考②:BB肥料(複数の種類の肥料粒が配合)は、溶けだす速度が異なる粒がブレンドされているため、2~3ヶ月の中で三回の栄養素の溶解のピークがきます。(3ピークブレンド)

- 備考③:肥料の中には腐植酸と有機質が配合されている粒があるため土壌改良効果がある。

- 保証成分量:窒素全重(11.0)・内アンモニア性窒素(7.5)・硝酸性窒素(3.5)・可溶性りん酸(11.0)・内水溶性りん酸(10.0)・水溶性加里(7.0)・く溶性苦士(0.5)・内水溶性苦士(0.12)・水溶性ほう素(0.012)

花咲く化成肥料

- 肥料の効き方:速効性・緩効性

- 肥料の使い方:追肥・元肥

- 肥料の成分:山型(5:14:5)

- 肥効期間:約90日

- 備考:花咲く化生肥料はBB肥料(複数の種類の肥料粒が配合)で、7種類の粒が配合されています。粒の中には、肥料の溶けだす速度が異なり持続的な肥効が期待できる複数の粒、土壌改善効果のあるフミン酸(腐植酸)が配合されている粒、植物の健康な成長を助けるミネラル成分が入る粒などが配合されているため、様々効果が期待できる肥料です。

有機液肥(レバープランツ)

ガーデニングどっとコム・楽天で購入

- 肥料の効き方:速効性

- 肥料の使い方:追肥・元肥

- 備考:液肥の中にはアミノ酸・核酸の蛋白質・ブドウ糖多糖類・糖蜜等の糖類ビタミン類の最良の有機源、リンゴ酸・クエン酸・コハク酸・酒石酸等の有機酸を豊富に含む。

- 備考②:全ての成分が吸収されやすい形態で含まれているため高い肥効がある。

- 備考③:窒素・リン酸・カリの他に中量要素・微量要素もしっかり含まれている。

- 備考④:有機肥料のため微生物の餌となり、土壌の生物性の改善も期待できる。

緩効性肥料の製品

| 製品名・購入リンク | 使い方 | 成分比率 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ☆マイガーデン (土と植物をすっ ごく元気にする) 楽天で購入 | ・追肥 ・元肥 | 山型 | ・被覆肥料 ・BB肥料 (3ピークブレンド) ・緩効性・速効性 ・肥効は約1年 ・マグネシウムを含有 ・腐植酸(土壌改良効果) ・有機質(土壌改良効果) |

| マイガーデン (きれいな花を咲 かせたい) 楽天で購入 | ・元肥 | 山型 | ・被覆肥料 ・BB肥料 (2ピークブレンド) ・肥効は約1年 ・マグネシウムを含有 ・腐植酸(土壌改良効果) |

| ☆マイガーデン (植物全般用) 楽天で購入 | ・元肥 ・追肥 | 平下がり型 | ・被覆肥料 ・BB肥料 (3ピークブレンド) ・緩効性・速効性 ・肥効は約2~3ヶ月 ・マグネシウムを含有 ・腐植酸(土壌改良効果) |

| ☆花咲く化成肥料 楽天で購入 | ・元肥 ・追肥 | 山型 | ・BB肥料 (10種類以上の粒が配合) ・緩効性・速効性 ・肥効は約90日 ・マグネシウムを含有 ・腐植酸(土壌改良効果) |

| 花の肥料 (koseme) 楽天で購入 | ・元肥 ・追肥 | 山型 | ・被覆肥料 ・BB肥料 ・肥効は約90日 ・有機アミノ酸入り ・マグネシウムを含有 |

| あらゆる植物の 肥料(koseme) 楽天で購入 | ・元肥 ・追肥 | 水平型 | ・被覆肥料 ・BB肥料 ・肥効は約90日 ・有機アミノ酸入り |

| IB肥料 (花・野菜用) 楽天で購入 | ・追肥 ・元肥 | 水平型 | ・IB肥料 ・肥効は約60~70日 ・マグネシウムを含有 |

| IBのチカラ 楽天で購入 | ・追肥 ・元肥 | 水平型 | ・IB肥料 ・肥効は約30日 ・マグネシウムを含有 |

| オールイン (野菜用) 楽天で購入 | ・追肥 ・元肥 | 下がり平型 | ・IB肥料 ・肥効は約50日 ・マンガンとホウ素入り |

| オールイン (花全般用) 楽天で購入 | ・追肥 ・元肥 | 山型 | ・IB肥料 ・肥効は約50日 ・マグネシウムを含有 |

| マグアンプK 楽天で購入 | ・元肥 | 山型 | ・粒の中に水溶性・ク溶性・ 不溶性の成分が入っている ・肥効は約1年 ・肥焼けの心配がない。 |

| 元肥そだちBB 楽天で購入 | ・元肥 | 山形 | ・IB肥料 ・肥効は約4ヶ月 ・マグネシウムを含有 |

| 鉢物肥料α 楽天で購入 | ・追肥 ・元肥 | 山型 | ・IB肥料 ・肥効は約80日 ・マグネシウムを含有 |

| カダン感動肥料 (花用) 楽天で購入 | ・元肥 | 山型 | ・肥効は約80日 ・RC100配合 (放線菌入り堆肥) |

速効性肥料(液肥)の製品

| 製品名・購入リンク | 使い方 | 成分比率 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ☆有機液肥 (レバープランツ) 楽天で購入 | ・追肥 | 上り平型 | ・アミノ酸・糖類・ビタミン類など 全ての成分が吸収されやすい形態 で含まれている。 ・大量要素・中量要素・微量要素も しっかり含まれている。 ・有機質ため微生物の餌にもなる |

| 花工場(原液) 楽天で購入 | ・追肥 | 山型 | ・大量要素・中量要素・微量要素 ビタミンが含まれている。 |

| ハイポネックス (原液) 楽天で購入 | ・追肥 | 山型 | ・植物の成長に必要な15種類の 栄養素をバランスよく含む。 |

| ハイポネックス (Top Quality) 楽天で購入 | ・追肥 | ・水平型 ・山型 ・谷型 ・上り平型 ・下がり平型 | ・一滴に高濃度の養分を配合している。 ・製品の中には芝生・開花促進・バラ・ 洋ラン・野菜・観葉植物などがある。 |

| ハイポネックス (CUTE) 楽天で購入 | ・追肥 | ・水平型 ・山型 ・谷型 ・下がり平型 | ・希釈しないストレートタイプ ・製品の中には鉢花用 ・観葉植物用 ・ 洋ラン用 ・シクラメン ベゴニア用など がある。 |

| 活力液肥 (メネデール) 楽天で購入 | ・追肥 | ・山型 | ・肥料の三要素に加えて、鉄を初めとして 各種微量要素をバランスよく含みます。 |

速効性肥料の製品

| 製品名・購入リンク | 使い方 | 成分比率 | 備考 |

|---|---|---|---|

| プロミック 楽天で購入 | 追肥 | 水平型 山型 下がり平型 | ・肥効は約1~2ヶ月 ・肥料粒は錠剤形 ・個数管理がしやすい ・植物に合わせて複数の 種類の製品がある。 |

| ももいろハート の肥料 楽天で購入 | 追肥 | 水平型 | ・肥効は約1ヶ月 ・肥料粒はハートの錠剤形 ・個数管理がしやすい |

| BotaNice 楽天で購入 | 追肥 | 下がり平型 | ・肥効は約1ヶ月 ・肥料粒は錠剤形 ・個数管理がしやすい ・葉色を鮮やかにする |

| 錠剤肥料 (観葉植物用) 楽天で購入 | 追肥 | 下がり平型 | ・肥効は約1ヶ月 ・肥料粒はハートの錠剤形 ・個数管理がしやすい ・葉色を鮮やかにする |

有機質肥料の製品

| 製品名・購入リンク | 原料 | 効き方 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 油カス 楽天で購入 | 植物の種の残差 (植物性) | 遅効性 | ・菜種やダイズなどの種から油を搾った後 に残る残差です。 ・窒素5%・リン酸1~2%・カリ1~2% 程度を含み、その他に中量要素・微量要素・ アミノ酸なども含有する。 |

| 発酵油カス 楽天で購入 | 植物の種の残差 (植物性) | 速効性 遅効性 | ・発酵油カスは油カスを微生物の働きで 発酵させているため、油カスと比べて効き が早い。 ・発酵油カスは原料に油カス以外の原料 (骨粉・魚カス)が入ってる事もある。 |

| 草木灰 楽天で購入 | 草木の灰 (植物性) | 速効性 | ・草(ワラ等)や木を低温で焼いた灰です。 ・草木灰の成分は原料で変わりますが リン酸1~3%・カリ4~10%程度含み その他に石灰(カルシウム)・ケイ酸等が含有する。 ・カリ肥料として使われ植物体を丈夫 (耐病・耐霜)にする働きがある。 ・石灰を含んでいるため土壌をアルカリ性 にする働きがある。 |

| 乾燥鶏糞 楽天で購入 | 鶏の糞 (動物性) | 速効性 遅効性 | ・窒素2~5%・リン酸4~9%・カリ3~ 4%程度を含み、また石灰も多量に含有 している。 ・C/N比が低く分解が早い。 ・微生物が分解する時に発酵熱と発酵ガス が発生するため、植物に悪影響が出る場合 がある。そのため、植付け2週間以上前に 土壌にすき込む。追肥として使う場合は根 に当たらないようにする。 |

| 発酵鶏糞 楽天で購入 | 鶏の糞 (動物性) | 速効性 遅効性 | ・鶏糞を高い温度で発酵させてペレット状 に成形したものです。 ・乾燥鶏糞と比べて発酵鶏糞は窒素が減る 傾向がある。 ・発酵鶏糞は乾燥鶏糞と比べると発酵熱と 発酵ガスの発生は少ないですが、完熟して いるわけではないため植付け二週間以上前 に土壌にすきこみます。追肥として使う 場合は根に当たらないようにする。 |

| 炭化鶏糞 楽天で購入 | 鶏の糞 (動物性) | 速効性 遅効性 | ・鶏糞を高温で炭化させた肥料です。 ・乾燥鶏糞と比べて炭化鶏糞は窒素が減る 傾向がある。 ・乾燥鶏糞と比べて発酵鶏糞は窒素が減り 、リン酸・カリが多くなる傾向にある。 ・炭化鶏糞は発酵熱と発酵ガスの発生が 殆どないため肥焼けを引き起こしにくい。 ・PH9程度あるため土壌をアルカリ性 にする働きがある。 |

| 骨粉 楽天で購入 | 動物骨 (動物性) | 遅効性 | ・骨粉の成分は原料で変わりますが窒素 1~3%・リン酸17~24%・カリ0.5 %程度含みます。 ・リン酸が多いため花・果実の肥料として 使われる。 |

| バットグアノ 楽天で購入 | 蝙蝠糞 (動物性) | ・速効性 ・緩効性 ・遅効性 | ・バットグアノは、蝙蝠の糞が洞窟内で 堆積して長い時間をかけて化石化したもの です。 ・リン酸27%程度含んでおり、石灰30 ~40%、腐植酸を含んでいます。 ・植物への吸収効率がいい水溶性リン酸と ゆっくり効くク溶性リン酸が入っている。 |

有機配合肥料・ぼかし肥料の製品

| 製品名・購入リンク | 使い方 | 成分比率 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 厳選有機配合 すぐ効く粒状肥料 楽天で購入 | 元肥 追肥 | 山型 | ・土壌改善効果がある (菜種油カス等) ・速効性がある (コーン油粕と化成肥料 入り) ・健康な成長を補助 (海藻肥料など) ・花・実付きを良くする (骨粉など) |

●肥料の公定規格

肥料は法律による定義があり、肥料取締法の公定規格によると、下のマインドマップや表のように細かく分類されています。肥料は大きく分けると「普通肥料」と「特殊肥料」に二分されており、その下にさらに細かな肥料の分類があります。

| 分類 | 種類 | 肥料の例 |

|---|---|---|

| 単肥(窒素質肥料 ・ リン酸質肥料 ・ カリ質肥料) | ・被覆窒素肥料 ・複合窒素肥料 ・加工リン酸肥料 ・被覆リン酸肥料 ・複合リン酸肥料 ・被覆加里肥料 ・複合加里肥料 | ・硫安 ・尿素 ・過石 ・熔リン ・塩化カリ・硫酸アンモニウム等 |

| 複合肥料 | ・リン酸加里 ・化成肥料 ・配合肥料 ・被覆複合肥料 ・成形複合肥料 など | ・オール8 ・IB肥料 ・BB肥料 ・マグアンプ 等 |

| 有機質肥料 | ・混合有機質肥料 ・副産動植物質肥料 | ・油カス ・骨粉 ・鶏糞 ・草木灰 等 |

| 副産肥料 | ・副産肥料 ・家庭園芸用複合肥料 ・液状肥料 ・菌体肥料 ・吸着複合肥料 | ・液体肥料(液肥)など |

| その他(石灰質肥料 ・ 苦土質肥料 ・ マンガン質肥料 ・ ホウ酸質肥料 ・ 微量要素複合肥料 ・ 汚泥肥料等) | ||

| 特殊肥料 | 肥料取締法に基づき農林水産大臣の指定する46種類 | ・魚カス ・米ぬか ・堆肥 など |

単肥

単肥とは、窒素・リン酸・カリの内で一種類だけを含んでいる無機質肥料です。

現在の主流は複数の栄養素が配合されている複合肥料ですが、生育段階で特定の肥料を効かせたい時などに利用されることが多い肥料になります。

化成肥料

化成肥料とは、複数の原料(単肥)を化学的操作で加工して造粒・成形して製造された肥料です。また改定された公定規格では窒素・リン酸・カリのいずれか二以上についてそれぞれの最も大きい主成分の合計量が2以上とされています。

化成肥料には普通化成・高度化成の二種類があります。普通化成は窒素・リン・カリの成分の合計が30%未満になり、高度化成は30%以上含まれています。

配合肥料

配合肥料とは、複数の固形の原料を特殊な加工をせずに単に混ぜただけの肥料です。

配合肥料には、有機質肥料を主体に配合された有機配合肥料、粒状肥料を混ぜたBB肥料などがあります。

●無機質肥料と有機質肥料の違い

無機質肥料

- 無機質肥料とは、リン鉱石・チリ硝石・石油・石炭などの原料を化学反応させて製造される肥料です。主に単肥や化成肥料となります。

- 特徴:無機質肥料は基本的に水に溶けやすく、植物が吸収しやすい状態にあるため、肥料の効き方や効く期間を調節しやすい。

- 特徴②:窒素・リン酸・カリの成分の比率が明確なため、目的に合わせた施肥がしやすい。

- 特徴③:有機質肥料と比べて、植物が大量に必要とする肥料の三要素がしっかりと入っている。

- 特徴④:有機質肥料と比べると費用対効果が高く安い傾向にある。

- デメリット:無機質肥料は塩類を多く含んでいるため、過剰に使用すると土壌汚染される事がある。

有機質肥料

- 有機質肥料とは、植物質・動物質を原料にして製造されている肥料です。

- 特徴:有機質肥料は、基本的に植物が吸収出来ない有機物の状態であるため、微生物の働きで無機物に分解して貰う必要がある。そのため、基本的には肥料の効き方は遅効性になる傾向がある。※殆どの栄養は無機物で吸収するが一部のアミノ酸やタンパク質は直接取り込んで利用される事が最近の研究で明らかになっています。そのため、一概ではありません。

- 特徴②:窒素・リン酸・カリの肥料の三要素以外にも中量要素・微量要素などの成分が多く含まれているため、植物が欠乏症などをおこしにくく、また病害虫に強い健康な株に育ちやすい。

- 特徴③:有機物は微生物の餌となるため土壌中の微生物が増えます。そのため、病害虫の発生が抑制される傾向にある。

- 特徴④:植物性の有機質肥料は土壌改善効果も高めです。微生物が植物性の有機物を分解する事で腐植が増えて土壌が豊か(肥沃)になります。

- デメリット:無機質肥料と比べると肥料成分が少なく費用対効果が悪いと考えられる場合もある。ただし土壌が豊かになれば肥料の必要量が減るため一概ではありません。

- デメリット②:未熟な有機質肥料を利用すると、分解の過程で有害なガスを発生させたり、発酵で高温になったりする。そのため、植物の根にダメージを与えて生育不良を引き起こす事がある。

- デメリット③:有機質肥料は微生物の他にもハエ・ウジなどの不快な害虫が湧く場合がある。

●肥料の効き方の違い

速効性肥料

- 速効性肥料とは、肥料の効果が素早く出る肥料です。

- メリット:肥料を素早く効かせられるため、ピンポイントで肥料を効かせやすく、また期間のコントロールも簡単になります。

- デメリット:肥効の持続性がないため、定期的な施肥が必要になります。

- デメリット②:肥効が一気に出るため与える量が多いと肥焼けを引き起こしやすいです。

- 用途:主に追肥として利用されます。また植物が肥料切れしてる時に速効性肥料を入れると素早く回復させる事が出来ます。

緩効性肥料

- 緩効性肥料とは、肥料の成分の溶解が緩やかだったり、肥料成分に被覆がされていて溶出が制御されていたりして、肥効が長く続く肥料です。

- メリット:肥料の効果が緩やかに長く続くため施肥の回数が減り省力化が出来ます。

- メリット②:肥料の効果が緩やかに出るため肥焼けをしにくくなります。

- デメリット:肥料の成分が制御されながら放出されるため肥料を欲しがる植物の場合は栄養が足りなくなる事があります。※液肥と併用されたりする。

- 用途:元肥や追肥に使われます。

遅効性肥料

- 遅効性肥料とは、肥料の効果が出るまでに時間がかかり、肥効が長く続く肥料です。主に微生物の働きで分解される有機肥料がこれにあたります。

- メリット:肥料の効果が遅れて出るため事前に施肥出来たり、肥効が長く続いたりします。

- デメリット:微生物の働きなどに左右されるため、肥料の効き方や期間のコントロールが難しい傾向がある。

- 用途:主に元肥・寒肥です。

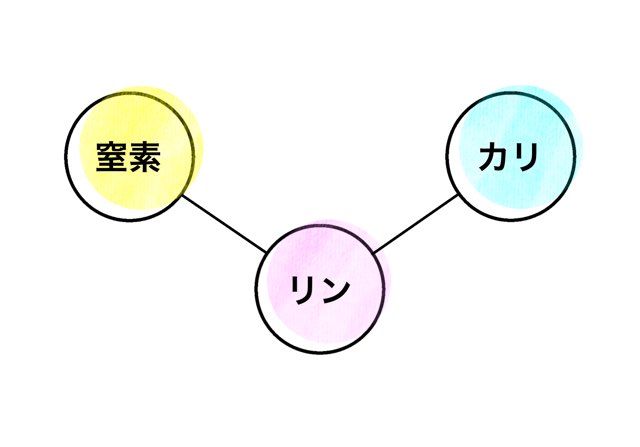

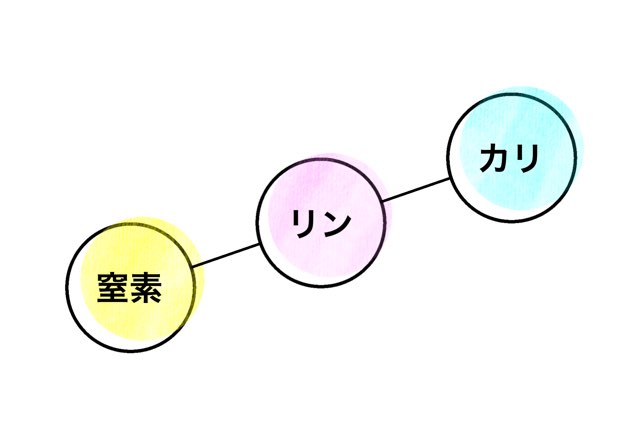

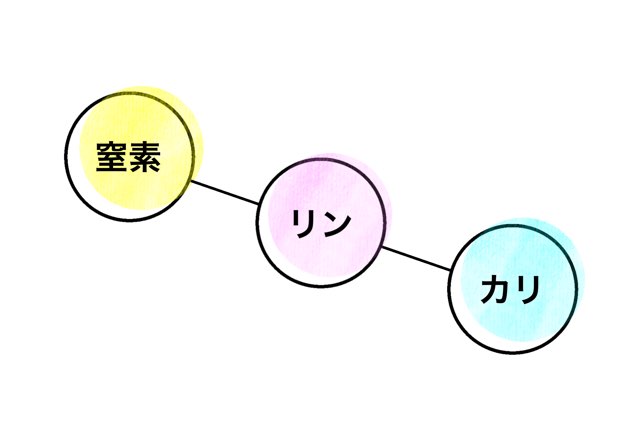

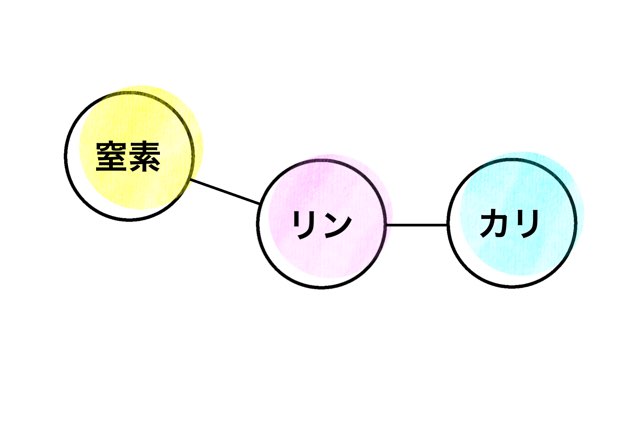

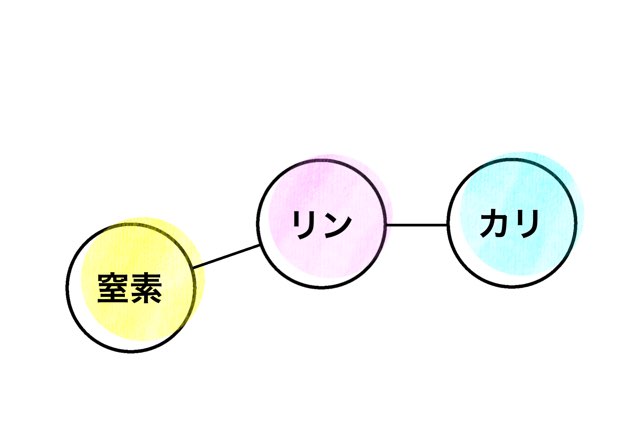

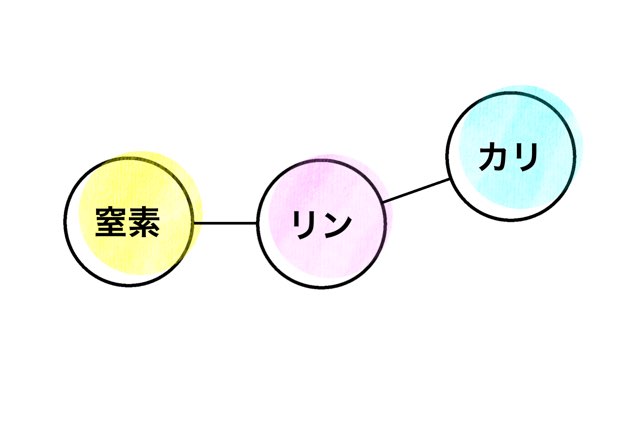

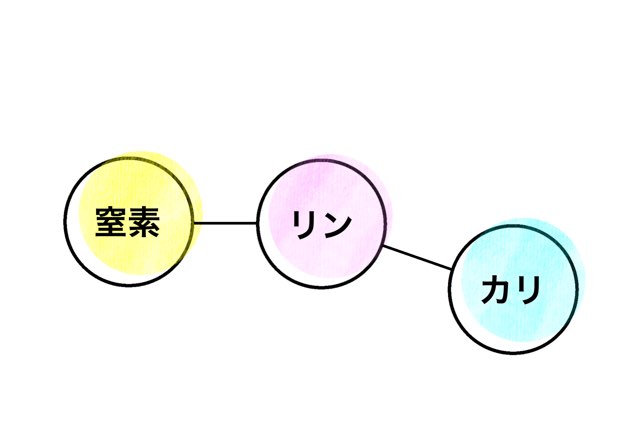

●肥料の成分比率と分類

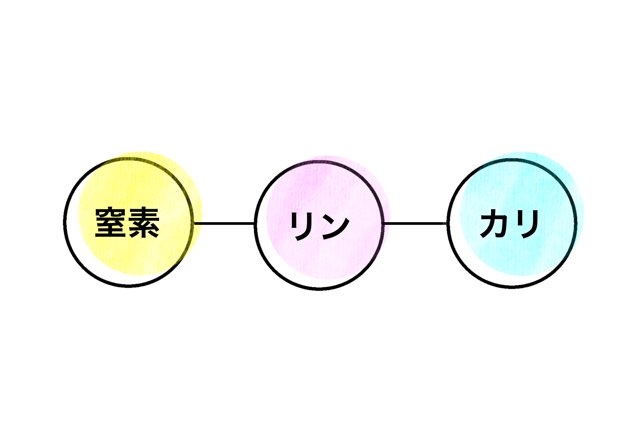

植物は成長するために窒素・リン酸・カリの三要素(大量要素)を最も必要としており、この三種類の栄養素が成長段階で足りなくなる事が多いです。

肥料でも、この三種類の栄養素が最も重要になりますが、植物ごとに欲しがる栄養素が違ったり、成長段階で栄養素の比率を変える事で花の数や果物の数を増えたりする事があります。

そのため、肥料の成分の比率が分類化されており、植物に与える肥料を選ぶ時の参考に利用されます。

- 水平型

- 山型

- 谷型

- 右上がり型

- 右下がり型

- 下がり平型

- 上り平型

- 平上り型

- 平下がり型

水平型

水平型は、窒素・リン酸・カリが同じ比率で配合されている肥料です。

幅広い栄養素をカバーしているため、肥料選びに悩んだら、この肥料を使うのがおすすめです。

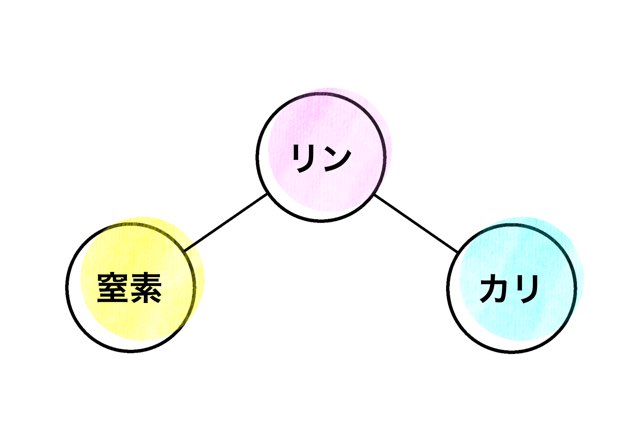

山型

山型は、窒素・リン酸・カリのうちリン酸が特に多い比率で配合されている肥料です。

リン酸は、土壌の中で移動しにくい性質がある事から山型肥料は元肥として使われる事が多いです。またリン酸は開花・結実を促す効果があり、窒素肥料を減らす事で葉の茂りを抑制するため花芽形成期・開花期に追肥として利用されることも多いです。

谷型

谷型は、窒素・リン酸・カリのうち窒素とカリが特に多い比率で配合されている肥料です。

リン中毒を引き起こすオーストラリアや南アフリカの特定の植物を育てる時、観葉植物を育てる時等に利用されます。

右上がり型

右上がり型は、窒素・リン酸・カリが右上がりに比率が増えていき、カリが最も多く配合されている肥料です。

カリは根の成長を促し、植物体を丈夫(耐病・耐霜)にします。そのため、根や球根が重要になる植物の肥料として使われたり、越冬準備に入る秋頃に使われる事が多い。

右下がり型

右下がり型は、窒素・リン酸・カリが右下がりに比率が減っていき、窒素が最も多く配合されている肥料です。

窒素は葉や茎の成長に大きく影響を与えます。そのため、観葉植物などの葉をメインに楽しむ植物の肥料として使われます。

下がり平型

下がり平型は、窒素・リン酸・カリのうち窒素が多く、リン酸とカリが少なく配合されている肥料です。

上り平型

上り平型は、窒素・リン酸・カリのうち窒素が少なく、リン酸とカリが多く配合されている肥料です。

平上り型

平上り型は、窒素・リン酸・カリのうち窒素とリン酸が少なく、カリが多く配合されている肥料です。

平下がり型

平下がり型は、窒素・リン酸・カリのうち窒素とリン酸が多く、カリが少なく配合されている肥料です。

●肥料に使われる成分の溶解の仕方

- 水溶性成分:水に溶ける肥料成分です。水に簡単に溶けてイオン化するため植物はすぐ吸収出来ます。

- 可溶性成分:水には溶けないが、根酸により溶ける成分です。ク溶性成分よりも溶けるのが早いため、ク溶性よりも肥料としての効きがよくなります。

- ク溶性成分:基本的に水に溶けず、2%のクエン酸で溶ける成分です。根酸と同程度のPHになるため、可溶性成分よりも溶けるスピードが緩やかになり、根酸で溶けてイオン化して栄養素として植物に吸収されます。

- 不溶性成分:水・酸(根酸)で成分が溶けず、微生物の働きによる分解や発酵で植物が吸収できる形になる成分です。

●その他の肥料の分類

固形肥料(粉状・粒状)

- 固形肥料とは、粉状・粒状の液体ではない固形の肥料です。固形肥料には、化学的に加工して作られた化成肥料タイプと有機質の原料を固めて作られた有機肥料タイプがあります。

- 原料:有機質・無機質

- 効き方:速効性・緩効性・遅効性

- 成分比率:全て

- 溶解の仕方:水溶性・可溶性成分・ク溶性成分・不溶性

- 備考:固形肥料は基本的に粒状に固められているため、風での飛散が基本的になく、保管時に湿度で固まる事が少ないです。

- 備考②:固形の粒のサイズが大きくなるほどに肥効が長く続き、肥料が無くなる様子も見られる。※ただし可溶性・ク溶性成分など溶けにくい成分だけが残っていたりと偏りがあったりするため、粒が残っていても必要に応じて追肥が必要になる場合があります。

- 備考③:固形肥料は、肥料の効き方・成分比率・溶解の仕方が多様です。そのため、豊富な製品の中から、植物に合わせて肥料を選ぶ事が出来る。

液体肥料(液肥)

- 液体肥料とは、栄養素の入った液状の肥料です。液体肥料の中には希釈タイプ・粉末タイプ・ストレートタイプの三種類があります。

- 原料:無機質・有機質

- 効き方:速効性

- 成分比率:

- 溶解の仕方:水溶性

- 備考:肥料が水と一緒に土壌に染み込むため、根から直ぐに栄養素が吸収されます。そのため、固形肥料と比べて速効性が更に高いです。また葉にかければ更に素早く栄養補給が可能です。※液肥の葉面散布は葉焼けを引き起こす事もあるため注意して下さい。

- 備考②:成長段階に応じて濃度(希釈比率)を変える事が出来ます。そのため、濃度を薄くして生育初期の幼苗や肥料要求度の低い植物の肥焼けを防ぐ事が可能です。

- 備考③:固形肥料と比べて肥効の持続性は無いですが、肥料を効かせたい時にしっかり効かせられて、肥料を止めたい時(夏場・冬場など)にピタッと止める事が出来ます。

- 備考④:液肥は土壌への塩類集積の害は少ないですが、液肥の濃度が高いと肥焼けを引き起こしやすいため、製品の使い方の説明書きに沿って使用する事が大切です。

有機配合肥料

- 有機配合肥料とは、複数の固形の有機質の原料を主体にして特殊な加工をせずに単に混ぜ合わせた肥料です。

- 原料:有機質(無機質もある)

- 効き方:遅効性(速効性・緩効性)

- 成分比率:

- 溶解の仕方:不溶性・速効性

- 備考:複数の有機肥料(油カス・魚カス・骨粉など)がメインとなり配合されているため、普通の有機質肥料よりも窒素・リン・カリの成分がバランスよく入っている傾向にある。※ただし化成肥料と比べると肥料成分は少ない。

- 備考②:有機肥料は肥効が出るまでに時間がかかるため、肥料の効き方に速効性を出すため、配合肥料の中に無機質肥料が組み合わせられる事もあります。※有機肥料の中にも速効性や緩効性の効き方をする成分もある。

- 備考③:窒素・リン酸・カリの肥料の三要素以外にも中量要素・微量要素などの成分も含んでいるため、植物が欠乏症などをおこしにくく、また病害虫に強い健康な株に育ちやすいと考えられています。

- 備考④:有機物は微生物の餌となるため土壌中の微生物が増えます。そのため、病害虫の発生が抑制される傾向にある。

- 備考⑤:植物性の有機質肥料は土壌改善効果も高めです。微生物が植物性の有機物を分解する事で腐植が増えて土壌が豊か(肥沃)になります。

BB肥料(配合肥料)

- BB肥料とは、複数の種類が違う粒状肥料を、化学的な加工をせずに、単に混ぜ合わせた配合肥料の一種です。※粒は化生肥料だったり有機肥料だったりします。

- 効き方:速効性・緩効性・遅効性

- 成分比率:

- 溶解の仕方:水溶性・可溶性成分・ク溶性成分・不溶性

- 備考:土壌診断・作物の成長段階などに合わせて、柔軟に原料を変えてBB肥料をオーダーメイドで作成できる所が魅力の肥料です。

- 備考②:溶解の仕方やスピードが違う、肥料の粒を組み合わせる事で、肥効のピークを数回に分けて作る事が出来る。そのため、肥効が途切れず長く効かせる事が出来る。

IB肥料

- IB化成肥料とは、イソブチルアルデヒド縮合尿素(IBDU)を配合している肥料です。

- 効き方:緩効性

- 成分比率:

- 溶解の仕方:水溶性

- 備考:IB肥料に配合されているアルデヒド縮合尿素は、イソブチルアルデヒドと尿素を縮合反応させた化合物で、水溶性ですが分解されにくく約60~120日間かけてゆっくりと分解されて肥効が長く続きます。

- 備考②:肥効が長く続くため施肥の回数が減り省力化が出来ます。ただし栄養成分が制御されながら出るため肥料を欲しがる植物は栄養が足らなくなる事があるため、液肥との併用が必要な場合もあります。

- 備考③:肥料の成分が一気に出ずに、緩やかに出るため肥焼けをしにくいです。

被覆肥料(コーティング肥料)

- 被覆肥料とは、肥料の成分をコーティングする事で、水の浸透や溶出を緩やかにして緩効性をもたせている肥料です。被覆(コーティング)の部分は、環境下で分解する硫黄・ポリオレフィン樹脂・アルキッド樹脂等が使われています。

- 効き方:緩効性

- 成分比率:

- 溶解の仕方:水溶性

- 備考:肥料を被覆(コーティング)している部分には、細かなピンホールと呼ばれる穴があり、穴で物理的に栄養分の溶出が制御されています。そのため肥効が長く続きます。

- 備考②:肥効が長く続くため施肥の回数が減り省力化が出来ます。ただし栄養成分が制御されながら出るため肥料を欲しがる植物は栄養が足らなくなる事があります。そのため液肥と併用されることもあります。

- 備考③:肥料の成分が一気に出ずに、緩やかに出るため肥焼けをしにくいです。

CDU肥料

- CDU肥料とは、尿素とアセトアルデヒド を縮合反応させて作られた緩効性肥料です。原料そのものが分解しにくく、微生物による分解と加水分解により、ゆっくり分解されるため長く肥効が続きます。

- 効き方:緩効性

- 成分比率:

- 溶解の仕方:不溶性・水溶性

- 備考:CDU肥料は、水分と微生物(CDU分解菌)の働きで尿素に分解され、ゆっくりと植物に吸収されます。

- 備考②:肥効は基本的に緩やかですが微生物の働きに左右されるため暖かな時期の方が分解が早くなる傾向にあります。