花壇などの地植えで植物を育てる時に大切なポイントを、植物の自生地・日当たり・土壌の性質に分けて詳しく紹介しているページです。

■植物の自生地

バイオーム(生物群系)とは、気候・植生・動物相・土壌生物などに応じて、特定の地域に形成されるものです。

バイオームでは、大まかな植生や土壌の分類なども区分出来るため、植物を育てる時の環境づくりのひとつとして利用出来ます。

- タイガ:亜寒帯に広がる針葉樹林帯です。ツンドラと温帯林の中間に位置しており、寒さに強い針葉樹が広がるバイオームです。夏は短く終わり冬は長く厳しいため、微生物の活動は弱くて有機物の分解が遅い。

- 国:ロシア・スカンジナビア諸国・カナダ・北アメリカ

- 土壌分類(WRB):ヒストソル(Histosol)・ポドゾル(Podzol)・スタグノソル(Stagnosol)・ウンブリソル(Umbrisol)

- 土質:砂質で排水性が高い傾向があり、有機物は微生物の分解が遅いため場所によっては有機物が堆積している。

- 植生:針葉樹林(マツ・モミ・トウヒなど)

- 温帯広葉樹林(Temperate broadleaf and mixed forest):四季の変化が明確で温暖な季節と涼しい季節があり、広葉樹が優勢であり針葉樹が混合する事が名前の由来になっている。

- 国:日本・東アジア・ヨーロッパ・アメリカ など

- 土壌分類(WRB):黒ボク土(Andosols)・プラノゾル(Planosol)・スタグノソル(Stagnosol)・ウンブリソル(Umbrisol)・レティソル(Retisol)・ルビソル(Luvisols)

- 土質:砂・シルト・粘土がバランスよく含まれ腐植も多い傾向にあり、団粒構造を発達している傾向がある。

- 植生:落葉広葉樹・常緑広葉樹・針葉樹 など

- 亜熱帯湿林(tropical moist forest):熱帯と温帯の中間あたりに位置しており、一年を通して暖かくて気温の変化が少なめで、また降水量が多いのが特徴です。生物の多様性に富み、有機部も多いですが、微生物が非常に活発で降雨により腐植などが流されるため、土壌の肥沃さは低い傾向にあります。

- 国:アマゾン・コロンビア・コンゴ など

- 土壌分類(WRB):ヒストソル(Histosol)・プラノゾル(Planosol)・ニチソル(Nitisol)・フェラルソル(Ferralsols)・ウンブリソル(Umbrisol)・アクリソル(Acrisol)・アリソル(Alisol)

- 土質:多くは肥沃さが低く農業にあまり向かないが、一部では肥沃で団粒構造が発達している土壌もある。

- 植生:常緑広葉樹・着生植物 など

- 地中海性植生(Mediterranean forests):夏は雨が少なく乾燥しており、冬は雨が比較的に多くなります。夏場は基本的に暑いですが、平均気温が22度未満の涼しい特殊な地域もあり、冬は基本的に温暖です。土壌は基本的にあまり肥沃ではなく、石灰岩が風化して出来たテラロッサや岩石の間にある浅い土壌のレプトソルなどが分布している。そのため、この地域の植生は特有の特徴を持っていることが多い。

- 国:地中海沿岸諸国・北アメリカ(カリフォルニア州)・オーストラリア(南部・南西部)、南アフリカ・チリ

- 土壌分類(WRB):レプトソル(Leptosol)・カルシソル(Calcisols)・ルビソル(Luvisols)・パサムメント(Psamment)・レゴソル(Regosol)

- 土質:砂や礫が多く通気性・透水性が高い傾向にあり、腐植は少なく肥沃さはあまりない。

- 植生:硬葉樹林・乾性植物 など

- モンスーン林(monsoon forest and mosaic):熱帯地域の中で雨季と乾季が明確に分かれた場所にあるバイオームです。熱帯雨林と違い、乾季に落葉する樹木が多く見られ、サバンナと比べて樹木が生い茂り森林を形成します。土壌は基本的に、基本的には痩せた土壌が多いですが、一部の場所では熱帯雨林と違い落葉樹の落葉や雨の少なさなどで肥沃な土壌も見られるため農業に活用されることもあります。

- 国:東南アジア・インド亜大陸・アフリカ・南アメリカ・中央アメリカ

- 土壌分類(WRB):バーティソル(Vertisols)・プリントソル(Plinthosol)・フェラルソル(Ferralsols)・ニチソル(Nitisol)・アリソル(Alisol)・レゴソル(Regosol)・リキシソル(Lixisols)

- 植生:

- 砂漠(arid desert):年間を通して雨が殆ど降らず、土壌は多くが砂質で水分を保持する能力が低いため、土の表面は常に乾いている。そのため植生の範囲が狭く、乾性植物などの一部の植物に限られる。

- 国:アフリカ・中東・中国・モンゴル・オーストラリア・北アメリカ

- 土壌分類(WRB):レプトソル(Leptosol)・ソロンチャク(Solonchak)・ジプシソル(Gypsisols)・カルシソル(Calcisols)・パサムメント(Psamment)・レゴソル(Regosol)

- 土質:砂質で手で握っても土は固まらない、腐植もほとんどなく肥沃さは低い。

- 植生:乾性植物(多肉・サボテン など)

- 乾燥性灌木地(xeric shrubland):降水量は少ないですが、砂漠ほどは乾燥しておらず草原と砂漠の中間的な環境になります。植生の範囲は狭く、硬葉樹や乾性植物などの一部の植物が自生しています。

- 国:地中海沿岸・北アフリカ・南アフリカ・オーストラリア・北アメリカ南西部・アジア など

- 土壌分類(WRB):レプトソル(Leptosol)・ソロネッツ(Solonetz)・ソロンチャク(Solonchak)・栗色土(Kastanozem)・デュリソル(Durisol)・ジプシソル(Gypsisols)・カルシソル(Calcisols)・パサムメント(Psamment)・レゴソル(Regosol)

- 土質:砂・礫が多い土壌が多く通気性・排水性に優れている傾向にある。腐植も少なく、肥沃さも低い。

- 植生:乾性植物・硬葉樹

- ステップ:年平均降水量が乾燥限界以下にある事もあり、水分量が少なく樹木が育ちにくく、河川や湖からも離れており、イネ科の植物など草丈の低い草が広がる平原です。一方で、草本が何年も蓄積と分解されることで腐植層が厚くなり、また降水量が少ないため腐植の流出が少なく肥沃な土地になっている事も多く、農業で広く活用されている事が多い。

- 国:ウクライナ・ロシア南部・ハンガリー・ルーマニア・カザフスタン・モンゴル・北アメリカ中西部

- 土壌分類(WRB):ソロネッツ(Solonetz)・バーティソル(Vertisols)・ソロンチャク(Solonchak)・プラノゾル(Planosol)・チェルノーゼム(Chernozem)・栗色土(Kastanozem)・フェオゼム(Phaeozem)・ジプシソル(Gypsisols)・カルシソル(Calcisols)

- 土質:腐植が多く団粒構造が発達している肥沃な土です。

- 植生:草本(イネ科・キク科 など)・丈の低い低木

- 草地サバンナ(grass savanna):年降水量がおおよそ900mmから1500mmの範囲にあり、年平均降水量が乾燥限界以上ありますが、明確な乾季と雨季があり厳しい乾季で干ばつになる事もあります。草地サバンナは、類似点のあるステップと違い樹木が育ちますが形成されるのは疎林で森林には至りません。また樹木サバンナと比べて樹木の密度が低めになり、草本(イネ科)が多い草原となります。

- 国:アフリカ・南アメリカ・オーストラリア・南アジア など

- 土壌分類(WRB):バーティソル(Vertisols)・プリントソル(Plinthosol)・フェラルソル(Ferralsols)・フェオゼム(Phaeozem)・アクリソル(Acrisol)・カルシソル(Calcisols)・リキシソル(Lixisols)

- 土質:砂質が多いが粘土質な場所もある。

- 植生:草本(イネ科)・乾性植物・低木・アカシア・バオバブの木 など

- 樹木サバンナ(tree savanna):年降水量がおおよそ900mmから1500mmの範囲にあり、年平均降水量が乾燥限界以上ありますが、明確な乾季と雨季があり厳しい乾季で干ばつになる事もあります。樹木サバンナは、類似点のあるステップと違い樹木が育ちます。ただし厳しい乾季があるため形成されるのは疎林で森林には至りません。また草地サバンナと比べると、樹木サバンナは樹木の密度が高めの草原となります。

- 国:アフリカ・南アメリカ・オーストラリア・南アジア など

- 土壌分類(WRB):バーティソル(Vertisols)・プリントソル(Plinthosol)・フェラルソル(Ferralsols)・フェオゼム(Phaeozem)・アクリソル(Acrisol)・カルシソル(Calcisols)・リキシソル(Lixisols)

- 土質:砂質が多いが粘土質な場所もある。

- 植生:草本(イネ科)・乾性植物・低木・アカシア・バオバブの木 など

- 亜熱帯乾燥林(tropical and subtropical dry broadleaf forest):熱帯および亜熱帯の緯度に位置しており年間を通じて温暖で、長い乾季があります。そのため、殆どの森林では乾季に葉を落とす落葉樹が優勢となり、常緑樹は少ない傾向にあります。

- 国:アフリカ・南アメリカ・中央アメリカ・アジア

- 土壌分類(WRB):バーティソル(Vertisols)・プリントソル(Plinthosol)・ニチソル(Nitisol)・カンビソル(Cambisols)・アクリソル(Acrisol)・リキシソル(Lixisols)

- 土質:砂質が多い傾向にある。

- 植生:落葉広葉樹・乾性植物・低木・草本

- 熱帯雨林(Tropical forests):年降水量が2000mm以上あり、年間を通じて暖かく最も寒い月でも平均気温が18℃以上ある高温多雨な環境です。そのため、生物の多様性が高く、植生は常緑樹の高木が多く、また雨が多いため着生植物なども多数自生しています。一方で、土壌は微生物・土壌動物の分解と多雨による流出で腐植がたまりにくく、腐植層が浅くなり栄養が少ない傾向があります。そのため、あまり農業は発達していません。

- 国:東南アジア・アフリカ・南アメリカ・中央アメリカ

- 土壌分類(WRB):プリントソル(Plinthosol)・ニチソル(Nitisol)・フェラルソル(Ferralsols)・アクリソル(Acrisol)・リキシソル(Lixisols)・アリソル(Alisol)

- 土質:場所によって変わる。団粒構造はあまり形成せず、肥沃さも低い。

- 植生:常緑樹・着生植物・ツル植物・草本 など

- 高山ツンドラ(Alpine tundra):山岳地帯の中で樹木限界線より高い標高にあるため、樹木が生えず限られた草本類や地衣類や蘚苔類が自生している。土壌は発達が未熟な傾向があり礫や砂が多い。

- 国:世界各地の山岳地帯

- 土壌分類(WRB):レプトソル(Leptosol)・黒ボク土(Andosols)・ポドゾル(Podzol)・ウンブリソル(Umbrisol)・レゴソル(Regosol)

- 土質:礫や砂が多くあるため保水性・保肥力が弱く、通気性がとても高い。

- 植生:矮性の潅木・草本・地衣類・蘚苔類

- 温帯針葉樹林(Temperate coniferous forest):夏は暖かく冬は寒冷な気候で、年降水量が300~900mmほどの山岳地帯にあり、マツ・スギ・モミなどの針葉樹類が多く自生しているバイオームです。

- 国:日本・アジア・ヨーロッパ・北アメリカ

- 土壌分類(WRB):ヒストソル(Histosol)・黒ボク土(Andosols)・ポドゾル(Podzol)・スタグノソル(Stagnosol)・ウンブリソル(Umbrisol)

- 土質:砂質で排水性が高い傾向があり、有機物は微生物の分解が遅いため厚い層になることがある。

- 植生:針葉樹・草本

■日当たり(日照条件)

日当たり(日照条件)とは、太陽の光の当たり具合や当たる時間などのことをいいます。太陽の光は、植物が光合成を行いデンプンや酵素を生産するために必要なエネルギーであり、植物が大きく成長したり、開花をさせる上で重要な要素の一つとなります。

植物は少しくらい日照条件の悪い場所でも、簡単には枯れずに生き残ろうと頑張りますが、日照条件の悪い場所では様々な不具合を引き起こし健康な成長を阻害します。植物が上手く育たないと感じる場合は、もしかしたら日照条件が悪いのかもしれません。

日当たりの条件が悪い時の症状

- 日照不足

- 日光を求めて茎が徒長して外観が悪くなる

- エネルギー不足で生育が衰えたり花の数が激減したりする

- 株が徐々に弱り枯れる

- 強光ストレス

- 乾燥が早まり萎れたり枯れたりする

- 葉焼けを引き起こし葉が変色したり枯れて落葉する

- 光阻害を引き起こし光合成に必要な細胞を壊してしまう

日当たり(日照条件)の調べ方

日当たりは季節によって太陽の角度が変わるため、細かい時間などが変化する事がありますが、大まかには花壇が向いてる方角を調べたり、実際に観察する事で調べる事ができます。日光の当たる時間が分かったら、日向・半日影・明るい日陰・暗い日陰に分類して育てる植物を選ぶ参考にしてみるとよいでしょう。

観察する

お庭(花壇)に構造物や樹木などの日光を遮る物がないか調べる。日光を遮る物がある場合は、花壇が向いている方角を調べたり、実際にどの程度の日光が当たってるか観察したりして日当たりの時間を調べる。

花壇の向き(方角)を調べる

- 東向き(半日影):午前中に日光が当たり午後から日陰になる

- 南向き(日向):朝から夕方まで日光が長時間当たる

- 西向き(半日影):午前中は日陰になり午後から夕方まで日が当たる※西日が当たる環境となるため、半日影でも日向と同様の環境ストレスが植物にかかります。

- 北向き(日陰):午前中から午後まで日光が当たりにくい日陰になる

日当たり(日照条件)の分類

日向

日向とは、直射日光が6時間以上当たる場所です。

日向を好む植物は、乾燥に強い植物、強い日差しに耐性がある植物などになります。

半日影

半日影とは、直射日光が3時間から5時間程度当たる場所です。また基本的には午前中のみ日が当たり午後から日陰になる場所になります。

半日影は、西日の強い日差しを避けながら、しっかりと太陽光に当たることが出来るため、多くの植物にとって育てやすい環境となります。理想的な環境は植物により変化しますが、半日影は基本的に、日向の植物も明るい日陰の植物も育てられる事が多いです。

明るい日陰

明るい日陰とは、直射日光が2時間程度まで、または間接光だけが当たるような比較的に明るい場所です。※落葉樹からの木漏れ日があたる場所や周囲が開けているが太陽が当たらない場所などになる。

明るい日陰は、一般的に乾燥を苦手にしている植物、強い日差しで葉焼けを引き起こしやすい植物などが好む環境です。

暗い日陰

暗い日陰とは、森の中にあるような直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。

陰性植物などの一部の植物を育てることが出来ます。

■土壌の診断と改善方法

土壌とは鉱物・有機物・気体・液体・生き物で構成されている混合物です。土壌の診断と改善では、植物が育つのに適した土壌を調べた上で、土壌の物理性・化学性・生物性が適しているか診断をおこない、育てる植物にあった土壌にするため様々な改善を行うことです。

植物は土壌が少しくらい悪条件でも、なんとか枯れずに生き残ろうと頑張りますが、土壌の状態が悪い場所で育てると様々な悪影響が出て健康な成長を阻害してきます。

そのため、植物を植える前に、土壌診断をおこない土壌の状態を調べて、状態が悪い場合は土壌の改善を行った方がよいでしょう。

●土壌の診断

土壌の診断で、排水性の診断・土壌の土質の診断・PHの診断などを行います。土壌の診断を行った上で、その土壌に合った植物を探したり、植物に合わせて土壌を改良したりするとよいでしょう。

排水性の診断

土壌の排水性の診断とは、土壌に適切な排水性があるか診断する事です。

土壌の排水性が悪く、降雨後に水たまりが出来やすいような場所では、一般的な植物は根から呼吸出ずに枯れてしまったり、病原菌が繁殖して植物体が腐敗して枯れてしまったりする事があります。

そのため、植物を植える前に土壌の診断を行って排水性の状態をチェックする事が大切です。

排水性の診断の手順

- 植物を植えたい場所、降雨の後に雨が溜まりやすい場所などを幾つかピックアップする。

- ピックアップした場所に深さ30cm程度・幅30cm程度の穴を掘る。

- 穴の中を水で完全に満たす。

- 穴の水が完全に排水されるまで一時間ごとに排水された水の深さを定規などでチェックします。

- 一時間あたり約3~10cmの排水があれば、一般的な植物を育てるのに適した排水性になります。※それ以下またはそれ以上である場合は排水が悪い、または排水がよすぎる可能性があります。

- 全ての排水が終わるまでに一日を超えるような場合は、排水性が極端に悪く、排水が直ぐに終わる場合は排水が良すぎて保水性がないかもしれません。

- 排水が悪い場合:湿地性の植物などの環境に適した植物を選ぶ、または排水性を改善する。

- 排水が良すぎる場合:岩場などの乾燥地帯に自生している植物を選ぶ、または土壌の改良を行い保水性を高める。

作土層の診断

作土層とは、土壌の表層にある柔らかい土の部分になり、植物が根を容易に伸ばすことが出来て、水分や養分を吸収しやすい層になります。

作土層の診断では、根の伸長に影響する作土層の深さ、水分や養分の保持に影響する石やゴミの有無しを調べます。※植物の自生地によっては岩石が必要なため石の除去は一概で必要となる作業ではありません。

作土層の診断手順

- 調べたい箇所の土壌に支柱を出来るだけ深くまでさしてみます。

- 支柱の入った部分が30cm前後あれば一般的な植物であれば、根を張るのに十分な作土層がありますが、それ以下であれば改善が必要です。

- 土壌の表面や中を観察して石やゴミがないか観察します。石やゴミがあれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。

土壌(土性)の性質の診断

土壌(土性)の性質とは、土の粒子の大きさを粘土(~0.002mm)・シルク(0.002mm~0.5mm)・砂(0.5mm~2mm)・礫(2mm~)に分けて、土壌の中にある粒子の種類と割合から土壌の性質を分類したものです。このページでは簡易的に砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土の五種類に分類しています。

土壌(土の)の性質を分類する事で、分類されたものから土壌の通気性・保水性・保肥力を知る事が出来ます。そのため、土壌の性質に合わせて植物を選んだり、植物の性質に合わせて土壌改良をしやすくなります。

土壌(土性)の分類と診断方法

砂土

- 粘土の比率:0~12.5%

- 診断方法:適度に湿らせた土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触がある。手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れる。

- 環境:岩場・高山地帯など

- 特徴:排水性と通気性が高く乾燥しやすいため、水分過剰による根腐れを引き起こしにくい。そのため、痩せた土壌を好む多肉・サボテン・山野草などの植物を育てるのに向いています。

砂壌土

- 粘土の比率:12.5%~25%

- 診断方法:適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねると、緩く固める事が出来るが崩れやすい。

- 環境:草地・岩場・高山地帯など

- 特徴:排水性と通気性が高く乾燥しやすい傾向がある、砂土と比べると、保水性と保肥力が少しあるため、乾燥気味の土壌を好む植物などに向いています。

壌土

- 粘土の比率:25%~37.5%

- 診断方法:適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来る。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しい。

- 環境:草地・林など

- 特徴:通気性・保水性・保肥力のバランスが高いため土壌管理がしやすい。植物が欲しい時に水分や養分を補給しやすいため、一般的な植物の多くが上手く育てられる。

埴壌土

- 粘土の比率:37.5%~50%

- 診断方法:適度に湿らせた土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じる。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが出来て、輪っかに曲げても切れにくい。

- 環境:草地・林・湿地など

- 特徴:保水性・保肥力が高いため乾燥しにくい傾向がある。保水力と保肥力が高いため、乾燥に弱い植物や、肥沃な土壌を好む植物などにむきます。

埴土

- 粘土の比率:50%以上

- 診断方法:適度に湿らせた土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、コヨリ程度の太さまで伸ばすことが出来て、輪っかに曲げても殆ど切れない。

- 環境:湿地など

- 特徴:保水性・保肥力が非常に高いため乾燥しにくい、通気性・排水性が殆どないため一般的な植物を育てるのには向かない。通気性が基本的に必要としない湿地の植物などに向く土壌です。

PHの診断

PHとは、水素イオン濃度指数の略称です。PHは0~14までの値で分類されており、液体が酸性・中性・アルカリ性のどこにあるのか図るための尺度となっています。

園芸でも、土壌が酸性・中性・アルカリ性のどの範囲にあるか調べるために用いられており、一般的に酸性土壌を好む植物やアルカリ性土壌を好む植物を育てる時などに調べられます。

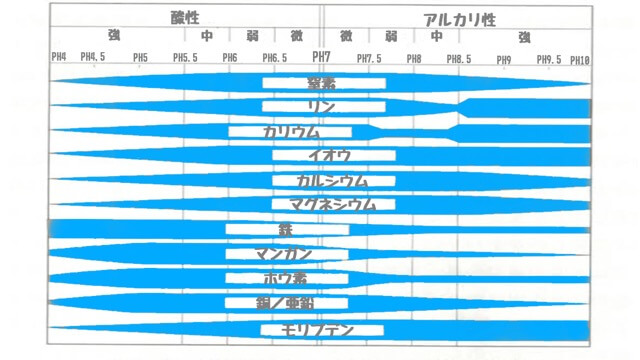

PHを調べる理由

- PHにより土壌中の要素の溶解が抑制されてしまい、植物が欠乏症を起こして生育不良になる事があるためです。例えば、酸性土壌ではリン酸・カルシウム・マグネシウムなどの欠乏症が起きやすくなる、また逆に要素を過剰に溶解して過剰症を引き起こすこともある。

- PHが原因で特定の微生物が増え過ぎて病気(根コブ病等)が発生しやすくなる事がある。

土壌のPHの調べ方

土壌のPHを調べる方法は数種類あり、土壌酸度計を土壌に突き刺すタイプ・リトマス紙を溶液に浸すタイプ・ペーハー測定器を溶液に浸すタイプ・アースチェック液を溶液に垂らすタイプ等があります。製品によって調べ方がことなるため、詳しい手順は製品の取り扱い説明書をご覧下さい。

リトマス紙

いろいろ雑貨 楽天市場店

楽天で購入

調べたい箇所の土を採取して、土1と水2の割合で容器に入れて掻き混ぜる、攪拌した溶液のゴミを取り除く、暫くすると土が沈殿するため、上澄み液にリトマス紙を付けてPHを測定します。

ペーハー測定器

調べたい箇所の土を採取して、土1と水2の割合で容器に入れて掻き混ぜる、攪拌した溶液のゴミを取り除く、土が沈殿するのを暫く待って、溶液の中に測定器を入れてPHの数値を確認します。※詳しい使い方は製品の説明書をご覧下さい。

アースチェック液

charm

楽天で購入

調べたい箇所の土を採取して、土1と水2の割合で容器に入れて掻き混ぜる、攪拌した溶液のゴミを取り除く、暫くすると土が沈殿するため、上澄み液を3cc採取して、上澄み液の中にアースチェック液を垂らし、軽く振って攪拌を行い、溶液の色の変化でPHを測定します。※詳しい使い方は製品の説明書をご覧下さい。

土壌の色と性質の診断

土壌の色は、土壌の成分や状態を示しており、簡易的に植物を育てるのに適しているか調べる事が出来ます。土壌が植物を育てるのに適しているか、改善が必要か調べるのに利用しましょう。

黒色の土

- 腐植:多い

- 通気性:良好

- 保水性:良好

- 備考:腐植が豊富で肥沃な土、土壌は団粒構造になってる傾向があり、通気性・保水性のバランスがよく、多くの植物を育てるのに適した土壌になる。

灰色の土

- 腐植:普通

- 通気性:悪い

- 保水性:良好

- 備考:有機物はあるが分解されず腐植が少ない傾向にあります。また土壌中の水分量が多く排水性が悪い傾向があるため、一般的な植物を育てるのにはあまり適しません。そのため、土壌改良を行い排水性・通気性を改善するか、湿地などに生息する植物を育てましょう。

白色の土

- 腐植:ない

- 通気性:良好

- 保水性:悪い

- 備考:有機物も腐植もほとんどなく、保水性も低い傾向にあります。そのため、有機物を入れて土壌改良をするか、乾燥に強い植物を育てましょう。

黄色の土

- 腐植:少ない

- 通気性:悪い

- 保水性:良好

- 備考:有機物や腐植が少なく、粘土の含有量が多めの傾向があるため、保水性が高く通気性が悪いため、一般的な植物を育てるのにはあまり適しません。そのため、堆肥を入れたり通気性のよい用土を入れて、土壌改良を行った方がよいでしょう。

赤色の土

- 腐植:ない

- 通気性:悪い

- 保水性:良好

- 備考:有機物も腐植もほとんどなく、粘土質のため保水性が高い、通気性は粒子のサイズなどで変化する。園芸では、一般的な草花から湿地性の植物まで様々な用途で利用される。

青色の土

- 腐植:少ない

- 通気性:悪い

- 保水性:良好

- 備考:青色の土は地下水に浸されて、酸素が欠乏して鉄分が還元されている状態で生じます。排水が悪く水分が停滞するような場所で発生しやすく、有機物も腐植もほとんどなく、粘土質のため保水性が高い。園芸で使うには土壌中の酸化を促すために、攪拌を繰り返し、通気性を高める用土を利用するなどの土壌改良が必要です。

●土壌の改善

排水性の改善方法

土壌の排水性を診断後に、土壌の排水性が悪く水が溜まりやすい傾向にある場合は、環境にあった植物を育てるか、排水性の改善を行う必要があります。

排水性の改善方法と対策はいくつかあるため、お庭や自分に合った方法を見つけてください。

主な対策

環境に合う植物を育てる

水が溜まりやすく、乾燥しにくい環境にあわせて、湿った環境を好む植物や湿地に自生している植物などを選んで育てる。

縦穴排水

縦穴暗渠(縦穴排水)とは、土壌中にある硬盤層を破壊して地下に水を逃がす方法になります。

硬盤層とは、土壌中にある硬くて隙間のない透水性が悪い層になり、一般的に表土層の下あたりに位置する層です。硬盤層があると、硬盤層の下に水が流れないため水溜まりが出来てジメジメとした状態が続きやすくなります。そのため、硬盤層を貫き縦穴暗渠(縦穴排水)を作る事で排水性を改善することが出来ます。※ただし縦穴暗渠(縦穴排水)は時間をかけて排水する方法になるため、周りから水が集まるような場所では高い排水効果を期待することが出来ません。そのため、高い排水効果を期待する場合は排水溝を作った方が効率がよいでしょう。

縦穴暗渠(縦穴排水)のやり方

- 縦穴暗渠(縦穴排水)を行うために穴を掘るための道具(らせん穴掘り等)を準備する。

- 穴を掘る場所は、降雨の後に水が溜まりやすい場所、排水性を改善したい場所などに穴を開けます。

- 穴を掘るための道具を使用して、深さ50cm以上の穴を掘ります。一般的に50cm以上の穴を掘ることで、硬盤層を貫けるといわれています。

- 掘り返した穴の中には透水性の高い籾殻を詰めて、穴を塞ぎます。

作土層の改善

作土層の改善では、植物の根が深くまで浸透出来るように作土層を広げて、根の張るスペースを奪い水分・栄養の保持を邪魔する石の除去を行います。

作土層の改善手順

- 植物を植える箇所とその周囲をシャベルを使って30cm程度の深さまで掘り起こします。

- 深くまで掘り返せない場合は、盛土をしたり花壇の枠を高めに作ったりして作土層の深さを確保すると良いでしょう。

- 土が固まっている場合は解します。

- 植物を植える場所に石がある場合は土ふるいを使用して取り除きましょう。

土壌改良の方法

土壌の土性・PH・土の色を診断した後に、育てる植物に対して土壌の性質が合わない場合は、土壌改良を行い改善した方がよいでしょう。

土壌の改善は、基本的に植物が好む環境に合わせて、土壌改良材を混和して、通気性・排水性を良くしたり、保水性を良くしたり、保肥力を高めたり、肥沃さを高めたり、PHを調節したりします。また植物が自生している環境に合わせて選ぶ資材を決めると更によいかもしれません。

土壌改良の方法

土壌の通気性・排水性を上げる

土壌の通気性・排水性を上げたい場合は、通気性・排水性の高い土壌改良材を混和して土壌改善をしましょう。

通気性・排水性を向上させる土壌改良材は色々な種類がありますが、自生地の環境(草地・岩場・高山地帯)をイメージして選ぶとよいでしょう。例えば、草地であれば腐葉土やピートモスなどを選んだり、高山地帯であれば粒子が大きめの鉱物などを選んだりします。

土壌改良の手順

- 植物が自生していた環境に合わせて通気性・排水性を向上させる土壌改良用土を選ぶ。

- 土壌の状態を観察して必要と思われる量の土壌改良材を入れる。※一般的には1割~3割を目安に入れますが、大幅な改善が必要な場合はその限りではありません。

- 土壌改良材と土を混和します。

おすすめの土壌改良用土

土壌の保水性を上げる

土壌の保水性を上げたい場合は、保水性の高い土壌改良材を混和して土壌改善をしましょう。

保水性を向上させる土壌改良材は色々な種類がありますが、自生地の環境(草地・林・湿地)をイメージして選ぶとよいでしょう。例えば、草地であれば腐葉土やピートモスなどを選んだり、湿地であれば田土・黒土などを選んだりします。

土壌改良の手順

- 植物が自生していた環境に合わせて保水性を向上させる土壌改良用土を選ぶ。

- 土壌の状態を観察して必要と思われる量の土壌改良材を入れる。※一般的には1割~3割を目安に入れますが、大幅な改善が必要な場合はその限りではありません。

- 土壌改良材と土を混和します。

おすすめの土壌改良用土

PHを改善する

PHを改善したい場合は、PHを診断後に植物の適正なPHに合わせて、土壌改良材を入れてPHの改善をおこないます。

PHの改善手順

- 植物を育てるのに適正なPHを調べます。

- 土壌のPH診断をおこないます。

- 土壌のPHと植物が育つのに適正なPHが離れている場合はPHの改善をおこないます。

- PHを酸性にしたい場合

- ピートモス:PHを1下げるには、1㎡あたりピートモスを約1.2kgを入れて、よく混和します。

- PHをアルカリ性にしたい場合

- 消石灰:PH1上げるには、1㎡あたり消石灰を約100g入れて、よく混和します。※消石灰を入れた後は、土壌に馴染むのに時間がかかったり、石灰と根が触れると肥焼けしたり、石灰と肥料を同時に入れるとアンモニアガスが発生したりするため、苗の植え付けは二週間程度待つ必要があります。

- 苦土石灰:PH1上げるには、1㎡あたり苦土石灰を約100~200g入れて、よく混和します。

- カキ殻石灰:PH1上げるには、1㎡あたりカキ殻石灰を約150~300g入れて、よく混和します。

おすすめの土壌改良材

肥沃な土壌に改善する

肥沃な土壌とは、土壌に十分な栄養分があり、植物が必要な時に栄養を吸収することが出来る土壌です。

そのため、肥沃な土壌は一般的に団粒構造をしていて保水性・通気性・排水性がよく、保肥力の高い腐植が多く含まれており、栄養の溶解に影響するPHが適正な範囲で、土壌の団粒化や養分の溶解などに影響を与える微生物が豊富で活性化されています。

肥沃な土壌は、多くの植物にとって理想的な土壌ではありますが、全ての植物にとって万能な土壌ではありません。特に通気性・排水性の高い土壌を好む植物などは蒸れて根腐れなどを引き起こす可能性が高いため、注意してください。

肥沃な土壌の作り方

- 作土層の改善を行い、根張りのスペースを広げて、水分・養分の保持を邪魔する石やゴミを取り除きます。

- 畑や花壇の土に堆肥(有機物が微生物の力で分解された土壌改良材または肥料)・微生物資材を入れます。

- 堆肥を入れる量は土の量に対して二割から三割程度です。堆肥を入れ過ぎると通気性・排水性・保水性のバランスが崩れて植物が育つのに不適な環境になりやすいです。微生物の力を借りて時間をかけて土壌改善をおこないましょう。

- 微生物資材を入れる量は製品に記載された量を入れましょう。

おすすめの土壌改良材

鉱物の土壌改良材

パーライト

- パーライト:パーライトは、真珠岩や黒曜石を粉砕して小さくした後に、高温で熱して中に含まれる水分を発泡させ多孔質にした資材です。

- 特徴(真珠岩系):表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。

- 特徴(黒曜石系):表面が粗く多孔質なため、通気性・排水性に加えて、高い保水性も兼ね備えている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。

- 用途:土壌の通気性・排水性を改善する目的、真珠岩系では通気性・排水性・保水性をバランスよく改善する目的で利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などに欠かせません。

バーミキュライト

- バーミキュライト:バーミキュライトは、蛭石を高温処理して膨張させた土壌改良用土です。蛭石を膨張させた事で、薄板が層に重なりアコーディオンのような形状をしています。

- 特徴:保水性・保肥力が抜群に優れているため植物が欲しい時に水分や栄養を供給してくれる働きがあります。また何層にも重なり大きな隙間があるため通気性を改善する働きもあり、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。

- 欠点:比重の重い用土と組み合わせると粒が破壊されて通気性が悪くなる事もあるため注意が必要です。

- 用途:土壌の保水性・保肥力を改善するのに利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などでも利用されます。

日向土(ボラ土)

- 日向土(ボラ土):日向土は別名でボラ土とも呼ばれる、宮崎県南部で産出される軽石です。

- 特徴:通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている、比重は約0.6とバランスがよい。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくいため再利用しやすく、PHが殆ど中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。草地・岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、一般的な草花から多肉・サボテン・山野草などの育成でも利用されます。

桐生砂

- 桐生砂:桐生砂とは群馬県桐生市近辺で産出されるやや風化の進んだ赤褐色の火山礫です。

- 特徴:通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくいため再利用しやすく、PHがやや酸性に傾く中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。日向土と比べるとより頑強なため繰り返し使いやすい。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、多肉・サボテン・山野草・東洋ラン・盆栽等の育成でよく利用されます。

石灰

- 石灰:石灰は石灰岩を原料にして作られた、生石灰・消石灰・炭酸カルシウムなどの総称です。園芸では主に消石灰・苦土石灰・有機石灰が土壌改良材または肥料として利用されます。

- 特徴:強いアルカリ性のため、酸性土壌を中和またはアルカリ性に変える事ができます。カルシウムが主成分になっているため土壌にカルシウムの補給が出来て、カルシウムの効果で植物の細胞壁などが作られ病害虫に強い植物体になる効果が期待できます。

- 消石灰の特徴:消石灰はPH12前後と高アルカリ性で、土壌をアルカリ性にする力が最も強く速効性があります。ただし、効き目が強いため、入れ過ぎると団粒構造が破壊されて土が硬くなったり、消石灰が馴染む前に苗を植え付けたりすると肥焼けを起こして根腐れを引き起こすことがあります。

- 苦土石灰の特徴:苦土石灰は石灰とマグネシウムを含んだ土壌改良材または肥料です。そのため、カルシウムの他に中量要素のマグネシウムの補給ができます。また消石灰と比べて反応が緩やで根を傷めるリスクが低いため、散布後すぐに植え付けが可能です。土壌をアルカリ性にする力は消石灰よりも弱く、有機石灰よりも強めになります。

- 有機石灰の特徴:有機石灰は、炭酸カルシウムを多く含んだ貝殻・卵の殻などを焼いたり粉砕したりして作られた土壌改良材または肥料です。有機石灰は、微生物を殺菌してしまう消石灰と違い、アルカリ性が低めなため殺菌効果は抑制されており、有機物やミネラル等の微量要素を含んでいるため微生物の働きを活性化する働きがあります。土壌をアルカリ性にする力は消石灰・苦土石灰よりも弱めになります。

有機物の土壌改良材

腐葉土

- 腐葉土:腐葉土は広葉樹の落ち葉を腐熟させた改良用土です。

- 選ぶ基準:腐葉土は完熟していて湿り気のある物を選びましょう。完熟していると、見た目が黒っぽくなり、葉の断片が小さくなっています。逆に油脂成分の多い針葉樹の葉が入っていたり、未熟な茶色の葉が混じっていたり、断片が大きく乾燥していたりする腐葉土は、植物の根を傷める原因にもなるため避けた方が良いでしょう。

- 特徴:土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の通気性・保水性・保肥力を高めるため植物が育ちやすい環境となる。腐葉土は肥料効果は殆どないですが、微量要素を含んでいるため植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌が肥沃になります。PHが中性のため扱いやすい。

- 用途:土壌の膨軟性を高めて、土に混ぜ込むだけで保水性・保肥力・通気性を改善したり、微生物を活性化して土の団粒化や土壌の肥沃化を促すことも出来ます。腐葉土は花壇の土壌改良材、コンテナ栽培の改良用土として幅広く利用されます。

ピートモス

- ピートモス:ピートモス は水苔類やヨシ・スゲ等の植物が堆積して腐植し泥炭化した用土です。

- 特徴:腐葉土と比べて養分を殆ど含んでいないため、微生物を活性化する力が弱く無菌で清潔感がある。土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の保水力を高める効果が高く、通気性・保肥力も改善する。PHは基本的に強い酸性になる。

- 注意点:PHが3~4の強い酸性のため、一般的な植物を育てる際は調整済のピートモスを使用するか、アルカリ性の土壌改良材を入れて使用した方がよいでしょう。

- 用途:土壌の膨軟性を高めて、保水性・保肥力・通気性を改善するのに利用されたり、PHを酸性に調節する目的で利用されたり、無菌で雑菌が繁殖しにくいためインドアグリーンの植物の改良用土として利用されたり、挿し木や種まき用の培土として利用されたり、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されたりしています。

バーク堆肥

- バーク堆肥:バーク堆肥は、樹木の樹皮を発酵させて作られた土壌改良材または肥料です。

- 選ぶ基準:バーク堆肥は見た目が黒っぽく、断片が小さくなって、しっかりと発酵しているものを選びましょう。発酵が未熟なものは、株元にマルチして使用した方がよいでしょう。

- 特徴:バーク堆肥は繊維が多く土壌の膨軟性を高める効果が非常に高い、そのため空気の通りが良くなり根の成長を助けます。また土壌の保水性・保肥力を改善する効果も高めです。微量要素を多数含んでいるため、植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌が肥沃になる。C/N比が高くリグニンを含む難分解性有機物が含まれているため完全な分解まで時間がかかる傾向があり膨軟効果が長く続く。PHは弱酸性から中性です。

- 注意点:C/N比が高いためバーク堆肥を大量に土壌に入れると分解時に微生物が窒素を余計に使い窒素飢餓を引き起こす事がある、そのためバーク堆肥の入れ過ぎには注意です。リグニンが発芽抑制・生育障害等を引き起こす原因になる事があります。リグニンは針葉樹の樹皮に多いため、広葉樹の記載がある場合はそちらを使うのがおすすめです。

- 用途:土壌の膨軟性を長期間に渡り高めて、保水性・保肥力・通気性を改善する目的、微生物を活性化して土壌を肥沃にしたりする目的で、花壇の土壌改良材として利用されたり、またコンテナ栽培の改良用土として利用されたりしています。

牛糞堆肥

- 牛糞堆肥:牛糞堆肥は、牛糞を主原料にして、籾殻・藁・オガクズなどを加えて、微生物の力で発酵さて作られた土壌改良材または肥料です。

- 選ぶ基準:牛糞堆肥は見た目が黒っぽく、悪臭がない、しっかりと発酵しているものを選びましょう。

- 特徴:牛糞堆肥には少量ですが窒素・リン・カリの肥料成分を含んでおり、また中量要素や微量要素の養分も含まれているため、植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌に団粒構造を作り肥沃な土壌を作り出す助けとなります。また土に混ぜるだけでも通気性・保水性・保肥力を高める効果があり植物が育ちやすい環境となります。

- 注意:牛糞堆肥は塩分濃度が高めで、分解も早いため、土量に制限のあるコンテナ栽培(プランター)ではあまり利用されません。

- 用途:土壌の保水性・保肥力・通気性を改善する目的、土の団粒化や土壌の肥沃化を促す目的で土壌改良で使用される事が多いです。

馬糞堆肥

- 馬糞堆肥:馬糞堆肥は、馬糞を主原料にして、藁・オガクズなどの植物性資材を加えて、微生物の力で発酵させ作られた土壌改良材または肥料です。

- 特徴:馬糞堆肥は極少量ですが窒素・リン・カリの肥料成分を含んでおり、また中量要素や微量要素の養分も含まれているため、植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌に団粒構造を作り肥沃な土壌を作り出す助けとなります。また土に混ぜるだけでも通気性・保水性・保肥力を高める効果があり植物が育ちやすい環境となります。※馬糞堆肥は牛糞堆肥と比べると肥料成分が少なめで、C/N比が高めのため分解速度が緩やかです。

- 用途:土壌の保水性・保肥力・通気性を改善する目的、土の団粒化や土壌の肥沃化を促す目的で土壌改良で使用されたり、また牛糞堆肥と比べて分解が緩やかで膨軟性を長く保つためコンテナ栽培で利用される事もあります。

黒土

- 黒土:黒土は関東ローム層の表層土で採取され、黒ボクとも呼ばれている、火山灰を由来にしている腐植の多い黒っぽい土です。

- 特徴:有機物を多く含み柔らかく腐植が多い事から土壌に入れると団粒構造がつくられやすい。保水性・保肥力が抜群に優れているため植物が欲しい時に水分や栄養を供給してくれる働きがあります。通気性が悪い。PHは約5.5~6.5の弱酸性です。

- 注意点:植物の成長に欠かせないリン酸が、土壌中に含まれる鉄やアルミニウムと強く結びついて不可給態リン酸になりやすい。不可給態リン酸は根酸に反応しにくく、植物がリン酸を吸収しにくくなるため施肥効果が悪くなる事がある。対策として、PHを中性にしたり、ク溶性リン酸肥料を用いるとよい。通気性・排水性が悪いため腐葉土と組み合わせて使うと良い。

- 用途:土に混ぜ込むだけで保水性・保肥力を改善したり、土の団粒化や土壌の肥沃化を促したりするため、花壇や畑の土壌改良でよく使用される。鉢植えの培養土に入れる場合は通気性がよくないため腐葉土と組み合わせると良い、腐植が多いため肥沃な土壌を好む植物におすすめです。

- ☆黒玉土:黒玉土は黒土をベースに赤玉土を加えて小さな粒状にして、加熱して固めた土壌改良材です。

- 特徴:燃焼しているため粒は頑丈で繰り返し使いやすく、雑菌・線虫・雑草種が混ざってない清潔感ある土壌改良材になります。黒土と比べて通気性が大幅に改善されています。

- 用途:通気性が高いため鉢植えの培養土に使いやすくなっています。水生植物の培養土としても利用されます。

田土(荒木田土)

- 田土(荒木田土):田土は水田や河川の集積土で、関東地方で採取される荒木田土と呼ばれる事もある粘土質の土です。

- 特徴:田土は粘土質で保水性・保肥力が抜群に優れているため植物が欲しい時に水分や栄養を供給してくれる働きがあります。

- 注意点:通気性が悪く単体で使用すると固まりやすい傾向にあります。そのため、通気性が要らない環境または他の土壌改良材と組み合わせて使われる事が多いです。

- 用途:湿地に自生する水生植物の用土に使われたり、菊の用土として使われたりします。

木炭

- 木炭(竹炭):木炭(竹炭)は木材または竹材を材料にして低酸素状態で高温に加熱して作られる炭です。

- 特徴:通気性と排水性が抜群によいため根腐れ防止効果があります。菌根菌などの有用微生物を活性化させる効果があるため、植物が菌根菌と共生して病気に強くなったり水分・栄養を補給しやすくなる事がある。植物の成長に必要とされるミネラルを含有していて、またケイ酸が50%近く含有しているため茎・葉が頑丈になりやすく病害虫に強くなる傾向がある。PHが8~10と高いアルカリ性を示す。

- 用途:根腐れ防止・酸性土壌の改善などのために土壌に10%程度混ぜて使われる事が多いです。

籾殻

- 籾殻:籾殻は、籾の一番外側にある硬い殻です。

- 特徴:土壌を膨軟にする働きがあり、通気性と排水性の向上に高い効果が期待できます。籾殻はC/N比が約40と高いため完全な分解まで時間がかかる傾向があります。

- 注意点:C/N比が非常に高いため大量に土壌に入れると分解時に微生物が窒素を余計に使い窒素飢餓を引き起こす事があります。そのため入れる量を一割程度に留めるか、表面にマルチングして使用した方がよいでしょう。排水性がとても高いため、土壌に大量に入れると土が乾きやすくなるため注意が必要です。

- 用途:籾殻はマルチング資材として利用される事が多いです。また土壌に混ぜ込むと長期間分解されないため、土壌の膨軟性と排水性を向上させます。

べラボン

- べラボン:べラボンはヤシの実を特殊加工して作られた園芸資材です。

- 特徴:非常に軽く空気を多く含んでいて、水を含んだ時の膨張と乾燥した時の収縮比率が高いため、培養土などに混ぜ込むと通気性が大きく改善して根張りがよくなります。通気性はもちろん保水性・保肥力も高いため優れた土壌改善効果があり、単体でも植物を育てる事が出来る。

- 用途:土壌の膨軟性・通気性・保水性・保肥力を改善する目的で使用することができます。培養土としてべラボン単体で一般的な植物を育てる事ができます。非常に軽量なため吊り鉢やハンギングバスケットなどの培養土にもおすすめです。樹木に着生する洋ランなどの植物の培養土にも利用されます。

微生物資材

微生物資材とは、土壌改良材の中に有用な微生物が含まれている土壌改良材です。微生物資材の中には、植物と共生して病害虫から植物を守り養分・水分の補給を助ける微生物が入っていたり、土壌の団粒化などを促進する微生物が入っていたり、植物に悪さをする真菌・細菌・寄生虫を抑制する微生物が入っていたりします。

製品ごとに機能性がことなるため、詳しくは下記で紹介します。楽天で購入するリンクも添えているためよければご活用下さい。

ガッテン菌力

- 土壌改良材の中にバチルスナットウ・ラクトバチルス アシドフィラス・ストレプトコッカス サーモフィラス・好熱菌・アーバスキュラー菌根菌・光合成細菌などがはいっています。

- 有用な微生物の働きで、植物に悪影響を及ぼす病原菌の増殖などを抑制したり、センチュウの被害を抑制したりする事ができます。

- アーバスキュラー菌根菌は植物と共生して、病原菌から植物の根を守り、土壌の広い範囲に菌糸を伸ばして養分(特にリン酸)や水分を植物に供給する働きがあります。

AG土力

日本農業システム楽天市場店・楽天で購入

- 天然ゼオライトの中にセンチュウを捕食する菌等の有用な微生物がはいっています。

- センチュウを捕食する微生物の働きで植物への被害が抑制されます。

- 有用な微生物の働きで土壌中の有機物が分解されて植物が吸収しやすい無機物へと変化します。

菌勢群

- 原料にはコーヒー粕・茶粕・大豆粕・動植物質原料・卵殻・グアノ・カニガラ・海藻類などが含まれており、窒素やリン酸等の肥料成分の他、微量要素なども含まれているため、植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化する。

- 土壌改良材の中にはバチルス菌・放線菌・酵母菌・乳酸菌・光合成細菌・糸状菌、細菌類などの複数の微生物が入っており、土壌の団粒化の促進や病気の抑制などが期待できます。