ヘンルーダ属(ルタ属)の種は約12種があり、園芸でも様々な種と品種が親しまれています。このページでは2種類の原種と、いくつかの園芸品種を紹介しています。

上記の他にも、このページでは育て方や購入する際のリンクも用意しています。よければ、そちらもご活用ください。

■目次

■ヘンルーダ属(ルタ属)の主な種と園芸品種の紹介

ヘンルーダ

ヘンルーダとは!

ヘンルーダ(学名: Ruta graveolens)は、別名で「コモンルー(common rue)」「ウンコウ(芸香)」「ハーブオブグレース(herb of grace)」とも呼ばれるミカン科ヘンルーダ属(ルタ属)の常緑亜低木です。

ヘンルーダの原産地はバルカン半島とトルコで、自生地は丘陵地の乾燥した草原や岩場などに見られます。

ヘンルーダの特徴

- 近縁種との比較:本種はコヘンルーダと比較して、葉を構成する小葉がヘラ形をして先端に丸みがあるため、長楕円形のコヘンルーダと比べて可愛らしい見た目をしており、また花を構成する花弁は縁部分に殆ど切れ込みがありません。

- クッションのような見た目:本種の葉は羽状に細かく分裂し、裂片が小さく細いため、繊細な外観をしています。さらに、この葉は密生しますが、光と風を通し空気を含んだ綿のような見た目をしているため、ふわふわとした柔らかな質感を生み出し、可愛らしさやメルヘンチックな雰囲気を演出したいお庭によく調和します。

- 葉の香り:本種は葉に精油を貯めた腺点があり、ここから精油を分泌させることで、柑橘類や山椒を想像させるような香りを漂わせます。そのため、この香りを楽しむ目的で、普段よく通る小道沿いに植えたり、ガーデンファニチャーの傍に植えて休憩しながら香りを楽しんだり、花壇の縁どりにして花を眺めながら香りを楽しむと良いかもしれませんね。

- カラーリーフ:葉の色は青緑色をしており、南国の海を想像させるようなトロピカルな色彩をしています。そのため、南国をテーマにするようなお庭や、明るく開放感あるお庭によく調和するでしょう。

- 花の美しさ:本種の花は集散花序に茎頂部に集まるように咲き誇ります。そのため、個々の花は1.5~2cm程度と小さいですが、ボリューム感のある花姿となります。花の色は鮮やかな黄色で、太陽や夏の砂浜を想像させる明るさと開放感を感じさせます。そのため、青緑色の葉の色とも調和し、トロピカルな雰囲気をお庭につくるでしょう。

- バタフライガーデン:本種はミカン科の植物であり、アゲハチョウの食草として選ばれています。そのため、親のアゲハ蝶は卵を産みにこの植物を訪問する他、葉っぱの上ではアゲハチョウの幼虫を観察することができます。そのため、昆虫と共生し、蝶々が舞うお庭作りをしたい人におすすめとなる植物です。

- 食文化:本種は伝統的にヨーロッパで古くから料理に用いられて来ましたが、微量な毒素が含まれることが知られるようになり、料理ではあまり使われなくなりました。現在でも、ヨーロッパの一部の国では料理の風味付けに利用されていますが、毒素を含むことから大量に摂取することは控えた方がよいでしょう。

- 毒性:本種は少量を風味付けのハーブとして利用し食べられる事もありますが、抽出物には変異原性や肝毒性があり、また多量に摂取した場合は嘔吐・胃痛・肝障害などを引き起こし、最悪死に至る可能性もあるため、最近では殆ど食べられなくなっています。また、植物から出る樹液は植物性光皮膚炎と呼ばれる症状を引き起こす可能性があります。これは、樹液が肌に付着した後に、紫外線を浴びると皮膚炎や水泡などの症状を引き起こします。そのため、本種を扱う際は作業時に長袖・手袋を着用して皮膚の露出を出来るだけ抑え、樹液が付着した際はすぐに洗い流すことが大切です。

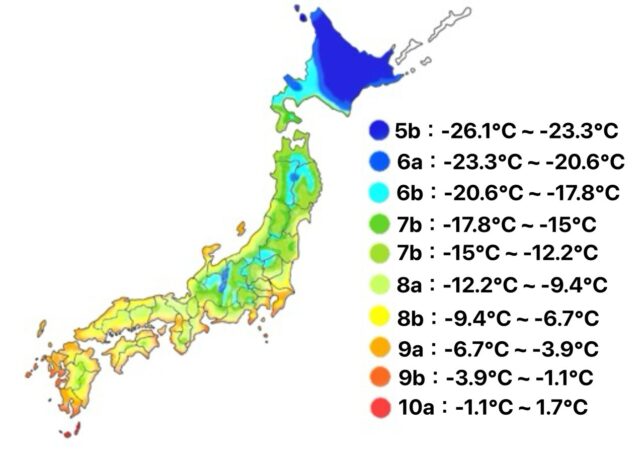

- 育てやすさ:本種は耐寒性や耐乾性、栄養の乏しい環境に強いため比較的育てやすいです。しかし、夏場の多湿を苦手にしており、特に日本の夏の高温多湿で株が弱りやすい傾向があります。そのため、栽培時は夏の管理に注意が必要です。

コヘンルーダ

コヘンルーダとは!

コヘンルーダ(学名: Ruta chalepensis)は、別名で「ルタ・チャレペンシス」「フリンジ・ルー(fringed rue)」とも呼ばれるミカン科ヘンルーダ属(ルタ属)の常緑亜低木です。

コヘンルーダの原産地は地中海沿岸で、自生地は丘陵地の乾燥した草原や岩場、人為的攪乱を受けた道端や荒れ地などに見られます。

コヘンルーダの特徴

- 近縁種との比較:本種はヘンルーダと比較して、葉を構成する小葉が長楕円形をしているため、ヘラ形のヘンルーダと比べてシャープな見た目をしており、また花を構成する花弁は縁部分に糸状の切れ込みが入ります。

- クッションのような見た目:本種の葉は羽状に細かく分裂し、裂片が小さく細長いため、繊細な外観をしています。さらに、この葉は密生しますが、光と風を通し空気を含んだ綿のような見た目をしているため、ふわふわとした柔らかな質感を生み出し、可愛らしさやメルヘンチックな雰囲気を演出したいお庭によく調和します。

- 葉の香り:本種は葉に精油を貯めた腺点があり、ここから精油を分泌させることで、刺激的な香りを漂わせます。ただし、この香りは腐敗臭と感じて不快と思う人も多いです。

- カラーリーフ:葉の色は青緑色または灰緑色をしており、南国の海を想像させるようなトロピカルな色彩をしています。そのため、南国をテーマにするようなお庭や、明るく開放感あるお庭によく調和するでしょう。

- 花の美しさ:本種の花は集散花序に茎頂部に集まるように咲き誇ります。そのため、個々の花は1.5~2cm程度と小さいですが、ボリューム感のある花姿となります。花の色は鮮やかな黄色で、太陽や夏の砂浜を想像させる明るさと開放感を感じさせます。そのため、青緑色の葉の色とも調和し、トロピカルな雰囲気をお庭につくるでしょう。

- バタフライガーデン:本種はミカン科の植物であり、アゲハチョウの食草として選ばれています。そのため、親のアゲハ蝶は卵を産みにこの植物を訪問する他、葉っぱの上ではアゲハチョウの幼虫を観察することができます。そのため、昆虫と共生し、蝶々が舞うお庭作りをしたい人におすすめとなる植物です。

- 食文化:本種は伝統的にヨーロッパで古くから料理に用いられて来ましたが、また現在でも、エチオピアなどの一部の国で料理の風味付けに利用されています。

- 育てやすさ:本種は耐寒性や耐乾性、栄養の乏しい環境に強いため比較的育てやすいです。しかし、夏場の多湿を苦手にしており、特に日本の夏の高温多湿で株が弱りやすい傾向があります。そのため、栽培時は夏の管理に注意が必要です。