- 原産:

- 科:オオバコ(Plantaginaceae)

- 属:ベロニカ(Veronica)

- 節:へーべ(Veronica sect. Hebe)

- 品種:エイミー(Hebe ‘amy’)

- 開花時期:6月~9月

- 花の色:紫色

- 葉の色:紫色~濃い紫色

- 香り:

- 分類:常緑低木

- 草丈:約30~50cm

- 誕生花:4月8日

- 花言葉:青春・永遠の命

- 用途:カラーリーフ

- 購入方法:へーべ(エイミー)を楽天で購入

■へーべ(エイミー)の特徴

- 学名:Hebe ‘amy’

- 開花時期:6月~9月

- 花序の形:総状花序(円錐型)

- 花の色:紫色

- 葉の形:楕円形

- 葉の色:緑色・紫色~濃い紫色

- 樹高:約30~50cm

- 株張り:約30~50cm

- 備考: 樹形はブッシュ状で、茎は根本付近でよく分枝して直立するため、行儀よい見た目になります。

- 備考②:紫色の花が円錐型に集まり咲くため、上品さと華やかさを感じさせる花姿が楽しめます。

- 備考③:葉の色は緑色・紫色の複色、葉の裏面は紫色になる傾向があり、低温期になると葉の全体の色がチョコレートを想像させるような濃い紫色へと変化します。

- 用途:株はコンパクトに成長するため、花壇や小道の縁取りとして利用されたりします。※長雨に弱いため注意が必要です。

- 用途②:株はコンパクトで行儀よく成長する事から、鉢植えの中に入れて身近な場所で楽しまれたり、また寄せ植えにして楽しまれたりしています。

- 用途③:紫色の葉・花は上品さや優雅さを感じさせるため、エレガントなお庭などによくあいます。

■へーべの主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

●ベロニカの主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

■へーべ(エイミー)の育て方

花壇の土づくり

日当り

へーべ(エイミー)は、日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせます。

そのため基本的には日向で育てる方が良いでしょう。また半日影までで育てる事が出来ます。

- 日向とは、直射日光が6時間以上当たる場所です。

- 半日影とは、直射日光が3時間から5時間程度当たる場所です。また基本的には午前中のみ日が当たり午後から日陰になる場所になります。

- 明るい日陰とは、直射日光が二時間程度まで、または間接光だけが当たるような比較的に明るい場所です。

- 暗い日陰とは、森の中にあるような直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。

土壌の土質

- 基本的に通気性と排水性が高めの土壌を好みます。そのため土質は砂壌土あたりにした方が良いでしょう。

- 堆肥の入る肥沃な土壌は、生育を促進する働きがありますが、夏場に蒸れて根腐れを引き起こす原因になることもあるため、堆肥の量は少なめにして入れすぎないように注意しましょう。

- 中性の土壌を好むため土壌のPHを診断して、PH6.5~7あたりに調節してあげましょう。

注意することは水捌けの悪い場所で育てたり、粘土質な土壌で育てる事です。水分が停滞するような土壌で育てると根腐れを引き起こして生育不良になったり、枯れたりすることがあります。

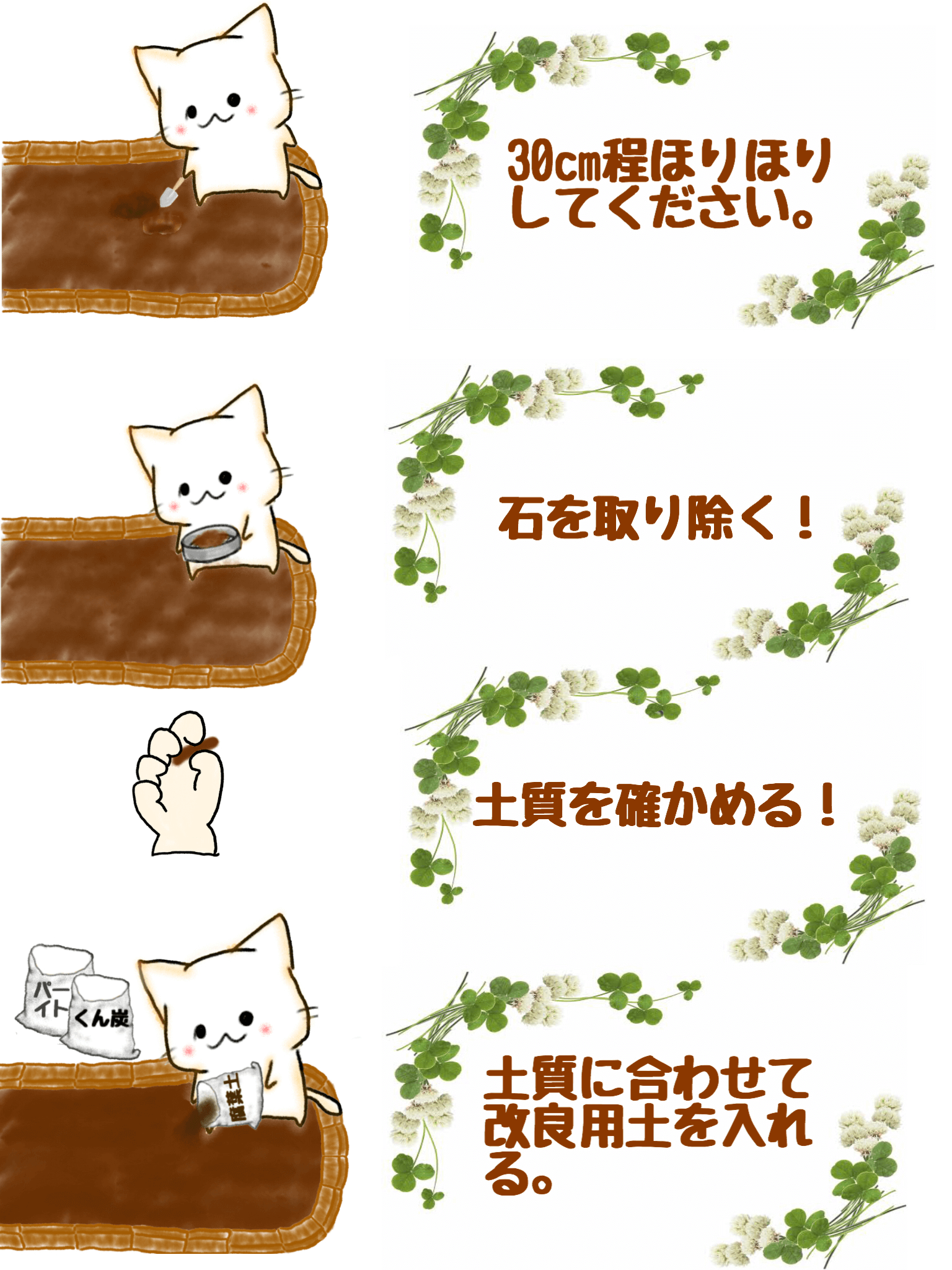

土壌診断と改善の行い方

- 土を掘る時に土が硬い場合は作土層が十分でない可能性があります。

- スコップで土を深くまで掘り返し石等を取り除きます。

- 適度に濡れた土を、手にとり握って土塊を作り、通気性・保水性などを診断します。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。

- 保水性を改善したい場合は保水性を高める用土(堆肥や黒土など)を入れると良いでしょう。

- 手のひらを開いても土の塊は崩れず、土塊を軽く指で押すと崩れる場合は通気性と保水性のバランスが良い壌土に近い土壌です。幅広い植物に向く土壌です。

- 植物に合わせて保水性を好む植物であれば保水性を高める用土(黒土やバーミキュライト等)を入れたり、乾燥を好む植物であれば排水性や通気性を高める用土(川砂やパーライトなど)を入れましょう。

- 手のひらを開いても土の塊が崩れず、指で押しても崩れる感じがない場合は粘土質で水捌けが悪い土壌の可能性があります。必要に応じて排水性・通気性を高める用土(川砂・パーライト等)を混和しましょう。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。

- 土壌に入る有機物の量を診断しましょう。土の色を見て、有機物が沢山入る肥沃な土の場合は有機物(腐植)が多く含むため土の色が黒っぽくなります。一方で有機物(腐植)が少ない場合は土の色が薄くなります。

- 土壌の状態とバランスを見ながら、2割から3割を目安に堆肥(腐葉土・バーク堆肥等)を土壌に混和しましょう。

- PHを測る専用の道具を用意して診断します。※詳しくはPHを診断からご覧下さい。

- 酸性土壌を改善して土壌を中性またはアルカリ性にしたい場合は、苦土石灰を利用します。PHを1上げるのに必要な苦土石灰の量は1平方メートルあたり150g程度です。土壌に苦土石灰を撒いた後は、石灰が塊にならないようによく混和します。

- アルカリ性土壌を改善して酸性に傾けたい場合は無調整ピートモス(PH4程度)を利用しましょう。ピートモスを腐葉土のかわり等に利用して、よく混和しましょう。

鉢土づくり

日当り

へーべ(エイミー)は、日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせます。

そのため基本的には日向で育てる方が良いでしょう。また半日影までで育てる事が出来ます。

培養土

培養土を購入する場合は、一般的な草花の培養土よりも少し通気性・排水性を高めた培養土がおすすめです。※一般的な培養土に通気性・排水性を高める改良用土を混ぜるのも良いでしょう。

培養土を自作する場合

- 基本的には通気性・ 排水性が優れている培養土をつくります。

- 堆肥の入れ過ぎは夏場に蒸れる原因となるため、一般的な植物よりも少なめにする。ただし堆肥を少し入れた方が生育がよい事もある、必要に応じて少量入れると良いでしょう。

- 水やりの頻度を考えて保水性のよい用土を利用したり、植物の呼吸や成長を考えて通気性がしっかり保てる用土を選んだりする。

培養土の配合例

- 川砂+赤玉土(小粒)+腐葉土+くん炭=3:4:2:1

- 日向土(細粒・小粒)+赤玉土(小粒)+バーク堆肥+竹炭=4:3:2:1

- 赤玉土(小粒)+桐生砂(細粒・小粒)+パーライト+腐葉土+木炭=3:2:2:2:1

培養土は基本用土を単体で使うか、または基本用土をベースにしながら改良用土を組み合わせて作ります。

植物の育ってきた環境、水やりの頻度、用土の費用などを考えて培養土を作ると良いでしょう。

基本用土

- 赤玉土:赤玉土とは関東ローム層の中層にある赤土を乾燥させて、粒の大きさごとに分けた土壌改良材です。

- 特徴:赤玉土は通気性・排水性・保水性のバランスが抜群に良いことから擬似団粒構造をした土壌改良材とも呼ばれています。無菌で雑菌が繁殖しにくく、雑草の種も含まれないため挿し木用土やインドアグリーンの土としても使われる。

- 比較:鹿沼土と比べて赤玉土の方が保水性・保肥力に優れており、PHが中性に近い弱酸性のため幅広い植物で利用しやすい。赤玉土は鹿沼土よりも粒が崩れて劣化しやすいため、使い続けると微塵が出て通気性・排水性を悪化させる事がある。

- 注意点:赤玉土はリン酸を固定してしまい、植物が吸収出来る状態で無くす事があるため、リン酸の肥料を多めにやる必要がある。赤玉土の粒はやや崩れやすいため再利用出来る割合が少ない傾向があり、微塵は粘土質になり通気性・排水性を悪くする事がある。

- 用途:一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。無菌のため挿し木・種まき用土・インドアグリーンの培養土などに利用される。

- 硬質赤玉土:硬質赤玉土は赤玉土を高温で焼いて硬質化したものです。

- 比較:硬質赤玉土は赤玉土と比べて、粒が硬いため砕けて劣化しにくく、通気性・排水性が高くなっています。一方で保水性が悪くなっているため、一般的な草花で使うと土壌が乾きやすくなり水やりの頻度が増えやすいです。

- 用途:多肉植物・サボテン・山野草などに使われる事が多い。

- 鹿沼土:鹿沼土は栃木県鹿沼地方で産出される、風化した軽石の総称です。

- 特徴:鹿沼土は通気性・排水性が抜群に優れており保水性・保肥力も高いため、培養土の通気性・保水性・保肥力のバランスをとりたい時に重宝されます。PHが4~5と酸性になります。

- 比較:赤玉土と比べると鹿沼土は粒が頑丈で崩れにくいため再利用しやすく、PHは酸性に強く傾いており、保水性が劣ります。一般的な軽石と比べると鹿沼土は保水性に優れており、やや粒が脆い傾向にあります。

- 注意点:酸性度が強めなため、アルカリ土壌を好む植物を育てる場合は避けた方がよい。

- 用途:一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。特にPHが酸性のため酸性土壌を好む植物に利用される事が多いです。

- ☆硬質鹿沼土:硬質鹿沼土は従来の鹿沼土から硬質なものを選別した用土です。その名前が示すとおり、鹿沼土よりも硬く丈夫で劣化しにくい用土です。

- 日向土(ボラ土):日向土は別名でボラ土とも呼ばれる、宮崎県南部で産出される軽石です。

- 特徴:通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている、比重は約0.6とバランスがよい。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくいため再利用しやすく、PHが殆ど中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。草地・岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、一般的な草花から多肉・サボテン・山野草などの育成でも利用されます。す。

- 桐生砂:桐生砂とは群馬県桐生市近辺で産出されるやや風化の進んだ赤褐色の火山礫です。

- 特徴:通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくいため再利用しやすく、PHがやや酸性に傾く中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、多肉・サボテン・山野草・東洋ラン・盆栽等の育成でよく利用されます。

- 軽石:軽石は溶岩が急冷されガスが吹き出す事で、多孔質で脆く軽くなった火山礫です。

- 特徴:通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている、比重は約0.4~0.6とバランスがよい。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくい、PHが殆ど中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、多肉植物・サボテン・東洋ラン・盆栽・山野草などの育成でよく利用されます。

- 川砂:川砂は岩石(花崗岩・石英・長石等)が風化して生じる灰白色をした砂で、採られる場所により富士川砂・矢作砂などと呼ばれたりもしています。

- 特徴:粒子が大きく通気性・排水性が優れており、保水性と保肥力が殆どない。比重が約2.5~2.6と大きく安定感があるため植物をしっかりと支える事が出来る。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、多肉・サボテン・山野草・盆栽等の育成でよく利用されます。

改良用土

- 腐葉土:腐葉土は広葉樹の落ち葉を腐熟させた改良用土です。

- 腐葉土を選ぶ基準:腐葉土は完熟していて湿り気のある物を選びましょう。完熟していると、見た目が黒っぽくなり、葉の断片が小さくなっています。逆に油脂成分の多い針葉樹の葉が入っていたり、未熟な茶色の葉が混じっていたり、断片が大きく乾燥していたりする腐葉土は、植物の根を傷める原因にもなるため避けた方が良いでしょう。

- 腐葉土の特徴:土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の通気性・保水性・保肥力を高めるため植物が育ちやすい環境となる。腐葉土は微量要素を含んでいるため植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌が肥沃になる。PHが中性のため扱いやすい。

- 用途:土壌の保水性・保肥力・通気性を改善したり、微生物を活性化して土壌を肥沃にしたりする働きがあるため、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されます。

- ピートモス:ピートモス は水苔類やヨシ・スゲ等の植物が堆積して腐植し泥炭化した用土です。

- 特徴:腐葉土と比べて養分を殆ど含んでいないため、微生物を活性化する力が弱く無菌で清潔感がある。土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の保水力を高める効果が高く、通気性・保肥力も改善する。PHは基本的に強い酸性になる。

- 注意点:PHが3~4の強い酸性のため、一般的な植物を育てる際は調整済のピートモスを使用するか、アルカリ性の土壌改良材を入れて使用した方がよいでしょう。

- 用途:土壌の膨軟性を高めて、保水性・保肥力・通気性を改善するのに利用されたり、PHを酸性に調節する目的で利用されたり、無菌で雑菌が繁殖しにくいためインドアグリーンの植物の改良用土として利用されたり、挿し木や種まき用の培土として利用されたり、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されたりしています。

- パーライト:パーライトは、真珠岩や黒曜石を粉砕して小さくした後に、高温で熱して中に含まれる水分を発泡させ多孔質にした資材です。

- 特徴(真珠岩系):表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。

- 特徴(黒曜石系):表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。

- 用途:土壌の通気性・排水性を改善する目的、真珠岩系では通気性・排水性・保水性をバランスよく改善する目的で利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などに欠かせません。

- べラボン:べラボンはヤシの実を特殊加工して作られた園芸資材です。

- 特徴:非常に軽く空気を多く含んでいて、水を含んだ時の膨張と乾燥した時の収縮比率が高いため、培養土などに混ぜ込むと通気性が大きく改善して根張りがよくなります。通気性はもちろん保水性・保肥力も高いため優れた土壌改善効果があり、単体でも植物を育てる事が出来る。

- 用途:土壌の膨軟性・通気性・保水性・保肥力を改善する目的で使用することができます。培養土としてべラボン単体で一般的な植物を育てる事ができます。非常に軽量なため吊り鉢やハンギングバスケットなどの培養土にもおすすめです。樹木に着生する洋ランなどの植物の培養土にも利用されます。

- くん炭:くん炭は、もみ殻を炭化させたものです。

- 特徴:通気性と排水性が抜群によいため根腐れ防止効果があります。菌根菌などの有用微生物を活性化させる効果があるため、植物が菌根菌と共生して病気に強くなったり水分・栄養を補給しやすくなる事がある。植物の成長に必要とされるミネラルを含有していて、またケイ酸が50%近く含有しているため茎・葉が頑丈になりやすく病害虫に強くなる傾向がある。PH8前後の高いアルカリ性を示す。

- 用途:根腐れ防止・酸性土壌の改善などのために土壌に10%程度混ぜて使われる事が多いです。

- 木炭(竹炭):木炭(竹炭)は木材または竹材を材料にして低酸素状態で高温に加熱して作られる炭です。

- 特徴:通気性と排水性が抜群によいため根腐れ防止効果があります。菌根菌などの有用微生物を活性化させる効果があるため、植物が菌根菌と共生して病気に強くなったり水分・栄養を補給しやすくなる事がある。植物の成長に必要とされるミネラルを含有していて、またケイ酸が50%近く含有しているため茎・葉が頑丈になりやすく病害虫に強くなる傾向がある。PHが8~10と高いアルカリ性を示す。

- 用途:根腐れ防止・酸性土壌の改善などのために土壌に10%程度混ぜて使われる事が多いです。

- ゼオライト:ゼオライトは沸石とも呼ばれる鉱物の一種です。

- 特徴:水質浄化・脱臭効果・高い保肥力などにあります。そのため、根腐れ防止や肥料の流失や肥効の継続に効果を発揮します。一方で、入れすぎると肥料が効きにくくなるなどのデメリットがあるため、土壌や培養土に5%程度混ぜて使われる事が多いです。

水やりの仕方

へーべ(エイミー)は、一度根付いてしまえば乾燥に強くなるため、殆ど水やりをしなくてよくなります。

ただし、鉢植えで育てている場合は土壌の乾燥が早くなるため定期的に水やりをする必要があります。また水やりの効果で株も大きく成長しやすいため、生育期間中はしっかり水やりをしてあげる方が良いでしょう

注意する事は、極端に過湿状態にしてしまうことです。過湿が続くと病原菌が増えて株が腐敗する原因を作ったり、根の呼吸を邪魔して根腐れを引き起こす原因になったりします。そのため、水やりする頻度などには注意が必要となります。

水やりの与え方

土の表土または表層が乾いたタイミングで水を与えます。特に、成長期に水を与える事で、株がしっかりと成長します。

水やりのタイミング

- 表土の乾いたタイミング

- 土の表土(表面)の色が、濡れているなら黒っぽく、乾いたら白っぽくなるため、目視で乾いたのを確認する。

- 目視で確認が難しい場合は、表土を触って乾燥を確認する。

- サスティーを鉢土に差して、色の変化を確認してから水やりをする。

- 鉢内または表層が乾いたタイミング

- 透明な鉢植えで育てると土の色の変化が分かるため、目視で確認する。

- 鉢植えで育てている場合は、水分量で鉢の重量が変わるため、持ち上げてみて土の乾きを判断する。

- 割り箸・竹串などを用土の中に差してみて、引き上げた時の割り箸・竹串を色と湿り気を見て確認する。

- サスティーを鉢土に差して、色の変化を確認してから水やりをする。

肥料の与え方

へーべ(エイミー)は、岩場などの痩せ地で育つ事からも分かる通り、ある程度の肥沃さがあれば肥料がなくても育てられます。

ただし肥料の効果により、植物が健康に成長したり、株が大きく成長しやすくなったりします。そのため、適度に堆肥・肥料を与えてあげると良いでしょう。

堆肥の与え方

- 堆肥を入れる時期

- 植え付け時、または冬から早春に堆肥を入れます

- 堆肥の入れ方

- 株の周りに堆肥を盛るか、周囲に穴を掘り堆肥を入れましょう。

- 鉢植えの場合は、植え替え時に腐葉土や牛糞の入る新しい培養土を使いましょう。

肥料の与え方

- 肥料を与える時期

- 成長が始まる前の晩冬から早春に与えます。

- 肥料の選び方

- 肥料は肥効が緩やかにでる緩効性肥料がおすすめです。

- 肥料の与え方

- 緩効性肥料を与える場合は、規定された分量を規定された場所に与えます。基本的には株から少し離れた場所に根があるため、肥料は株から少し離れた場所に与えるようにしましょう。

剪定のやり方

へーべ(エイミー)の剪定は、切り戻し剪定を行います。

花がら摘みとは!?

花がら摘みとは、色褪せたり外観が崩れたりした咲き終わりの花を摘み取る事です。

花がら摘みをする理由

- 種を作るエネルギーが、花に向かうため、花の数が増えたり、開花期間が伸びたり、株の寿命が伸びるなどします。

花がら摘みのやり方

- 花がら摘みの時期

- 開花期間中

- 花がら摘みのやり方

- 花が萎れたら個別に花房を剪定して摘み取る。

- 花房が多い場合は、株の表面を浅く刈り込むように剪定して花がら摘みを行う。

切り戻し剪定とは!?

切り戻し剪定とは、長く伸びすぎたりした茎などを、茎の途中で剪定して形を整える剪定方法です。

切り戻し剪定を行う理由

- 古い茎は生産性が低いため、成長が鈍化したり、葉が少なくなり葉のない茎になったり、花の数が減ったりする事があります。そのため、剪定して生産性の高い新しい芽の成長を促します。

- 茎は頂芽優勢の性質があるため、徒長気味になり株の中がスカスカとした見た目になる場合があります。そのため、切り戻し剪定を行い分枝を促してふさふさとしたボリュームのよい樹形をつくります。

- 茎が徒長すると株のバランスが崩れて見た目が悪くなる場合があります。そのため、剪定を行い形状を整えます。

切り戻し剪定のやり方

- 剪定の時期

- 早春

- 剪定方法

- 株を観察して、枯れてる茎・損傷してる茎・病気の茎を探して健康な部分まで切り戻し剪定する。

- 株全体を観察して、株の三分の一から二分の一を目安にして、好みの株の形状をイメージしながら剪定して形を整えましょう。※注意する事は各茎に必ず最低でも数個の芽を残すようにしてください。

夏越しする方法

へーべ(エイミー)は、夏の暑さに耐えることが出来ますが、多湿をとても苦手にしています。

特に、暑さと多湿が組み合わさる高温多湿は根腐れや病気を引き起こすリスクが高まるため、株が弱ったり、枯れたりしやすいです。

そのため、必要に応じた夏越し対策が必要になるでしょう。

夏越しで重要なポイント

- 西日の当たる場所で育てると暑さと強い日差しの複合ストレスで株が弱りやすいです。そのため、午後から日陰になる半日影で育てた方が、株が弱りにくいでしょう。

- 鉢植えであれば西日の当たらない場所に移動します。

- 地植えであれば西日の当たらない場所に植えたり遮光ネットを利用したりしましょう。

- 長雨に当たると、病気にかかったり、根腐れを引き起こしたりして、株が弱ったり枯れこみやすいです。そのため、雨に当たらない環境で育てた方が良いでしょう。

- 鉢植えで育てている場合は軒下等の長雨に当たらない環境で育てると良いでしょう。

- 土壌が何時までも濡れていてジメジメした状態が続くと、根腐れをして枯れる事があります。

- 土壌の通気性・排水性をよくしておきましょう。

- レイズベットやロックガーデン等の周りより高い場所に株を植えたりすると、水が下に流れやすくなり、排水性が高まります。

- 乾燥が続くと葉が萎れたり落ちたりする事があります。

- 土壌の状態を見ながら定期的に水やりを行いましょう。

- 半日影などの乾燥しにくい環境で管理するのもひとつの対策になります。

冬越しする方法

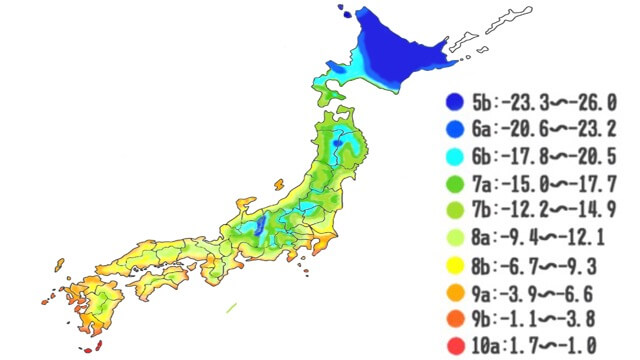

Hardiness:8~10

へーべ(エイミー)は、軽い霜に耐えられますが、個体によってはHardiness zone 8に耐えられずに枯れる事もあるため、霜対策を行って育てた方が無難でしょう。

冬越し対策

- 地植えで育ている場合

- 土壌の表面を腐葉土・バーク堆肥などで覆いマルチングする事で、根を乾燥・寒さ・霜から守り冬越しがしやすくなります。

- 株の周りに支柱を立ててビニールを張りトンネルを作ったり、ミニ温室を作って上げる事で寒さや霜から植物を守る事ができます。

- 株を掘り起こして鉢植えに植え直した後に、軒下に移動したり、温室に移動するなどして管理する。

- 鉢植えで育てている場合

- 鉢植えで育てている場合は、屋内や温室の日当たりの良い場所で管理するか、霜の当たらない軒下で管理するとよいでしょう。

挿し木や株分けで増やす

へーべ(エイミー)は挿し木によって増やす事ができます。

挿し木の方法

- 挿し木時期

- 挿し木する時期は発根率の高い晩春から夏頃が適します。

- 培養土を準備します

- 挿し穂用の培養土には切り口が腐敗して吸水を阻害しないように、無菌のものを利用します。一般的にはバーミキュライト・赤玉土・パーライト・ピートモスなどが利用されていますが、専用の培養土もあるため近くのホームセンターで探すのも良いでしょう。

- 培養土を容器に入れて事前に水をかけて湿らせておきます。

- 挿し穂を採取する

- 挿し穂の茎は弾力があり健康な部分をカットして利用しましょう。

- 挿し穂を整形する

- 挿し穂の長さを7~10cm程度にわけて、挿し穂の上部の葉を残して、下部の葉を取り除きます。

- 茎の下部分を斜めにカットして吸水部分を広くしておきましょう。

- 培養土に挿し穂を挿す

- 挿し穂を挿す場所を決めて、培養土の中に、割り箸等を利用して、事前に穴を空けておきます。

- 挿し穂の切り口を下向きにして、培養土の中に挿し穂を入れましょう。通常は挿し穂の1/3程をいれます。

- 管理

- 明るい日陰で土壌が完全に乾燥しない様に水やりを行いながら管理しましょう。