■目次

- バイオーム(生物群系)

- 気候(ケッペンの気候区分)

- 土壌の分類(WRB)

- アクリソル(Acrisol)

- アリソル(Alisol)

- ウンブリソル(Umbrisol)

- カルシソル(Calcisols)

- カンビソル(Cambisols)

- グライソル(gleysol)

- 栗色土(Kastanozem・Chestnut soils)

- 黒ボク土(Andosols)

- ジプシソル(Gypsisols)

- スタグノソル(Stagnosol)

- ソロネッツ(Solonetz)

- ソロンチャク(Solonchak)

- チェルノーゼム(Chernozem)

- デュリソル(Durisol)

- ニチソル(Nitisol)

- バーティソル(Vertisols)

- ヒストソル(Histosol)

- フェオゼム(Phaeozem)

- フェラルソル・ラトソル(Ferralsols・Oxisol)

- プサメント(Psamment)

- プラノゾル(Planosol)

- プリントソル(Plinthosol)

- フルヴィソル(fluvisol)

- ポドゾル(Podzol)

- リキシソル(Lixisols)

- ルビソル(Luvisols)

- レゴソル(Regosol)

- レティソル(Retisol)

- レプトソル(Leptosol)

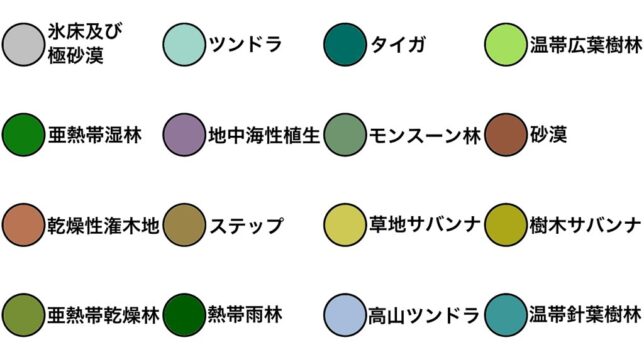

■バイオーム(生物群系)

バイオーム(生物群系)とは、気候・植生・動物相・土壌生物などに応じて、特定の地域に形成されるものです。

バイオームは人間・動植物の分布を理解する上で重要な概念のひとつとして利用されており、またここでは植物を育てる時の環境づくりのヒントとして利用できるようにしています。

- 主要なバイオーム

- 熱帯雨林

- モンスーン林

- 亜熱帯湿林

- 亜熱帯乾燥林

- 温帯広葉樹林

- 温帯針葉樹林

- 地中海性植生

- 乾燥性灌木地

- ステップ

- サバンナ

- 砂漠

- 高山ツンドラ

- タイガ

- その他のバイオーム

- 温帯草原(ステップ・プレーリー・パンパ・日本の草原)

- 熱帯林(熱帯雨林・モンスーン林)

- 温帯林(夏緑樹林・照緑樹林・硬葉樹林・混合林)

- 亜寒帯林

- 有刺林

- 荒れ地

- ヒース

- 湿地

- 湖

- 沼地

- マングローブ

●主要なバイオーム

熱帯雨林

- 熱帯雨林(Tropical forests): 一年を通して温暖で、雨季と乾季の区別がなく降水量の多い地域に見られるバイオームです。生命の宝庫と呼ばれるほどに、生物の多様性が高く、数十mに達するほどの高木が多数密生しています。生物の多様性がある一方で、高温による分解の早さや、降水量の多さから、腐植層は浅く肥沃さがほぼない土壌となります。

- 主要な国:東南アジア/アフリカ/南アメリカ/中央アメリカ

- 気候:熱帯雨林気候

- 土壌分類:代表的な土壌はフェラルソル(Ferralsols)・アクリソル(Acrisol)です。

- 土質:土壌は粘土質ですが、団粒を作り通気性・排水性は良い。また多くが常緑樹で落葉の堆積が少ない上に、気温の高さによる有機物の素早い分解、長雨による腐植の流失などが原因で、痩せた土壌になる傾向があります。

- 植生:多くは常緑樹で数十メートルに達する高木が多数生えています。草本類も多様で、ツル植物や着生植物も見られます。

モンスーン林

- モンスーン林(monsoon forest and mosaic):熱帯地域の中で長い雨季と短い乾季がある森林のバイオームです。熱帯雨林と違い、乾季に落葉する樹木が見られるため一時的に林内が開け明るくなる時期がある。またサバンナと比べて樹木が生い茂り森林を形成します。

- 主要な国:東南アジア/インド亜大陸/アフリカ/南アメリカ/中央アメリカ/オーストラリア北部

- 気候:熱帯モンスーン気候

- 土壌分類:代表的な土壌はラトソルとバーティソル(Vertisols)です。

- 土質:気温の高さによる有機物の素早い分解、長雨による腐植の流失などが原因で、痩せた土壌になる傾向があります。ただし、短い乾期に落葉が堆積して分解されるため、一部では腐植層が発達している土壌もあります。

- 植生:熱帯雨林と植生は似ていますが、乾季に落葉する落葉広葉樹も見られます。草本類も多様で、ツル植物や着生植物も見られます。

亜熱帯湿林

- 亜熱帯湿林(tropical moist forest):熱帯と温帯の中間あたりに位置しており、一年を通して暖かくて気温の変化が少なめで、また降水量が多いのが特徴です。生物の多様性に富み、有機物も多いですが、微生物が非常に活発で降雨により腐植などが流されるため、土壌の肥沃さは低い傾向にあります。

- 主要な国:南アメリカ/アフリカ/東南アジア(日本含む)

- 気候:温暖湿潤気候・熱帯モンスーン気候

- 土壌分類:アリソル(Alisol)/ニチソル(Nitisol)/フェラルソル(Ferralsols)/ウンブリソル(Umbrisol)/アクリソル(Acrisol)

- 土質: 気温の高さによる有機物の素早い分解、常緑樹の多さ、長雨による腐植の流失などが原因で、痩せた土壌になる傾向があります。一部では腐植層が発達している土壌もあります。

- 植生:常緑広葉樹が多くを占め、熱帯雨林ほどではないですが高木も見られます。草本類も多様で、ツル植物や着生植物も見られます。

亜熱帯乾燥林

- 亜熱帯乾燥林(tropical and subtropical dry broadleaf forest):熱帯および亜熱帯の緯度に位置しており、雨季と乾季があります。この乾季は数ヶ月と長いため、熱帯雨林や亜熱帯湿林と比べて乾季に葉を落とす落葉樹が多く見られる。

- 主要な国:アフリカ/南アメリカ/中央アメリカ/アジア

- 気候:熱帯モンスーン気候/サバナ気候

- 土壌分類:バーティソル(Vertisols)/プリントソル(Plinthosol)/ニチソル(Nitisol)/カンビソル(Cambisols)/アクリソル(Acrisol)/リキシソル(Lixisols)

- 土質:土壌は多様で、砂質の場所から粘土質の場所まで様々あります。一般的に気温の高さによる有機物の素早い分解、雨季による腐植の流失などが原因で、痩せた土壌になりやすい傾向があります。ただし、熱帯雨林よりも肥沃な土壌になる場合も多いです。乾期に落葉が供給され、堆積した有機物は分解されることで、腐植層が発達し肥沃な土壌となります。

- 植生:乾季に適応した落葉広葉樹が多く見られる。熱帯雨林と比べ、高木が少なく乾季に落葉するため林床にも日光が届きやすく草本や低木も多数見られます。

温帯広葉樹林

- 温帯広葉樹林(Temperate broadleaf and mixed forest):四季の変化が明確で温暖な季節と涼しい季節があり、日本でも広く見られるバイオームになります。温帯・冷温帯を中心に広がり、落葉広葉樹が優勢で、針葉樹が混合するため基本的に混合林です。

- 主要な国:日本/東アジア/ヨーロッパ/アメリカ

- 気候:温暖湿潤気候/西岸海洋性気候/湿潤大陸性気候

- 土壌分類:代表的な土壌は褐色森林土、また黒ボク土(Andosols)やルビソル(Luvisols)やカンビソル(Cambisols)が見られます。

- 土質:落ち葉を中心にして、動植物の遺骸が多く、微生物の働きも活発なため、腐植層が発達しており、団粒構造がしっかりとした肥沃な土壌となっている傾向がある。

- 植生:四季の変化に適応した落葉広葉樹林が多くを占め、また針葉樹も見られる混合林となる。また多様な草本類も見られます。

温帯針葉樹林

- 温帯針葉樹林(Temperate coniferous forest):主に温帯または冷帯の山岳地帯や、降水量の多い沿岸地域に分布し、針葉樹が優占するバイオームです。

- 主要な国:日本(北海道・本州山岳地帯)/ヨーロッパ(アルプス山脈など)/北アメリカ(太平洋岸北西部・ロッキー山脈)

- 気候:夏は温暖ですが極端に暑くなることはなく、冬は一般的に氷点下に下がりますが極端に寒くなることはありません。降雨量は中程度で、高木を成長させるのに十分な雨量があります。

- 土壌分類(WRB):代表的な土壌はポドゾル(Podzol)で、その他に湿地ではヒストソル(Histosol)が見られる。

- 土質:基本的に砂質で水捌けのよい土壌です。表面に腐植層がありますが、これはモル型の酸性の腐植層となるため、植物が利用できる養分に乏しい痩せた酸性土壌となります。

- 植生:松・杉・トウヒ等の針葉樹が森林の大部分を占めており、林床は植物が比較的少なく、シダ類が自生します。

地中海性植生

- 地中海性植生(Mediterranean forests):一年を通して比較的温暖で、夏場の降水量が極端に少なく乾燥している点が特徴となります。また土壌は腐植が少ない痩せた土であることが多く、地中海沿岸では母岩が石灰岩であることが多いため、植物は中性からアルカリ性土壌を好む傾向があります。

- 主要な国:地中海沿岸諸国/北アメリカ(カリフォルニア州)/オーストラリア(南部・南西部)/南アフリカ/チリ

- 気候:地中海性気候

- 土壌分類:レプトソル(Leptosol)/カルシソル(Calcisols)/ルビソル(Luvisols)/パサムメント(Psamment)/レゴソル(Regosol)

- 土質:砂礫質で通気性・透水性が高く、土壌は乾燥している傾向にあり、有機物が少なく肥沃ではない。

- 植生:夏の乾燥に適応した植物が多く自生します。例えば、葉が小さく硬く表面がクチクラ層で覆われている硬葉樹や、精油で表面を覆い蒸散を抑制するラベンダーやローズマリー等の植物がよく見られる。

乾燥性灌木地

- 乾燥性灌木地(xeric shrubland):降水量は少ないですが、砂漠ほどは乾燥しておらず草原と砂漠の中間的な環境になります。植生は疎らで硬葉樹や乾性植物などの一部の植物が自生しています。

- 主要な国:北アフリカ/南アフリカ/オーストラリア(南西部・内陸部)/北アメリカ(カリフォルニア州など)/南アメリカ中央部/中央アジア/中東

- 気候:乾燥帯(主にステップ気候)/地中海性気候

- 土壌分類:レプトソル(Leptosol)/ソロネッツ(Solonetz)/ソロンチャク(Solonchak)/栗色土(Kastanozem)/デュリソル(Durisol)/ジプシソル(Gypsisols)/カルシソル(Calcisols)/パサムメント(Psamment)/レゴソル(Regosol)

- 土質:砂礫質な土壌が多く通気性・排水性に優れている傾向にある。基本的に有機物の堆積が少なく、腐植層もほとんどなく、保水能力も低い。

- 植生:硬葉樹などの乾性植物を中心に自生しています。

ステップ

- ステップ(steppe):年間の降水量よりも蒸発量が上回るため乾燥していますが、砂漠気候ほど乾燥しておらず雨季に少量の雨が降ります。その時期にイネ科等の植物が成長し乾季になると枯れて、有機物が蓄積し分解され、腐植層が厚くなった地帯が広がります。

- 主要な国:ウクライナ/ロシア南部/ハンガリー/ルーマニア・カザフスタン/モンゴル/北アメリカ中西部

- 気候:ステップ気候/温暖湿潤気候/亜寒帯湿潤気候

- 土壌分類:代表的な土壌はチェルノーゼム(Chernozem)や栗色土(Kastanozem)になります。

- 土質:草本が何年も蓄積し分解されることで腐植層が厚くなり、また降水量が少ないため腐植の流出が少ないため、腐植層の厚い肥沃な土壌が広がる。

- 植生:イネ科やキク科等の丈の短い草本類や、樹高が低い潅木などが見られます。

サバンナ

- サバンナ(savanna):明確な雨季と乾季があり、特に乾季は長く続くこともあるため、森林は発達せず、疎らな木と草原が広がるバイオームです。

- 主要な国:アフリカ(タンザニア・ケニア・コンゴ等)/南アメリカ/オーストラリア/南アジア

- 気候:サバナ気候

- 土壌分類:代表的な土壌はフェラルソル(Ferralsols)やバーティソル(Vertisols)になり、その他にバーティソル(Vertisols)/プリントソル(Plinthosol)/フェラルソル(Ferralsols)/フェオゼム(Phaeozem)/アクリソル(Acrisol)/カルシソル(Calcisols)/リキシソル(Lixisols)などがあります。

- 土質:サバンナの代表的な土壌であるフェラルソルは、酸化鉄を含む赤色の通気性・排水性が抜群に高い土壌になり、保水性や保肥力は低く痩せています。またもう一つのバーティソルは粘土質で排水性が非常に悪く、水分量の変化で収縮と膨張を繰り返し土壌が不安定な挙動をし、ひび割れたりすることで知られています。

- 植生:乾燥に適応した乾性植物を中心に自生しています。例えば、草本類ではイネ科、樹木ではアカシアやバオバブの木などが疎らに生えます。

砂漠

- 砂漠(arid desert):年間の降水量よりも蒸発量が大幅に上回るため恒常的に水分が不足しており、土壌の多くは砂質で水分を保持する能力が低いため、土の表面は常に乾いている。そのため植生の範囲が狭く、自生しているのは乾性植物などの一部の植物に限られる。

- 主要な国:アフリカ/中東・中国/モンゴル/オーストラリア/北アメリカ

- 気候:砂漠気候

- 土壌分類:レプトソル(Leptosol)/ソロンチャク(Solonchak)/ジプシソル(Gypsisols)/カルシソル(Calcisols)/パサムメント(Psamment)/レゴソル(Regosol)

- 土質:砂質で手で握っても土は固まらない、腐植層もほとんどなく肥沃さは無いに等しい。

- 植生:乾燥に適応した乾性植物を中心に自生しています。

- 葉の表面積の縮小:葉を小さくしたり退化させて無くす事で、蒸散による水分の損失を抑えている。

- トライコーム(trichome):植物の表皮細胞が突起様構造になったうぶ毛状の器官です。強光を反射する事で温度の上昇を防いだり、毛と葉の表面に空気層を作り湿度を保つことで蒸散が抑制されます。

- クチクラ層(cuticle layer):植物の表皮細胞の外側に分泌されるワックス状(ロウ質)の層です。クチクラ層は太陽光を反射して温度の上昇を抑制したり、水分の蒸発を抑制したり、病害虫の侵入を抑制する働きがあります。クチクラ層が発達した植物はセダム科・サボテン科の植物などでみられます。

- 多肉化(Succulent):茎・葉・根が肥大化して水分や養分を蓄える現象で、極端な乾燥などに強くなります。多肉化した植物はカランコエやユーフォルビアなどでみられます。

- CAM植物(CAM plant):高温で乾燥する昼間は気孔を閉じて極端な水の蒸散を防ぎ、気温が下がる夜間に気孔を開いて空気中のCO2を取り入れる植物です。CAM植物はサボテン科・ベンケイソウ科・ユリ科などでみられます。

- 短命草本 (Ephemeral Plant): 砂漠に雨が降った時だけ、一斉に発芽・成長・開花・結実し、短いライフサイクルを終える植物です。ライフサイクル後は、次の降雨まで、乾燥に強い種子の状態で休眠して待ちます。

- C4植物(C4 Plant): CO₂を効率よく濃縮する仕組みを持つため、気孔をあまり開かなくても高い光合成能力を維持し、高温・乾燥・強光に適応することができます。C4植物は砂漠地帯のイネ科植物などに見られます。

- 根系の発達(Extensive root system):根系を深く広範に発達させる事で、乾燥に強くなります。根系の発達した植物は、プロソピス属やアカシア属でみられます。

高山ツンドラ

- 高山ツンドラ(Alpine tundra):山岳地帯の中で樹木限界線より高い標高にあるバイオームです。

- 主要な国:世界各地の山岳地帯

- 気候:ツンドラ気候/高山気候

- 土壌分類:レプトソル(Leptosol)・黒ボク土(Andosols)・ポドゾル(Podzol)・ウンブリソル(Umbrisol)・レゴソル(Regosol)

- 土質:基本的に砂礫質で通気性・排水性が高く、保水性・保肥力が低い。また動植物を由来とする遺骸(有機物)は少ない傾向があり、また低温でこれらを分解する微生物の働きも弱いため、腐植層は殆どありません。ただし、未分解の有機物(泥炭など)が蓄積することがあります。

- 植生:基本的に森林限界を越えた場所では高木は生育出来ず、草本類や低木、コケ類や地衣類などが生育している。

タイガ

- タイガ:ロシア語でシベリアの針葉樹林を意味しており、北半球の高緯度地域に分布し、主に松・トウヒ・カラマツからなる広大な森林地帯です。

- 主要な国:ロシア/スカンジナビア諸国・カナダ・アメリカ合衆国(アラスカ州)/日本(北海道の一部)

- 気候:亜寒帯気候・冷帯

- 土壌分類:代表的な土壌はポドゾル(Podzol)になり、その他にヒストソル(Histosol)やスタグノソル(Stagnosol)などが見られます。

- 土質:砂質で排水性が高い傾向があり、低温で微生物の働きが弱まるため有機物の分解も遅く、肥沃さはほとんどなく、場所によっては有機物が堆積している。

- 植生:森林の大部分はマツ、トウヒ、モミ、カラマツなどの針葉樹が占めており、一部で広葉樹が生えています。

●その他のバイオーム

温帯草原(ステップ・プレーリー・パンパ・日本の草原)

- 温帯草原:主に温帯または乾燥帯を中心に広がる草原の総称です。樹木が成長するのに十分な降水量が無いものの、砂漠化しない程度の十分な降水量があり、イネ科を中心とした草本類が優占します。

- ステップ(Steppe):ステップ気候の東ヨーロッパから中央アジアに広がる草原です。砂漠気候ほど乾燥しておらず雨季に少量の雨が降り、その時期にイネ科等の植物が成長し乾季になると枯れて、有機物が蓄積し分解され、腐植層が厚くなった地帯が広がります。

- プレーリー(Prairie):北米大陸の中西部に広がる草原です。降水量が比較的多い東側では人の背丈を超えるような丈の高い草本類が優占し、乾燥した西側の地域では 丈の短い草本類が優占しています。肥沃な土壌が広がり農業に適した場所となるため、世界的な穀倉地帯となっています。

- パンパ(Pampa):南アメリカ(アルゼンチン・ウルグアイ・ブラジル南部)にまたがる広大な草原です。パンパを代表する植物であるパンパスグラスが生えており、土壌は非常に肥沃で農業が盛んです。

- 日本の草原:気候的に森林の形成に適しているため、自然発生の草原は少なく、野焼きや牧畜などの人為的攪乱をうけた半自然草原が多く見られます。

- 主要な国:北アメリカ/南アメリカ(ブラジル・アルゼンチン・ウルグアイ)/中央アジア/南アフリカ

- 気候:主にステップ気候で見られますが、温暖湿潤気候や亜寒帯湿潤気候にも広がります。

- 土壌分類:代表的な土壌はチェルノーゼム(Chernozem)や栗色土(Kastanozem)になります。

- 土質:長年にわたり蓄積された豊富な有機物によって、厚い腐植層があり肥沃な土壌が広がる。土壌は団粒構造が発達し、通気性・保水性・保肥性にも優れており、農業に適した土地となっている。

- 植生:イネ科が優占しますが、キク科やマメ科等の草本類も見られます。植生は降水量で大きく左右され、降水量が増えると草本類の丈が伸びたり、多様な種類の草本が見られるようになったり、潅木などが見られるようになったりします。

熱帯林(熱帯雨林・モンスーン林)

- 熱帯林:その名前が示すとおり、熱帯に分布する森林の総称です。生命の宝庫と呼ばれるほどに、生物の多様性が高く、数十mに達するほどの高木が多数密生しています。生物の多様性がある一方で、高温による有機物の分解の早さや、降水量の多さから、腐植層は浅く肥沃さがほぼない土壌となります。

- 主要な国:東南アジア/インド亜大陸/アフリカ/南アメリカ/中央アメリカ/オーストラリア北部

- 気候:熱帯雨林気候/熱帯モンスーン気候

- 土壌分類:代表的な土壌はフェラルソル(Ferralsols)・アクリソル(Acrisol)です。

- 土質:多くが常緑樹で落葉の堆積が少なく、気温の高さによる有機物の素早い分解、長雨による腐植の流失などが原因で、痩せた土壌になる傾向があります。

- 植生:多くは常緑樹で数十メートルに達する高木が多数生えていますが、モンスーン林では短い乾季に落葉する落葉広葉樹も見られます。草本類も多様で、ツル植物や着生植物も見られます。

温帯林(夏緑樹林・照緑樹林・硬葉樹林・混合林)

- 温帯草原:その名前が示すとおり、温帯に分布する森林の総称です。日本の大部分の森林は温帯林です。夏は暖かで、冬は低温になり、四季の変化が明瞭で、その中でも地域の細かな気候に適応した多様な森林が形成されます。生物の多様性が高く、冬に落葉が多いため、土壌は肥沃になる傾向があります。

- 夏緑樹林:冬季に寒さが厳しいため、夏場に葉を繁らせ、冬に落葉し休眠する、落葉樹が優占となる温帯林の一種です。

- 照葉樹林:冬でも比較的温暖で一年を通し湿潤なため、常緑広葉樹が優占となる温帯林の一種です。

- 硬葉樹林:地中海性気候に適応した硬葉樹が優占となる温帯林の一種です。硬葉樹は、葉が小さく硬く表面がクチクラ層で覆われているため、夏の激しい乾燥に適応することができます。※硬葉樹林の土壌の土質や植生は他の温帯林と大きく変わるため、別途地中海性植生の方に記述しています。

- 混合林:広葉樹と針葉樹が混在する森林です。温帯から冷帯に移行する地域で見られ、比較的冷涼で日本では標高が高めの山地や、緯度が高い地域などに分布します。

- 主要な国:日本/東アジア/ヨーロッパ/北アメリカ

- 気候:温暖湿潤気候/西岸海洋性気候

- 土壌分類:代表的な土壌は褐色森林土、また黒ボク土(Andosols)やルビソル(Luvisols)やカンビソル(Cambisols)が見られます。

- 土質:落ち葉を中心にして、動植物の遺骸が多く、微生物の働きも活発なため、腐植層が発達しており、団粒構造がしっかりとした肥沃な土壌となっている傾向がある。

- 植生:夏緑樹林では落葉広葉樹(ブナ/ミズナラ/カエデ)が優占し、照葉樹林では(シイ/カシ等)の常緑広葉樹も多く見られる。また地域によっては針葉樹も生え、混合林になっている。

亜寒帯林

- 亜寒帯林:亜寒帯に分布する森林の総称で、日本では北海道や高山で見られます。冬の厳しい寒さに適応した動植物が多く、一般的に常緑針葉樹が優占する森林が形成されます。

- 主要な国:日本(北海道など)/ロシア/カナダ/アメリカ合衆国/北欧

- 気候:亜寒帯(冷帯)

- 土壌分類:代表的な土壌はポドゾル(Podzol)で、その他に湿地ではヒストソル(Histosol)が見られる。

- 土質:基本的に砂質で水捌けのよい土壌です。表面に腐植層がありますが、これはモル型の酸性の腐植層となるため、植物が利用できる養分に乏しい痩せた酸性土壌となります。

- 植生:松・杉・トウヒ等の針葉樹が森林の大部分を占めており、林床は植物が比較的少なく、シダ類が自生します。

有刺林

- 有刺林(Thorn forest):その名前が示す通り、棘を持った樹木が森林または疎林を形成します。年間を通して気温が高く、長い乾季がある地域で見られます。この樹木に生える棘は、厳しい環境で草食動物からの食害を防ぐための防御機構として働いています。

- 主要な国:アフリカ(南アフリカ・マダガスカルなど)/北アメリカ南西部/ブラジル北東部/アジア(南インド・スリランカなど)/オーストラリア

- 気候:ステップ気候/サバナ気候

- 土壌分類:代表的な土壌はアレノソル (Arenosols)とレゴソル(Regosol)です。またその他にカルシソル(Calcisols)や、ソロンチャック(Solonchaks)なども見られます。

- 土質:砂質で通気性・排水性が高い一方で、保水性・保肥力は低い。また腐植層がほぼ無く肥沃さはないに等しい。

- 植生:乾燥に適応した乾性植物を中心に自生しています。

荒れ地

- 荒れ地:風雨で荒廃した土地、乾燥して草本類も育ちにくい土地、また人為的攪乱を受けて放置された土地等です。一般的にこれらの土地は、乾燥していたり、栄養が乏しかったり、酸性土などで植物が育ちにくい傾向があります。

- 主要な国:世界各地で見られます。

- 気候:乾燥帯/温帯

- 土壌分類:代表的な土壌はレゴソル (Regosols) やレプトソル (Leptosols) で、その他にソロンチャック (Solonchaks)等が見られることもあります。

- 土質:砂質や粘土質な場所まで多種多様です。ただし、基本的に有機物の堆積が少なく、腐植層が殆どありません。

- 植生:厳しい環境にいち早く進出するパイオニア植物や、乾燥した環境に適応する乾性植物などを中心に自生しています。

ヒース

- ヒース(Heath):エリカなどの潅木が広がる潅木地帯で、土壌は酸性で、水捌けがよく、栄養の乏しい不毛な荒れ地となっています。

- 主要な国:ヨーロッパ/オーストラリア大陸南東部/南アフリカ

- 気候:西岸海洋性気候/地中海性気候

- 土壌分類:代表的な土壌はポドゾル(Podzol)です。

- 土質:基本的に砂質で通気性・排水性が高く、保水性・保肥力が低い。モル型の酸性の腐植層を形成しますが、これは植物が利用しにくく、栄養の乏しい痩せた酸性土壌となります。

- 植生:ツツジ科のカルーナ属やエリカ属の植物がよく見られる。またこの植生を代表するエリカが別名で「ヒース」と呼ばれることから、この名前がつけられました。またヨーロッパ以外の地域では、バンクシアやプロテア等もこの土壌でよく育ちます。

湿地

- 湿地(Wetland):水がある場所全般(湖、沼、湿原、干潟、マングローブ林)をさしており、水と土壌の相互作用によって形成される特有の生態系が特徴のバイオームです。

- 主要な国:世界各地に点在します。

- 気候:ほぼ全ての気候帯で見られます。

- 土壌分類:ヒストソル(Histosol)/グライソル(Gleysol)/フルヴィソル(Fluvisol)/スタグノソル(Stagnosol)

- 土質:泥炭やシルトや粘土で構成されている事が多いため、保水性・保肥力が高めです。場所によっては砂礫質なこともあります。

- 植生:湿性植物/抽水植物/浮葉植物/沈水植物/浮遊植物

湖

- 湖(lake):四方を陸地に囲まれた、比較的大きな水域です。湖は川で繋がる事がありますが、基本的に海とは分離された陸地にあります。また明確な定義はないですが、一般的に水深が5m以上のもを湖と呼ばれることが多く、沼はより水深が浅いです。

- 主要な国:世界各地に点在します。

- 気候:ほぼ全ての気候帯で見られます。

- 土壌分類:ヒストソル(Histosol)/グライソル(Gleysol)/フルヴィソル(Fluvisol)

- 土質:シルトや粘土で構成されている事が多いため、保水性・保肥力が高めです。場所によっては砂礫質なこともあります。

- 植生:湿性植物/抽水植物/浮葉植物/沈水植物/浮遊植物

沼地

- 沼地(swamp):泥の深い湿地で、地面はぬかるんでおり、場所により水位が比較的高く水の張っている場所や、水が張ってない場所、または季節により変異することがあります。

- 主要な国:世界各地に点在します。

- 気候:ほぼ全ての気候帯で見られます。

- 土壌分類:ヒストソル(Histosol)/グライソル(Gleysol)/フルヴィソル(Fluvisol)/スタグノソル(Stagnosol)

- 土質:泥炭やシルトや粘土で構成されている事が多いため、保水性・保肥力が高めです。

- 植生:湿性植物/抽水植物/浮葉植物/沈水植物/浮遊植物

マングローブ

- マングローブ(Mangrove forest):熱帯・亜熱帯地域の汽水域で見られる植物の総称またはバイオームです。潮の満ち干きで変化する潮位、酸素が少なく高い塩分を含む土壌などの過酷な環境に適応した特異な植物群が特徴です。

- 主要な国:熱帯・亜熱帯の世界各地に分布し、特に特にインドネシア、ブラジル、オーストラリア、メキシコ、ナイジェリアなどは広大なマングローブを有します。また日本でも沖縄や鹿児島種子島で見られます。

- 気候:熱帯雨林気候(Af)/熱帯モンスーン気候(Am)/サバナ気候(Aw・As)

- 土壌分類:グライソル(Gleysol)/フルヴィソル(Fluvisol)

- 土質:シルトや粘土で構成されている事が多いため、保水性・保肥力が高めで、有機物を多く含んでいます。

- 植生:マングローブの特殊な環境に適応する植物が自生しています。例えば、土中に酸素が少ないため土中から呼吸根を出す植物や、母樹に種子がついたまま発芽する胎生種子の能力をもった植物などが見られます。

■気候(ケッペンの気候区分)

熱帯(A)

- 熱帯:緯度の低い赤道を中心にして南北に広がり一年を通して温暖な気候の地域です。

- 定義:最寒月の平均気温が18℃以上あり、年降水量が乾燥限界以上ある。

熱帯に含まれる気候区

- 熱帯雨林気候(Af):熱帯雨林気候は、雨季と乾季の明確な区別がなく、一年を通して温暖で降水量の多い気候です。

- 定義:雨季と乾季の区別がなく、最少雨月の平均降水量が60mm以上です。

- 植生: 主に常緑広葉樹が密生する熱帯雨林が広がります。

- 熱帯モンスーン気候(Am):熱帯モンスーン気候は、モンスーンの影響で短い乾季があり、雨量は熱帯雨林気候とあまり変わらない気候です。

- 定義:最も乾燥している月の降水量が60mm未満かつ(100-0.04 × 年平均降水量)mm以上です。

- 植生: 熱帯雨林気候と植生は似ていますが、乾季に葉を落とす樹木も見られます。

- サバナ気候(Aw・As):他の熱帯の気候区より明確な乾季があり、冬に乾季がある場合はAwと表し、夏に乾季がくる場合はAsと表されます。年間降水量も他の熱帯の気候区と比べ少なく、乾季が長く続くこともある。

- 定義:最も乾燥している月の降水量は60mm未満かつ(100-0.04 × 年平均降水量)mm未満です。

- 植生: 樹木が疎らな草原が広がる。樹木は乾燥に強いアカシアやバオバブの木などが見られる。

乾燥帯(B)

- 乾燥帯:年間の降水量よりも蒸発量が大幅に上回るため恒常的に水分が不足しており、植生が乏しく、殆どの地面が露出している気候です。

- 定義:年降水量が乾燥限界(r)に満たず、最暖月平均気温が10℃未満の寒帯(E)の条件に当てはまらないこと。

- 乾燥限界:乾燥気候と湿潤気候の境界を分ける指標です。その土地が乾燥しているかどうかを判断するための基準値は、年平均気温 t (℃) と降水パターンによって以下の式で計算することが出来ます。

- 冬に乾燥 (夏の最多雨月の降水量が、冬の最少雨月の10倍以上の場合): r=20(t+14)

- 夏に乾燥 (冬の最多雨月の降水量が、夏の最少雨月の3倍以上の場合):r=20t

- 年中平均した降水:r=20(t+7)

乾燥帯に含まれる気候区

- 砂漠気候(BWh・BWk):年間を通して降水がほとんどなく、土の表面は常に乾いていて水分を保持していないため植物がほとんど育たない。また砂漠気候は気温により熱帯砂漠(BWh)と温帯砂漠(BWk)の2種類にさらに分類できます。

- 定義:砂漠気候の条件は、年降水量が0.5r未満であること。熱帯砂漠(BWh)では年平均気温が18℃以上であり、温帯砂漠(BWk) では年平均気温が18℃未満です。

- 植生:一般的な草花は殆ど見られず、多肉やサボテンなどの乾性植物が僅かに自生します。

- ステップ気候(BSh・BSk):年間の平均降水量が乾燥限界以下にありますが、砂漠気候ほど乾燥しておらず雨季に少量の雨が降ります。またステップ気候は気温によりBShとBSkの2種類にさらに分類できます。

- 定義:年降水量が0.5r以上r未満であること。BShでは年平均気温が18℃以上であり、BSkでは年平均気温が18℃未満です。

- 植生:雨季に生育する丈の短いイネ科の植物等が自生し、草原が見られます。樹木はほとんど見られません。

温帯(C)

- 温帯:熱帯と冷帯の間、中緯度地方で見られ、一年を通して比較的温暖で過ごしやすい気候です。

- 定義:最も寒い月の平均気温が-3℃以上から18℃未満で、最も暖かな月の平均気温が10℃以上、年降水量が乾燥限界以上であること。

温帯に含まれる気候区

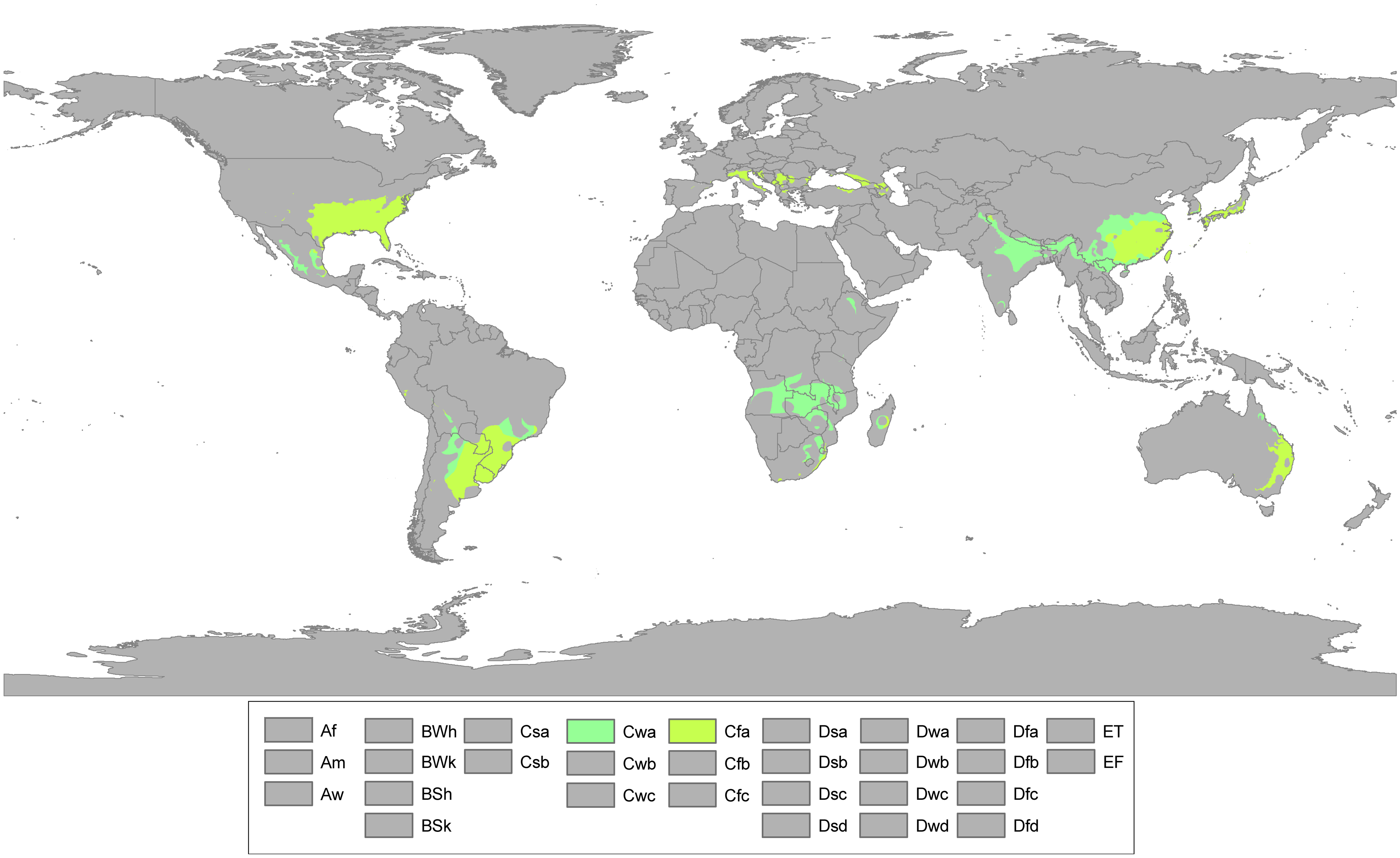

- 温暖湿潤気候(Cfa):日本の大部分が属する気候です。西岸海洋性気候と比べて夏は高温になり、冬場も比較的温暖で、ハッキリとした四季があります。

- 定義:最暖月の平均気温が22℃以上で、季節間の降水量に明瞭な差がなく、乾季もない。

- 植生:様々な植物が自生し、広葉樹から針葉樹まで生える混合林が見られる。

- 西岸海洋性気候(Cfb・Cfc):ヨーロッパ西岸などに代表される、穏やかな気候で、偏西風と暖流の影響を受けるため、冬は温暖で、夏は涼しく過ごせます。温暖湿潤気候と似ていますが、夏場も比較的に涼しく高温にならない点が特徴です。

- 定義:最暖月平均気温が10℃以上で22℃未満です。年間を通し湿潤で、気温の差によりCfb(月の平均気温で10℃を超えるのが一年の中で4ヶ月以上、年間を通し月の平均気温が22℃未満で-3℃以上)とCfc(月の平均気温で10℃を超えるのが一年の中で4ヶ月未満、最も寒い月の平均気温が-3℃以上、最も暖かな月の平均気温が通常は18℃未満)の2種類に分類できます。

- 植生:落葉樹が優勢で、針葉樹も見られる。

- 温帯冬季少雨気候(Cwa・Cwb・Cwc):夏場は降水量が多く湿潤で、冬場は降水量が少なく乾燥する気候です。

- 定義:最暖月の平均気温が10℃以上で、夏の最も雨の多い月と冬の最も雨の少ない月の降水量の差が10倍以上になる。また気温の差によりCwa(最暖月の平均気温が22度以上)とCwb(最暖月の平均気温が10度以上22度未満かつ平均気温が10度以上の月が4か月以上)とCwc(最暖月の平均気温が10度以上22度未満かつ平均気温が10度以上の月が3か月以下)の3種類に分類される。

- 植生:雨季と乾季が明瞭なため、乾季に落葉する雨緑樹林や、丈の高い草原が広がる。

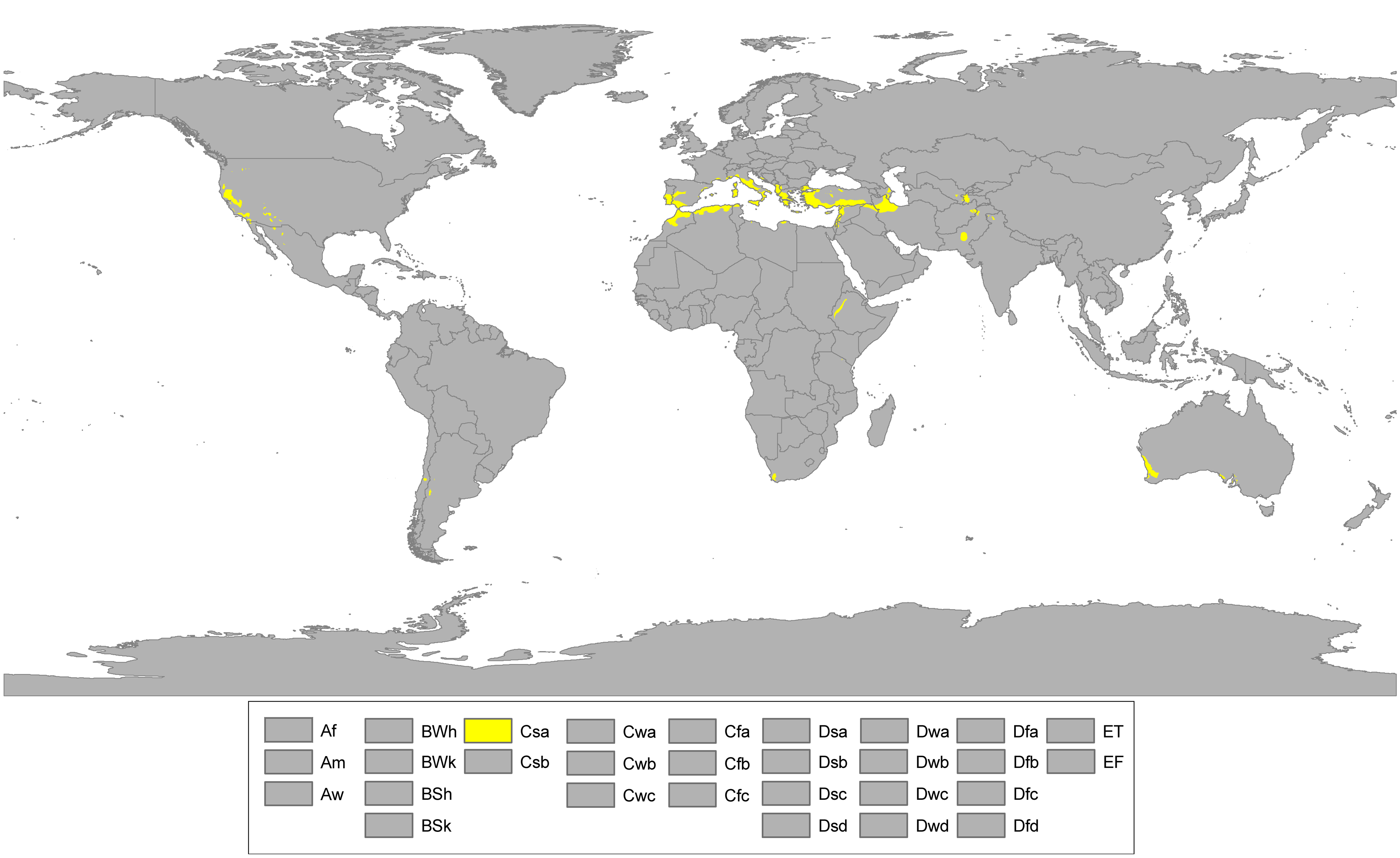

- 地中海性気候(Csa・Csb・Csc):主に地中海沿岸で見られる気候です。夏場に降水がほとんど無いため乾燥しており、冬場に雨が最も降ります。

- 定義:最も暖かい月の平均気温が10℃以上で、夏の最も雨の少ない月の平均降水量が30mm未満、最も雨の多い冬の月の平均降水量は最も少ない夏の平均降水量と比べて3倍以上になる。さらにCsa(最暖月の平均気温が22度以上)と、Csb(最暖月の平均気温が10度以上22度未満かつ平均気温が10度以上の月が4か月以上)と、Csc(最暖月の平均気温が10度以上22度未満かつ平均気温が10度以上の月が3か月以下)の3種類に分類される。

- 植生:夏の乾燥に強い硬葉樹林がよく見られる。

亜寒帯・冷帯(D)

- 亜寒帯・冷帯:温帯と寒帯の中間で見られ、気温の変動が激しく夏は温暖で、冬は寒い気候です。

- 定義:最暖月の平均気温が10度以上あり、最寒月の平均気温が-3℃未満、乾燥帯の条件(乾燥限界以下)に当てはまらないことです。

冷帯に含まれる気候区

- 亜寒帯湿潤気候(Dfa・Dfb・Dfc・Dfd):亜寒帯湿潤気候は、北半球の中高緯度地域に最も広く分布する気候区分です。比較的湿潤で、降水量は中程度あり、季節間の降水量に大きな差がない。

- 定義:年間を通して湿潤で、亜寒帯冬季少雨気候(Dw)や高地地中海性気候(Ds)の条件を満たさない。また気温の差により、Dfa(最暖月の平均気温が22℃以上)と、Dfb(最暖月の平均気温が10℃以上22℃未満で、月の平均気温で10℃を超える月が4ヶ月以上ある)と、Dfc(最暖月の平均気温が10℃以上22℃未満で、月の平均気温で10℃を超える月が3ヶ月以下、最寒月の平均気温が-38℃以上かつ-3℃未満)と、Dfd(最暖月の平均気温が10℃以上22℃未満で、月の平均気温で10℃を超える月が3ヶ月以下、最寒月の平均気温が-38℃未満)の4種類に分類される。

- 植生:タイガと呼ばれる針葉樹林が主に広がります。

- 亜寒帯冬季少雨気候(Dwa・Dwb・Dwc・Dwd):冬に降水(積雪)が極めて少なくて乾燥している気候です。

- 定義:最少雨月の冬の降水量と比べて、最多雨月の夏の降水量は10倍以上多くなる。また気温の差により、Dwa(最暖月の平均気温が22℃以上)と、Dwb(最暖月の平均気温が10℃以上22℃未満で、月の平均気温で10℃を超える月が4ヶ月以上ある)と、Dwc(最暖月の平均気温が10℃以上22℃未満で、月の平均気温で10℃を超える月が3ヶ月以下、最寒月の平均気温が-38℃以上かつ-3℃未満)と、Dwd(最暖月の平均気温が10℃以上22℃未満で、月の平均気温で10℃を超える月が3ヶ月以下、最寒月の平均気温が-38℃未満)の4種類に分類されます。

- 植生:タイガと呼ばれる針葉樹林が主に広がります。

- 高地地中海性気候(Dsa・Dsb・Dsc・Dsd):地中海性気候のように夏場は乾燥して冬場に湿潤になりますが、高地などにあり冬の気温が低いため冷帯に分類されます。

- 定義:最も雨の多い冬の月の降水量は最も雨の少ない夏の月の降水量の3倍以上、最も雨の少ない夏の月の降水量は30mm未満です。また気温の差によりDsa(最暖月の平均気温が22℃以上)と、Dsb(最暖月の平均気温が10℃以上22℃未満で、月の平均気温で10℃を超える月が4ヶ月以上ある)と、Dsc(最暖月の平均気温が10℃以上22℃未満で、月の平均気温で10℃を超える月が3ヶ月以下、最寒月の平均気温が-38℃以上かつ-3℃未満)と、Dsd(最暖月の平均気温が10℃以上22℃未満で、月の平均気温で10℃を超える月が3ヶ月以下、最寒月の平均気温が-38℃未満)の4種類に分類されます。

- 植生:針葉樹林の他に混合林も見られます。

寒帯(E)

- 寒帯:寒帯は赤道から遠い極地、または非常に標高の高い高山などで見られる気候で、一年を通して気温が低く、特に冬は非常に寒いため樹木が殆ど育ちません。

- 定義:最暖月の平均気温は10℃未満になり、降水量の条件はない。

- ツンドラ気候(ET):高緯度および高山地域に分布します。

- 定義:最暖月の平均気温が0℃以上から10℃未満になる。

- 植生:基本的に樹木は生育出来ず、コケ類や地衣類、草本類や低木などが植生している。

- 氷雪気候(EF):極地に近い場所にあり、最暖月でも氷雪が溶けず、冬は非常に厳しい寒さとなる。

- 定義:最暖月の平均気温が0℃未満になる。

- 植生:植物が全く育たない。

高山気候(H)

- 高山気候:ケッペンの気候区分において、高山の標高という特殊要因を示すために後から追加された気候区分です。

- 定義:概ね森林限界よりも上で見られる気候とされており、この気候の特徴は緯度が低い場所でも標高が高い場所では年間を通して冷涼または寒帯になる所です。気温は標高が100m上がるにつれて平均で0.65℃低下します。

- 植生:基本的に森林限界を越えた場所では高木は生育出来ず、草本類や低木、コケ類や地衣類などが生育している。また急峻な地形と岩盤、砂礫質の土壌のため水分が流出しやすく乾燥に強い植物が多い。

■土壌の分類(WRB)

土壌の分類(WRB)とは、世界土壌資源参照基準が定めた土壌地図を作成するための国際的な土壌分類システムです。土壌の分類は、特徴・性質に基づいて分類するもので、土地利用・土壌改良の方法などに用いられています。

- アクリソル(Acrisol)

- アリソル(Alisol)

- ウンブリソル(Umbrisol)

- カルシソル(Calcisols)

- カンビソル(Cambisols)

- グライソル(gleysol)

- 栗色土(Kastanozem・Chestnut soils)

- 黒ボク土(Andosols)

- ジプシソル(Gypsisols)

- スタグノソル(Stagnosol)

- ソロネッツ(Solonetz)

- ソロンチャク(Solonchak)

- チェルノーゼム(Chernozem)

- デュリソル(Durisol)

- ニチソル(Nitisol)

- バーティソル(Vertisols)

- ヒストソル(Histosol)

- フェオゼム(Phaeozem)

- フェラルソル・ラトソル(Ferralsols・Oxisol)

- プサメント(Psamment)

- プラノゾル(Planosol)

- プリントソル(Plinthosol)

- フルヴィソル(fluvisol)

- ポドゾル(Podzol)

- リキシソル(Lixisols)

- ルビソル(Luvisols)

- レゴソル(Regosol)

- レティソル(Retisol)

- レプトソル(Leptosol)

アクリソル(Acrisol)

- 定義:表層から粘土が溶脱し、下層に粘土が移動するため、粘土の集積層ができる。塩基飽和度が低く、強い酸性を示し、粘土の部分は酸化鉄の影響で赤褐色から黄褐色を呈します。

- 分布国:東南アジア・ブラジル・熱帯アフリカ

- 気候:熱帯モンスーン気候・サバナ気候

- バイオーム:モンスーン林・サバナ

- 土質:土壌の表層は粘土が溶脱し、砂が残るため通気性・排水性が高く、また有機物が少なく痩せた土壌となります。一方で、下層は粘土が集積した層があるため、水捌けが悪くなっています。

アリソル(Alisol)

- 定義:表層から粘土が溶脱し、下層に粘土が移動するため、粘土の集積層ができる。集積層ではアルミニウム含有量が高く、PHは強い酸性を示します。

- 分布国:東南アジア・熱帯アフリカ・南アメリカ

- 気候:熱帯雨林気候・熱帯モンスーン気候・サバナ気候・温帯

- バイオーム:熱帯雨林・モンスーン林・サバナ

- 植生:常緑樹・落葉樹など

- 土質:土壌の表層は粘土が溶脱し、砂が残るため通気性・排水性が高く、また有機物が少なく痩せた土壌となります。一方で、下層は粘土が集積した層があるため、水捌けが悪くなっています。

ウンブリソル(Umbrisol)

- 定義:表層に暗色の腐植層がありますが、これはモル型の酸性の腐植層となるため、植物が利用できる養分に乏しい痩せた土壌となります。また降雨によりカルシウムやマグネシウム等の塩基類が流されるため塩基飽和度が50%未満と低くなり、強い酸性を呈します。

- 分布国:ヨーロッパ山岳地帯・アメリカ・アジア(ヒマラヤ山脈)・オーストラリア南東部・パプアニューギニア・ニュージーランド

- 気候:温帯・亜寒帯

- バイオーム:温帯林・亜寒帯林・高山ツンドラ

- 植生:針葉樹やイネ科の植物などが主に見られます。

- 土質:土質は母材で変化しますが、基本的に水捌けのよい土壌です。表面に腐植層がありますが、植物が利用できる養分に乏しい痩せた酸性土壌となります。

カルシソル(Calcisols)

- 定義:石灰が集積する土壌です。乾季のある地域で、土壌中の水分が乾燥する際に、水に溶けていた炭酸カルシウムが特定の層で沈殿・集積します。

- 分布国:オーストラリア・アフリカ北部、南アフリカ・スペイン・中東・アメリカ合衆国西部・中央アジア

- 気候:砂漠気候・ステップ気候・地中海性気候

- バイオーム:地中海性植生・砂漠・乾燥性灌木地・ステップ・草地サバンナ

- 植生:乾燥に適応した乾性植物を中心に見られます。

- 土質:土性(砂・シルト・粘土の割合)は様々ですが、有機物が少なく痩せた土壌となります。また石灰が集積しているためPHはアルカリ性を示します。

カンビソル(Cambisols)

- 定義:土壌形成の初期段階にあり、土壌層の分化が弱く明瞭な集積層はないが、母材の風化によって生じた変質層がある。

- 分布国:世界各地

- 気候:広範

- バイオーム:広範

- 植生:多種多様

- 土質:土性(砂・シルト・粘土の割合)は母材によって差異があり様々です。

グライソル(gleysol)

- 定義:地下水の強い影響を受け土壌中の酸素が欠乏し、鉄やマンガンの還元で、青みがかった灰色のグライ層が形成されている。

- 分布国:世界各地

- バイオーム:湿地

- 植生:水分が多い環境に適応した湿性植物/抽水植物/浮葉植物/沈水植物/浮遊植物が見られる。

- 土質:表層は有機物に覆われ肥沃、基本的に粘土質ですが、砂質の場合もある。通気性が非常に悪い。

栗色土(Kastanozem・Chestnut soils)

- 定義:チェルノーゼムと似て腐植に富む土壌ですが、色が淡い茶色で肥沃さがやや劣ります。地表から100cm以内の範囲内にカルシウムの集積層が見られる。

- 分布国:ウクライナ・ロシア・中央アジア ・北アメリカ中西部・アルゼンチン

- 気候:ステップ気候

- バイオーム:乾燥性灌木地・ステップ

- 植生:イネ科やキク科等の丈の短い草本類や、樹高が低い潅木などが見られます。

- 土質:表層に厚い腐植層があり、団粒構造が発達し、通気性・排水性・保水性・保肥力が高い、非常に肥沃な土壌が形成されています。

黒ボク土(Andosols)

- 定義:火山噴出物を母材として生成され、アロフェンやイモゴライトといった粘土鉱物と集積された腐植が強く結びつき、黒色を呈す土壌です。

- 分布国:環太平洋火山帯に沿って分布し日本・インドネシア・フィリピン・ニュージーランド・北アメリカ・メキシコ・チリなどで見られる。

- 気候:熱帯・温帯・冷帯

- バイオーム:温帯広葉樹林・温帯針葉樹林・温帯草原

- 植生:場所によって多種多様で森林であれば落葉広葉樹林や針葉樹林が見られ、草原であればイネ科などの草本類が見られる。

- 成因:堆積した火山灰が湿潤な気候下で風化し、また植物の働きで有機物が供給されて、これらが微生物の働きで分解されて、黒色の土壌が形成されます。

- 土質:表層に厚い腐植層があり、団粒構造が発達し、通気性・排水性・保水性・保肥力が高い、非常に肥沃な土壌が形成されています。ただし、黒ボク土に含まれるアロフェンはリン酸と強く結合し、植物が吸収しにくい形に変えてしまうため、リン酸肥料の効果が出にくくなる傾向があります。

ジプシソル(Gypsisols)

- 定義:降水量の少ない乾燥した地域で見られ、降水により水に溶けていた石膏が地中に沈殿・蓄積した土壌です。

- 分布国:北アフリカ・中央アジア・中東・オーストラリア・北アメリカ南西部

- 気候:乾燥帯

- バイオーム:砂漠・乾燥性灌木地・ステップ

- 植生:乾燥に適応した乾性植物を中心に見られます。

- 土質:土性(砂・シルト・粘土の割合)は様々ですが、有機物が少なく痩せた土壌となります。また石膏が集積して固い層では、通気性・排水性が著しく悪くなっています。

スタグノソル(Stagnosol)

- 定義:下層に水を通しにくい層があるため、雨水が周期的に停滞して、停滞水により土壌中の酸素が欠乏し酸化還元反応が繰り返されて、灰白色に脱色された部分と鉄などが集積された赤褐色・黄褐色の斑紋が現れます。

- 分布国:ヨーロッパ・北アメリカ・アルゼンチン・オーストラリア など

- 気候:温帯・冷帯

- バイオーム:温帯広葉樹林・温帯針葉樹林・湿地

- 植生:温帯広葉樹林は落葉樹や常緑樹が見られ、湿地では湿性植物などがみられます。

- 土質:表層は腐植層が発達しているが、下層は粘土含有量が多く排水性が悪い。そのため、降水により周期的な過湿と乾燥を繰り返し土壌の構造は不安定になりやすく、土壌層に斑紋が現れる。

ソロネッツ(Solonetz)

- 定義:土壌表面から100cm以内にナトリウム集積層があり、特に粘土含有量が多い下層土では交換性ナトリウムが15%以上含まれます。

- 分布国:ウクライナ・ロシア・カザフスタン・カナダ・アメリカ・南アフリカ・オーストラリア

- バイオーム:砂漠・ステップ・乾燥性灌木地

- 植生:一般的な植物よりも耐塩性が高い塩生植物や、アルカリ性に強い植物が中心に見られます。

- 土質:表層は砂質の土壌で、下層は粘土質になり通気性・排水性が悪い。

ソロンチャク(Solonchak)

- 定義:一般的に地表から深さ30cm以内に高濃度の可溶性塩類が蓄積している。

- 分布国:中東・中央アジア・オーストラリア・北アメリカ・アフリカ

- 気候:乾燥帯

- バイオーム:砂漠・乾燥性灌木地・ステップ

- 植生:一般的な植物よりも耐塩性が高い塩生植物を中心に自生しています。

- 成因:水の蒸発により、下層の塩分が引き上げられ、表面に塩類が堆積する。

- 土質:土壌の物理性は様々です。特にナトリウムの蓄積に高い場合は、土壌の状態は悪化し通気性・排水性が悪くなる。また基本的に土壌は痩せていて肥沃さは低く、PHは高く中性~強アルカリ性を示します。

チェルノーゼム(Chernozem)

- 定義:草本が何年も蓄積し分解されることで腐植層が厚くなり、腐植層は黒色を呈し、リンやアンモニアの含有量が多い。

- 分布国:ウクライナ・ロシア南部・ハンガリー・ルーマニア・カザフスタン・アメリカ中西部

- 気候:ステップ気候

- バイオーム:ステップ・温帯草原

- 植生:イネ科やキク科等の丈の短い草本類や、樹高が低い潅木などが見られます。

- 土質:表層に厚い腐植層があり、団粒構造が発達し、通気性・排水性・保水性・保肥力が高い、非常に肥沃な土壌が形成されています。

デュリソル(Durisol)

- 定義:乾燥した環境下で、シリカが溶脱し、下層で集積して、土壌から100cm以内に、シリカが固結したデュリック層(duric horizon)をもつ土壌です。

- 分布国:オーストラリア・アフリカ・アメリカ

- 気候:乾燥帯

- バイオーム:乾燥性灌木地

- 植生:乾性植物

- 土質:表層は母材により砂質から粘土質まであり通気性・排水性・保水性は様々ですが、下層のシリカが固結した層では排水性が悪くなっています。PHはアルカリ性を示し、栄養の乏しい痩せた土壌です。

ニチソル(Nitisol)

- 定義:粘土含有量が30%以上あり、地表から最大150cmまで広がります。塊状の団粒構造が発達しており、栄養分が比較的豊富です。また高い水分量で鉄が酸化し、土の色は酸化鉄で赤褐色を呈する。

- 分布国:アフリカ・東南アジア・インド・南アメリカ

- 気候:熱帯

- バイオーム:サバンナ・モンスーン林・熱帯雨林

- 植生:比較的に雨季が長い熱帯モンスーン林では落葉樹林や常緑樹と落葉樹が見られる森林が形成される。サバンナでは疎林が見られイネ科などの乾燥に強い草本類が見られる。

- 土質:土質は粘土質ですが、団粒構造が発達しているため、通気性・排水性・保水性・保肥力が高い、また栄養が比較的豊富に含まれており肥沃な土壌が形成されています。

バーティソル(Vertisols)

- 定義:膨張性粘土を多く含むため、雨季の過湿で土壌は膨張し、乾季に入ると乾燥して土壌が収縮し、大きなひび割れを発生させます。

- 分布国:オーストラリア東部・インド・アフリカ・南アメリカ(パラナ川下流)・北アメリカ(テキサス州)・メキシコ

- バイオーム:ステップ・サバンナ・亜熱帯乾燥林

- 植生:イネ科やキク科等の丈の短い草本類や、樹高が低い潅木などが見られます。

- 土質:粘土の含有量が多く保水性が高い。この粘土は膨張性粘土のため、水分量の変化で収縮と膨張を繰り返し、土壌が不安定な挙動をする。

ヒストソル(Histosol)

- 定義:地表から40cm以内の領域から始まる、厚さ40cm以上の有機物の層が存在する土壌になり、有機物が主成分となります。

- 分布国:日本(北海道)・カナダ・ロシア・北欧諸国・北アメリカ ・東南アジア

- バイオーム:湿地

- 植生:スゲ・ヨシ・水苔類などの湿地性植物が主体です。

- 成因:冷涼で湿潤な気候の湿地などで、水分過剰になり酸素が不足する環境下で形成されます。

- 土質:有機物が豊富に蓄積し、泥炭の含有量が高い。通気性は悪く、保水性と保肥力は高い。強酸性を示し、植物が必要とする栄養素は少ない。

フェオゼム(Phaeozem)

- 定義:チェルノーゼムと似て腐植に富み黒色をした土壌ですが、より湿潤な地域で形成されるため、石灰が溶脱し地表から100cmの範囲内にカルシウムの集積層がありません。

- 分布国:ウクライナ・ロシア・北アメリカ・モンゴル・中国・南アメリカ

- 気候:ステップ気候・温暖湿潤気候・亜寒帯湿潤気候

- バイオーム:ステップ・サバンナ

- 植生:イネ科やキク科等の丈の短い草本類や、樹高が低い潅木などが見られます。

- 土質:表層に厚い腐植層があり、団粒構造が発達し、通気性・排水性・保水性・保肥力が高い、肥沃な土壌が形成されています。

フェラルソル・ラトソル(Ferralsols・Oxisol)

- 定義:熱帯雨林の気候下での長年の風化と溶脱作用によって酸化鉄やアルミニウムが集積し土の色が赤褐色をしています。また高温による有機物の分解の早さや、降水量の多さから、腐植層は浅く、保肥力も低く、肥沃さがほぼない。

- 分布国:東南アジア・ブラジル・アフリカ

- 気候:熱帯

- バイオーム:亜熱帯湿林・サバンナ・モンスーン林・熱帯雨林

- 植生:比較的に雨季が長い熱帯モンスーン林では落葉樹林や常緑樹と落葉樹が見られる森林が形成される。サバンナでは疎林が見られイネ科などの乾燥に強い草本類が見られる。

- 土質:粘土質ですが、団粒を作り通気性・排水性は良い。土壌中の栄養分は少なく痩せた土壌です。

プサメント(Psamment)

- 定義:砂の堆積物からなり、層位の発達がほとんどない、または弱い層位がある。

- 分布国:世界各地

- 気候:様々な気候で見られますが乾燥帯でよく見られる。

- バイオーム:広範で見られるが砂漠やステップ等でよく観られる。

- 植生:環境により多種多様です。

- 土質:砂質なため通気性・排水性に優れており、栄養の乏しい痩せた土壌になる。

プラノゾル(Planosol)

- 定義:表層は粘土が洗い流されるため砂質で、その下に粘土が集積した硬くなった集積層がある。雨季になると水が溜まりやすく、乾燥すると地面がひび割れやすい。

- 分布国:東南アジア・オーストラリア・アフリカ・南アメリカ・北アメリカ

- 気候:熱帯・温帯

- バイオーム:サバンナ・ステップ

- 植生:イネ科やキク科等の丈の短い草本類や、樹高が低い潅木などが見られます。

- 土質:表層は砂質で、栄養が乏しく、下層は粘土質で水捌けが悪い。そのため、雨季に水が溜まりやすい。

プリントソル(Plinthosol)

- 定義:地表から50cm以内、またはアルビック層か停滞層がある場合は100cm以内にプリンサイト(Plinthite)またはペトロプリンサイト(petroplinthite)かピソライト(pisoliths)の層がある。これらが地下水位の変動で湿潤と乾燥を繰り返し、土壌中の鉄分が酸化・還元を繰り返して、赤色や黄色の斑点模様をした硬い層を形成します。

- 分布国:東南アジア・インド・オーストラリア北部・アフリカ・南アメリカ

- 気候:サバナ気候・熱帯モンスーン気候

- バイオーム:モンスーン林・サバンナ・亜熱帯乾燥林

- 植生:比較的に雨季が長い熱帯モンスーン林では落葉樹林や常緑樹と落葉樹が見られる森林が形成される。サバンナでは疎林が見られイネ科などの乾燥に強い草本類が見られる。

- 土質:表層は砂質で通気性・ 排水性が高く、栄養が乏しく痩せていて、PHは酸性を示します。ただし下層にPlinthic horizonやPetroplinthic horizonが形成されていると、そこで水が溜まる。

フルヴィソル(fluvisol)

- 定義:沖積堆積物から形成されており、層位の発達が未熟です。土壌の表層50cm以内に有機物を含む層状の堆積物が見られます。

- 分布国:世界各地の海岸沿いや湿地に見られます。

- 気候:広範

- バイオーム:河川の氾濫原、デルタ地帯、湖沼の周辺、海岸低地など、定期的に新しい堆積物が供給される場所

- 植生:湿性植物など

- 土質:堆積物の種類により土性(砂・シルト・粘土の割合)は様々ですが、一般的には粘土・シルトの割合が高い傾向があり、肥沃です。

ポドゾル(Podzol)

- 定義:針葉樹の枝葉が表層に堆積し、そこで形成される強い酸性の腐植が、土壌に含まれる鉄やアルミニウムを溶かして下層に移動させます。その結果として、鉄やアルミニウムが失われた上層部に灰白色の層を形成し、その直下にこれらが集積した赤褐色の集積層を形成する。

- 分布国:ロシア(シベリア地方のタイガ)・ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・北アメリカ・カナダ・日本(中部以北の山岳地帯)

- 気候:亜寒帯

- バイオーム:タイガ ・温帯針葉樹林・高山ツンドラ

- 植生:松・杉・トウヒ等の針葉樹が森林の大部分を占めており、林床は植物が比較的少なく、シダ類が自生します。

- 土質:表層には針葉樹の枝葉が堆積した層が見られる。基本的に砂質で、植物が利用できる栄養分は乏しく、PHは酸性を示します。

リキシソル(Lixisols)

- 定義:下層に粘土が集積し、この集積層の粘土は陽イオン交換容量が低く、塩基飽和度50%以上ある。

- 分布国:東南アジア・南アメリカ・アフリカ・オーストラリア

- 気候:サバナ気候・熱帯モンスーン気候

- バイオーム:熱帯モンスーン林・サバナ

- 植生:乾燥に適応した乾性植物を中心に自生しています。例えば、草本類ではイネ科などが生えます。

- 土質:土壌の表層は粘土が溶脱し、砂が残るため通気性・排水性が高く、また有機物が少なく痩せた土壌となります。一方で、下層は粘土が集積した層があるため、水捌けが悪くなっています。

ルビソル(Luvisols)

- 定義:下層に粘土が集積し、この集積層の粘土は陽イオン交換容量が高く、塩基飽和度50%以上ある。そのため、肥沃度が高い傾向がある。

- 分布国:ヨーロッパ・ロシア・北アメリカ・南アメリカ

- 気候:西岸海洋性気候・冷帯湿潤気候

- バイオーム:温帯広葉樹林・温帯草原

- 植生:落葉広葉樹や多様な草本類が見られる。

- 土質:表層に腐植層があり、団粒構造を形成し、通気性・排水性・保水性・保肥力が高い、一方で、下層は粘土が集積した層があるため、水捌けが悪くなっています。

レゴソル(Regosol)

- 定義:母材が砂または非固結岩屑土からなり、風化が弱く層位の発達がほとんど見られない。

- 分布国:世界各地

- 気候:広範

- バイオーム:様々なバイオームで見られる

- 土質:基本的に砂礫質で通気性・排水性が高く、保水性・保肥力が低い。

レティソル(Retisol)

- 定義:粘土が下層へと移動する過程で見られる白色と淡い褐色の斑模様が特徴です。A層は鉱物表土で有機物の堆積は少ない、E層は粘土が失われた溶脱層があり、Bt/E層は溶脱層と集積層が斑模様を形成し、Bt層では粘土含有量の多い集積層が見られ、C層は風化してない母材となる。

- 分布国:ヨーロッパ・アメリカ合衆国・ロシア

- 気候:亜寒帯

- バイオーム:タイガ

- 植生:針葉樹など

- 土質:表層は有機物が少なく、粘土も溶脱しているため砂質です。その下に粘土が集積した層があり、水捌けが悪くなっています。

レプトソル(Leptosol)

- 定義:連続した岩石の上にある非常に浅い土壌の層で、この層は深さ25cm以内になる。

- 分布国:世界各地の山岳地帯やカルスト地形、丘陵地などで見られます。

- バイオーム:高山ツンドラ/地中海植生/砂漠

- 植生:乾燥などの過酷な環境に耐えられる植物が中心となり自生しています。例えば、乾燥に強い草本類や潅木類、また地衣類、コケ類などが挙げられます。

- 土質:砂礫質で通気性・排水性に優れている。基本的に有機物の堆積が少なく、腐植層もほとんどなく、保水能力も低い。