オダマキは属の中に約130種があり、園芸でも様々な種と品種が親しまれています。このページでは9の原種と、いくつかの園芸品種等を紹介しています。

上記の他にも、このページでは育て方や購入する際のリンクも用意しています。よければ、そちらもご活用ください。

■目次

■オダマキの簡易比較

学名:Aquilegia vulgaris

生活形:多年草

草丈:約50~100cm

開花:5月~7月

花色:紫色・赤色・桃色・白色・黒色

葉色:緑色・黄色

草姿:ロゼット型

備考:他のオダマキ属の種と比べて園芸品種が豊富にあり、花のサイズ・形・色が非常に多様です。花の形は一重咲きの他、薔薇のように八重咲きに咲くものや、フリルドレスのように咲くオシャレな見た目をしてるものがある。

学名:Aquilegia coerulea

生活形:多年草

草丈:約15~80cm

開花:5月~7月

花色:青色・赤色・桃色・黄色・白色

葉色:緑色

草姿:ロゼット型

備考:一般的なオダマキ属の種と比べて花のサイズが約5~15cmと非常に大きく強い存在感がある。空や湖面を見てるような、色鮮やかな青色の花が魅力的です。

学名:Aquilegia viridiflora

生活形:多年草

草丈:約15~50cm

開花:5月~7月

花色:灰緑色・淡褐色・紫色・暗紫色

葉色:緑色

草姿:ロゼット型

備考:花は2cm程度と小ぶりで、チョコレート色の可愛らしい花を咲かせる。

学名:Aquilegia canadensis

生活形:多年草

草丈:約15~90cm

開花:5月~7月

花色:赤色・桃色・黄色・白色

葉色:緑色

草姿:ロゼット型

備考:花を構成して距が真っ直ぐ長く伸びる。花色が赤色と黄色の複色で、花の見た目がランタンを想像させる。

学名:Aquilegia buergeriana

生活形:多年草

草丈:約30~70cm

開花:6月~8月

花色:黄色・赤紫色

葉色:緑色

草姿:ロゼット型

備考:日本の山地に自生するオダマキ属の種で、オダマキ属独特な花形と、赤紫色と黄色の花色のコントラストが魅力的な植物です。

学名:Aquilegia flabellata var. pumila

生活形:多年草

草丈:約15~30cm

開花:6月~8月

花色:青色・紫色・桃色・白色

葉色:緑色

草姿:ロゼット型

備考:草丈が低く(約15~30cm)て、複葉に分裂した葉が地表を覆うように広がる。また草丈が低い一方で、直径3~4cmの大きな花を咲かせるため、強い対比がうまれます。

学名:Aquilegia chrysantha

生活形:多年草

草丈:約15~90cm

開花:5月~7月

花色:黄色・クリーム色

葉色:緑色

草姿:ロゼット型

備考:花を構成する距が糸状に細長く伸びるため繊細で優美な花姿をしており、鮮やかな黄色の花色が明るく元気な印象を感じさせる。

学名:Aquilegia skinneri

生活形:多年草

草丈:約5月~7月

開花:50~100cm

花色:赤色・黄色

葉色:緑色

草姿:ロゼット型

備考:花を構成する距が後方に細長く伸びるため繊細で優美な花姿をしており、鮮やかな赤色と黄色の複色な花色が強いコントラストをうみだします。

■オダマキの主な種と園芸品種の紹介

●主な原種

セイヨウオダマキ

セイヨウオダマキとは!?

セイヨウオダマキの学名は Aquilegia vulgaris で、別名では「オダマキ・ブルガリス」「ヨーロピアンコロンバイン(European columbine)」「コモン コロンバイン(common columbine)」等とも呼ばれるキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。

セイヨウオダマキの原産地はヨーロッパにあり、自生地は草原や森林の中等にあります。

セイヨウオダマキの特徴

- セイヨウオダマキの魅力:この植物は、他のオダマキ属の種と比べて園芸品種が豊富にあり、花の形と色が非常に多様です。花の形は一重咲きから八重咲き、花の向きは可憐に下向きに咲くものから、華やかに上向きに咲くものがあり、花の色も多彩です。そのため、園芸ではこの花を鑑賞したり、収穫して切り花として利用したりする目的で栽培されています。また開花期以外も特徴的な切れ込みの入る葉が地面を覆うため、これを鑑賞したり、地被植物として楽しむ目的で栽培することができます。この植物は多年草(宿根草)であり、適切な場所で管理すると毎年花を咲かせます。

- 草姿:生育型はロゼット型で、台木のような短い根茎から根生葉が放射状に広がり地表を覆います。開花期には、基部から花茎を垂直に伸ばします。この花茎には普通葉は無いか殆ど付かず、花芽を保護するための苞をもちます。

- 葉の特徴:葉序は根生葉または互生葉序、葉は基部からロゼットを形成して地表を覆うようにひろがります。そのため、地被植物として利用されることも多いです。葉の概形は2回三出複葉になり、小葉は倒卵形・菱形となります。そのため、レースの中に入る模様を見てるようなお洒落な外観をしています。

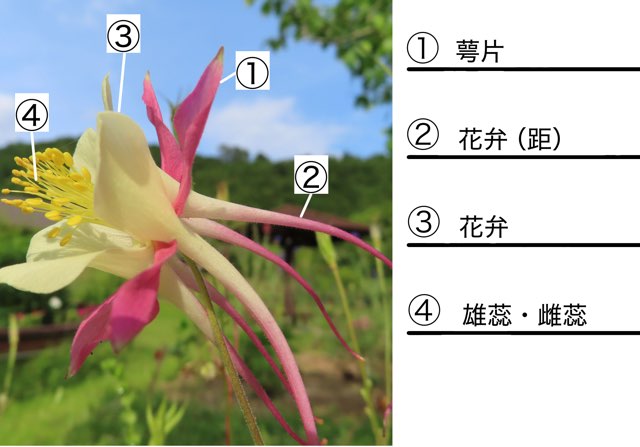

- 花の特徴:花序は集散花序であり、中央の頂花が開花した後、側枝が伸びて、上から下(中心から外側)へと順次開花を繰り返します。花のサイズは約3~8cm、花の形は非常に多様であり、一重咲きから八重咲き、また花弁の形や付き方により、ドレスのような見た目のものから薔薇の花のようなものまで様々な形態が見られます。ただし、一般的には花弁のように外側で広がる5枚の萼片と、その内側の花中央で筒を形成しながら後方に距が伸びる5枚の花弁があり、オダマキ特有の独特な花姿が見られます。オダマキは一般的に花が下向きに開花しますが、セイヨウオダマキは上向きや横向きに咲く品種もあります。花の色も非常に多様であり、青色・紫色・赤色・桃色・白色・黒色や複色があります。そのため、自身の好みの色を見つけることが出来るでしょう。

- フローラプレノ・グループ(Flore Pleno group):花の形は八重咲き、花弁は細長く弁先が丸みを帯びます。

- ステラ・グループ(Stellata group):花の形は八重咲き、花弁は細長く弁先に丸みがあります。

- ベラネアナ・グループ(Veraeneana group):葉の中に大理石を思わせる斑が入る。

- フラワーアレンジメント:セイヨウオダマキは独特な花形と、うつむき加減に咲く楚々とした可憐な花姿が魅力の植物です。その可憐な花は、フラワーアレンジメントの中でも重宝されており、特に切り花でよく利用されます。ただし、日持ちはそれほど長くありません。管理の仕方でも左右されますが花瓶の中で3~5日程度で装飾性が失われます。

- カラーリーフ:葉の色は一般的に緑色の単色ですが、品種(レクチャムゴールド 等)を選べばイエローリーフやの黄色の斑入りもあります。そのため、品種を選べば開花期以外もカラーリーフとして楽しめます。

- 地被植物:セイヨウオダマキはロゼット状に葉を広げて地表面を上手く覆うため、地被植物(グランドカバー)として利用できます。特に、その繊細で優雅な印象を与える葉は、イングリッシュガーデンや自然な雰囲気の庭によく馴染み、上品さを演出するのに一役買うでしょう。ただし株は横への広がりがほとんどないため、広範囲の地面を覆いたい場合は、株を複数用意する必要があり、また冬の期間は地上部が枯れて休眠してしまい、夏場は暑さや強い日差しで枯れ込む事もあるため管理に注意が必要になるでしょう。

- 花壇の縁取り:草丈は開花期以外はそれほど高くならず、葉がロゼット状に広がり地表を放射状に覆うため、花壇の縁に株を並べるとお洒落な縁どりとして楽しめます。特に半日影や明るい日陰などを覆うのに役立つでしょう。

- 苗の増殖:種子から簡単に苗を増やせるため、広い面積の花壇や庭を埋めるのに役立ちます。

セイヨウオダマキの園芸品種の紹介

ウィンキー ダブル・シリーズ

学名:Aquilegia vulgaris ‘winky double’

花弁の色:青紫色・赤色・桃色・白色

萼片の色:青紫色・赤色

葉の色:緑色

草丈:約20~30cm

備考:花の咲き方はフローラプレノ・グループ(Flore Pleno group)になり、八重咲きで弁先に丸みがある。そのため、可愛らしさがあります。また花は上向きに開花するため、花の顔を鑑賞しやすく華やかな花姿が楽しめます。花の色は品種により差異がありますが、弁先に白色の覆輪がはいります。

ウィンキー ダブル・シリーズの品種

- レッド&ホワイト:花弁の色は赤色と白色で、弁先に白色の覆輪がはいります。そのため、派手さと上品さを兼ね備えるエレガントな雰囲気を感じさせる品種です。

- ダークブルー&ホワイト:花弁の色は青紫色と白色で、弁先に白色の覆輪がはいります。そのため、落ち着いた雰囲気があるエレガントなお庭によくあいます。

- ローズ&ホワイト:花弁の色は桃色と白色で、弁先に白色の覆輪がはいります。そのため、フワフワとした可愛らしさがあり、メルヘンチックな雰囲気を感じさせる品種です。

バロウ・シリーズ

学名:Aquilegia vulgaris ‘barlow’

花弁の色:赤色・桃色・青紫色・白色・黒色

萼片の色:赤色・桃色・青紫色・白色・黒色

葉の色:緑色

草丈:約60~80cm

備考:花の咲き方はステラ・グループ(Stellata group)になり、八重咲きで弁先に尖り、シャープでカッコイイ見た目をしている所が特徴です。また花弁は比較的に規則正しく並ぶため、洗練された雰囲気がある所も魅力です。花の色は品種により多様で赤色・桃色・青紫色・白色・黒色の範囲で変化します。そのため、自身の好みの色を見つける事が出来るでしょう。

バロウ・シリーズの品種

- ノラバロウ(Aquilegia vulgaris ‘nora barlow’):花の色は赤ピンク色と白色の複色で、弁先に白色の斑がはいります。そのため、可愛らしさの中に華やかさも感じさせる品種です。

- ローズバロウ(Aquilegia vulgaris ‘rose barlow’):花の色は柔らかな桃色をしており、可愛らしさを感じさせる品種です。

- ブルーバロウ(Aquilegia vulgaris ‘blue barlow’):花の色は濃い青紫色をしており、深い闇を見ているようなミステリアスな雰囲気を感じさせたり、格式高い雰囲気を感じさせる品種です。

- ボルドーバロウ (Aquilegia vulgaris ‘Bordeaux Barlow’):花の色は明度の低い赤黒色をしていて、重厚感と華やかさを兼ね備える品種です。そのため、高級感を感じさせるようなラグジュアリーなお庭や、エレガントな雰囲気があるお庭によく合う品種です。

- ブラックバロウ(Aquilegia vulgaris ‘black barlow’):花の色は黒色をしており、重厚的でシックな雰囲気を感じさせる品種です。そのため、モダンな雰囲気があるお庭などによくあいます。

- ホワイトバロウ(Aquilegia vulgaris ‘white barlow’):花の色は白色をしており、清楚さや神聖さを感じさせる品種です。

クレメンタイン・シリーズ

学名:Aquilegia vulgaris ‘clementine’

花弁の色:赤色・桃色・サーモン色・青紫色・白色

萼片の色:赤色・桃色・サーモン色・青紫色・白色

葉の色:緑色

草丈:約60~80cm

備考:花の咲き方はステラ・グループ(Stellata group)になり、八重咲きで弁先に尖り、距の無い花を咲かせます。花の色は品種により多様で赤色・桃色・サーモン色・青紫色・白色の範囲で変化します。そのため、自身の好みの色を見つける事が出来るでしょう。

クレメンタイン・シリーズの品種

- サーモンローズ(Aquilegia vulgaris ‘clementine salmon rose’):花の色はサーモンピンク色で、柔らかな色合いをしています。そのため、可愛い雰囲気のお庭などによく合うでしょう。

- レッド(Aquilegia vulgaris ‘clementine red’):花の色は赤色から赤ピンク色をしており、派手で華やかな雰囲気を感じさせる品種です。

- ブルー(Aquilegia vulgaris ‘clementine blue’):花の色は濃い青紫色で、落ち着いた雰囲気を感じさせる品種です。

- ローズ(Aquilegia vulgaris ‘clementine rose’):花の色は淡い桃色をしており、女性的な可愛らしさを感じさせる品種です。

ルビーポート

学名:Aquilegia vulgaris ‘ruby port’

花弁の色:濃い赤色

萼片の色:濃い赤色

葉の色:緑色

草丈:約60~80cm

備考:花の咲き方はステラ・グループ(Stellata group)になり、八重咲きで弁先に尖り、シャープでカッコイイ見た目をしている。花の色は赤ワインや口紅を思わせるような濃い赤色をしてるため、高級感を感じさせるようなラグジュアリーなお庭によくあいます。

ピンクペンチコート

学名:Aquilegia vulgaris ‘pink petticoat’

花弁の色:桃色・白色

萼片の色:桃色

葉の色:緑色

草丈:約70cm

備考:花の咲き方は八重咲きで、花弁が細長く、弁先が円形でフリル状に波打っています。そのため、フリルドレスを見てるような可愛らしい雰囲気を添える品種です。また花の色も薄い桃色と白色で、優しい雰囲気があるため、可愛いをテーマにするお庭やメルヘンチックな雰囲気を感じさせるお庭によく合うでしょう。

ブラックベリー

学名:Aquilegia vulgaris ‘blackberry’

花弁の色:黒色(暗紫色)・白色

萼片の色:黒色(暗紫色)

葉の色:緑色

草丈:約40~60cm

備考:花の咲き方は八重咲きで、花弁が細長く、弁先が円形でフリル状に波打っています。そのため、フリルドレスを見てるような可愛らしい雰囲気を添える品種です。一方で、花の色は黒色(暗紫色)と白色の複色で、シックな雰囲気があるため、エレガントな雰囲気を添える品種となります。

ウィリアムギネス

学名:Aquilegia vulgaris ‘william guinness’

花弁の色:黒色(暗紫色)・白色

萼片の色:黒色(暗紫色)

葉の色:緑色

草丈:約60~80cm

備考:花の形は一重咲き、花の色は黒色と白色の対比が美しい品種となります。そのため、モダンでシックな雰囲気があるお庭などによく合う品種です。

グリーンアップル

学名:Aquilegia vulgaris ‘green apples’

花弁の色:白色

萼片の色:黄緑色

葉の色:緑色

草丈:約60~80cm

備考:花の咲き方はステラ・グループ(Stellata group)になり、八重咲きで弁先に尖ります。花は蕾の時期はグリーンアップルのような外観をしており、開花すると白色の花弁が開きます。

マッカナジャイアント

学名:Aquilegia vulgaris cv.

花弁の色:赤色・紫色・橙色・黄色・白色

萼片の色:赤色・紫色・橙色・黄色・白色

葉の色:緑色

草丈:約60~80cm

備考:花のサイズが7~8cmと大きく、強い存在感のある花が楽しめます。タネから育てられるため株を増やして広範囲を覆いやすい。

レクレチャムゴールド

学名:Aquilegia vulgaris ‘Leprechaun Gold’

花弁の色:濃い青紫色

萼片の色:濃い青紫色

葉の色:緑色・黄色

草丈:約40~60cm

備考:葉の色の緑色と黄色の複色で、葉の中に飛沫のような黄色の散斑が入ります。そのため、明るい印象を感じさせるカラーリーフとして楽しめます。花の色は濃い青紫色をしており、深い闇を見てるようなミステリアスな雰囲気を感じさせます。

ブルースター

学名:Aquilegia vulgaris ‘blue star’

花弁の色:薄い青色・白色

萼片の色:薄い青色

葉の色:緑色

草丈:約60~80cm

備考:花の形は一重咲き、花の色は青色と白色の複色になり、青空を見ているようなさわやかさを感じさせる品種です。

サンシャイン

学名:Aquilegia ‘sunshine’

花弁の色:黄色

萼片の色:薄い黄色

葉の色:緑色

草丈:約40~60cm

備考:花の形は八重咲き、外側で広がる薄い黄色の萼片の中心部で、丸みのある小さな黄色の花弁が重なり可愛らしさと華やかさを感じさせる花姿を作ります。

オダマキ・カエルレア

オダマキ・カエルレアとは!

オダマキ・カエルレアの学名は Aquilegia coerulea で、別名では「アクレギア・カエルレア」「コロラド ブルー コロンバイン(Colorado blue columbine)」「ロッキーマウンテン・コロンバイン(Rocky Mountain columbine)」「ブルーコロンバイン(blue columbine)」等とも呼ばれるキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。

オダマキ・カエルレアの原産地はアメリカ合衆国(アリゾナ州・コロラド州・アイダホ州・モンタナ州・ネバダ州・ニューメキシコ州・ユタ州・ワイオミング州)にあり、自生地は山岳の草原や牧草地、針葉樹林の開けた場所等にあります。

オダマキ・カエルレアの特徴

- オダマキ・カエルレアの魅力:この植物は、一般的なオダマキ属の種と比べて花のサイズが約5~15cmと大きく強い存在感があり、また色鮮やかな青色の花色や、さらに品種によっては黄色や桃色や白色の花色が楽しめる点が魅力です。そのため、園芸ではこの花を鑑賞したり、収穫して切り花として利用したりする目的で栽培されています。また開花期以外も特徴的な切れ込みの入る葉が地面を覆うため、これを鑑賞したり、地被植物として楽しむ目的で栽培することができます。この植物は多年草(宿根草)であり、耐寒性が非常に強く、夏の高温多湿や強い日差しを避けた適切な場所で管理すると毎年花を咲かせます。こぼれ種でも増えるため、適切な管理を続けると群生を作ることもあるでしょう。

- 草姿:生育型はロゼット型で、台木のような短い根茎から根生葉が放射状に広がり地表を覆います。開花期には、基部から花茎を垂直に伸ばします。この花茎には普通葉は無いか殆ど付かず、花芽を保護するための苞をもちます。

- 葉の特徴:葉序は根生葉または互生葉序、葉は基部からロゼットを形成して地表を覆うようにひろがります。そのため、地被植物として利用されることも多いです。葉の概形は2回三出複葉になり、小葉は広倒卵形・倒卵形・菱形となります。そのため、レースの中に入る模様を見てるようなお洒落な外観をしています。

- 花の特徴:花序は集散花序であり、中央の頂花が開花した後、側枝が伸びて、上から下(中心から外側)へと順次開花を繰り返します。花はサイズが約5~15cmになり、花弁のように外側で広がる5枚の萼片と、その内側の花中央で筒を形成しながら後方に距が伸びる5枚の花弁があり、オダマキ特有の独特な花姿が見られます。花の色は一般的に青色と白色の複色ですが、品種によっては赤色・桃色・黄色もあります。そのため、好みの色の品種を選ぶことも可能です。

- フラワーアレンジメント:オダマキ・カエルレアは独特な花形と、強い存在感がある大きな花姿が魅力の植物です。そのため、フラワーアレンジメントの中でも重宝されており、特に切り花でよく利用されます。ただし、日持ちはそれほど長くありません。管理の仕方でも左右されますが花瓶の中で3~5日程度で装飾性が失われます。

- 地被植物:オダマキ・カエルレアはロゼット状に葉を広げて地表面を上手く覆うため、地被植物(グランドカバー)として利用できます。特に、その繊細で優雅な印象を与える葉は、自然な雰囲気の庭によく馴染み、上品さを演出するのに一役買うでしょう。ただし株は横への広がりがほとんどないため、広範囲の地面を覆いたい場合は、株を複数用意する必要があり、また冬の期間は地上部が枯れて休眠してしまい、夏場は暑さや強い日差しで枯れ込む事もあるため管理に注意が必要になるでしょう。

- 花壇の縁取り:草丈は開花期以外はそれほど高くならず、葉がロゼット状に広がり地表を放射状に覆うため、花壇の縁に株を並べるとお洒落な縁どりとして楽しめます。特に半日影や明るい日陰などを覆うのに役立つでしょう。

- 苗の増殖:種子から簡単に苗を増やせるため、広い面積の花壇や庭を埋めるのに役立ちます。

オダマキ・カエルレアの園芸品種の紹介

オリガミ・シリーズ

学名:Aquilegia coerulea ‘kirigami’

花弁の色:青色・赤色・桃色・黄色・白色

萼片の色:青色・赤色・桃色・黄色・白色

葉の色:緑色

草丈:約40~60cm

備考:種まき後、一年目から花を咲かせる性質がある。花は上向きに開花するため、花の顔を楽しめる点も魅力です。花の色は品種により多様で青色・赤色・桃色・黄色・白色の範囲で変化します。そのため、自身の好みの色を見つける事が出来るでしょう。

クリムゾンスター

学名:Aquilegia coerulea ‘crimson star’

花弁の色:赤色・白色

萼片の色:赤色

葉の色:緑色

草丈:約60~75cm

備考:著しく長い距と色鮮やかな赤色の花色が目を引く品種です。赤色と白色の2色の組み合わせはお祭りや紅白などに利用されており、派手で目立つため、カラフルでポップな雰囲気のお庭などによく合うでしょう。

オダマキ・ヴィリディフローラ

オダマキ・ヴィリディフローラとは!

オダマキ・ヴィリディフローラの学名は Aquilegia viridiflora で、別名では「クロバナオダマキ」「アクレギア・ヴィリディフローラ」等とも呼ばれるキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。

オダマキ・ヴィリディフローラの原産地はモンゴルと中国にあり、自生地は森林や草原、湿地などにあります。

オダマキ・ヴィリディフローラの特徴

- オダマキ・ヴィリディフローラの魅力:この植物は、チョコレートを想像させるような落ち着いた花色と、花のサイズが約2cmと小ぶりな所と、桜の花弁のような丸みのある可愛らしい萼片にあり、また他のオダマキと同様に後方に伸びる距が優美な雰囲気を醸し出す魅力的な植物です。そのため園芸においても、この花を鑑賞する目的で栽培されています。また開花期以外も特徴的な切れ込みの入る葉が地面を覆うため、これを鑑賞したり、地被植物として楽しむ目的で栽培することができます。この植物は多年草(宿根草)であり、耐寒性が非常に強く、夏の高温多湿や強い日差しを避けた適切な場所で管理すると毎年花を咲かせます。こぼれ種でも増えるため、適切な管理を続けると群生を作ることもあるでしょう。

- 草姿:生育型はロゼット型で、根茎から根生葉が放射状に広がり地表を覆います。開花期には、基部から花茎を垂直に伸ばします。この花茎には普通葉は無いか殆ど付かず、花芽を保護するための苞をもちます。

- 葉の特徴:葉序は根生葉または互生葉序、葉は基部からロゼットを形成して地表を覆うようにひろがります。そのため、地被植物として利用されることも多いです。葉の概形は2回三出複葉になり、小葉は広倒卵形・倒卵形・菱形となります。そのため、レースの中に入る模様を見てるようなお洒落な外観をしています。

- 花の特徴:花序は集散花序であり、中央の頂花が開花した後、側枝が伸びて、上から下(中心から外側)へと順次開花を繰り返します。花は下向きに開花して、花のサイズは約1.5~2cmになり、外側で花弁のように広がる5枚の楕円形の萼片と、その内側の花中央で筒を形成しながら後方に距が伸びる5枚の花弁があり、オダマキ特有の独特な花姿が見られます。花の色は萼片が灰緑色、花弁が淡褐色・紫色・暗紫色で、落ち着いた雰囲気を醸し出します。そのため、アンティークな雰囲気のあるお庭などによくあうでしょう。

- 地被植物:オダマキ・ヴィリディフローラはロゼット状に葉を広げて地表面を上手く覆うため、地被植物(グランドカバー)として利用できます。特に、その繊細で優雅な印象を与える葉は、自然な雰囲気の庭によく馴染み、上品さを演出するのに一役買うでしょう。ただし株は横への広がりがほとんどないため、広範囲の地面を覆いたい場合は、株を複数用意する必要があり、また冬の期間は地上部が枯れて休眠してしまい、夏場は暑さや強い日差しで枯れ込む事もあるため管理に注意が必要になるでしょう。

- 花壇の縁取り:草丈は開花期以外はそれほど高くならず、葉がロゼット状に広がり地表を放射状に覆うため、花壇の縁に株を並べるとお洒落な縁どりとして楽しめます。特に半日影や明るい日陰などを覆うのに役立つでしょう。

- 苗の増殖:種子から簡単に苗を増やせるため、広い面積の花壇や庭を埋めるのに役立ちます。

オダマキ・ヴィリディフローラの園芸品種の紹介

オダマキ・カナディンシス

オダマキ・カナディンシスとは!

オダマキ・カナディンシスの学名は Aquilegia canadensis で、別名では「カナダ コロンバイン(Canada columbine)」「イースターンレッドコロンバイン(eastern red columbine)」「wild columbine(ワイルドコロンバイン)」等とも呼ばれるキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。

オダマキ・カナディンシスの原産地はカナダとアメリカ合衆国にあり、自生地は湿潤な草原や河岸、森林の開けた場所、林縁等にあります。

オダマキ・カナディンシスの特徴

- オダマキ・カナディンシスの魅力:この植物は、萼片よりも花弁の距が著しく長く伸びており、上に向かって突き出る個性的な花姿をしており、また同時に赤色と黄色の花色をしてる事から、花の見た目がランタンを想像させる魅力的な植物です。そのため園芸においても、この花を鑑賞する目的や、花を収穫して切り花として利用したりする目的で栽培されています。また開花期以外も特徴的な切れ込みの入る葉が地面を覆うため、これを鑑賞したり、地被植物として楽しむ目的で栽培することができます。この植物は多年草(宿根草)であり、耐寒性が非常に強く、夏の高温多湿や強い日差しを避けた適切な場所で管理すると毎年花を咲かせます。こぼれ種でも増えるため、適切な管理を続けると群生を作ることもあるでしょう。草姿:生育型はロゼット型で、台木のような短い根茎から根生葉が放射状に広がり地表を覆います。開花期には、基部から花茎を垂直に伸ばします。この花茎には普通葉は無いか殆ど付かず、花芽を保護するための苞をもちます。葉の特徴:葉序は根生葉または互生葉序、葉は基部からロゼットを形成して地表を覆うようにひろがります。そのため、地被植物として利用されることも多いです。葉の概形は2回三出複葉になり、小葉は広倒卵形・倒卵形・菱形となります。そのため、レースの中に入る模様を見てるようなお洒落な外観をしています。花の特徴:花序は集散花序であり、中央の頂花が開花した後、側枝が伸びて、上から下(中心から外側)へと順次開花を繰り返します。花は下向きに開花して、花の長さは約2~5cmになり、外側で花弁のように広がる5枚の小さめの萼片と、その内側の花中央で筒を形成しながら後方に距が伸びる5枚の花弁があり、特に距は著しく長く伸びており、オダマキ特有の独特な花姿が見られます。花の色は赤色と黄色の複色になり、萼片は赤色で、花弁の一部が黄色になります。フラワーアレンジメント:オダマキ・カナディンシスは独特な花姿が魅力の植物です。そのため、フラワーアレンジメントの中に取り入れられたり、また切り花で利用されます。ただし、日持ちはそれほど長くありません。管理の仕方でも左右されますが花瓶の中で3~5日程度で装飾性が失われます。地被植物:オダマキ・カナディンシスはロゼット状に葉を広げて地表面を上手く覆うため、地被植物(グランドカバー)として利用できます。特に、その繊細で優雅な印象を与える葉は、自然な雰囲気の庭によく馴染み、上品さを演出するのに一役買うでしょう。ただし株は横への広がりがほとんどないため、広範囲の地面を覆いたい場合は、株を複数用意する必要があり、また冬の期間は地上部が枯れて休眠してしまい、夏場は暑さや強い日差しで枯れ込む事もあるため管理に注意が必要になるでしょう。花壇の縁取り:草丈は開花期以外はそれほど高くならず、葉がロゼット状に広がり地表を放射状に覆うため、花壇の縁に株を並べるとお洒落な縁どりとして楽しめます。特に半日影や明るい日陰などを覆うのに役立つでしょう。苗の増殖:種子から簡単に苗を増やせるため、広い面積の花壇や庭を埋めるのに役立ちます。

オダマキ・カナディンシスの園芸品種の紹介

リトルランタン

学名:Aquilegia canadensis ‘little lanterns’

花弁の色:赤色・黄色

萼片の色:赤色

葉の色:緑色

草丈:約20~30cm

備考:リトルランタンは、原種と比べて草丈が低くて、小さなお庭や鉢植の中で育てやすい品種です。

ピンクランタン

学名:Aquilegia canadensis ‘pink lanterns’

花弁の色:桃色・白色(クリーム色)

萼片の色:赤色

葉の色:緑色

草丈:約20~40cm

備考:株は矮性なため小さなお庭や鉢植えで育てやすい品種です。花の色は桃色と白色(クリーム色)の複色のため、女性的な柔らかで優しい雰囲気を醸します。

ヤマオダマキ

ヤマオダマキとは!

ヤマオダマキの学名は Aquilegia buergeriana で、別名では「アクレギア・ブエルゲリアナ」等とも呼ばれるキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。

ヤマオダマキの原産地は日本で、北海道・本州・四国・九州に分布しており、自生地は山地の林縁や草地などにあります。

ヤマオダマキの特徴

- ヤマオダマキの魅力:この植物は、日本の山地に自生するオダマキ属の種で、オダマキ属独特な花形と、一般的に赤紫色と黄色の花色のコントラストが魅力の植物です。そのため園芸においても、この花を鑑賞する目的で栽培されています。また開花期以外も特徴的な深く切れ込んだ美しい葉が地面を覆うため、これを鑑賞したり、地被植物として楽しむ目的で栽培することができます。この植物は多年草(宿根草)であり、耐寒性が非常に強く、夏の高温多湿や強い日差しを避けた適切な場所で管理すると毎年花を咲かせます。こぼれ種でも増えるため、適切な管理を続けると群生を作ることもあるでしょう。

- 草姿:生育型はロゼット型で、根茎から根生葉が放射状に広がり地表を覆います。開花期には、基部から花茎を垂直に伸ばします。この花茎には普通葉は無いか殆ど付かず、花芽を保護するための苞をもちます。

- 葉の特徴:葉序は根生葉または互生葉序、葉は基部からロゼットを形成して地表を覆うようにひろがります。そのため、地被植物として利用されることも多いです。葉の概形は2回三出複葉になり、小葉は広倒卵形・倒卵形・菱形となります。そのため、レースの中に入る模様を見てるようなお洒落な外観をしています。

- 花の特徴:開花は初夏から夏、花序は集散花序であり、中央の頂花が開花した後、側枝が伸びて、上から下(中心から外側)へと順次開花を繰り返します。花は釣鐘状に下向きに開花して、花のサイズは約3~4cmになり、外側で花弁のように広がる5枚の披針形の萼片と、その内側の花中央で筒を形成しながら後方に距が伸びる5枚の花弁があり、多数の雄蕊は花弁から突出せず、オダマキ特有の独特な花姿が見られます。花の色は萼片が赤紫色、花弁が赤紫色と黄色の複色で、花弁の先端が黄色になります。

- 地被植物:ヤマオダマキはロゼット状に葉を広げて地表面を上手く覆うため、地被植物(グランドカバー)として利用できます。特に、その繊細で優雅な印象を与える葉は、自然な雰囲気の庭によく馴染み、上品さを演出するのに一役買うでしょう。ただし株は横への広がりがほとんどないため、広範囲の地面を覆いたい場合は、株を複数用意する必要があり、また冬の期間は地上部が枯れて休眠してしまい、夏場は暑さや強い日差しで枯れ込む事もあるため管理に注意が必要になるでしょう。

- 花壇の縁取り:草丈は開花期以外はそれほど高くならず、葉がロゼット状に広がり地表を放射状に覆うため、花壇の縁に株を並べるとお洒落な縁どりとして楽しめます。特に半日影や明るい日陰などを覆うのに役立つでしょう。

ヤマオダマキの園芸品種の紹介

ミヤマオダマキ

ミヤマオダマキとは!

ミヤマオダマキの学名は Aquilegia flabellata var. pumila で、別名では「ヒメオダマキ」「オダマキ・プミラ」等とも呼ばれるキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。

ミヤマオダマキの原産地は日本と東アジア、ロシアにあり、自生地は高山帯の岩の隙間や礫地、草原などにあります。

ミヤマオダマキの特徴

- ミヤマオダマキの魅力:この植物は、学名のpumilaからも分かる通り草丈が低く(約15~30cm)て、複葉に分裂した葉が地表を覆うように広がり、株は小さい一方で花が3~4cmと大きいため強い対比が生まれ、青色と白色のオダマキ特有の個性的な花が楽しめる植物です。そのため園芸においても、この可憐な花を鑑賞する目的で栽培されています。また開花期以外も特徴的な切れ込みの入る葉が地面を覆うため、これを鑑賞したり、ロックガーデンの地被植物として楽しむ目的で栽培することができます。この植物は多年草(宿根草)であり、耐寒性が非常に強く、夏の高温多湿や強い日差しを避けた適切な場所で管理すると毎年花を咲かせます。

- 草姿:生育型はロゼット型で、台木のような短い根茎から根生葉が放射状に広がり地表を覆います。開花期には、基部から花茎を垂直に伸ばします。この花茎には普通葉は無いか殆ど付かず、花芽を保護するための苞をもちます。

- 葉の特徴:葉序は根生葉または互生葉序、葉は基部からロゼットを形成して地表を覆うようにひろがります。そのため、地被植物として利用されることも多いです。葉の概形は2回三出複葉になり、小葉は広倒卵形・倒卵形・菱形となります。そのため、レースの中に入る模様を見てるようなお洒落な外観をしています。

- 花の特徴:花序は集散花序であり、中央の頂花が開花した後、側枝が伸びて、上から下(中心から外側)へと1~数個の花を咲かせます。花は下向きに開花して、花の直径は約3~4cmになり、外側で花弁のように広がる5枚の萼片と、その内側の花中央でカップを形成しながら後方に距が伸びる5枚の花弁があり、距の先端はカールするためお洒落な印象を感じさせ、全体としてはオダマキ特有の独特な花姿が見られます。花の色は青色(紫色)と白色の複色になり、花弁の弁先の一部が白色になる。

- カラーリーフ:葉の色は一般的に緑色の単色ですが、黄色の斑入りもあります。そのため、品種を選べば開花期以外もカラーリーフとして楽しめます。

ミヤマオダマキの園芸品種の紹介

白花ミヤマオダマキ

学名:Aquilegia flabellata var. pumila cv.

花の色:白色

葉の色:緑色

草丈:約15~30cm

備考:白花を咲かせるミヤマオダマキの品種です。明るさや清楚さを感じさせます。

桃花ミヤマオダマキ

学名:Aquilegia flabellata var. pumila cv.

花の色:桃色・白色

葉の色:緑色

草丈:約15~30cm

備考:桃花を咲かせるミヤマオダマキの品種です。可愛らしさを感じさせる品種です。

菊咲ミヤマオダマキ

学名:Aquilegia flabellata var. pumila ‘Kikuzaki

花の色:青色

葉の色:緑色

草丈:約15~30cm

備考:花の形は八重咲きで弁先が尖りシャープで華やかな花姿をしている品種です。

八甲田ミヤマオダマキ

学名:Aquilegia flabellata var. pumila cv.

花の色:青色・白色

葉の色:緑色

草丈:約15~30cm

備考:青森県八甲田山のミヤマオダマキです。ミヤマオダマキの中でも草丈が低い品種になります。

早池峰オダマキ

学名:Aquilegia flabellata var. pumila cv.

花の色:水色・白色

葉の色:緑色

草丈:約15~30cm

備考:早池峰オダマキ産のミヤマオダマキです。花茎が細長く伸びて淡い花色が特徴の品種になります。

オダマキ・クリサンサ

オダマキ・クリサンサとは!

オダマキ・クリサンサの学名は Aquilegia chrysantha で、別名では「ゴールデン コロンバイン(golden columbine)」等とも呼ばれるキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。

オダマキ・クリサンサの原産地はアメリカ合衆国(アリゾナ州・コロラド州・ニューメキシコ州・テキサス州・ユタ州)とメキシコにあり、自生地は山岳地帯の湿潤な河畔や渓谷などにあります。

オダマキ・クリサンサの特徴

- オダマキ・クリサンサの魅力:この植物は、一般的なオダマキと違い花の向きが上を向く傾向があるため鑑賞しやすく、また花弁の距が糸状に細長く伸びる繊細で優美な花姿をしており、鮮やかな黄色の花色が明るく元気な印象を感じさせる植物です。そのため園芸においても、この花を鑑賞する目的や、花を収穫して切り花として利用したりする目的で栽培されています。また開花期以外も特徴的な切れ込みの入る葉が地面を覆うため、これを鑑賞したり、地被植物として楽しむ目的で栽培することができます。この植物は多年草(宿根草)であり、耐寒性が非常に強く、夏の高温多湿や強い日差しを避けた適切な場所で管理すると毎年花を咲かせます。こぼれ種でも増えるため、適切な管理を続けると群生を作ることもあるでしょう。

- 草姿:生育型はロゼット型で、台木のような短い根茎から根生葉が放射状に広がり地表を覆います。開花期には、基部から花茎を垂直に伸ばします。この花茎には普通葉は無いか殆ど付かず、花芽を保護するための苞をもちます。

- 葉の特徴:葉序は根生葉または互生葉序、葉は基部からロゼットを形成して地表を覆うようにひろがります。そのため、地被植物として利用されることも多いです。葉の概形は2回三出複葉になり、小葉は広倒卵形・倒卵形・菱形となります。そのため、レースの中に入る模様を見てるようなお洒落な外観をしています。

- 花の特徴:花序は集散花序であり、中央の頂花が開花した後、側枝が伸びて、上から下(中心から外側)へと順次開花を繰り返します。花は下向きに開花して、花の長さは約4~7.5cmになり、外側で花弁のように広がる5枚の細長い萼片と、その内側の花中央でカップを形成しながら後方に距が伸びる5枚の花弁があり、特に距は糸状に長く伸びるため繊細な印象を感じさせ、全体としてはオダマキ特有の独特な花姿が見られます。花の色は黄色の単色で、萼片は花弁よりもやや薄くクリーム色になる傾向があります。

- フラワーアレンジメント:オダマキ・クリサンサは独特な花姿が魅力の植物です。そのため、フラワーアレンジメントの中に取り入れられたり、また切り花で利用されます。ただし、日持ちはそれほど長くありません。管理の仕方でも左右されますが花瓶の中で3~5日程度で装飾性が失われます。

- 地被植物:オダマキ・クリサンサはロゼット状に葉を広げて地表面を上手く覆うため、地被植物(グランドカバー)として利用できます。特に、その繊細で優雅な印象を与える葉は、自然な雰囲気の庭によく馴染み、上品さを演出するのに一役買うでしょう。ただし株は横への広がりがほとんどないため、広範囲の地面を覆いたい場合は、株を複数用意する必要があり、また冬の期間は地上部が枯れて休眠してしまい、夏場は暑さや強い日差しで枯れ込む事もあるため管理に注意が必要になるでしょう。

- 花壇の縁取り:草丈は開花期以外はそれほど高くならず、葉がロゼット状に広がり地表を放射状に覆うため、花壇の縁に株を並べるとお洒落な縁どりとして楽しめます。特に半日影や明るい日陰などを覆うのに役立つでしょう。

- 苗の増殖:種子から簡単に苗を増やせるため、広い面積の花壇や庭を埋めるのに役立ちます。

オダマキ・クリサンサの園芸品種の紹介

オダマキ・スキンネリ

オダマキ・スキンネリとは!

オダマキ・スキンネリの学名は Aquilegia skinneri で、別名では「メキシカンコロンバイン(Mexican columbine)」「スキナーズコロンバイン(Skinner’s columbine)」等とも呼ばれるキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。

オダマキ・スキンネリの原産地はメキシコとグアテマラにあり、自生地は開けた森林の中や林縁、湿潤な渓谷などにあります。

オダマキ・スキンネリの特徴

- オダマキ・スキンネリの魅力:この植物は、花の色が鮮やかな赤色と黄色の複色でコントラストが美しく、オダマキ特有の独特な花形から、著しく長く伸びる距が優美な花姿を魅せる植物です。そのため園芸においても、この花を鑑賞する目的や、花を収穫して切り花として利用する目的で栽培されています。また開花期以外も深い切れ込みの入る繊細な葉が地面を覆うため、これを鑑賞したり、地被植物として楽しむ目的で栽培することができます。この植物は多年草(宿根草)であり、耐寒性が非常に強く、夏の高温多湿や強い日差しを避けた適切な場所で管理すると毎年花を咲かせます。

- 草姿:生育型はロゼット型で、台木のような短い根茎から根生葉が放射状に広がり地表を覆います。開花期には、基部から花茎を垂直に伸ばします。この花茎には普通葉は無いか殆ど付かず、花芽を保護するための苞をもちます。

- 葉の特徴:葉序は根生葉または互生葉序、葉は基部からロゼットを形成して地表を覆うようにひろがります。そのため、地被植物として利用されることも多いです。葉の概形は2回三出複葉になり、小葉は広倒卵形・倒卵形・菱形となります。そのため、レースの中に入る模様を見てるようなお洒落な外観をしています。

- 花の特徴:花序は集散花序であり、中央の頂花が開花した後、側枝が伸びて、上から下(中心から外側)へと順次開花を繰り返します。花は下向きに開花して、花の長さは約5~7.5cmになり、外側で花弁のように広がる5枚の細長い萼片と、その内側の花中央で筒を形成しながら後方に距が伸びる5枚の花弁があり、特に距は細く長く伸びるため繊細な印象を感じさせ、全体としてはオダマキ特有の独特な花姿が見られます。花の色は赤色と黄色の複色で、花弁の先端が黄色になります。

- 地被植物:オダマキ・スキンネリはロゼット状に葉を広げて地表面を上手く覆うため、地被植物(グランドカバー)として利用できます。特に、その繊細で優雅な印象を与える葉は、自然な雰囲気の庭によく馴染み、上品さを演出するのに一役買うでしょう。ただし株は横への広がりがほとんどないため、広範囲の地面を覆いたい場合は、株を複数用意する必要があり、また冬の期間は地上部が枯れて休眠してしまい、夏場は暑さや強い日差しで枯れ込む事もあるため管理に注意が必要になるでしょう。

- 花壇の縁取り:草丈は開花期以外はそれほど高くならず、葉がロゼット状に広がり地表を放射状に覆うため、花壇の縁に株を並べるとお洒落な縁どりとして楽しめます。特に半日影や明るい日陰などを覆うのに役立つでしょう。

オダマキ・スキンネリの園芸品種の紹介

オダマキ・アトラタ

オダマキ・アトラタとは!

オダマキ・アトラタの学名は Aquilegia atrata で、別名では「ダークコロンバイン(dark columbine)」等とも呼ばれるキンポウゲ科オダマキ属の多年草です。

オダマキ・アトラタの原産地はヨーロッパにあり、自生地は山岳地帯の開けた森林や岩の多い斜面、草原などに見られます。

オダマキ・アトラタの特徴

- オダマキ・アトラタの魅力:この植物は、花の色がほとんど黒色に見える暗紫色をしている点が特徴で、オダマキ特有の釣鐘状に俯く独特な花形から、後方に伸びる距が先端でカールして優美な花姿を魅せます。そのため園芸においても、この上品な花を鑑賞する目的で栽培されています。さらに開花期以外も特徴的な切れ込みの入る葉が地面を覆うため、これを鑑賞したり、ロックガーデンの地被植物として楽しむ目的で栽培することができます。この植物は多年草(宿根草)であり、耐寒性が非常に強く、夏の高温多湿や強い日差しを避けた適切な場所で管理すると毎年花を咲かせます。

- 草姿:生育型はロゼット型で、台木のような短い根茎から根生葉が放射状に広がり地表を覆います。開花期には、基部から花茎を垂直に伸ばします。この花茎には普通葉は無いか殆ど付かず、花芽を保護するための苞をもちます。

- 葉の特徴:葉序は根生葉または互生葉序、葉は基部からロゼットを形成して地表を覆うようにひろがります。そのため、地被植物として利用されることも多いです。葉の概形は2回三出複葉になり、小葉は広倒卵形・倒卵形・菱形となります。そのため、レースの中に入る模様を見てるようなお洒落な外観をしています。

- 花の特徴:花序は集散花序であり、中央の頂花が開花した後、側枝が伸びて、上から下(中心から外側)へと順次開花を繰り返します。花は下向きに開花して、花は外側で花弁のように広がる5枚の萼片と、その内側の花中央でカップを形成しながら後方に距が伸びる5枚の花弁があり、距の先端はカールするためお洒落な印象を感じさせ、全体としてはオダマキ特有の独特な花姿が見られます。花の色はほとんど黒色に見える暗紫色をしているため、深い闇を見ているようなミステリアスな雰囲気を感じさせたり、またエレガントな雰囲気も感じさせる植物です。

オダマキ・アトラタの園芸品種の紹介