鉢植えとは、植木鉢・プランター・コンテナに植物を植えて育てることをいいます。鉢植えで植物を育てる上で大切になることは、植物に合う植木鉢・培養土を選び、植え付けを行う事です。

このページでは、植木鉢の種類と選び方、植物にあった培養土の作り方、植え付けの手順などを紹介しています。

■植木鉢(プランター)の選び方

植木鉢(プランター)とは、植物を育てる時に使われる培養土を入れる容器です。別名では、フラワーポットやコンテナとも呼ばれています。

植木鉢は多様な種類があり、用途・デザイン・値段も様々です。ここでは素材とデザインに分けて植木鉢の種類を紹介しています。そこから植物や用途にあった植木鉢を探してみてください。

●植木鉢のおすすめの用途とデザイン

●鉢植えの仕組み

- 口径:植木鉢の上部の直径です。一般的に口径の大きさは【号】の単位で表記されており、号はcmで表すと3cmになります。

- 一号:3cm

- 二号:6cm

- 三号:9cm

- 四号:12cm

- ~

- 十号:30cm

- 深さ:植木鉢の上部から下部までの高さを指しており、一般的な鉢植えであれば、植木鉢の深さを【浅鉢】【普通鉢】【深鉢】の三種類に分類しています。ただし最近では、様々な形の植木鉢も増えているため【cm】で表記される事も多いです。

- 普通鉢:植木鉢の口径と深さのサイズが同程度の植木鉢です。見た目のバランスがよく植物を育てるのにも適しているため、よく利用されている植木鉢になります。

- 浅鉢:植木鉢の口径に比べて深さが半分程度しかない植木鉢です。アザレアやサツキ等のツツジ科の植物を育てたり、盆栽で根域を制限する目的で利用されたり、種まき用の植木鉢として利用されたりしています。

- 深鉢:植木鉢の口径に比べて深さのサイズが大きい植木鉢です。根を深く張る植物を栽培するのに利用されたり、また見た目がモデルのようにスっとしているため、スタイリッシュな雰囲気のがあります。

- 鉢壁:植木鉢の側面部分です。

- 桟:植木鉢の上部にある持ち手、駄温鉢では桟の部分に釉薬が塗ってあり光沢がある事もある。またウォータースペースとも呼ばれ、水やりの際に一時的に水を貯める空間として利用されたりもする。

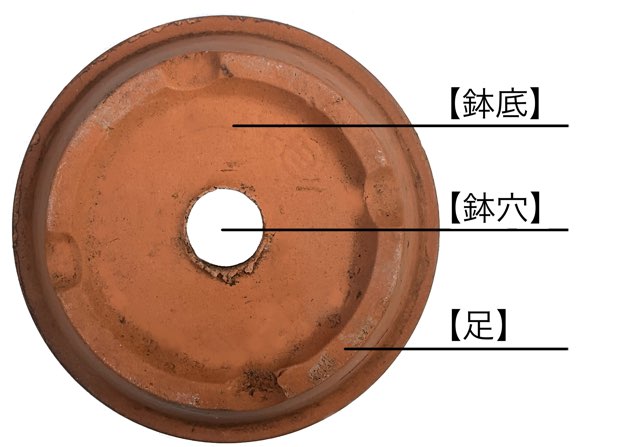

- 鉢底:植木鉢の底面です。

- 鉢穴:植木鉢の底面(鉢壁の下部)にある穴です。過剰な水分を排出する働きがあります。

- 足:植木鉢の底面に空間を与えるための足(台)です。

●植木鉢の素材

素焼き鉢

- 素焼き鉢とは、粘土を原料として、鉢の形に形状を整えた後に、釉薬を塗らずに、約700~900度の温度で焼かれた植木鉢です。

- 特徴:素焼きの粘土で出来た植木鉢は、透水性が高く、土壌の通気性も抜群によくなります。そのため、排水性・通気性の高い環境を好む山野草・多肉・サボテン等を育てるのに向いており、一方で乾燥に弱い植物を育てる時は注意が必要です。

- 特徴②:比重の高い粘土で出来た素焼き鉢は、プラスチックの鉢と比べて重い傾向があります。

- 特徴③:衝撃に弱く割れやすいため扱いには注意が必要です。

駄温鉢

- 駄温鉢とは、粘土を原料として、鉢の形に形状を整えた後に、桟の部分に釉薬を塗り約900~1000度の高温で焼かれた植木鉢です。

- 特徴:駄温鉢は素焼き鉢より少し透水性が劣りますが、基本的に透水性が高く、土壌の通気性も抜群によくなります。そのため、排水性・通気性の高い環境を好む山野草・多肉・サボテン等を育てるのに向いており、一方で乾燥に弱い植物を育てる時は注意が必要です。

- 特徴②:比重の高い粘土で出来た素焼き鉢は、プラスチックの鉢と比べて重い傾向があります。

- 特徴③:素焼き鉢より、高温で焼かれているため締りがよく丈夫になりますが、基本的に衝撃に弱く割れやすいため扱いには注意が必要です。

- 特徴④:素焼き鉢よりも高温で焼くため、粘土の中の鉄がより酸化して、レンガのようにより赤色になる。また桟の部分に釉薬を塗ってあるため照りがある。

テラコッタ鉢

- テラコッタとは、イタリア語で焼いた土を意味しており、テラコッタ鉢は素焼き鉢を意味しています。テラコッタ鉢は本質的に素焼き鉢と同様ですが、日本では基本的に洋風デザインの素焼き鉢になります。

- 特徴:テラコッタ鉢は素焼き鉢より高温で焼かれる傾向があるため、少し透水性が劣りますが、基本的に透水性が高く、土壌の通気性も抜群によくなります。そのため、排水性・通気性の高い環境を好む植物を育てるのに向いており、一方で乾燥に弱い植物を育てる時は注意が必要です。

- 特徴②:比重の高い粘土で出来た素焼き鉢は、プラスチックの鉢と比べて重い傾向があります。

- 特徴③:衝撃に弱く割れやすいため扱いには注意が必要です。

- 備考④:デザインに多様性がありお洒落です。

プラスチック鉢

- プラスチック鉢とはプラスチックで作られた鉢です。非常に安価で扱いやすいため栽培用(観賞用)として最も利用される鉢のひとつです。

- 特徴:プラスチックで作られているため、非常に安価で沢山の植物を育てやすい。

- 特徴②:衝撃に耐性があり壊れにくく、軽いため扱いが簡単です。

- 特徴③:プラスチック鉢は、様々なサイズ・形・色がありデザインが豊富です。

- 備考④:プラスチック鉢は基本的に薄く耐荷重は小さくなる傾向があるため、重い培養土を使うと割れる事があります。

強化樹脂鉢(FRP)

- 強化樹脂鉢(FRP)とは、繊維強化プラスチック(FRP)と呼ばれる強度の高いプラスチックで作られた植木鉢です。

- 特徴:繊維強化プラスチック(FRP)が使われているため、プラスチックと比べて更に強度・耐久性が向上しています。

- 特徴②:粘土で作成された植木鉢と比べて軽く扱いやすいです。

- 特徴③:デザイン性が高く、テラコッタ・木目風・コンクリート・金属などで作られたような加工がされた多種多様な植木鉢があります。

- 特徴④普通のプラスチック鉢と比べて高価になる傾向がある。

木製鉢

- 木製鉢とは木の板などで作られた木製の鉢です。

- 特徴:木製のため透水性が高く、土壌の通気性も抜群によくなります。そのため、排水性・通気性の高い環境を好む植物を育てるのに向いており、一方で乾燥に弱い植物を育てる時は注意が必要です。※塗料が塗ってある場合は透水性が無い場合もあります。

- 特徴②:自然素材のため草花との調和が取りやすく、また木の温もりを感じさせます。

- 特徴③:木製のため、水や土に触れ続けると数年で腐敗して使えなくなる傾向にあります。そのため、土や水に触れさせずに鉢カバーとして利用される事も多いです。

メタル鉢(メタルプランター)

- メタル鉢(メタルプランター)とは、真鍮やステンレス等の金属の素材で作られた植木鉢です。

- 特徴:基本的に錆びにくい金属で植木鉢を作られる事が多いですが、腐食する事もあるため乾かし気味に管理できる植物を育てたり、鉢カバーとして利用するのがおすすめです。

- 特徴②:素材が金属のため、非常に丈夫で落としても壊れにくいです。

- 特徴③:金属の素材によって変わりますが、基本的に光沢があり、宝飾品のような高級感があるため、ラグジュアリーなお部屋のインテリアの一部として植物を植えたり、スタイリッシュな部屋やお庭の鉢植えとして利用したりすると良いかもしれません。

コンクリート鉢(セメント鉢)

- コンクリート鉢(セメント鉢)とは、セメントを原料にして造られた植木鉢です。

- 特徴:コンクリート鉢は、作る工程が素焼き鉢などと比べて少なく簡単なためDIYで作られる事も多く、個性的な形状の植木鉢が作られたりします。

- 特徴②:コンクリートは基本的に比重が重めで、厚みもあるため重量感のある植木鉢になりやすいです。

- 特徴③:コンクリートは、無機質でスタイリッシュな雰囲気があるため、モダン(現代的)な雰囲気のお部屋やお庭によくあいます。

- 備考④:コンクリートが非常に強いアルカリ性(PH12~13)のため、アルカリ性を嫌う植物は上手く育たない可能性があります。

布鉢

- 布鉢とは、一般的に不織布で作られている鉢です。不織布ポット・不織布プランター・フェルトプランターなどの名称で流通しています。

- 特徴:素材の不織布は透水性が抜群に高いため、通気性がよく根張りを助けます。ただし、中の土は乾燥しやすいため注意が必要です。

- 特徴②:基本的に根鉢が作られにくいため、根の伸長が続き生育が止まりにくい。

- 特徴③:薄い不織布で作られた育苗ポットは、根が不織布を突き破るため、育苗ポットに入れたまま植え付け可能です。また生分解性の不織布をつかえば、水と二酸化炭素に自然と分解されるためゴミにもなりません。

- 備考④:不織布はカビやコケが生えることがあるため、見た目が悪くなる可能性があります。

紙(パルプ)鉢

- 紙(パルプ)鉢とは古紙やパルプ(植物繊維)を原料にして作られた鉢です。

- 特徴:素材の紙は透水性が抜群に高いため、通気性がよく根張りを助けます。ただし、中の土は乾燥しやすいため注意が必要です。

- 特徴②:基本的に耐用年数は短めで、経年で分解されます。そのため、普通の植木鉢の他に、育苗ポットとして利用されることも多いです。

- 特徴③:紙はカビやコケが生えることがあるため、見た目が悪くなる可能性があります。

●植木鉢のデザイン

- 普通鉢

- 浅鉢

- 深鉢

- スクエア鉢

- ボウル型の鉢

- ワイドプランター

- スタンド付きプランター

- キューブプランター

- トールプランター

- パーテーション・プランター

- 植木鉢タワー

- 吊り鉢

- ハンギングバスケット

- 底面給水鉢

- スリット鉢

- 板型

- ワイヤーバスケット

- 蓮鉢

- バルブベース

- その他

浅鉢

植木鉢の口径に比べて深さが半分程度しかない植木鉢です。アザレアやサツキ等のツツジ科の植物を育てたり、盆栽で根域を制限する目的で利用されたり、種まき用の植木鉢として利用されたりしています。

スクエア鉢

スクエア鉢は、鉢の口が正方形もしくは正方形に近い形をしている鉢です。

鉢植えの形は、立方体や直方体や四角錐台等があります。そのため、スタイリッシュで洗練された雰囲気をつくるモダンなお部屋やお庭などによく合う植木鉢です。

ボウル型の鉢

マスキ・楽天で購入

ボウル型(ボール型)の鉢とは、植木鉢の側面にボールのような膨らみがある植木鉢です。

植木鉢は球形に近い可愛らしいフォルムをしている事から、女性的な雰囲気や優しい雰囲気のある可愛いお部屋やお庭によく合う植木鉢です。

ワイドプランター

ワイドプランターとは、植木鉢の奥行きに比べて横幅が長い植木鉢です。

園芸では、横に規則正しくライン状に並べる事で、効率よく洗練されたデザインで植物が楽しめたり、ウィンドウボックスとして窓辺で楽しまれたりします。またお野菜などを効率よく育てるのにも適しています。

キューブプランター

キューブプランターとは、立方体の形をした植木鉢です。

キチッとした見た目とどっしりとした重厚感から、男性的でかっこよい雰囲気がある植木鉢です。そのため、スタイリッシュで洗練された雰囲気のあるモダンなお部屋やお庭などによくあいます。

トールプランター

トールプランターとは、鉢の口径と比べて深さが極端に長い植木鉢です。鉢の口の形が円形【ラウンド・トールプランター】と四角の【スクエア・トールプランター】があります。

トールプランターは、モデルの体型のようにスっと立ち上がりスタイリッシュなカッコイイ見た目をしているため、モダンな雰囲気のお部屋やお庭などによく合う植木鉢です。

パーテーション・プランター

パーテーション・プランターとは、奥行きに比べて横幅が長く、深さが著しく長い植木鉢または植木鉢を乗せることが出来る棚です。

パーテーション・プランターは、その名前からも分かる通り、部屋の中で空間を仕切る植木鉢またはインテリアとして使える作りになっています。

植木鉢タワー

植木鉢タワーとは、植木鉢を立体的に重ねて楽しみやすいように作られている植木鉢です。また別名ではハーベリーポットとも呼ばれています。

園芸では、ロックガーデンを想像させるような立体感ある植物の姿を楽しむ目的で利用されたり、またイチゴやお野菜などを省スペースで効率よく育てる目的で利用されたりもしています。

吊り鉢

吊り鉢とは、植木鉢を天井や壁面などに吊り下げて、植物を鑑賞するための植木鉢です。

そのため、枝垂れる系の植物を植木鉢の中に植えられる事が多いです。吊り鉢を使うことで、植物が視界を覆うため、ジャングルの中にいるような錯覚を感じさせたり、また優美な雰囲気を演出する事ができます。

ハンギングバスケット

ハンギングバスケットとは、植木鉢を壁面などに掛けて、植物を鑑賞するための植木鉢です。また別名ではウォールプランターやウォールバスケットとも呼ばれているため、欲しい商品がない場合は名称を変えて探してみるのも良いかもしれません。

ハンギングバスケットは、目線の高さで植物を楽しむ目的、鉢壁から枝垂れる枝葉を楽しむ目的などで利用される事が多い植木鉢です。

底面給水鉢

底面給水鉢とは、植木鉢の底面に給水ボックスがついている植木鉢です。

底面給水鉢は、給水ボックスにも水を貯めて置くことができて、給水ボックスに溜まっている水は給水テープを通じて培養土に送られます。そのため、水切れによる植物へのダメージリスクを低減させたり、水やり管理の省力化をする事ができる機能性の高い鉢になります。

ワイヤーバスケット

ワイヤーバスケットとは、ワイヤーで枠組みを作られた雑貨で、植木鉢として使う場合はヤシマットなどを敷いて利用します。

ワイヤーバスケットで植物を育てる利点は、好みの形のワイヤーバスケットを探す事が出来る所、鉢壁の部分にも植物を差して育てる事が出来るため、植木鉢を植物で隠して楽しむ事が出来る所などにあります。

蓮鉢

charm・楽天で購入

蓮鉢(ハス鉢)とは、睡蓮などの水生植物を育てたり、メダカなどを育てたりする植木鉢です。

蓮鉢は鉢穴がなく、また透水性もないため、水を張って水生植物を育てる事が出来る植木鉢です。焼き物で作られている蓮鉢が多いためやや高価なイメージがありますが、安価なプラスチック製の蓮鉢もあり気軽に楽しむ事ができます。

バルブベース

バルブベースとは、球根を水耕栽培で育てるための鉢です。一般的に上面に球根を乗せるための台があり、下部に水を貯めておく容器があります。

バルブベースは、一般的にガラスで出来ているため、清潔感があり、また普段は見られない根の伸長の様子が観察できます。そのため、インテリアの一部として部屋の中で使用される事が多い鉢になります。

その他

- アニマル系:動物を模した可愛らしい植木鉢です。

- ファンタジー系:アニメ・小説にでてくるような登場人物や背景を模して作られる植木鉢です。

- 自然系:流木や岩石を模したナチュラルガーデンにピッタリな植木鉢です。

●植木鉢のサイズと容量の関係

植木鉢で植物を育てる時に培養土も必要となりますが、培養土の量は計算である程度の凡その量を知ることが出来ます。そのため、植木鉢と一緒に培養土を購入する時の目安として使えます。

ただし、プランターの形状は製品により千差万別のため計算式と表は参考程度にご利用下さい。

計算式

箱型:高さ(cm) × 幅(cm) × 奥行(cm) ÷ 1000 × 0.6(~0.7) = 〇〇L

円柱型:半径(cm) × 半径(cm) × 3.14(π) × 高さ(cm) ÷ 1000 × 0.6(~0.7) = 〇〇L

| 号 | cm | 容量 |

|---|---|---|

| 3号 | 9cm | 約0.3L |

| 4号 | 12cm | 約0.6L |

| 5号 | 15cm | 約1L |

| 6号 | 18cm | 約2.2L |

| 7号 | 21cm | 約3.5L |

| 8号 | 24cm | 約5.1L |

※鉢植えの中には、培養土の他に、鉢底石とウォータースペースがあります。そのため、鉢底石・ウォータースペースの容量を省くための数式(0.6~0.7)を計算式の中に入れています。 1L = 1000cm³

■鉢植えの培養土の作り方

鉢植えで使われる培養土とは、植物を育てるための用土です。培養土は、一般的に鉱物・有機物などの土壌改良材を、単体または複数の種類を配合して作られています。

植物で使われる培養土は、一般的に生息地または植物などに合わせて幾つかの種類に分類されており、分類に合わせて土壌改良材を配合して培養土が作られたり、市販の培養土を選んだりされています。

●培養土の分類と配合例

植物をそだてる培養土は、植物が育ってきた環境に合わせて幾つかの種類に分類する事ができます。分類をする事で植物にあった専用の培養土をつくりやすくなるため、参考にしてみてください。

一般的な草花の培養土

一般的な草花とは、草地・林・道端・空き地などに自生している、よく見かけるような植物です。

一般的な草花は、自生地によって乾燥が苦手・得意だったり、肥沃な土壌を好んだり好まなかったり、多少のバラツキがありますが、基本的には通気性・保水性・保肥力のバランスがよい培養土を好みます。

☆土壌改良材の選び方

- 基本的に通気性・保水性・保肥力のバランスがよい培養土を作れるように土壌改良材を選びます。

- 植物が自生している環境(乾燥気味・湿っている)に合わせて通気性・保水性・保肥力を調節しましょう。

- 堆肥は土壌の膨軟性を高めて、通気性・保水性・保肥力を高めます。また植物を成長させるだけの肥料成分はないですが、多量・中量・微量要素を含んでいるため植物が丈夫に育ちやすいです。そのため、しっかり堆肥を入れて植物の生育を促進しましょう。

- 水やりの回数・肥料を与える回数を考えて、培養土の通気性・保水性・保肥力を土壌改良材で調節する。※例えば赤玉土と腐葉土の培養土は赤玉土の割合を増やすと通気性・排水性が向上します。赤玉土を日向土・鹿沼土に変えると通気性・排水性が向上します。

☆培養土の配合例

- 赤玉土(小粒・中粒) + 腐葉土 = 6:4

- 赤玉土 + 腐葉土 + 黒土 = 6:2:2

- 赤玉土 +黒土 + 腐葉土 = 3:4:3

- 日向土(細粒・小粒) + 赤玉土(小粒) + 腐葉土 = 4:3:3

- 日向土(細粒・小粒) + ピートモス + くん炭 = 6:3:1

- 日向土(細粒・小粒) + バーク堆肥 + 木炭 = 6:3:1

- ハンギングバスケット

- 赤玉土 + パーライト + バーミキュライト + ピートモス = 2:3:2:3

- べラボン = 10

※植え付け時に元肥も入れる。

よく利用される土壌改良材

庭木の培養土

一般的な庭木は、野生では林や森の中などに自生しています。

森や林は、動植物が多く生息しており、微生物も豊富で動植物の遺骸は直ぐに分解されて腐植が多く、膨軟性があり肥沃な土壌である事が多いです。

そのため、培養土は通気性・排水性・保水性のバランスに気をつけながら、土壌に堆肥をしっかりと入れて肥沃な土壌にして上げると庭木はよく成長する傾向にあります。ただし、自生地が南アフリカ・地中海沿岸などにある庭木は乾燥・痩せた土壌を好む場合もあります。そのため、自生地に合わせた培養土を作ってください。

☆土壌改良材の選び方

- 基本的に通気性・保水性・保肥力のバランスがよい培養土を作れるように土壌改良材を選びます。

- 植物が自生している環境(乾燥気味・湿っている)に合わせて通気性・保水性・保肥力を調節しましょう。

- 堆肥は土壌の膨軟性を高めて、通気性・保水性・保肥力を高めます。また植物を成長させるだけの肥料成分はないですが、多量・中量・微量要素を含んでいるため植物が丈夫に育ちやすいです。そのため、しっかり堆肥を入れて植物の生育を促進しましょう。

- 庭木は大きく成長するため、軽い培養土では株を支えきれずに倒伏する場合があります。そのため、比重が重めの土壌改良材を選ぶと良いかもしれません。※プラスチックの植木鉢に重い土を使うと劣化して割れる事があるため注意して下さい。

- 水やりの回数・肥料を与える回数を考えて、培養土の通気性・保水性・保肥力を土壌改良材で調節する。※例えば赤玉土と腐葉土の培養土は赤玉土の割合を増やすと通気性・排水性が向上します。赤玉土を日向土・鹿沼土に変えると通気性・排水性が向上します。

☆培養土の配合例

- 赤玉土 + 腐葉土 = 6:4

- 赤玉土 + バーク堆肥 = 6:4

- 赤玉土 + バーク堆肥 + 馬糞堆肥 = 6:2:2

- 日向土(細粒・小粒) + バーク堆肥 + くん炭 = 5:4:1

- 日向土(細粒・小粒) + 赤玉土(小粒) + ピートモス + 竹炭 = 4:3:2:1

- 鹿沼土 + 赤玉土(小粒) + ピートモス + くん炭 = 3:3:3:1

※植え付け時に元肥も入れる。

よく利用される土壌改良材

多肉・サボテンの培養土

多肉・サボテンは、基本的に岩場や砂漠などの乾燥地帯に自生している植物です。

岩場や砂漠などの乾燥地帯は、基本的に岩や砂などの鉱物で構成されており、有機物は少なめ、また周囲よりも高い位置にある場合が多いです。そのため、土壌の排水性はかなり高く、有機物の少ない痩せた環境である傾向があります。

☆土壌改良材の選び方

- 土壌改良材は、基本的に鉱物を中心に選び、通気性・ 排水性が優れている培養土をつくります。

- 鉱物の粒子のサイズは植物に合わせて通気性が重要なら大きめ、鉱物のサイズが大きいと根の定着が悪くなる植物(セダム等)は粒子のサイズを小さめにする。

- 有機物の堆肥は栄養の補給・保水性の改善に役立ちますが、水分を過剰に保持したり、夏場に蒸れて根腐れを引き起こす原因にもなります。そのため、植物に合わせて堆肥は全く入れないか極少量だけ入れるようにします。

- 水やりの回数を考えて、培養土の通気性・排水性・保水性を土壌改良材で調節する。

☆培養土の配合例

- 日向土(細粒・小粒) + 赤玉土(小粒) + 硬質鹿沼土(小粒) + べラボン = 4:2:3:1

- 川砂 + 日向土(細粒・小粒) + 赤玉土(小粒) + ピートモス(調整済) = 3:4:2:1

- 日向土(細粒・小粒) + 赤玉土(小粒) + ピートモス(調整済) + ゼオライト = 5:3:2:適量(0.5)

- 赤玉土(小粒) + 桐生砂(細粒・小粒) + パーライト + 腐葉土 + ゼオライト = 3:3:2:2:適量(0.5)

- 日向土(細粒・小粒) + 赤玉土(小粒) + ピートモス(調整済) + 竹炭 = 4:3:2:1

- 赤玉土(小粒) + 桐生砂(細粒・小粒) + パーライト + 腐葉土 + 木炭 =3:2:2:2:1

- 軽石 + 硬質赤玉土 + 日向土 + ゼオライト = 3:3:4:適量(0.5)

よく利用される土壌改良材

山野草の培養土

山野草は、一般的に高山・深山・岩場・山の草原などに自生している植物です。

山野草の生息地は、基本的に土壌が岩や砂などの鉱物で構成されており、多くの場合で侵食されてない大きめの岩石がゴロゴロとしています。また周囲より高い位置にあり、有機物は少なめで、低温のため微生物の働きも弱いです。そのため、土壌の排水性はかなり高く、有機物は少ない傾向があり栄養分が少ない痩せた環境である事が多いです。

☆土壌改良材の選び方

- 土壌改良材は鉱物を中心に選び、通気性・ 排水性が優れている培養土をつくります。また鉱物の粒子は一般的な植物よりも大きめの傾向があります。

- 有機物の堆肥は栄養の補給・保水性の改善に役立ちますが、水分を過剰に保持したり、生息地と違い暑いため分解が早く、夏場に蒸れて根腐れを引き起こす原因にもなります。そのため、堆肥は入れないか極少量だけ入れるようにします。

- 根腐れを防止するためにゼオライトや珪酸塩白土(ケイサンエンハクド)を活用する。

- 水やりの回数を考えて、培養土の通気性・排水性・保水性を土壌改良材で調節する。

☆培養土の配合例

- 鹿沼土(小粒・中粒) + 硬質赤玉土(小粒・中粒) = 5:5

- 硬質鹿沼土(小粒・中粒) + 軽石(小粒・中粒) + 硬質赤玉土(小粒・中粒) =5:4:1

- 日向土(小粒・中粒) + 硬質赤玉土(小粒・中粒) + 赤玉土 + 腐葉土 + ゼオライト = 4:3:2:1:適量(0.5)

- 硬質赤玉土(小粒・中粒) + 鹿沼土(小粒・中粒) + パーライト(黒曜石) + 腐葉土 + ゼオライト = 3+3+3+1+適量(0.5)

よく利用される土壌改良材

観葉植物の培養土

観葉植物とは、葉の色や形が魅力的な植物の総称です。観葉植物の自生地は、多くが熱帯雨林・森林の中などにあり、植物によっては生育環境が土の上の他にも樹木や岩に着生して生息している植物もあります。また一部の観葉植物の中には自生地が砂漠地帯などにあることもあります。※ここでは、熱帯雨林などに自生する観葉植物を紹介しているため、砂漠などに自生する植物の培養土は多肉・サボテンなども参考にして下さい。

観葉植物の生息地である熱帯雨林は、動植物が多く生息しており日本の森の中のような肥沃な環境をイメージさせますが、実際は落葉・腐植の層は薄くそこまで肥沃ではありません。熱帯雨林は、動植物の遺骸が多くても、気温が高いため微生物の分解が早く、降水による養分や土壌の流出も多いため、一般的な森の中のような蓄積された肥沃さがありません。そのため、観葉植物の培養土もそこまで肥沃にする必要はありません。

☆土壌改良材の選び方

- 基本的に通気性・保水性・保肥力のバランスがよい培養土を作れるように土壌改良材を選びます。

- 植物が自生している環境(乾燥気味・湿っている)に合わせて通気性・保水性・保肥力を調節しましょう。

- 堆肥は土壌の膨軟性を高めて、通気性・保水性・保肥力を高めます。また植物を成長させるだけの肥料成分はないですが、多量・中量・微量要素を含んでいるため植物が丈夫に育ちやすいです。そのため、しっかり堆肥を入れて植物の生育を促進しましょう。

- 観葉植物を部屋で育てる場合は、清潔感のある無菌の培養土が好まれます。そのため、雑菌や虫が繁殖しにくいピートモスが選ばれる傾向があり、また堆肥を入れる量も少なくされる事が多いです。

- 観葉植物は屋内で育てるため、鉢植えを移動する機会も多い傾向にあります。そのため、植物のサイズとの兼ね合いも考えながら、鉢植えの移動が簡単になる比重の小さな土壌改良材を選んだり、植物の倒伏を防ぐ比重が大きいどっしりとした土壌改良材を選んだりすると良いでしょう。

- 水やりの回数・肥料を与える回数を考えて、培養土の通気性・保水性・保肥力を土壌改良材で調節する。

☆培養土の配合例

- 地生植物

- 赤玉土(小粒) + ピートモス(調整済) = 7:3

- 赤玉土(小粒) + ピートモス(調整済) + ゼオライト = 6:4:適量(0.5)

- 日向土(細粒・小粒) + ピートモス(調整済) + ゼオライト = 7:3:適量(0.5)

- 赤玉土(小粒) + パーライト + バーミキュライト + ピートモス = 3:2:2:3

よく利用される土壌改良材

水生植物の培養土

水生植物の自生地は、湿地・河原などの水辺にありますが、一般的に園芸で親しまれているのは、主に湿地に自生している植物です。

湿地に自生している植物は、基本的に土壌の通気性がほとんどない環境にあり、多くの植物が、水中に根が浸かっていても呼吸出来る仕組みを持っています。そのため、土壌の通気性はあまり重要視されません。

☆土壌改良材の選び方

- 湿地などに自生している水生植物の場合は、粘土質の土壌改良材を通常は使用します。

- 基本的に水に浸かっている状態であることからもわかる通り通気性は重要ではありません。

- 比重の軽い土壌改良材は水に浮かぶため基本的に使えません。

- 田土(荒木田土)は、栄養が豊富に含まれており使うと生育がよくなりますが、田土は赤玉土などと比べて水が濁りやすくなるため扱いには注意が必要です。※濁りが嫌いな人は赤玉土を利用しましょう。

☆培養土の配合例

- 荒木田土 = 10

- 黒土・粒状黒土 = 10

- 赤玉土 = 10

- 荒木田土 + ケト土 = 5:5

- 荒木田土 + 赤玉土 = 5:5

よく利用される土壌改良材

☆水深の種類

水生植物は、植物が水に浸かる範囲から湿性植物・抽水性植物・浮葉性植物・浮遊性・沈水性の四種類に分類することが出来ます。水生植物を植え付ける時の水深に影響するため、植木鉢を選ぶ時や、培養土を入れる時などに参考にしてください。

- 湿性植物:植物体の根元が水に浸かる程度または水を多く含んでいる土壌を好む植物です。根が水中でも呼吸出来る仕組みを持っているため、水位がある程度上がっても短期間であれば問題なく育ちます。また常に水に浸かっていなくても土壌に湿り気があれば問題なく育つことが出来ます。

- 抽水性植物:植物体の根と下部の茎葉が水面下にあり、茎および葉の一部が水面上に出て生息している植物です。

- 浮葉性植物:植物体の根が水底についていて、水面に葉や花を浮かべる植物です。

- 浮遊性:植物体の根が水底についておらず、水面に浮かび漂いながら生息する植物です。

- 沈水性:植物体が完全に水面下にある植物です。

着生植物の培養土

着生植物は、樹木や岩に着生して生息している植物です。一般的に熱帯雨林などの湿気の高い場所などに自生しています。

着生植物は、基本的に樹木・岩の上などに生息しているため、培土もそれに合わせて選ぶ必要があります。

☆土壌改良材の選び方

- 土壌改良材は、生息地の環境を再現するために樹皮・水苔・鉱物などが使用されます。

- 培土は通気性の高さが必要なため、軽石を選ぶ場合は粒子が大きめの物を選びましょう。

☆培養土の配合例

- 着生植物

- バークチップ = 10

- べラボン = 10

- ミズゴケ = 10

- 軽石 + バーク + ゼオライト = 6:4:適量(0.5)

よく利用される土壌改良材

地中海沿岸の植物の培養土

地中海沿岸は、石灰岩を基盤とした地帯が多く、テラロッサと呼ばれる石灰岩が風化して鉄が酸化し赤色になった土壌の場所が広く分布しています。

地中海沿岸の土壌は、基本的にアルカリ性、夏場は乾燥する地中海性気候のため一般的な植物が育ちにくく微生物の働きも弱いため有機物(腐植)は少ない傾向にあります。

そのため、地中海沿岸の植物の培養土は通気性・排水性を高くして、堆肥などは入れ過ぎず、中性からアルカリ性の土壌に植物を植えて上げると健康に成長しやすいです。

☆土壌改良材の選び方

- 土壌改良材は、基本的に鉱物を中心に選び、通気性・ 排水性が優れている培養土をつくります。通気性・排水性が悪いと根腐れを引き起こして枯れる事もあります。

- 有機物の堆肥は栄養の補給・保水性の改善に役立ちますが、水分を過剰に保持したり、夏場に蒸れて根腐れを引き起こす原因にもなります。そのため、植物に合わせて堆肥は少量だけ入れるようにします。

- アルカリ性土壌を好む植物が酸性の土壌で育つと、幾つかの微量要素(リン酸・カルシウム・マグネシウム)が不溶化して、植物が養分を吸収出来ずに欠乏症を引き起こして生育不良になる事があるため、アルカリ性の土壌改良材などを組み合わせながら培養土を作りましょう。

- 砂土のPHを1上げるには培養土10Lに対して苦土石灰10~15g程度を目安に使用します。苦土石灰を入れたら、しっかりと混和してから使用しましょう。

- 水やりの回数を考えて、培養土の通気性・排水性・保水性を土壌改良材で調節する。

☆培養土の配合例

- 川砂 + 赤玉土(小粒) + 腐葉土 + くん炭 = 3:4:2:1

- 赤玉土(小粒) + パーライト + 腐葉土+木炭 =5:2:2:1

- 日向土(細粒・小粒) + 赤玉土(小粒) + バーク堆肥 + くん炭 + ゼオライト = 4:3:2:1:適量(0.5)

- 赤玉土(小粒・中粒) + 日向土 + 腐葉土 + 苦土石灰 = 6:2:2:適量

- 赤玉土(小粒・中粒) + パーライト + 腐葉土 + 苦土石灰 = 5:3:2:適量

よく利用される土壌改良材

酸性の培養土

植物の中には、酸性土壌を好む植物や酸性土壌で花の色が変化する植物(アジサイ)などがあります。

PHは土壌の養分の溶解に影響を与えるため、酸性土壌を好む植物がアルカリ性の土壌で育つと、幾つかの微量要素(鉄・マンガン・亜鉛・銅)が不溶化して、植物が養分を吸収出来ずに欠乏症を引き起こして生育不良になる事があります。

そのため、酸性の土壌改良材などを組み合わせながら培養土を作る必要があります。培養土の通気性・保水性・保肥力・肥沃さ等は植物の自生地などを参考にして配合してください。

☆酸性の土壌改良材

●土壌改良材の種類

鉱物の土壌改良材

赤玉土・硬質赤玉土

- 赤玉土:赤玉土とは関東ローム層の中層にある赤土を乾燥させて、粒の大きさごとに分けた土壌改良材です。

- 特徴:赤玉土は通気性・排水性・保水性のバランスが抜群に良いことから擬似団粒構造をした土壌改良材とも呼ばれています。無菌で雑菌が繁殖しにくく、雑草の種も含まれないため挿し木用土やインドアグリーンの土としても使われる。

- 比較:鹿沼土と比べて赤玉土の方が保水性・保肥力に優れており、PHが中性に近い弱酸性のため幅広い植物で利用しやすい。赤玉土は鹿沼土よりも粒が崩れて劣化しやすいため、使い続けると微塵が出て通気性・排水性を悪化させる事がある。

- 注意点:赤玉土はリン酸を固定してしまい、植物が吸収出来る状態で無くす事があるため、リン酸の肥料を多めにやる必要がある。赤玉土の粒はやや崩れやすいため再利用出来る割合が少ない傾向があり、微塵は粘土質になり通気性・排水性を悪くする事がある。

- 用途:一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。無菌のため挿し木・種まき用土・インドアグリーンの培養土などに利用される。

- ☆硬質赤玉土:硬質赤玉土は赤玉土を高温で焼いて硬質化したものです。

- 比較:硬質赤玉土は赤玉土と比べて、粒が硬いため砕けて劣化しにくく、通気性・排水性が高くなっています。一方で保水性が悪くなっているため、一般的な草花で使うと土壌が乾きやすくなり水やりの頻度が増えやすいです。

- 用途:多肉植物・サボテン・山野草などに使われる事が多い。

鹿沼土・硬質鹿沼土

- 鹿沼土:鹿沼土は栃木県鹿沼地方で産出される、風化した軽石の総称です。

- 特徴:鹿沼土は通気性・排水性が抜群に優れており保水性・保肥力も高いため、培養土の通気性・保水性・保肥力のバランスをとりたい時に重宝されます。PHが4~5と酸性になります。

- 比較:赤玉土と比べると鹿沼土は粒が頑丈で崩れにくいため再利用しやすく、PHは酸性に強く傾いており、保水性が劣ります。一般的な軽石と比べると鹿沼土は保水性に優れており、やや粒が脆い傾向にあります。

- 注意点:酸性度が強めなため、アルカリ土壌を好む植物を育てる場合は避けた方がよい。

- 用途:一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。特にPHが酸性のため酸性土壌を好む植物に利用される事が多いです。

- ☆硬質鹿沼土:硬質鹿沼土は従来の鹿沼土から硬質なものを選別した用土です。その名前が示すとおり、鹿沼土よりも硬く丈夫で劣化しにくい用土です。

日向土(ボラ土)

- 日向土(ボラ土):日向土は別名でボラ土とも呼ばれる、宮崎県南部で産出される軽石です。

- 特徴:通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている、比重は約0.6とバランスがよい。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくいため再利用しやすく、PHが殆ど中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。草地・岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、一般的な草花から多肉・サボテン・山野草などの育成でも利用されます。

バーミキュライト

- バーミキュライト:バーミキュライトは、蛭石を高温処理して膨張させた土壌改良用土です。蛭石を膨張させた事で、薄板が層に重なりアコーディオンのような形状をしています。

- 特徴:保水性・保肥力が抜群に優れているため植物が欲しい時に水分や栄養を供給してくれる働きがあります。また何層にも重なり大きな隙間があるため通気性を改善する働きもあり、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。

- 欠点:比重の重い用土と組み合わせると粒が破壊されて通気性が悪くなる事もあるため注意が必要です。

- 用途:土壌の保水性・保肥力を改善するのに利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などでも利用されます。

パーライト

- パーライト:パーライトは、真珠岩や黒曜石を粉砕して小さくした後に、高温で熱して中に含まれる水分を発泡させ多孔質にした資材です。

- 特徴(真珠岩系):表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。

- 特徴(黒曜石系):表面が粗く多孔質なため、通気性・排水性に加えて、高い保水性も兼ね備えている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。

- 用途:土壌の通気性・排水性を改善する目的、真珠岩系では通気性・排水性・保水性をバランスよく改善する目的で利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などに欠かせません。

川砂

- 川砂:川砂は岩石(花崗岩・石英・長石等)が風化して生じる灰白色をした砂で、採られる場所により富士川砂・矢作砂などと呼ばれたりもしています。

- 特徴:通気性・排水性が優れており、保水性と保肥力が殆どない。比重が約2.5~2.6と大きく安定感があるため植物をしっかりと支える事が出来る。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、多肉・サボテン・山野草・盆栽等の育成でよく利用されます。

黒土

- 黒土:黒土は関東ローム層の表層土で採取され、黒ボクとも呼ばれている、火山灰を由来にしている腐植の多い黒っぽい土です。

- 特徴:有機物を多く含み柔らかく腐植が多い事から土壌に入れると団粒構造がつくられやすい。保水性・保肥力が抜群に優れているため植物が欲しい時に水分や栄養を供給してくれる働きがあります。通気性が悪い。PHは約5.5~6.5の弱酸性です。

- 注意点:植物の成長に欠かせないリン酸が、土壌中に含まれる鉄やアルミニウムと強く結びついて不可給態リン酸になりやすい。不可給態リン酸は根酸に反応しにくく、植物がリン酸を吸収しにくくなるため施肥効果が悪くなる事がある。対策として、PHを中性にしたり、ク溶性リン酸肥料を用いるとよい。通気性・排水性が悪いため腐葉土と組み合わせて使うと良い。

- 用途:土に混ぜ込むだけで保水性・保肥力を改善したり、土の団粒化や土壌の肥沃化を促したりするため、花壇や畑の土壌改良でよく使用される。鉢植えの培養土に入れる場合は通気性がよくないため腐葉土と組み合わせると良い、腐植が多いため肥沃な土壌を好む植物におすすめです。

- ☆黒玉土:黒玉土は黒土をベースに赤玉土を加えて小さな粒状にして、加熱して固めた土壌改良材です。

- 特徴:燃焼しているため粒は頑丈で繰り返し使いやすく、雑菌・線虫・雑草種が混ざってない清潔感ある土壌改良材になります。黒土と比べて通気性が大幅に改善されています。

- 用途:通気性が高いため鉢植えの培養土に使いやすくなっています。水生植物の培養土としても利用されます。

ゼオライト

- ゼオライト:ゼオライトは沸石とも呼ばれる鉱物の一種です。

- 特徴:水質浄化・脱臭効果・高い保肥力などにあります。そのため、根腐れ防止や肥料の流失や肥効の継続に効果を発揮します。一方で、入れすぎると肥料が効きにくくなるなどのデメリットがあるため、土壌や培養土に5%程度混ぜて使われる事が多いです。

石灰

- 石灰:石灰は石灰岩を原料にして作られた、生石灰・消石灰・炭酸カルシウムなどの総称です。園芸では主に消石灰・苦土石灰・有機石灰が土壌改良材または肥料として利用されます。

- 特徴:強いアルカリ性のため、酸性土壌を中和またはアルカリ性に変える事ができます。カルシウムが主成分になっているため土壌にカルシウムの補給が出来て、カルシウムの効果で植物の細胞壁などが作られ病害虫に強い植物体になる効果が期待できます。

- 消石灰の特徴:消石灰はPH12前後と高アルカリ性で、土壌をアルカリ性にする力が最も強く速効性があります。ただし、効き目が強いため、入れ過ぎると団粒構造が破壊されて土が硬くなったり、消石灰が馴染む前に苗を植え付けたりすると肥焼けを起こして根腐れを引き起こすことがあります。

- 苦土石灰の特徴:苦土石灰は石灰とマグネシウムを含んだ土壌改良材または肥料です。そのため、カルシウムの他に中量要素のマグネシウムの補給ができます。また消石灰と比べて反応が緩やで根を傷めるリスクが低いため、散布後すぐに植え付けが可能です。土壌をアルカリ性にする力は消石灰よりも弱く、有機石灰よりも強めになります。

- 有機石灰の特徴:有機石灰は、炭酸カルシウムを多く含んだ貝殻・卵の殻などを焼いたり粉砕したりして作られた土壌改良材または肥料です。有機石灰は、微生物を殺菌してしまう消石灰と違い、アルカリ性が低めなため殺菌効果は抑制されており、有機物やミネラル等の微量要素を含んでいるため微生物の働きを活性化する働きがあります。土壌をアルカリ性にする力は消石灰・苦土石灰よりも弱めになります。

ハイドロボール(クレイボール)

- ハイドロボール:ハイドロボールは、粘土を高温で焼成して、発砲させた球体の土壌改良材です。また別名では【クレイボール】とも呼ばれています。

- 特徴:通気性・排水性が抜群に優れており、また所々に穴があるためそこそこの保水性があり、保肥力が殆どありません。粘土を高温で焼いているため、粒が硬く丈夫で劣化しにくく【洗う▶︎乾燥】の繰り返しで長く再利用出来る。無機物で高温でも殺菌しているため雑菌が繁殖しにくく清潔感がある。

- 用途:一般的に水耕栽培用の土壌改良材として単体で利用されます。通気性・排水性を向上させる目的で培養土の中に配合する事もできます。

鉢底石

- 鉢底石:鉢底石は、排水性・通気性を向上させる目的で鉢底に入れられるゴロ石です。

- 選ぶ基準:基本的に粒子が大きいほどに排水性が高まるため、大きめの軽石が選ばれます。また鉢底石が脆いと、微塵が鉢穴を防いで排水性を悪化させるため頑丈な鉢底石が選ばれます。

- 工夫:鉢底石は同じサイズを集めると隙間に培養土が入り詰まって排水性を悪化させる事もあるため、サイズをバラバラにした方が良いです。鉢底石を透水性のネットで包んで鉢底に入れておけば、培養土が鉢底石の隙間に入ることが無くなるため排水性

有機物の土壌改良材

腐葉土

- 腐葉土:腐葉土は広葉樹の落ち葉を腐熟させた改良用土です。

- 選ぶ基準:腐葉土は完熟していて湿り気のある物を選びましょう。完熟していると、見た目が黒っぽくなり、葉の断片が小さくなっています。逆に油脂成分の多い針葉樹の葉が入っていたり、未熟な茶色の葉が混じっていたり、断片が大きく乾燥していたりする腐葉土は、植物の根を傷める原因にもなるため避けた方が良いでしょう。

- 特徴:土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の通気性・保水性・保肥力を高めるため植物が育ちやすい環境となる。腐葉土は肥料効果は殆どないですが、微量要素を含んでいるため植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌が肥沃になります。PHが中性のため扱いやすい。

- 用途:土壌の膨軟性を高めて、土に混ぜ込むだけで保水性・保肥力・通気性を改善したり、微生物を活性化して土の団粒化や土壌の肥沃化を促すことも出来ます。腐葉土は花壇の土壌改良材、コンテナ栽培の改良用土として幅広く利用されます。

ピートモス

- ピートモス:ピートモス は水苔類やヨシ・スゲ等の植物が堆積して腐植し泥炭化した用土です。

- 特徴:腐葉土と比べて養分を殆ど含んでいないため、微生物を活性化する力が弱く無菌で清潔感がある。土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の保水力を高める効果が高く、通気性・保肥力も改善する。PHは基本的に強い酸性になる。

- 注意点:PHが3~4の強い酸性のため、一般的な植物を育てる際は調整済のピートモスを使用するか、アルカリ性の土壌改良材を入れて使用した方がよいでしょう。

- 用途:土壌の膨軟性を高めて、保水性・保肥力・通気性を改善するのに利用されたり、PHを酸性に調節する目的で利用されたり、無菌で雑菌が繁殖しにくいためインドアグリーンの植物の改良用土として利用されたり、挿し木や種まき用の培土として利用されたり、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されたりしています。

バーク堆肥

- バーク堆肥:バーク堆肥は、樹木の樹皮を発酵させて作られた土壌改良材または肥料です。

- 選ぶ基準:バーク堆肥は見た目が黒っぽく、断片が小さくなって、しっかりと発酵しているものを選びましょう。発酵が未熟なものは、株元にマルチして使用した方がよいでしょう。

- 特徴:バーク堆肥は繊維が多く土壌の膨軟性を高める効果が非常に高い、そのため空気の通りが良くなり根の成長を助けます。また土壌の保水性・保肥力を改善する効果も高めです。微量要素を多数含んでいるため、植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌が肥沃になる。C/N比が高くリグニンを含む難分解性有機物が含まれているため完全な分解まで時間がかかる傾向があり膨軟効果が長く続く。PHは弱酸性から中性です。

- 注意点:C/N比が高いためバーク堆肥を大量に土壌に入れると分解時に微生物が窒素を余計に使い窒素飢餓を引き起こす事がある、そのためバーク堆肥の入れ過ぎには注意です。リグニンが発芽抑制・生育障害等を引き起こす原因になる事があります。リグニンは針葉樹の樹皮に多いため、広葉樹の記載がある場合はそちらを使うのがおすすめです。

- 用途:土壌の膨軟性を長期間に渡り高めて、保水性・保肥力・通気性を改善する目的、微生物を活性化して土壌を肥沃にしたりする目的で、花壇の土壌改良材として利用されたり、またコンテナ栽培の改良用土として利用されたりしています。

牛糞堆肥

- 牛糞堆肥:牛糞堆肥は、牛糞を主原料にして、籾殻・藁・オガクズなどを加えて、微生物の力で発酵さて作られた土壌改良材または肥料です。

- 選ぶ基準:牛糞堆肥は見た目が黒っぽく、悪臭がない、しっかりと発酵しているものを選びましょう。

- 特徴:牛糞堆肥には少量ですが窒素・リン・カリの肥料成分を含んでおり、また中量要素や微量要素の養分も含まれているため、植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌に団粒構造を作り肥沃な土壌を作り出す助けとなります。また土に混ぜるだけでも通気性・保水性・保肥力を高める効果があり植物が育ちやすい環境となります。

- 注意:牛糞堆肥は塩分濃度が高めで、分解も早いため、土量に制限のあるコンテナ栽培(プランター)ではあまり利用されません。

- 用途:土壌の保水性・保肥力・通気性を改善する目的、土の団粒化や土壌の肥沃化を促す目的で土壌改良で使用される事が多いです。

馬糞堆肥

- 馬糞堆肥:馬糞堆肥は、馬糞を主原料にして、藁・オガクズなどの植物性資材を加えて、微生物の力で発酵させ作られた土壌改良材または肥料です。

- 特徴:馬糞堆肥は極少量ですが窒素・リン・カリの肥料成分を含んでおり、また中量要素や微量要素の養分も含まれているため、植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌に団粒構造を作り肥沃な土壌を作り出す助けとなります。また土に混ぜるだけでも通気性・保水性・保肥力を高める効果があり植物が育ちやすい環境となります。※馬糞堆肥は牛糞堆肥と比べると肥料成分が少なめで、C/N比が高めのため分解速度が緩やかです。

- 用途:土壌の保水性・保肥力・通気性を改善する目的、土の団粒化や土壌の肥沃化を促す目的で土壌改良で使用されたり、また牛糞堆肥と比べて分解が緩やかで膨軟性を長く保つためコンテナ栽培で利用される事もあります。

べラボン

- べラボン:べラボンはヤシの実を特殊加工して作られた園芸資材です。

- 特徴:非常に軽く空気を多く含んでいて、水を含んだ時の膨張と乾燥した時の収縮比率が高いため、培養土などに混ぜ込むと通気性が大きく改善して根張りがよくなります。通気性はもちろん保水性・保肥力も高いため優れた土壌改善効果があり、単体でも植物を育てる事が出来る。

- 用途:土壌の膨軟性・通気性・保水性・保肥力を改善する目的で使用することができます。培養土としてべラボン単体で一般的な植物を育てる事ができます。非常に軽量なため吊り鉢やハンギングバスケットなどの培養土にもおすすめです。樹木に着生する洋ランなどの植物の培養土にも利用されます。

くん炭

- くん炭:くん炭は、もみ殻を炭化させたものです。

- 特徴:通気性と排水性が抜群によいため根腐れ防止効果があります。菌根菌などの有用微生物を活性化させる効果があるため、植物が菌根菌と共生して病気に強くなったり水分・栄養を補給しやすくなる事がある。植物の成長に必要とされるミネラルを含有していて、またケイ酸が50%近く含有しているため茎・葉が頑丈になりやすく病害虫に強くなる傾向がある。

- 用途:根腐れ防止・酸性土壌の改善などのために土壌に10%程度混ぜて使われる事が多いです。

籾殻

- 籾殻:籾殻は、籾の一番外側にある硬い殻です。

- 特徴:土壌を膨軟にする働きがあり、通気性と排水性の向上に高い効果が期待できます。籾殻はC/N比が約40と高いため完全な分解まで時間がかかる傾向があります。

- 注意点:C/N比が非常に高いため大量に土壌に入れると分解時に微生物が窒素を余計に使い窒素飢餓を引き起こす事があります。そのため入れる量を一割程度に留めるか、表面にマルチングして使用した方がよいでしょう。排水性がとても高いため、土壌に大量に入れると土が乾きやすくなるため注意が必要です。

- 用途:籾殻はマルチング資材として利用される事が多いです。また土壌に混ぜ込むと長期間分解されないため、土壌の膨軟性と排水性を向上させます。

ミズゴケ

- 特徴:ミズゴケは、コケ植物の中にある一属、または湿地などに生息している苔を乾燥させて作られた園芸資材です。ここでは、園芸資材の方を紹介しています。

- 特徴:本体の重さの10倍以上の水分を保持する高い保水能力があり、ミズゴケ同士の間に空隙がとても多く通気性も抜群で、ミズゴケ自体には養分はあまり含まれませんが保肥力も高い。

- 注意点:水苔は、水分を含むと腐敗(分解)しやすいため約1~3年程度で交換が必要になります。※水の与えすぎが腐敗を促進する原因にもなるため、過剰に水を与えて湿らせ過ぎない事も大切です。

- 用途:基本的に単体で利用される事が多く、着生ランやサギソウなどの植え付けに利用されます。

バークチップ

- バークチップ:バークチップは松などの針葉樹の樹皮で作られた資材です。サイズが大きいものから小さい物まで豊富にありますが、土壌改良材として利用する場合は小さいサイズのバークチップが使われます。

- 特徴:ミズゴケよりも通気性・排水性が抜群に高く、保水性・保肥力は低いです。

- 用途:洋ラン・シンビジウム・アンスリウムなどの樹木に着生して育つ植物などにおすすめです。

■植え付けの手順

①鉢植えに必要な物の準備

植物苗・植木鉢・培養土・鉢底石・スコップを準備する。

②鉢底石を入れる

植木鉢の中に鉢底石をいれます。鉢底石を入れる量は植木鉢の深さの五分の一程度を目安にして入れます。

③ウォータースペースの確保

ウォータースペースとは、植木鉢の縁から培養土の表面までの間のスペースになり、水やりをした際に水が溢れないように水を貯めておく場所です。

鉢植えの中に三分の一程度を目安にして培養土を入れます。培養土の上に苗を置いてみて、ウォータースペースが2~3cm確保出来るように、培養土を足したり引いたりして、苗の肩の高さを調節しましょう。

ウォータースペースが確保出来る高さに、培養土の量を調節出来たら、一度苗を取り出します。

④苗の根鉢を崩す

苗は、そのまま植え付ける事も出来ますが、根鉢が出来ている場合は根鉢を崩した方がいいでしょう。

根鉢を放置すると、根が上手く広がらずに成長が止まります。根の伸長と地上部の成長は相関しているため、基本的に根鉢は軽く解してから植え付けた方がよいでしょう。

ただし、移植を苦手にしている植物は、根を出来るだけ触らないようにして植え付けて下さい。

⑤培養土をしっかり入れる

ウォータースペース分の高さを調節した培養土の上に、苗を乗せて、苗の周りに培養土を入れます。苗の肩の高さまで培養土を入れたら、隙間がなくなるように指でつついて、しっかり培養土を入れこみます。

⑥水やりをする

鉢植えの中に培養土・苗を入れて植え付けが完了したら、水やりを行います。鉢底から水が溢れるくらいにたくさん与えてください。

水が引いた時に、隙間が埋まって培養土のかさが減ってる事があります。その場合は、追加で培養土を入れましょう。