冬越しとは、植物が冬の寒さを耐えて春まで生き残ることです。また冬越しを行うとは、住んでいる地域の寒さに適応出来ていない植物を、保護して越冬させる事になります。

ここでは、植物の耐寒性の調べ方、植物の冬越しを行う方法などを紹介しています。

■植物の耐寒性

植物の耐寒性とは、冬の低温に耐える能力のことです。

植物の耐寒性を表す指標には単に耐寒性が「強い」「弱い」で表す方法、植物が耐えうる状態に対して「耐凍性」「耐霜性」「耐雪性」で表す方法、温度を1~13までのレベルに分類して植物が耐える温度と地域をからめて「Hardiness zone(耐寒性ゾーン)」で表す方法などがあります。

植物の耐寒性は同じ種類でも、植物の個体差(成熟度・サイズ・水分量・品種差)で変化があり、また環境によっても変わる場合があります。また植物には生命活動を維持できる最低温度がありますが、同じ植物でも必ずそこまで耐える保証があるわけではありません。そのため、植物の耐寒性は参考としながら冬越しの方法に繋げるとよいでしょう。

耐寒性(強い・弱い)

耐寒性を表す指標に「耐寒性が強い」と「耐寒性が弱い」の二種類があります。

耐寒性が強いは、植物が0℃以下の温度に耐える性質がある事を示しており、耐寒性が弱いは、植物が0℃以下の温度に耐える性質が無いことを示してます。耐寒性の強い弱いは、主に製品のラベルなどで使用されています。

耐凍性・耐霜性・耐雪性

- 耐凍性:植物が凍害に耐える能力があります。

- 耐霜性:植物が霜に耐える能力があります。

- 耐雪性:植物が積雪に耐える能力があります。

Hardiness zone(耐寒性ゾーン)

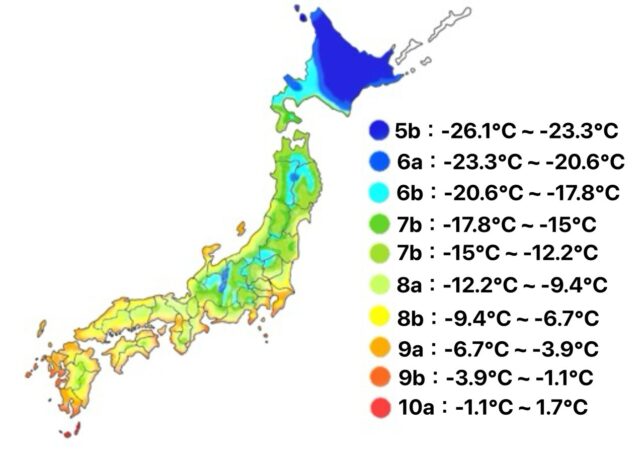

Hardiness zone (耐寒性ゾーン)とは、アメリカ合衆国農務省が造園やガーデニングのために大まかなガイドとして開発したシステムです。

Hardiness zone (耐寒性ゾーン)では、温度を1~13までのレベルに分類しており、Hardiness zone (耐寒性ゾーン)を活用することで、植物が耐えられる最低温度を大まかに示したり、年間最低気温の平均値を地域ごとに表記して植物が冬越しできる範囲を分かりやすく示したりしています。

Hardiness zone の温度分布

- 0a:<-53.9℃

- 0b:-53.9℃ ~ -51.1℃

- 1a:-51.1℃ ~ -48.3℃

- 1b:-48.3℃ ~ -45.6℃

- 2a:-45.6℃ ~ -42.8℃

- 2b:-42.8℃ ~ -40℃

- 3a:-40℃ ~ -37.2℃

- 3b:-37.2℃ ~ -34.4℃

- 4a:-34.4℃ ~ -31.7℃

- 4b:-31.7℃ ~ -28.9℃

- 5a:-28.9℃ ~ -26.1℃

- 5b:-26.1℃ ~ -23.3℃

- 6a:-23.3℃ ~ -20.6℃

- 6b:-20.6℃ ~ - 17.8℃

- 7a:- 17.8℃ ~ -15℃

- 7b:-15℃ ~ -12.2℃

- 8a:-12.2℃ ~ -9.4℃

- 8b:-9.4℃ ~ -6.7℃

- 9a:-6.7℃ ~ -3.9℃

- 9b:-3.9℃ ~ -1.1℃

- 10a:-1.1℃ ~ 1.7℃

- 10b:1.7℃ ~ 4.4℃

- 11a:4.4℃ ~ 7.2℃

- 11b:7.2℃ ~ 10℃

- 12a:10℃ ~ 12.8℃

- 12b:12.8 ~ 15.6℃

- 13a:15.6 ~ 18.3℃

- 13b:>18.3

Hardiness zone の使い方

- 植物の耐寒性:植物の耐寒性を温度またはHardiness zone の基準で調べます。※例として、植物がHardiness zone:7bと説明される場合は、この植物が最低気温-15℃ ~ -12.2℃に耐えられることを意味します。

- 地域の最低気温:植物が住んでる地域の最低気温に耐えられるか調べるために、Hardiness zone の日本マップで簡易的に調べるか、地域の年間最低気温の平均値を気象庁のホームページから調べます。

- 冬越し必要かを調べる:植物のHardiness zoneと地域の最低気温を組み合わせて、住んでる地域で、植物が冬越し可能かを判断します。冬越し出来ない場合は、冬越し対策をおこないましょう。

■冬越しを行う方法

乾燥気味に管理

植物は、乾燥気味に管理する事で、細胞内の水分が減り、細胞液の濃度が上がります。細胞液の濃度が上がると、不凍液のように凍結しにくくなるため、細胞が凍結で損傷してしまうことを抑えられて枯れることを防ぐ事ができます。

また、冬の寒さが厳しい時に下手に水を与えると、根が凍結して傷む事もあるため、その対策もまた必要です。

管理方法

- 水やりの方法:冬に入る数週間前から水の量を減らして乾燥気味に管理して冬に順応させます。

- 冬の水やり方法:水やりした水分が凍結して植物の根を傷つけないように、水やりのタイミングは暖かい日の午前中に行います。

マルチング

マルチングとは、地面の表面を資材で覆うことです。

マルチングする理由

- 凍結・霜の防止:植物の株元や根をマルチングの資材で覆う事で、根を凍結や霜から守れます。

- 乾燥防止:冬場は雨が少なく寒風によって乾燥しやすいため、マルチングして水分が蒸発するのを防ぎます。

マルチングのやり方

- 時期:霜から根を守るために、霜が降りる前の11月頃に行いましょう。

- 準備:バーク堆肥や藁などのマルチング資材を準備します。おすすめは春を迎えたら、そのまま堆肥として利用出来るものです。

- 資材を入れる:育てている植物の周りに、マルチング資材を5~8cmほどの厚みになるように入れます。

- 冬越し後:株元の光を遮るようにマルチング資材がある場合は、株元に日光が当たるように少しどかします。マルチング資材が分解されるものであれば、そのまま堆肥として株の周りで利用すると良いでしょう。

おすすめのマルチング資材

- バーク堆肥

- 腐葉土

- 藁

- 落葉

- バークチップ

植物にカバーをかける

植物にカバーをかけるとは、植物にビニールや寒冷紗などをかけることです。

カバーをかける理由

- 寒風:寒風とは、冬の寒い風です。寒風は寒く乾いた風のため、植物に直接当たると、体感温度を下げたり、乾燥を早めて、障害を引き起こす原因となります。そのため、植物にカバーをかけて寒風が当たるのを防ぎます。

- 寒さを軽減:植物にカバーをかける事で、昼夜の急激な温度変化を防ぎ、植物への環境ストレスが軽減します。

ビニール・寒冷紗

植物の周りに支柱を立てて、ビニールまたは寒冷紗を支柱に巻き付けます。巻き付けたビニールまたは寒冷紗が落ちないように洗濯バサミや紐などを使い固定しましょう。※ビニールを巻く場合は穴を開けて通気性を確保してください。

苗キャップ

苗キャップは、透明のカバーで苗や小さな植物を保護するための専用の製品です。専用のカバーを苗または小さな植物の上に被せて、風などで飛んでいかないように固定して利用します。

温室に入れる

温室とは、内部の温度を一定に保てるようにガラスやプラスチックフィルムなどで作られた建物です。

温室に植物を入れる理由

- 寒さの軽減:温室に使用される壁面の素材によって寒さの軽減率は変化しますが、一般的に温室の内気温の方が外気温より高くなるため寒さ対策に効果的です。また昼夜の急激な温度変化を防ぐため植物への環境ストレスも軽減されます。

- 寒風対策:寒風とは、冬の寒い風です。寒風は寒く乾いた風のため、植物に直接当たると、体感温度を下げたり、乾燥を早めて、障害を引き起こす原因となります。植物を温室に入れる事で寒風が当たるのを防ぎます。

- 凍結・霜の防止:温室に取り込む事で霜・凍結から植物を守れます。

ガラス製とプラスチックフィルム製の温室の違い

ガラス製の温室

ガラス製の温室はビニールフィルム製の温室と比べて耐久性に優れており、断熱効果が高く、光の透過性にも優れています。そのため、植物のことを考えたらガラス製の温室がおすすめです。

ビニールフィルム製の温室

ビニールフィルム製の温室は、ガラス製の温室と比べて遥に安価な所が特徴です。ただし、ガラス製と比べると耐久性は低く1~3年ほどで買い替えが必要になり、断熱効果も低めです。

屋内に植物を取り込む

屋内とは、建物の中になります。冬の屋内は屋外と比べて温度が高く植物が凍結するリスクもありません。そのため、氷点下を下回ると枯れるリスクが高まる植物などが、冬越しの際に屋内に取り込まれる事が多いです。

- 寒さ対策:屋内は屋外と比べて温度が高く保たれるため、低温に耐えられない植物、氷点下に耐えらない植物などは、屋内で管理しながら冬越しされるのが一般的です。※ただし、日当たりが悪くなる傾向があるため、植物が弱らない程度以上の光の量を確保する必要があります。

- 寒風対策:寒風とは、冬の寒い風です。寒風は寒く乾いた風のため、植物に直接当たると、体感温度を下げたり、乾燥を早めて、障害を引き起こす原因となります。屋内で管理すれば寒風に当たる恐れはありません。

- 凍結・霜の対策:屋内に取り込む事で霜・凍結から植物を守れます。

屋内に植物を取り込む際の注意点

- 明るさ:植物を育てるには十分な光が必要です。屋外で育ってきた植物を、屋内に取り込んで十分な光を当てながら、育てる事は難しい場合も多いですが、植物を窓辺で管理したり、植物育成ライトを活用して、植物が弱らないよう管理することは大切です。植物の種類にもよりますが、最低でも中程度または高程度の照度を確保してあげましょう。

- 暖房機:エアコンなどの暖房機の風は、植物に直接当たると蒸散を促進してしまい、乾燥して葉が落ちる原因になります。そのため、暖房機の傍には置かない方がよいでしょう。

照度のレベル

- 弱い照度:500~2500lux

- 中程度の照度:2500~10000lux

- 高程度の照度:10000~20000lux

- 強い直射日光:20000~100000lux

※照度(lux)を調べる方法は、携帯のアプリや照度計などがあります。携帯のアプリでも手軽に調べられますが、詳しく調べたい方は楽天に売ってある照度計を利用すると良いでしょう。

※照度が少ない場所で育てたい場合は楽天に売ってある植物育成ライトを利用してみるとよいかもしれません。植物育成ライト以外の人工的な照明の光には光合成に必要な波長が僅かにしか含まれない事があるため、十分の照度あると思っても植物がしっかり育たない事もあるため注意が必要です。

その他

掘りあげ:掘りあげとは、球根や株を土から取り出すことです。冬越しでは、掘りあげた球根や株を適切な場所(冷暗所や屋内)で、晩冬から春頃まで管理します。

掘りあげ:掘りあげとは、球根や株を土から取り出すことです。冬越しでは、掘りあげた球根や株を適切な場所(冷暗所や屋内)で、晩冬から春頃まで管理します。 トンネル:トンネルとは、冬の冷気や霜などから植物を保護するために、植物の上に防寒用のシート(寒冷紗や不織布など)をトンネル状にかける事です。寒さに弱い植物を、少し早めに栽培したい時などに用いられます。

トンネル:トンネルとは、冬の冷気や霜などから植物を保護するために、植物の上に防寒用のシート(寒冷紗や不織布など)をトンネル状にかける事です。寒さに弱い植物を、少し早めに栽培したい時などに用いられます。 ベタがけ:ベタがけとは、冬の冷気や霜などから植物を保護するために、植物の上に防寒用のシート(寒冷紗や不織布など)を直接かける事です。寒さに弱い植物を、少し早めに栽培したい時などに用いられます。

ベタがけ:ベタがけとは、冬の冷気や霜などから植物を保護するために、植物の上に防寒用のシート(寒冷紗や不織布など)を直接かける事です。寒さに弱い植物を、少し早めに栽培したい時などに用いられます。