剪定とは、植物の茎を切ることです。植物は剪定をすることで、株の見た目がよくなったり、株を若返ったり、花の数を増えたりする効果があり、一般的に好影響が期待できます。

このページでは、樹木の樹形と仕立て方、剪定の切り方の分類、剪定する時の注意点などを紹介しています。

■木の仕立て方の一覧

木の仕立て方は、自然樹形と人工樹形の二種類に大きく分ける事ができます。木は多くの場合、自然樹形で育てられる事が多いですが、刈り込みに強い植物などは人工樹形に仕立てられたりもします。

自然樹形と人工樹形の違いや仕立て方、また特殊な仕立て方などは下記からご確認下さい。

●自然樹形と人工樹形の違い

自然樹形

自然樹形とは、自然の状態で生育した時に見られる樹形です。

自然樹形の剪定は、基本的に樹種の流れに沿った間引き剪定(すかし剪定)で行われます。

自然樹形の主な形

- 卵形

- 広卵形

- 杯形

- 傘状形

- ほうき形

- 枝垂れ形

- 円錐形

- 不定形

- 株立ち

人工樹形

人工樹形とは、自然樹形と対比して人工的に仕立てられている樹形です。

人工樹形は、自然界で見られないような形状に仕立てられており、人工樹形の剪定は一般的に刈り込み剪定で行われます。

人工樹形の主な形

- 生垣

- 円錐形仕立て(円筒形仕立て)

- 玉仕立て

- 玉散らし

- トピアリー

- スタンダード仕立て

●自然樹形の仕立て方

自然樹形の仕立て方とは、樹木の自然な雰囲気を崩さずに見た目やサイズをコントロールする方法です。自然樹形を維持する事で大切なことは、木の輪郭線を大まかに維持しながら、枝先を整えず無造作感を出す事にあります。

ここでは、自然樹形で見られる形、樹形ごとの剪定の仕方などを紹介しています。

自然樹形の主な形と仕立て方

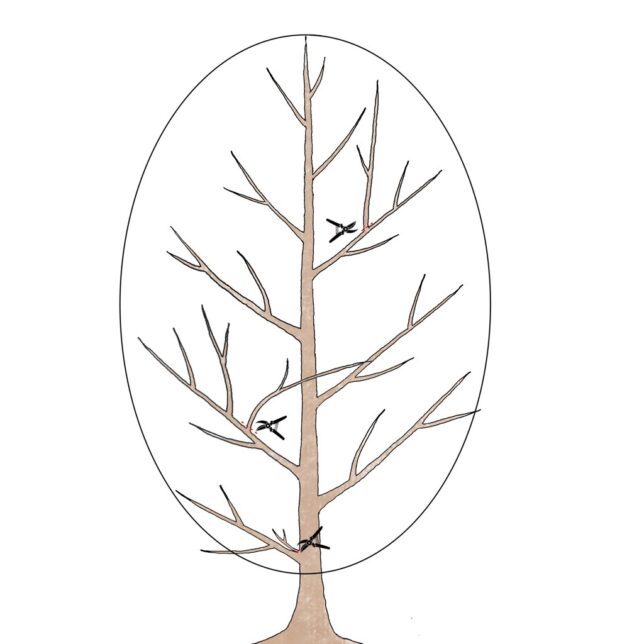

卵形

自然樹形の”卵形”とは、樹冠の形が楕円形をしている木です。

剪定方法

- 木を観察:木全体を観察して、枯れた枝・折れた枝・病気の枝などの不要さの優先順位が高い枝を探します。

- 剪定:枯れ枝は完全に不要なため根元から間引き剪定します。折れ枝や病気の枝は間引き剪定または切り替え剪定をして不要な部分を取り除きましょう。

- 木を観察:木全体を観察して、枝同士の間隔が短い場所、混みあっている場所、忌み枝(徒長枝・立ち枝・混み枝・逆さ枝 など)を探します。

- 剪定:木全体のバランスを見ながら、混んでいる場所の枝や、忌み枝を間引き剪定しましょう。※枝の密度が低い時などは忌み枝も必要に応じて残しましょう。枝葉の密度が低いけど、忌み枝が外観を崩していたり、他の枝の成長を著しく悪くしていると感じる場合は、切り替え剪定で対応する方法もあります。

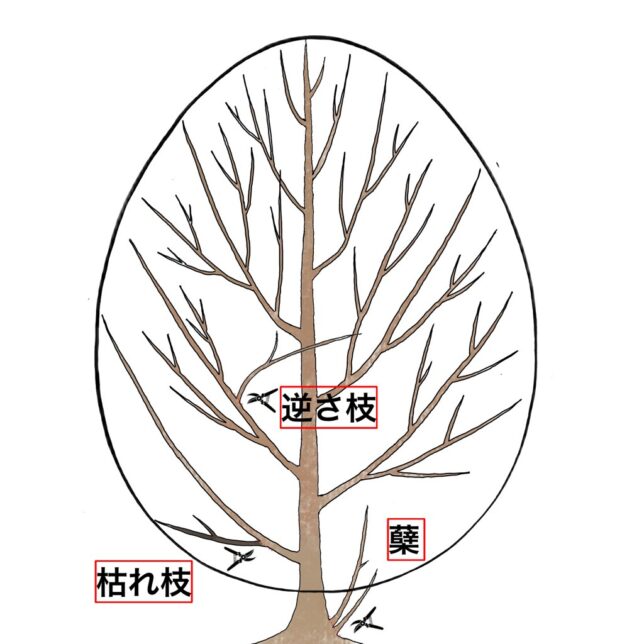

広卵形

自然樹形の”広卵形”とは、樹冠の形が卵のような形をしている木です。

剪定方法

- 木を観察:木全体を観察して、枯れた枝・折れた枝・病気の枝などの不要さの優先順位が高い枝を探します。

- 剪定:枯れ枝は完全に不要なため根元から間引き剪定します。折れ枝や病気の枝は間引き剪定または切り替え剪定をして不要な部分を取り除きましょう。

- 木を観察:木全体を観察して、枝同士の間隔が短い場所、混みあっている場所、忌み枝(徒長枝・立ち枝・混み枝・逆さ枝 など)を探します。

- 剪定:木全体のバランスを見ながら、混んでいる場所の枝や、忌み枝を間引き剪定しましょう。※枝の密度が低い時などは忌み枝も必要に応じて残しましょう。枝葉の密度が低いけど、忌み枝が外観を崩していたり、他の枝の成長を著しく悪くしていると感じる場合は、切り替え剪定で対応する方法もあります。

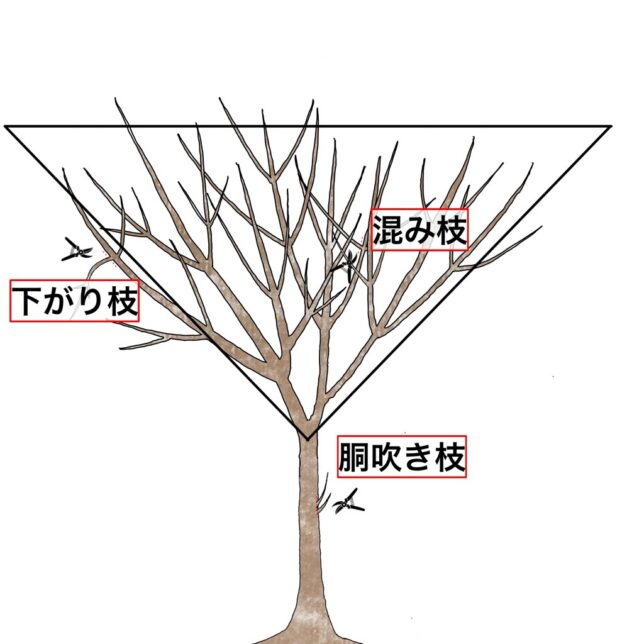

杯形

自然樹形の”杯形”とは、樹冠の形が杯形または倒三角形のような形をしている木です。

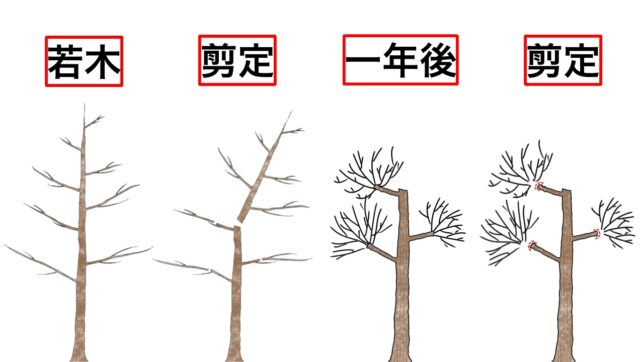

また高木を低木したい目的、果樹の収穫を楽にする目的などで若木の頃から芯止めなどの剪定を繰り返して、意図的に杯形の樹形が作られることもあります。

剪定方法

- 木を観察:木全体を観察して、枝同士の間隔が短い場所、混みあっている場所、忌み枝(徒長枝・立ち枝・混み枝・逆さ枝 など)を探します。

- 剪定:枯れ枝は完全に不要なため根元から間引き剪定します。折れ枝や病気の枝は間引き剪定または切り替え剪定をして不要な部分を取り除きましょう。

- 木を観察:木全体を観察して、枝同士の間隔が短い場所、混みあっている場所、忌み枝(徒長枝・立ち枝・混み枝・逆さ枝 など)を探します。

- 剪定:木全体のバランスを見ながら、混んでいる場所の枝や、忌み枝を間引き剪定しましょう。※枝の密度が低い時などは忌み枝も必要に応じて残しましょう。枝葉の密度が低いけど、忌み枝が外観を崩していたり、他の枝の成長を著しく悪くしていると感じる場合は、切り替え剪定で対応する方法もあります。

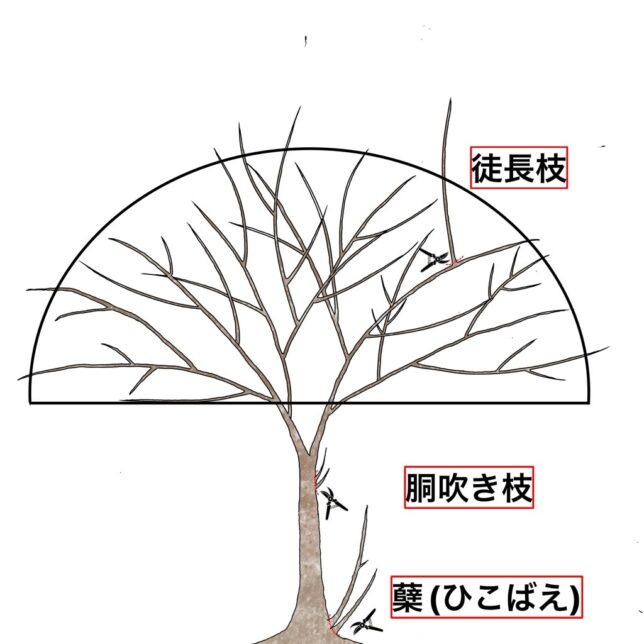

傘状形

自然樹形の”傘状形”とは、樹冠の形が半円形形またはドーム形のような形をしている木です。

剪定方法

- 木を観察:木全体を観察して、枯れた枝・折れた枝・病気の枝などの不要さの優先順位が高い枝を探します。

- 剪定:枯れ枝は完全に不要なため根元から間引き剪定します。折れ枝や病気の枝は間引き剪定または切り替え剪定をして不要な部分を取り除きましょう。

- 木を観察:木全体を観察して、枝同士の間隔が短い場所、混みあっている場所、忌み枝(徒長枝・立ち枝・混み枝・逆さ枝 など)を探します。

- 剪定:木全体のバランスを見ながら、混んでいる場所の枝や、忌み枝を間引き剪定しましょう。※枝の密度が低い時などは忌み枝も必要に応じて残しましょう。枝葉の密度が低いけど、忌み枝が外観を崩していたり、他の枝の成長を著しく悪くしていると感じる場合は、切り替え剪定で対応する方法もあります。

ほうき形

自然樹形の”ほうき形”とは、樹冠の形が逆さになった箒(ホウキ)のような形をしている木です。

剪定方法

- 木を観察:木全体を観察して、枯れた枝・折れた枝・病気の枝などの不要さの優先順位が高い枝を探します。

- 剪定:枯れ枝は完全に不要なため根元から間引き剪定します。折れ枝や病気の枝は間引き剪定または切り替え剪定をして不要な部分を取り除きましょう。

- 木を観察:木全体を観察して、切る優先順位が中程度の忌み枝(徒長枝・立ち枝・混み枝・逆さ枝 など)を探します。

- 剪定:木全体のバランスを見ながら、忌み枝を間引き剪定しましょう。※ただし、枝の密度が低い時などは忌み枝も必要に応じて残しましょう。枝葉の密度が低いけど、忌み枝が外観を崩していたり、他の枝の成長を著しく悪くしていると感じる場合は、切り替え剪定で対応する方法もあります。

枝垂れ形

自然樹形の”枝垂れ形”とは、枝が下方へと枝垂れる形をしている木です。

剪定方法

- 木を観察:木全体を観察して、枯れた枝・折れた枝・病気の枝などの不要さの優先順位が高い枝を探します。

- 剪定:枯れ枝は完全に不要なため根元から間引き剪定します。折れ枝や病気の枝は間引き剪定または切り替え剪定をして不要な部分を取り除きましょう。

- 木を観察:木全体を観察して、切る優先順位が中程度の忌み枝(徒長枝・立ち枝・下がり枝・混み枝・逆さ枝 など)を探します。

- 剪定:木全体のバランスを見ながら、優先順位の高い忌み枝を間引き剪定しましょう。

- 木を観察:木全体を観察して、枝が長く伸びて、分枝も多い枝を探します。

- 剪定:枝の中で、弧を描き外側に流れる見た目のよい分枝を残して切り替え剪定しましょう。一般的には内側(上側)から枝分かれした分枝を残します。

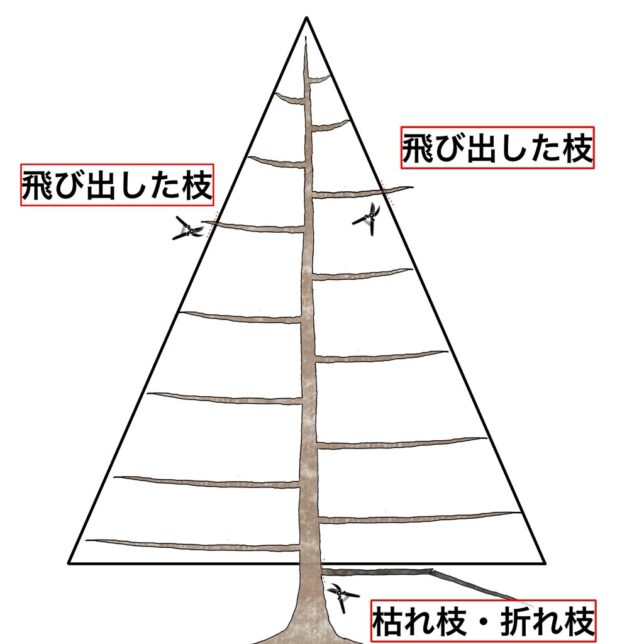

円錐形(針葉樹)

自然樹形の”円錐形”とは、樹冠の形が円錐形の形をしているものです。一般的に針葉樹でみられる木になります。

剪定は株全体のバランスを見ながら、円錐形の輪郭線から飛び出した枝を、刈り込み剪定して形を整えます。枯れ枝は採光を遮り、内部の枝からの萌芽が減りスカスカとなりやすいため、不要な場合は除去します。

詳しい剪定の方法は、人工樹形の剪定方法にある円錐形仕立て(円筒形仕立て)から、ご覧下さい。

株立ち

自然樹形の”株立ち”とは、幹(主枝)が三本以上立っている木です。

剪定方法

株立ちの剪定方法は、樹種によって変わるため、下記の剪定方法を参考にしてながら、育てる植物に合わせた剪定を行ってください。

剪定方法①:幹(主枝)の寿命が長い株立ち樹形の剪定は、幹(主枝)を残しながら、幹から伸びる枝を剪定します。樹種や品種で幹や枝の伸び方が変わるため、樹種や品種に合う剪定を行うとよいでしょう。

枝垂れ形にする場合は、株全体のバランスを見ながら、不要な枝である”枯れ枝”・損傷枝”・病枝”・”混み枝”・”逆さ枝”・”徒長枝”・”交差枝”などを剪定して取り除き、外側に流れる見た目のよい枝を残して、間引き剪定や切り替え剪定して優雅に枝垂れる樹形をつくります。

コンパクトな樹形にする場合は、幹(主枝)の数を3・5・7本の奇数にして、一本の幹に見立てて、不要な枝を間引き剪定または切り替え剪定して方を整えます。基本的に外側に伸びる枝を残して、内側に伸びる枝を剪定するとよいでしょう。また忌み枝と呼ばれる”枯れ枝”・損傷枝”・病枝”・”混み枝”・”逆さ枝”・”徒長枝”・”交差枝”なども剪定する枝の対象になります。

剪定方法②:幹(主枝)の寿命が中程度の株立ち樹形の剪定は、基本的に細かな剪定をしません。成長の始まる春頃に、樹勢が落ちた古い幹(主枝)を地際から間引き剪定して、新しい枝を伸ばし株を更新していきます。

剪定方法③:幹(主枝)の寿命が短い株立ち樹形の剪定は、毎年定期的に幹(主枝)の全てを地際付近から剪定(刈り込み)して株を更新します。

●人工樹形の仕立て方

人工樹形とは、自然樹形と対比して人為的に仕立てられる樹形です。人工樹形では、自然に成長した木の輪郭線に刈り込みバサミを入れて、円錐形や円筒形の形状にされたり、また和物では玉散らしなどに仕立てられることもあります。

☆人工樹形の主な形と仕立て方

- 生垣

- 円錐形仕立て(円筒形仕立て)

- 玉仕立て

- 玉散らし

- スタンダード仕立て

- トピアリー

- その他(刈り込み剪定に適した樹種)

- 針葉樹

- 広葉樹

生垣

生垣とは、生きている植物を植栽して作られる垣根です。主に土地の境界をわける目的などで利用されます。また生垣には自然な樹形をいかした自然風と、人工的な刈り込みを入れて作られる整形式の二種類がありますが、ここでは整形式の生垣の剪定方法を紹介します。

生垣の剪定で大切なポイント

- 剪定する時期を守る:樹種に合った剪定時期を守る事で、木に与えるストレスを軽減します。また適切な時期に剪定する事で剪定の回数を抑えたり、美観を長く保てたりするメリットもあります。

- 剪定回数:剪定の回数は樹種によって1回から2回以上行います。生育旺盛な樹種は、剪定回数が少ないと、枝がどんどん太くなり、生垣の厚みが増していきます。そのため、木の成長スピードに合わせて年に1回から2回以上の剪定が必要です。

- 分枝を促す:株は分枝が多いほど、枝葉が密になり、また横や上への成長速度が抑制されて生垣の厚みを抑えたり剪定回数が抑えられたりします。そのため、生垣の表面を何度も刈り込み剪定して分枝を促す事が大切です。

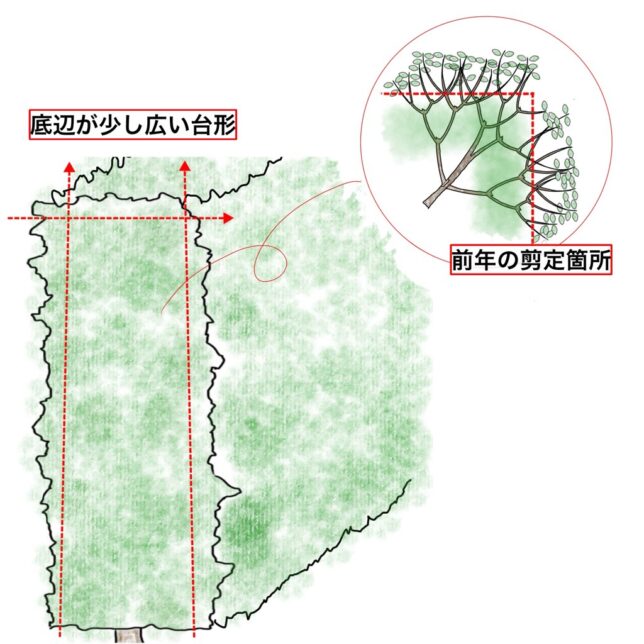

- 生垣の形:生垣を横から見た時の断面は、上面がやや幅狭な台形になるようにします。生垣の下部が少し前に出る事で、下枝にもしっかり光が当たり、萌芽が促されるため生垣の下部がむき出しになることが防げます。

- 側面を剪定する順番:側面を剪定する時は、下から上に刈り込み剪定していきます。生垣の下部を基準にして剪定する事で、生垣の下部の切りすぎを防ぐ事が来て、萌芽力の弱い木の下部がスカスカになる事を防げます。

- 萌芽力:生垣は基本的に萌芽力が強かったり、分枝力が高い樹種が選ばれますが、針葉樹などの萌芽力が弱い樹種が使われたりもします。萌芽力の弱い樹種は株内部に太陽の光が当たらないとスカスカになりやすいため、刈り込み剪定の後に、間引き剪定(すかし剪定)をして、木の内部に採光をとり萌芽を促します。

生垣の剪定手順

- 太い枝の除去:成長の早い樹種は、太い枝が長く伸びて生垣の境界線から飛び出る事があります。太い枝は、残すと刈り込み剪定のラインがどんどん後退して生垣に厚みが出来てしまうため、太い枝は間引き剪定で除去しましょう。

- 刈り込み剪定:刈り込み剪定は上面・側面を順不同で行います。

- 上面の刈り込み剪定:生垣の上面は、水平をイメージして刈り込み剪定します。水平を上手く出す自信がない場合は、予め糸を張っておいて、糸を目印にして刈り込み剪定しましょう。また生垣を厚くしたくない場合は、前回の刈り込みラインまで戻り、刈り込み剪定しましょう。

- 側面の刈り込み剪定:生垣の側面は、下側が少し前に出るイメージしながら頭の中で輪郭線をつくり、輪郭線に沿って刈り込み剪定します。側面の剪定順番は、萌芽力の弱い下の枝から先に行い、下側を基準にして上側を剪定していきましょう。生垣に厚みを出したくない場合は、必ず前年の刈り込みラインまで戻り、刈り込み剪定しましょう。

- 生垣の中に採光をとる:萌芽力の弱い樹種は、生垣の内部に光が入らないと枯れこんでスカスカになりやすいため、株全体のバランスを見ながら忌み枝を間引き剪定して、株内部にも光が入るようにするとよいでしょう。

生垣に穴が空いたら

生垣の一部に、枝葉がなくなり穴が空く事があります。その場合は、周囲にある枝を穴の空いている方に誘引して、紐などで固定して、穴を塞ぎましょう。

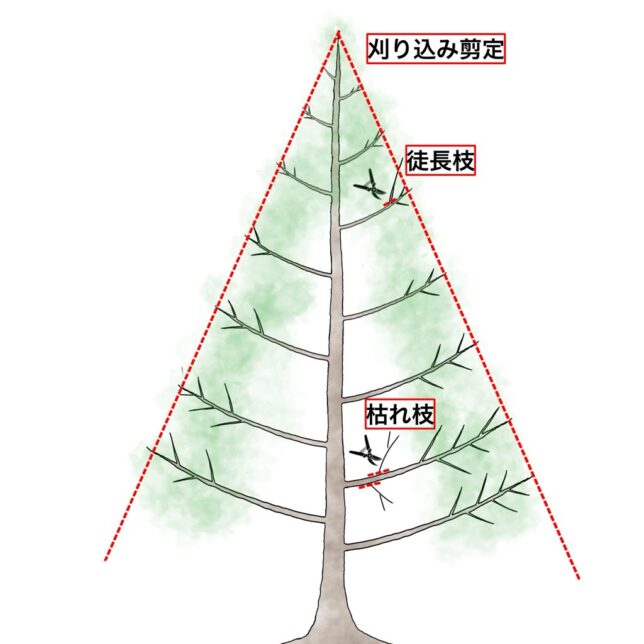

円錐形仕立て(円筒形仕立て)

円錐形仕立て(円筒形仕立て)とは、木を円錐形や円筒形に刈り込んで仕立てる剪定方法です。

円錐形仕立て・円筒形仕立ては、一般的に自然樹形が円錐形や円筒形になる針葉樹(コニファー)を使用して作られる事が多いです。そのため、ここでも針葉樹での仕立て方を紹介します。

円錐仕立て・円筒形仕立てで大切なポイント

- 剪定する時期を守る:樹種に合った剪定時期を守る事で、木に与えるストレスを軽減します。また適切な時期に剪定する事で剪定の回数を抑えたり、美観を長く保てたりします。

- 萌芽力①:基本的に萌芽力が弱く、採光のない株の内部や下枝は萌芽せずに枯れこみやすい傾向にあります。そのため、刈り込み剪定の他に、間引き剪定(すかし剪定)も行い、木の内部に採光をとり萌芽を促してください。

- 萌芽力②:萌芽力の弱い針葉樹は、枝を剪定する時に芽のない部分まで切り戻すと、萌芽することなく枝全体が枯れてしまいます。そのため、萌芽力のない植物を剪定する時は、必ず、枝に芽や葉を残して剪定する必要があります。

円錐仕立て・円筒形仕立ての剪定手順

- 太い徒長枝の除去:輪郭線から飛び出る太い徒長枝が伸びている事があります。太い枝を残すと、バランスが崩れたり、刈り込み剪定のラインが後退したりしやすいため、太い枝は間引き剪定で除去します。

- 刈り込み剪定:株全体を観察して、頭の中に円錐形・円筒形の輪郭線を描きます。輪郭線から飛び出ている枝葉を刈り込みバサミを使って剪定しますが、その際の剪定順番は、萌芽力の弱い下の枝から先に行い、下側を基準にして上側に向かって剪定すると失敗が少ないでしょう。※葉のない部分まで強く刈り込み剪定すると、萌芽せずに枯れるため、必ず枝に葉を残して剪定しましょう。

- 生垣の中に採光をとる:萌芽力の弱い樹種は、生垣の内部に光が入らないと枯れこんでスカスカになりやすいため、株全体のバランスを見ながら忌み枝を間引き剪定して、株内部にも光が入るようにするとよいでしょう。

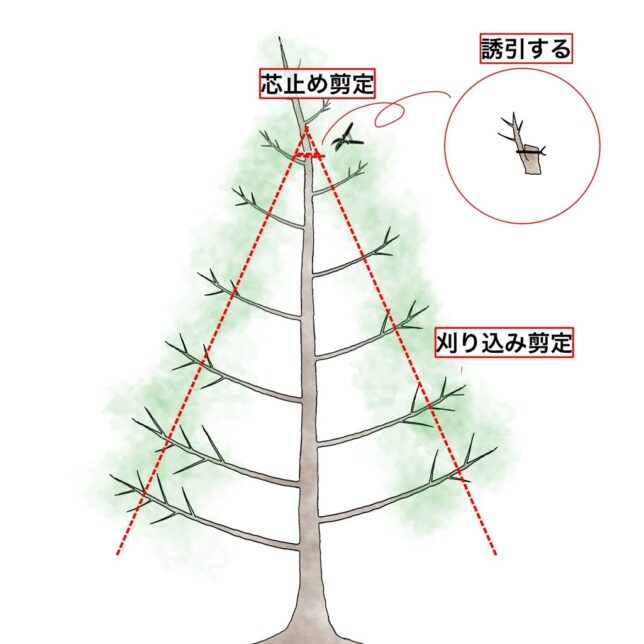

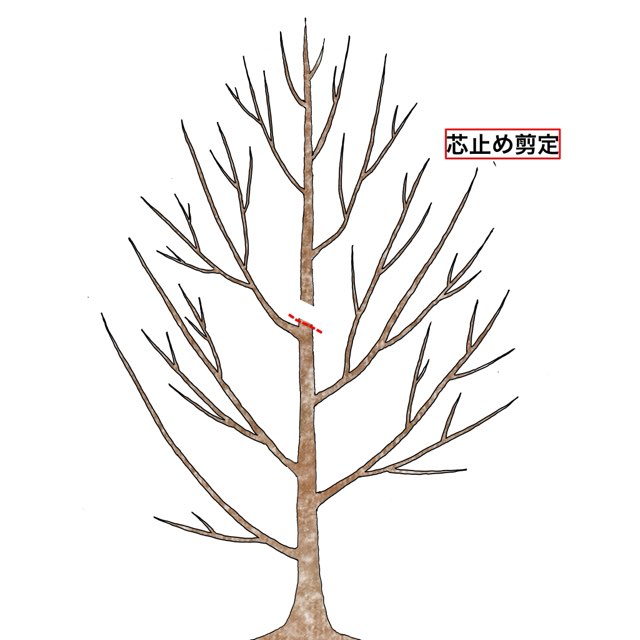

芯止め剪定

芯止め剪定とは、木の最も高い位置にある成長点を剪定して樹高を抑える剪定方法です。

針葉樹は、剪定をしないと数十メートルの高木になることがあり管理が難しくなる事があるため、樹高を抑えたい時は芯止め剪定が必要です。

芯止め剪定のやり方

- 株全体を見て切り戻す高さを決めます。

- 決めた高さで、主幹を剪定バサミまたはノコギリを使って剪定します。

- 剪定後に切り口の下にある、側枝を上側に向けて紐で主枝と一緒に括り、側枝が上に成長するように誘引します。これをする事で自然樹形が円錐形に保たれます。※優位しない場合は自然樹形が崩れる場合があります。

- 芯が分かれて複数になる場合は、1本を残して、残りは間引き剪定で取り除きましょう。

- 芯止め剪定をしたら、芯止めした高さに合わせて刈り込み剪定しましょう。

玉仕立て

玉仕立てとは、木を半球形に刈り込んで仕立てる剪定方法です。主にツゲやドーム状に成長する習慣のある品種などが利用されます。

玉仕立ての剪定手順

- 太い徒長枝の除去:輪郭線から飛び出る太い徒長枝が伸びている事があります。太い枝を残すと、バランスが崩れたり、刈り込み剪定のラインが後退したりしやすいため、太い枝は間引き剪定で除去します。

- 刈り込み剪定:株全体を観察して、頭の中に半球形の輪郭線を描きます。輪郭線から飛び出ている枝葉を刈り込みバサミを使って剪定しましょう。

- ※萌芽力の弱い樹種を剪定する場合は、葉のない部分まで強く刈り込み剪定すると、萌芽せずに枯れるため、枝に葉を残して剪定しましょう。

玉散らし

玉散らしとは、幹から横に伸びる主枝に玉仕立てがあり、木の中に複数の玉が散らばっていて、見上げると雲のようにも見える和の仕立てものの一種です。

玉仕立ての剪定手順

- ①イメージする:頭の中に玉散らしの輪郭線をイメージします。イラストなどに描き起こすと、より具体的なイメージを持ちやすいでしょう。

- ②不要な側枝を剪定:頭の中にある玉散らしのイメージに沿って、主幹から伸びる不要な主枝を間引き剪定して、イメージに合う主枝を残します。また必要に応じて縄を使って主枝を下に引っ張り横に誘引しましょう。※良い主枝を選抜するために、主枝は少し多めに残しておくとよいでしょう。

- ③玉を作る:玉仕立てをつくる要領で、側枝の上に玉をつくります。玉は水平ではなく、少し外側を向けると見栄えがよくなります。

- 作業を繰り返す:①②③の作業を年単位で繰り返して、完成度を高めましょう。

和の仕立てものの剪定は経験と知識も大切になるため、美しい仕上がりにしたい場合は、プロに依頼した方が良いでしょう。

トピアリー

トピアリーとは、植物を誘引したり剪定したりして、生物や幾何学模様などの形に模造させている造形物です。

トピアリーの剪定は、型枠を利用して刈り込み剪定する方法と、フリーで刈り込み剪定する方法があります。生物などの複雑な構造のトピアリーを作りたい場合は、細かな刈り込み剪定が難しいため、事前に型枠を植物にはめておいて、型枠に沿って剪定がされる事が多いです。

トピアリーの剪定手順

- 準備:頭の中に作りたい物の輪郭線をイメージします。イラストなどにイメージしたものを描き起こすと、より具体的なイメージを持ちやすいでしょう。※複雑な形をしたトピアリーをつくる場合は、金属製の枠を準備しておき、苗のうちに被せておきます。成長したら型枠に沿って剪定するとよいでしょう。

- 太い徒長枝の除去:輪郭線から飛び出る太い徒長枝が伸びている事があります。太い枝を残すと、バランスが崩れたり、刈り込み剪定のラインが後退したりしやすいため、太い枝は間引き剪定で除去します。

- 刈り込み剪定:頭の中にイメージした構造物の輪郭線を描きながら、輪郭線から飛び出ている枝葉を刈り込みバサミを使って剪定しましょう。※型枠がある場合はその形にそって剪定します。

トピアリーに穴が空いたら

トピアリーの一部に、枝葉がなく穴が空く事があります。その場合は、周囲にある枝を穴の空いている方に誘引して、紐などで固定して、穴を塞ぎましょう。

☆その他(刈り込み剪定に適した樹種)

針葉樹

- イチイ属

- クロベ属

- ヒノキ属

- ビャクシン属

- ヌキ属

広葉樹

- アベリア(ツクバネウツギ属)

- イボタノキ属

- カナメモチ属

- ガマズミ属

- コナラ属

- シイ属

- ツゲ属

- ツツジ属

- ツバキ属

- ニシキギ属

- ヒサカキ属

- モチノキ属

●特殊の仕立て方

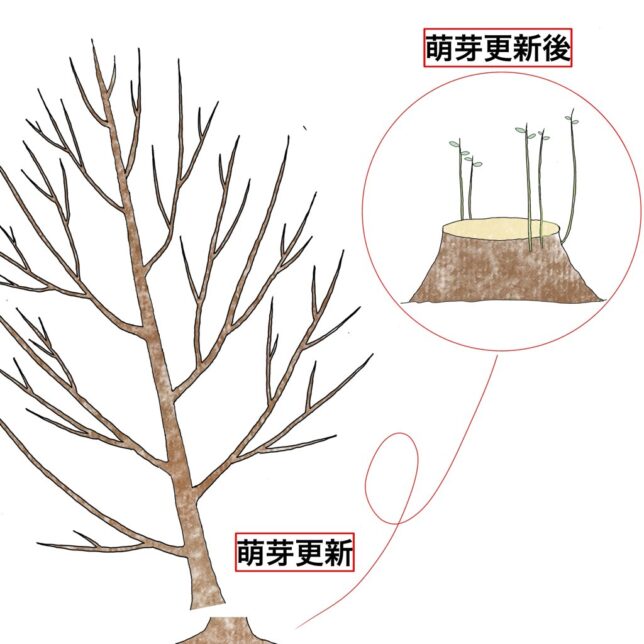

萌芽更新

萌芽更新とは、幹を地面近くまで伐採して、切り株から出てくる萌芽を育てて株の若返りをはかる剪定方法です。

一般的に萌芽力の強い樹種(ブナ科・スギ・イチョウ・クワ・ユリノキ・シデ・ユーカリ など)で行われており、失敗もあります。

萌芽更新の目的

- 株の若返り:老化した樹木の若返りさせる目的で行われます。※ただし、樹齢が40年以上の老木よりも、樹齢が30年以下の若木の方が萌芽更新の成功率が高い。

- 樹形の変更:萌芽更新を行うと株の根元から沢山の蘖が出てきます。蘖を育てると、幹(主枝)となり株立ちの樹形になるため、株立ちにする目的で萌芽更新されることもあります。

- 材の活用:萌芽更新で伐採される材は、木の種類により、木材・燃料・伝統工芸品・キノコ栽培・精油の抽出などに利用されます。

- コンパクト化:コンパクト化は、株のサイズを小さくコンパクトにする事で管理をしやすくする事です。ユーカリなどの園芸で楽しまれる植物は、大きくなりすぎると管理が大変になるため、数年ごとに萌芽更新を行い成長をリセットする事があります。

萌芽更新のやり方

- 剪定時期

- 樹種で違いはありますが、多くの場合で剪定は晩冬から早春に行われます。

- 剪定方法

- 地面から高さ約5~15cmの場所で木を伐採します。

ポラーディング仕立て(コブ仕立て)

ポラーディング仕立てとは、木の上部の枝を幹に近い場所、または主枝に近い場所で強剪定する仕立て方です。サルスベリなどでは枝の先端にコブが出来るため「コブ仕立て」と呼ばれたりします。

ポラーディング仕立てが出来るのは、基本的に樹勢と萌芽力の強い樹種(ユーカリなど)に限ります。普通の木で行うと、木が弱って枯れる事もあるため注意して下さい。

ポラーディング仕立ての目的

- サイズの制御:樹木の上部の枝を、毎年同じ箇所で剪定するため、株が大きくなりすぎる事がありません。そのため、スモールガーデンや鉢植えの中などでも管理がしやすくなります。

- 鑑賞目的:剪定後の切り口とその周辺からは、沢山の枝が萌芽して、枝葉が密集します。そのため、自然な雰囲気は損なわれますがブーケのような花姿が楽しめます。

- 花材の収穫:低木に仕立てられて樹高が低いため、剪定や収穫が簡単です。また剪定後の切り口とその周辺からは、萌芽がたくさん出てきて、若い枝葉が密集します。そのため、若くて柔軟な花材をとりやすく、特にユーカリは新しく成長する幼葉が魅力的なためポラーディング仕立てとの相性が良いです。

ポラーディング仕立ての注意点

- 樹勢が強い樹種:基本的に樹勢が強い樹種で、萌芽力が強い樹種に向いている仕立て方です。樹勢が弱い樹種で行うと、剪定後の回復が遅く、また強いダメージによって回復することなく枯れてしまうことがあります。

- 若い木:若い木は樹勢が強いですが、老木になると樹勢が落ちます。そのため、剪定後の回復が遅く、また強いダメージによって回復することなく枯れてしまうことがあります。

- 見た目:木の幹・木の主枝をぶつ切りに剪定しているため、枝葉が伸びても自然風の見た目には基本的になりません。また落葉樹では冬季に枝がなくなり、幹・主枝の先端のコブが露になります。木のコブは木が自身を守るためにつくる行為のため、見た人にもその木の異常さを感じさせる可能性があります。

ポラーディング仕立ての手順

- 剪定時期:樹種で違いはありますが、多くの樹種は晩冬から早春に行われます。

- 観察:幹の高さが100cmを越えたら、木を観察して残したい主枝を3~5本ほど選びます。

- 剪定:幹を100cmから120cmほどの高さで芯止め剪定します。主枝は幹のサイズとのバランスも考えて望ましい長さで切り戻し剪定をして下さい。

ポラーディング仕立て後の維持

- 剪定時期:樹種で違いはありますが、多くの樹種は晩冬から早春に行われます。

- 観察:前年に剪定した箇所と、一年で伸びた枝を観察して見分けます。

- 剪定:一年で伸びた枝を根元から間引き剪定して取り除きます。※樹種によっては一部の枝葉を残す必要がある場合もあります。

ポラーディング仕立てに向く樹種

- クワ

- サルスベリ

- ニワトコ

- ユーカリ

- ユリノキ など

■剪定での切り方の分類

●木本の剪定

切り戻し剪定

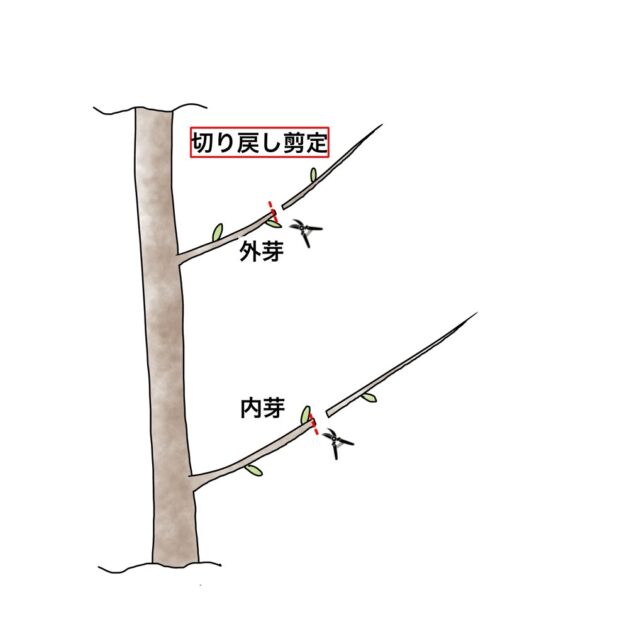

切り戻し剪定とは、伸びた茎を途中で切る剪定方法です。

切り戻し剪定の目的

- コンパクト化:コンパクト化は、株のサイズを小さくコンパクトにする事で管理をしやすくする事です。株を剪定して小さくなる事で管理が楽になったり、株がギュッと詰まった見た目になりやすくなります。

- 密度を高める:茎は剪定をしないと頂芽優勢の性質で分枝が抑制されて間延びした外観となりやすいです。そのため、植物の茎を途中で切って頂芽優勢を崩して、分枝を促して茎の数を増やし密度の高い株を作ります。

- 形を整える:株は剪定しないと茎が徒長して外観が崩れることがあります。剪定をする事で、全体的な形が整い、また分枝する事で回復後はギュッと中身の詰まった株姿になります。※刈り込み剪定は一般的に剪定後が最も美しくなりますが、切り戻し剪定は剪定後の回復も見込んだ剪定となります。

- 若返り:茎は古くなると、木質化が進んで株の寿命が短くなったり、株元がスカスカになってしまったり、花の数や葉の数が減る事があります。剪定する事で、株の木質化を抑制したり、株元付近から新しい芽が出て株が若返ったり、また若い茎は生産性が高いため沢山の花を咲かせるようになったりします。

- 多湿改善:多湿とは、湿気が多くジメジメとした環境になり、病害虫の発生の原因となります。茎・葉が繁茂している状態は、風通しや日当たりが悪くなるため、株元などは多湿環境になりやすいです。そのため、多湿を苦手にする植物などは、梅雨の前後に茎を途中で切って、風の通りをよくしたり、太陽が株元まで当たるようにしたりします。

- 花がら摘み:花が多い植物、花が繰り返す植物などは、花がら摘みが大変なため、切り戻し剪定をかねながら、花がら摘みされる事もあります。

- 不要な枝の除去:病枝・枯れ枝・折れた枝は、健康な茎の成長を妨げる不要な茎になります。そのため、健康な部分まで戻るように切り戻し剪定がされます。

切り戻し剪定のやり方

- 株全体を観察:株全体を観察して、伸びすぎている茎を探します。

- 枝を観察:剪定する枝を観察してどの部分で切るか決める。

- 芽の位置:芽は内芽と外芽があり、一般的に内芽は立ち枝になりやすいため、外芽の上で剪定される事が多いです。ただし株をコンパクトに保ちたい場合は内芽で切る選択肢もあります。

- 剪定位置:枝を切る位置は枝元に近いほど強い剪定になり、枝先に近いほど弱い剪定になります。強い剪定になるほど残した枝・芽の成長の勢いがよく、弱い剪定ほど緩やかな成長になります。

- 剪定する:剪定する場所を決めたら、芽から5mmほど上で剪定する。

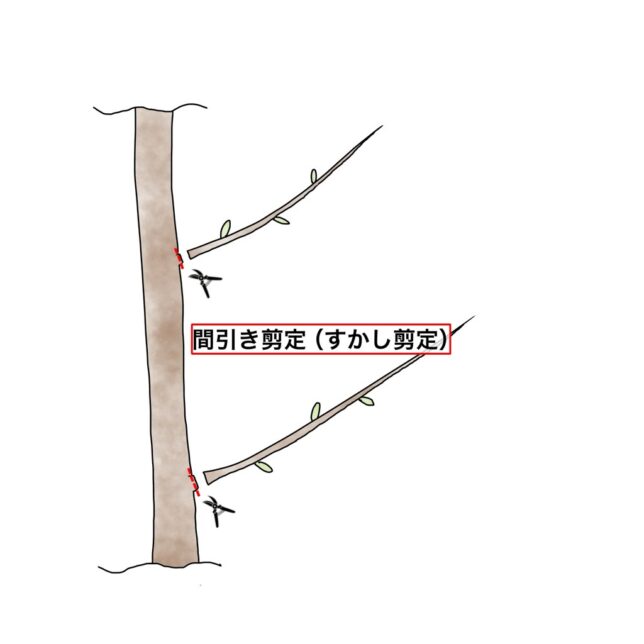

間引き剪定(すかし剪定)

間引き剪定とは、不要になった枝(茎)を根元から剪定して取り除く方法です。また間引き剪定は別名で「すかし剪定」とも呼ばれます。

間引き剪定(すかし剪定)の目的

- 自然な雰囲気の維持:枝は枝元から枝先まで自然な流れで広がっていきますが、枝の途中で剪定したりすると流れが途切れて不自然な場所で分岐して違和感のある人工的な見た目になる傾向があります。そのため、自然樹形の剪定をする時は流れを崩さないように、基本的に間引き剪定で行われます。

- 風通し・日当たり改善:枝葉は密度が高くなり混みあってくると、風通しが悪くなったり、日当たりが悪くなったりして、病害虫が発生して健康な成長を阻害することがあります。そのため、株のバランスを見ながら、混みあっている部分の枝を間引き剪定して風通しと日当たりを改善する必要があります。

- 成長の抑制:木は枝葉の量が多いほど光合成で作られるエネルギーの量が増えるため、木の成長速度が早まり幹も太くなりやすいです。お庭や鉢植えで育てる場合は、大きくなると木の管理が難しくなるため、間引き剪定で枝の量を減らして、木の成長速度を抑制させると良いかもしれません。

- 忌み枝:忌み枝とは、木の成長に悪影響を及ぼす枝だったり、外観を乱したりする枝です。忌み枝は、優先順位に差はありますが、基本的には不要な枝のため、木のバランスを見ながら、間引き剪定で取り除かれます。

- エネルギーの集中:忌み枝などを残しておくとエネルギーが分散されるため、健康な茎や伸ばしたい茎に栄養が回らずに成長が抑制される事があります。そのため、不要な茎は剪定して、必要な茎に優先でエネルギーが回るようにしてあげましょう。

間引き剪定(すかし剪定)のやり方

- 株全体を観察:株全体を観察して、不要な茎(忌み枝など)を探して、株のバランスを見ながら剪定するか考えます。

- 剪定する:剪定する枝を決めたら、枝の出来るだけ根元付近で剪定します。

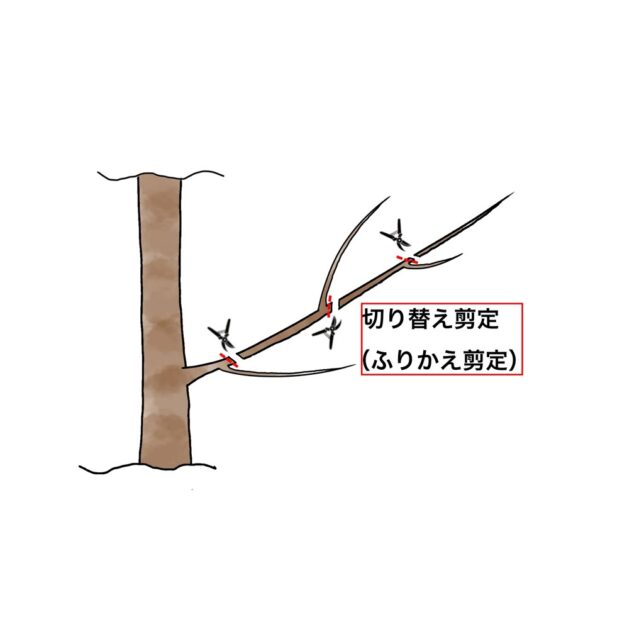

切り替え剪定(ふりかえ剪定)

切り替え剪定(ふりかえ剪定)とは、長く伸びた枝を剪定して自然に短くしたい時に行われる剪定方法になり、枝分かれしてる部分の少し上で剪定して分枝を伸ばします。

切り替え剪定(ふりかえ剪定)は、切り戻し剪定と間引き剪定の中間にある剪定方法になり、切り戻し剪定に分類される事もあります。

切り替え剪定(ふりかえ剪定)の目的

- 自然樹形:切り替え剪定は、枝分かれしてる部分が優先して伸びるため、奔放な萌芽がおきにくく、穏やかな成長となります。そのため、残す枝をしっかり選べば、間引き剪定した後のような自然な樹形になりやすいです。

- コンパクト化:切り替え剪定は、枝を残しつつ木のサイズを一回り小さくする事が出来る剪定方法です。そのため、全体の樹形を崩さずに、木の大きさを小さくしたい時に使われる剪定方法になります。

切り替え剪定(ふりかえ剪定)の手順

- 株全体を観察:株全体を観察して、切り替え剪定でサイズを小さくしたい枝を見つける。

- 枝を観察:剪定する枝を観察して、形よく枝分かれしている箇所を探します。※一般的に外側に伸びた枝で剪定される事が多いです。また強剪定をする程に枝は勢いよく成長する傾向にあります。

- 剪定する:剪定する枝を決めたら、分枝している場所の少し上付近で剪定します。

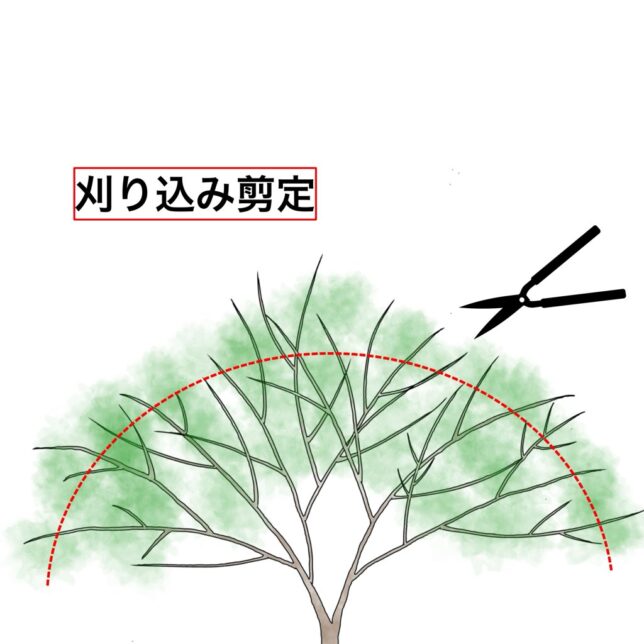

刈り込み剪定

刈り込み剪定とは、生垣・庭木などの表面をなぞるように剪定して、形を整える剪定方法です。

刈り込み剪定の目的

- 形を整える:株は剪定しないと茎が徒長して外観が崩れることがあります。株の表面を剪定する事で、全体的な形が整い、また分枝する事で枝葉が密になりギュッと中身の詰まった株姿になります。

- 密度を高める:茎は剪定をしないと頂芽優勢の性質で分枝が抑制されて間延びした外観となりやすいです。そのため、植物の茎を途中で切って頂芽優勢を崩して、分枝を促して茎の数を増やし密度の高い株を作ります。

刈り込み剪定の手順

- 株の観察:株全体を観察して、剪定後の輪郭線をイメージします。株の大きさを一定に保つ場合は、前年の刈り込みラインまで戻るように刈り込みが必要です。

- 剪定する:刈り込みバサミを使って、頭の中にある輪郭線に沿い、飛び出ている枝葉を刈り込みバサミを使ってなぞるように剪定します。

花後剪定

花後剪定とは、花が終わった後に剪定することです。

花後剪定のやり方

- 花後剪定の時期:花が終わったら速やかに行います。剪定時期が遅れると、エネルギーが種作りに使われて翌年の花芽の付きに影響したり、花芽分化の時期に間に合わず花芽を切る事があります。

- 剪定方法:剪定は基本的に軽い切り戻し剪定または浅い刈り込み剪定で花がらを落とします。※強く剪定すると徒長枝が出てくる事があり、徒長枝は枝の伸長に栄養が集中するため、芽・花芽を作ろうとしなかったり、他の枝の成長を阻害したりする事があります。

芯止め剪定

芯止め剪定とは、木の最も高い位置にある成長点を剪定して樹高を抑える剪定方法です。

芯止め剪定の目的

- 樹高を抑える:一部の園芸植物は、剪定をしないと10mを超える高木になることがあり管理が難しくなる事があります。そのため、木の上部の成長点を剪定して、上への成長を抑制します。

- 樹形を変更する:樹芯を止めて側枝の方向を横に広げる事で、樹形が杯形などになり、低木のまま花や果実を楽しめるようになります。

芯止め剪定の手順

- 株の観察:株全体を観察して、切り戻す高さを決める、芯止め後の成長を考えて、形がよい側枝の近くで切ると良い。

- 剪定:決めた高さの近くにある側枝の上で、ノコギリやチェーンソーを使い剪定して樹芯を止める。※腐朽菌が入る可能性があるため切り口が大きい場合、傷口が塞がりにくい樹種の場合などは癒合剤を塗る。

- 誘引:剪定後は、必要に応じて樹芯の傍にある側枝を誘引する事が出来ます。求める樹形に応じて、主幹と側枝を括り側枝が上側に成長するようにしたり、側枝を地面の方に引っ張り横に誘引して杯形の樹形にしたりするとよいでしょう。

●草本の剪定

切り戻し

切り戻しとは、伸びた茎を途中で切る剪定方法です。

切り戻しの目的

- コンパクト化:コンパクト化は、株のサイズを小さくコンパクトにする事で管理をしやすくする事です。株を剪定して小さくなる事で管理が楽になったり、株がギュッと詰まった見た目になりやすくなります。

- 密度を高める:茎は剪定をしないと頂芽優勢の性質で分枝が抑制されて間延びした外観となりやすいです。そのため、植物の茎を途中で切って頂芽優勢を崩して、分枝を促して茎の数を増やし密度の高い株を作ります。

- 茎・花の数を増やす:切り戻しをする事で、分枝が促されるため、茎の数が増えて、結果的に花の数も増えます。

- 開花の抑制:花が咲く前に剪定することで花を咲かせる生殖成長が抑制されて茎・葉が伸びる栄養成長が続きます。そのため、葉をより多くつけることができます。

- 形を整える:株は剪定しないと茎が徒長して外観が崩れることがあります。剪定をする事で、全体的な形が整い、また分枝する事で回復後はギュッと中身の詰まった株姿になります。

- 発芽の促進:枯れた茎や古い茎が残っていると、太陽光が遮られたり、風通しが悪くなったり、不要な茎が成長の邪魔をしたりして、発芽の邪魔になります。そのため、剪定によって邪魔な茎・葉を取り除きます。

- 多湿改善:多湿とは、湿気が多くジメジメとした環境になり、病害虫の発生の原因となります。茎・葉が繁茂している状態は、風通しや日当たりが悪くなるため、株元などは多湿環境になりやすいです。そのため、多湿を苦手にする植物などは、梅雨の前後に茎を途中で切って、風の通りをよくしたり、太陽が株元まで当たるようにしたりします。

切り戻しのやり方

- 株全体を観察:株全体を観察して、伸びすぎている茎を探します。

- 枝を観察:剪定する茎を観察してどの部分で切るか決める。

- 芽の位置:芽は内芽と外芽があり、一般的に内芽は立ち枝になりやすいため、外芽の上で剪定される事が多いです。ただし株をコンパクトに保ちたい場合は内芽で切る選択肢もあります。

- 剪定位置:茎を切る位置は根元に近いほど強い剪定になり、先端に近いほど弱い剪定になります。強い剪定になるほど残した芽の成長の勢いがよく、弱い剪定ほど緩やかな成長になります。

- 剪定する:剪定する場所を決めたら、芽から5mmほど上で剪定する。

刈り取り(草本)

刈り取り(草本)とは、草本の地上部を根元付近から切る事です。

刈り取りの目的

- 掃除:花が終わったり、冬になって枯れたりした地上部を、見た目をよくする目的で刈り取りされることがあります。

- 花・実の収穫:花や実を効率よく収穫する目的で、地上部付近から刈り取られる事があります。

- 発芽の促進:枯れた茎や古い茎が残っていると、太陽光が遮られたり、風通しが悪くなったり、不要な茎が成長の邪魔をしたりして、発芽の邪魔になります。そのため、剪定によって邪魔な茎・葉を取り除きます。

刈り取りのやり方

- 株全体を観察:株を観察して、草本の地上部が必要・不要を判断します。※例えば、宿根草は冬または乾季になると地上部が枯れて地下の根茎で過ごすため、地上部の枯れた茎は不要になります。

- 剪定する:地上部にある茎・葉を地際付近から切ります。

摘芯

摘芯とは、成長の早い段階で、植物の成長点を指で摘むかハサミを使い切り取って頂芽の成長を止めて、脇芽の成長を促し分枝を促す方法です。

摘芯の目的

- 茎・花の数を増やす:摘芯をする事で、頂芽優勢が崩れて、分枝が促されるため、茎の数が増えて、結果的に花の数も増えます。

- コンパクト化:コンパクト化は、株のサイズを小さくコンパクトにする事です。摘芯をする事で、分枝が増えてエネルギーが分散するため、草丈が抑えられて管理が楽になったり、株がギュッと詰まった見た目になりやすいです。

摘芯の手順

- 摘芯時期:基本的に春頃の成長初期に行います。開花前に行うと、開花が遅れてしまったり、花芽を摘んでしまったりするため、開花の二ヶ月前には摘芯を止めましょう。

- 摘芯のやり方:成長点を指で摘み、横に折るようにして摘みとります。成長点の付近は柔らかなため、基本的に指で摘みとれますが、難しい場合はハサミを使いましょう。

花がら摘み

花がら摘みとは、色褪せたり外観が崩れたりした花を摘みとることです。

花がら摘みの目的

- 開花期間の延長:花がらを残すと種作りにエネルギーが使われるため、花芽に栄養がまわらず次の花が咲きにくくなります。花がら摘みをする事で、花芽に栄養がいって次の花が咲きやすくなります。

- 株の寿命の延長:花がらを残すと、種を作るためにエネルギーを使われるため、株が弱って寿命が短くなることがあります。そのため、株が弱りやすい植物などは長く楽しむために花がら摘みをする事が大切になります。

- 病害虫予防:花がらを残すと、灰色カビ病などの病気の発生源になる事もあります。そのため、病気にかかりやすい植物は花がら摘みが大切になります。

花がら摘みの手順

- 花の観察:花の色が褪せたり、花の形が萎れたりして、花が終わっているのを確認します。

- 花がら摘み:花または花穂の下からハサミで剪定して切り取ります。

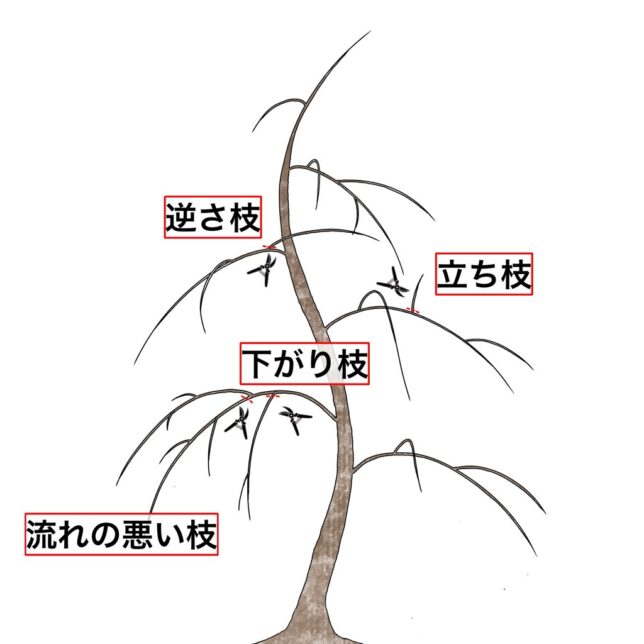

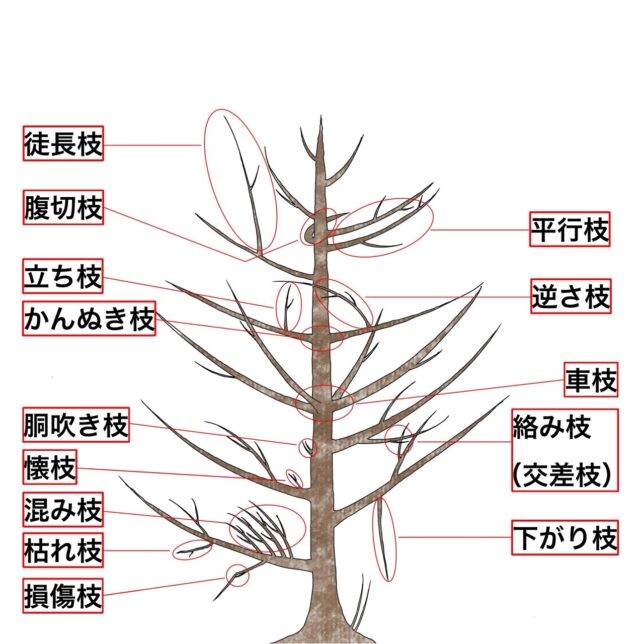

■不要な枝(忌み枝)の種類

- 枯れ枝:枯れて黒色や褐色に変色した枝です。

- 病枝:病気にかかり変色・変形している枝です。

- 損傷枝(折れ枝):折れたり傷ついたりしている枝です。

- 徒長枝:他の枝と比べて短期間での伸長量が大きく、勢いよく伸びている枝です。枝の伸長に栄養が集中するため芽・花芽を作ろうとしなかったり、他の枝の成長を阻害したりする傾向にあります。

- 立ち枝:上方に向かって真っ直ぐ伸びる枝をさしています。

- 下がり枝:下方向に伸びる枝です。下がり枝は樹形を乱す原因になったり、他の枝と重なり成長を阻害したりする事があります。

- 逆さ枝:外側に伸びる普通の枝と違い、内側に向かって伸びる枝です。逆さ枝は樹形を乱す原因になったり、他の枝と重なり成長を阻害したりする事があります。

- 平行枝:長さと太さが同程度の枝が、上下または左右に平行して伸びる事です。平行枝は樹形を乱すことがあります。

- 混み枝:枝どうしの間隔が狭く密集していて混みあっている状態です。混み枝は日当り・風通しを悪化させるため病害虫に弱くなる事があります。

- かんぬき枝:幹を貫くように対生に伸びる枝です。樹形を乱すと考えられる場合があり、一方の枝を落として交互にする場合があります。

- 絡み枝(交差枝):枝どうしが、交差したり、絡み合ったりしている状態です。絡み枝は雑多な印象を与えて樹形を乱す原因になったり、他の枝と絡んだりして成長を阻害したりする事があります。

- 胴吹き枝:幹から発生する小枝です。樹勢が弱ってきた時に、少しでも光合成の量を増やそうと発生しやすい傾向があります。

- 懐枝:樹冠の内部に発生する小枝です。樹勢が弱く成長する見込みが殆どありません。

- 車枝:四本以上の枝が、幹の同じ高さから輪生に伸びる事です。車枝から下の幹に養分が集中するため、車枝の上側よりも下側の幹の方が格段に太くなる傾向があります。

- 腹切枝:腹切りをしているように幹を交差する太い枝です。

- 蘖(ひこばえ):株の根元付近から発生する若い枝です。蘖は、主幹の栄養を奪い樹勢を弱めたり、接木で使った台木から蘖が出て別の種類の植物になったりするため原則として不要な枝になります。ただし株立ちの性質があったり、枝の寿命が短かったりする樹種は蘖を残すこともあります。

■剪定時の注意点

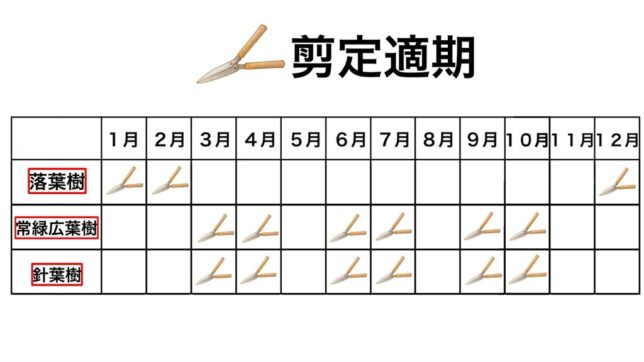

剪定適期

剪定適期とは、植物の剪定をするのに適した時期のことをいいます。剪定の適期は樹種でことなり、大きく分けると常緑樹・落葉樹・針葉樹の三種類に分類する事ができます。

樹種による剪定適期の違い

- 落葉樹:落葉樹の剪定適期は冬季です。落葉樹は冬になると休眠するため、強い剪定をしてもストレスが少なく、生育に支障を出すことがほとんどありません。また冬になると落葉樹は葉を落としてしまうため、剪定がしやすい所もメリットになります。

- 常緑広葉樹:常緑広葉樹の剪定適期は三月から四月・六月から七月・九月から十月になります。強剪定をしたい場合は、素早い回復が見込める三月から四月が適期になります。六月から七月・九月から十月に強い剪定をすると樹形が乱れたり、回復が遅れたりするため形を整える程度の弱剪定にとどめましょう。

- 針葉樹:針葉樹の剪定適期は、常緑広葉樹と同様に三月から四月が最も適しています。六月から七月・九月から十月も剪定可能ですが弱剪定にとどめましょう。

新枝咲きと旧枝咲き

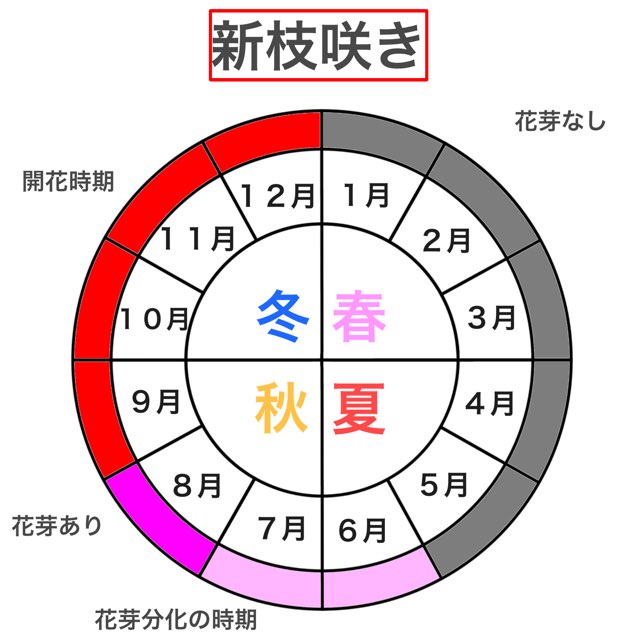

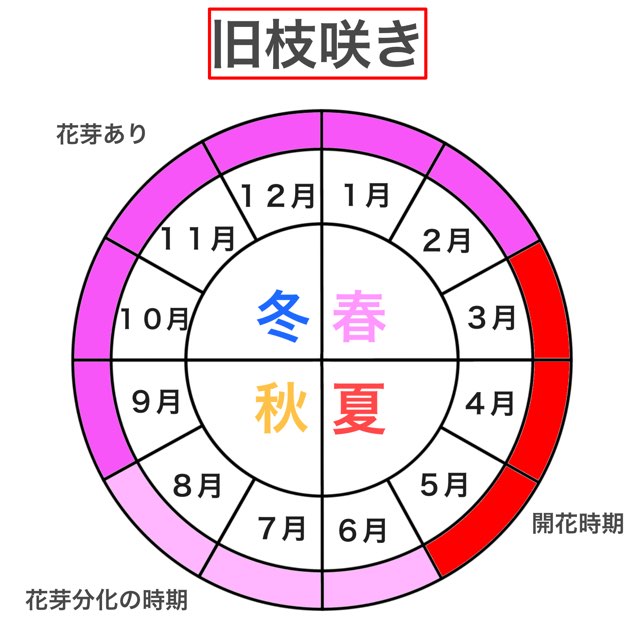

花木は、花が咲くまでのパターンによって「新枝咲き」「旧枝咲き」の二種類に分類することができます。

新枝咲きと旧枝咲きの違いは花芽分化の時期と開花までの期間になり、基本的に花芽分化以降に剪定を行うと、花芽を切ってしまうリスクがあり、花芽を切ると花が咲かなくなります。そのため、花木を育てる時は「新枝咲き」か「旧枝咲き」を調べて剪定することが大切です。

新枝咲きと旧枝咲きの違い

- 新枝咲き:花芽分化の時期は、植物の種類で変わりますが早くて六月頃から始まり、花芽をつけて当年に花を咲かせます。

- 旧枝咲き:花芽分化の時期は、植物の種類で変わりますが早くて七月頃から始まり、花芽をつけて翌年に花を咲かせます。

腐朽菌

腐朽菌とは、木の組織を分解して腐らせる腐生菌です。腐朽菌木は、木の内部を腐らせて脆くしたり、根を腐敗させて木全体を枯らしてしまうことがあり、一度感染すると根治が難しい病気になります。そのため、感染させない対策が大切になります。

腐朽菌は、健康な木であれば硬い樹皮で阻まれて、内部に菌が侵入してくる事はありません。しかし、枝が折れたり、剪定したりで、内部が露出すると、そこから侵入して感染することがあります。

健康な木であれば、それでも傷口にカルスが形成することで菌の侵入を防ぐことが出来ますが、不適な季節の剪定、樹勢が弱っている時の剪定、切り口が塞がりにくい樹種の剪定、太い枝の剪定などをする時は、腐朽菌が感染しやすくなるため注意が必要となります。

腐朽菌の対策

- 切り口が雨で濡れると腐朽菌が侵入しやすいため雨天時の剪定は避ける。

- 剪定は決まった時期に行う。

- 弱っている木の剪定は控える。

- 剪定は切れ味の良いハサミやノコギリを使って切り口を滑らかにする。

- 切り口が塞がりにくい樹種を剪定する場合は癒合剤を利用する。

- 太い枝を剪定する時は癒合剤を使用する。

萌芽力が弱い木

萌芽力とは、木を切った際に幹・枝・根から芽が発生する力のことをいい、萌芽力の弱い木とは、芽を出す力が弱い植物をさしています。

萌芽力のない植物は、芽のない部分まで切り戻すと、萌芽することなく枝全体が枯れてしまいます。

そのため、萌芽力のない植物を剪定する時は、必ず枝に芽や葉を残して剪定する必要があります。

萌芽力のない植物

- 針葉樹 など

- ラベンダー

- ローズマリー

切りすぎ注意

切りすぎ注意とは、木の枝をたくさん切る行為に注意が必要ということです。剪定は植物に強いストレスとダメージを与える作業になるため、樹種によりますが全体の総量の3分の1を目安に剪定した方がよいでしょう。

木は強い剪定をするほどに、ダメージから回復しようと、勢いよく枝を伸ばすため、樹勢が強く元気なイメージを感じさせますが、大量のエネルギーを使うため、木は確実に弱ってしまいます。そのため、元々の樹勢が弱い樹種、病気などで元気の無い樹種、老木などは切りすぎに注意が必要です。