- 原産:日本/朝鮮/中国

- 科:キョウチクトウ(Apocynaceae)

- 属:テイカカズラ(Trachelospermum)

- 種:テイカカズラ(Trachelospermum asiaticum)

- 別名:マサキノカズラ/アジアチックジャスミン(Asiatic jasmine)

- 品種:初雪っ子

- 開花時期:5月~6月

- 花の色:白色〇

- 葉の色:緑色●桃色●白色〇

- 分類:常緑ツル性木本

- 登攀方法:巻き付き茎/気根(付着根)

- 長さ:約30~150cm

- 誕生花:6月10日

- 花言葉:依存/栄誉/優雅/優美な女性

- 用途:カラーリーフ/グランドカバー/壁面緑化/香りが良い

| 目次 | ||

| | ||

| 花壇土 | 鉢土 | 水やり |

| 肥料 | 剪定 | 夏越し |

| 冬越し | 増やし方 | 病気 |

ハツユキカズラ(初雪っ子)とは!?

ハツユキカズラ(初雪っ子)の特徴は、葉の色が緑色・白色・桃色の三色で構成されていて、新葉が桃色になる所や、コンパクトな成長習慣がある所などにあります。桃色の葉は可愛らしい印象を与えることからロマンチックなお庭等におすすめな品種です。

テイカカズラとは!?

テイカカズラは学名Trachelospermum asiaticum、別名「マサキノカズラ」や「アジアチックジャスミン(Asiatic jasmine)」とも呼ばれる日本および朝鮮、中国が原産の常緑ツル性木本です。日本では本州・四国・九州に分布しており山野などに自生しています。

テイカカズラの語源(由来)

- 属名のTrachelospermumはギリシャ語で「首」を意味する「Trachelos」と「種」を意味する「spermum」の2語からきており種の形に由来しています。

- 種小名のasiaticumは「アジアの」を意味しており自生地に由来しています。

- 和名テイカカズラの由来は、藤原定家が死んだ後も愛する式子内親王の事を忘れられず、彼女の墓に絡みついたという伝説からきています。

テイカカズラの特徴(魅力)

- テイカカズラは、花にジャスミンを思わせる様な香りがある事から英名では「Asiatic jasmine」と呼ばれており、プロペラの羽根のような外観をした花の形と、明るい印象や柔らかな印象を与えるクリーム色の花が魅力の植物です。

- 樹形はツル性、茎は基本的に自立せず、巻き付き茎もしくは気根(付着根)を他の植物や物体に絡ませるか接着して自らの体を固定します。

巻き付き茎とは、茎自体が他の植物や物体に巻きついて登る習慣がある茎の事です。巻き付き茎は茎頂が物体に接触すると、茎の先端が右か左に旋回するように動き、他の植物や物体に茎を巻き付けて体を固定して登る事が出来ます。※巻き付く事が出来ない岩壁等は登る事が出来ません。

巻き付き茎とは、茎自体が他の植物や物体に巻きついて登る習慣がある茎の事です。巻き付き茎は茎頂が物体に接触すると、茎の先端が右か左に旋回するように動き、他の植物や物体に茎を巻き付けて体を固定して登る事が出来ます。※巻き付く事が出来ない岩壁等は登る事が出来ません。 気根(付着根)とは、地上部の茎から伸びる根(気根)のうち、他の植物や物体に張り付き、植物体を支える気根(付着根)の事をさしています。茎から出る根は、浸透もしくは付着して物体に張り付く事が出来るため、岩壁や木造の構造物などを登る事が出来ます。

気根(付着根)とは、地上部の茎から伸びる根(気根)のうち、他の植物や物体に張り付き、植物体を支える気根(付着根)の事をさしています。茎から出る根は、浸透もしくは付着して物体に張り付く事が出来るため、岩壁や木造の構造物などを登る事が出来ます。

- 開花時期は5月~6月、花は集散花序のように花が集まり咲くため開花期には沢山の花が咲きます。

花はプロペラの羽根の様な外観をしており、花の形は筒状で上部が平開して5裂しています。

花はプロペラの羽根の様な外観をしており、花の形は筒状で上部が平開して5裂しています。- 花は甘い「ジャスミン」の様な香りがあります。

- 葉は通常光沢のある緑色をしていますが、冬になると赤みを帯びた茶色または橙色へと変わります。

葉はふつう緑色ですが、明るく爽やかな印象を与える黄色の葉色や、可愛らしい印象を与える桃色の葉色等があるため、品種を選んでカラーリーフとして楽しむ事も出来ます。

葉はふつう緑色ですが、明るく爽やかな印象を与える黄色の葉色や、可愛らしい印象を与える桃色の葉色等があるため、品種を選んでカラーリーフとして楽しむ事も出来ます。

- テイカカズラの実は袋果(1枚の心皮からなり、成熟すると果皮は乾燥して、癒合してできた縫合線から縦に裂けて種子を放出します)と呼ばれており、形は鞘状の楕円形をしています。

テイカカズラはツル性の茎が壁面を登る能力がある事から、岩壁などを登らせて壁面緑化などに利用されることがあります。

テイカカズラはツル性の茎が壁面を登る能力がある事から、岩壁などを登らせて壁面緑化などに利用されることがあります。 テイカカズラは鉢植えやハンギングバスケットなどに植えられて下垂する優雅な樹形を鑑賞する目的で育てられたりします。

テイカカズラは鉢植えやハンギングバスケットなどに植えられて下垂する優雅な樹形を鑑賞する目的で育てられたりします。 テイカカズラは登る資材や岩壁などがない場合は、茎が匍匐するように伸びるため地被植物として利用する事ができます。また花壇の縁どりなどに植えると縁部分を枝葉がナチュラルに覆うため自然な印象を与えます。

テイカカズラは登る資材や岩壁などがない場合は、茎が匍匐するように伸びるため地被植物として利用する事ができます。また花壇の縁どりなどに植えると縁部分を枝葉がナチュラルに覆うため自然な印象を与えます。- テイカカズラは全草に有毒物質のトラチェロシドを含有しているため、食べられません。

- 間違えて摂取すると量によっては、呼吸困難や心臓麻痺を起こす恐れがあります。

- また茎葉を傷付けるとトラチェロシドを含んだ乳白色の乳液が出てきますが、触ると人によっては被れる事があります。

テイカカズラの樹形はツル性(巻き付き茎・気根)、茎の長さは約30(~600)cm、茎の色は緑色もしくは赤みを帯びた褐色、成熟すると木質化して灰色から灰褐色になります。

※気根(付着根)は、地上部の茎から伸びる根(気根)のうち、他の植物や物体に張り付き、植物体を支える気根(付着根)の事をさしています。茎から出る根は、浸透もしくは付着して物体に張り付き体を固定します。

※巻き付き茎は茎頂が物体に接触すると、茎の先端が旋回するように動き、他の植物や物体に茎を巻き付けて体を固定します。

葉序は対生葉序、葉色は緑色、葉柄の長さは約0.2(~1)cm、葉身の長さ約2(~10)cm、幅は約1(~5)cm、葉身の形は楕円形(~狭楕円形)または卵形か披針形をしています。※葉の色は冬になると赤みを帯びた茶色または橙色になります。

花序は腋性または頂性で集散花序のように花をつけます。花冠は高杯形、高杯形は筒部が長く先端が皿状に開き裂片は5個、花冠の長さは約0.6(~1)cm、花冠の色は白色または黄色です。

果実は袋果(1枚の心皮からなり、成熟すると果皮は乾燥して、癒合してできた縫合線から縦に裂けて種子を放出します)、袋果は長さ約10(~30)cm、幅は0.3(~0.5)cm、形は鞘状の楕円形、色は緑色から成熟すると淡褐色になります。

テイカカズラの園芸品種の紹介

ハツユキカズラ(Trachelospermum asiaticum ‘Tricolor’)は、ひとつの株の中に桃色・白色・緑色の3色の葉色が入り交じるため、ロマンチックな印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。葉の色は、新葉が桃色をしており、成熟するにつれて白色(薄い黄色)から緑色へと変化してきます。樹形はツル性、ツルの長さは約30~150cmまで伸びます。

ハツユキカズラ(Trachelospermum asiaticum ‘Tricolor’)は、ひとつの株の中に桃色・白色・緑色の3色の葉色が入り交じるため、ロマンチックな印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。葉の色は、新葉が桃色をしており、成熟するにつれて白色(薄い黄色)から緑色へと変化してきます。樹形はツル性、ツルの長さは約30~150cmまで伸びます。 ハツユキカズラ(初雪っ子)の特徴は、葉の色が緑色・白色・桃色の三色で構成されていて、新葉が桃色になる所や、コンパクトな成長習慣がある所などにあります。桃色の葉は可愛らしい印象を与えることからロマンチックなお庭等におすすめな品種です。

ハツユキカズラ(初雪っ子)の特徴は、葉の色が緑色・白色・桃色の三色で構成されていて、新葉が桃色になる所や、コンパクトな成長習慣がある所などにあります。桃色の葉は可愛らしい印象を与えることからロマンチックなお庭等におすすめな品種です。 黄金錦(Trachelospermum asiaticum ‘Ogon Nishiki’)は、ひとつの株の中に橙色・黄色・緑色の3色の葉色が入り交じるため、明るくカラフルな印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。葉の色は、新葉では橙色をしており、成熟するにつれて橙色の葉色は薄れて黄色の班が入る緑色と黄色の二色の葉色となります。樹形はツル性、ツルの長さは約30~60cmに成長します。

黄金錦(Trachelospermum asiaticum ‘Ogon Nishiki’)は、ひとつの株の中に橙色・黄色・緑色の3色の葉色が入り交じるため、明るくカラフルな印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。葉の色は、新葉では橙色をしており、成熟するにつれて橙色の葉色は薄れて黄色の班が入る緑色と黄色の二色の葉色となります。樹形はツル性、ツルの長さは約30~60cmに成長します。 桃香は、テイカカズラでは珍しい桃色の花を咲かせるためロマンチックな雰囲気を作る花姿が楽しめます。また葉の縁部分には不規則に入る黄色の班が入るため、カラーリーフとしても楽しめる園芸品種です。樹形はツル性、ツルの長さは約600cmに成長します。

桃香は、テイカカズラでは珍しい桃色の花を咲かせるためロマンチックな雰囲気を作る花姿が楽しめます。また葉の縁部分には不規則に入る黄色の班が入るため、カラーリーフとしても楽しめる園芸品種です。樹形はツル性、ツルの長さは約600cmに成長します。 サマーサンセット(trachelospermum asiaticum ‘summer sunset’)は、ひとつの株の中に橙色・黄色・緑色の3色の葉色が入り交じるため、明るくカラフルな印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。葉の色は、新葉では橙色をしており、成熟するにつれて橙色の葉色は薄れて黄色の班が入る緑色と黄色の二色の葉色となります。樹形はツル性、ツルの長さは約300cmに成長します。

サマーサンセット(trachelospermum asiaticum ‘summer sunset’)は、ひとつの株の中に橙色・黄色・緑色の3色の葉色が入り交じるため、明るくカラフルな印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。葉の色は、新葉では橙色をしており、成熟するにつれて橙色の葉色は薄れて黄色の班が入る緑色と黄色の二色の葉色となります。樹形はツル性、ツルの長さは約300cmに成長します。 ピンクシャワー(trachelospermum asiaticum ‘pink showers’)は、テイカカズラでは珍しい桃色の花を咲かせる園芸品種です。桃色の花は香りがよく、開花期には株を覆うように沢山の桃色の花が咲くためロマンチックな雰囲気をつくります。樹形はツル性、ツルの長さは約600cmに成長します。

ピンクシャワー(trachelospermum asiaticum ‘pink showers’)は、テイカカズラでは珍しい桃色の花を咲かせる園芸品種です。桃色の花は香りがよく、開花期には株を覆うように沢山の桃色の花が咲くためロマンチックな雰囲気をつくります。樹形はツル性、ツルの長さは約600cmに成長します。 フラットマット(trachelospermum asiaticum ‘flat mat’)は、より平で迅速に広がり優れた地被植物として機能する園芸品種です。花は白色、ジャスミンのような心地よい香りがあり、葉色は緑色、樹形はツル性、高さ約15~30cm、幅は約200~400cmに成長します。

フラットマット(trachelospermum asiaticum ‘flat mat’)は、より平で迅速に広がり優れた地被植物として機能する園芸品種です。花は白色、ジャスミンのような心地よい香りがあり、葉色は緑色、樹形はツル性、高さ約15~30cm、幅は約200~400cmに成長します。

| 楽天で購入 | |||

| | |||

| | | ||

テイカカズラの主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

ハツユキカズラ(初雪っ子)の育て方

花壇の土づくり

日当たり

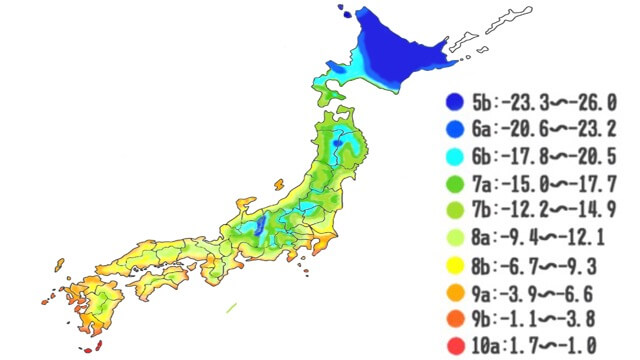

ハツユキカズラ(初雪っ子)は、日光がよく当たる日向から、西日の当たらない半日影までて育てられます。ただし夏の日差しや暑さが厳しい地域では強光や乾燥などの複合的なストレスにより葉焼け(葉の先端や縁部分等が褐色に変色して萎れや落葉を招く症状)などの生育不良を引き起こす事があります。そのため西日の当たらない半日影で育てる事が理想です。

土壌の土質

ハツユキカズラは、基本的に土質を選びません。土壌の通気性が良ければ幅広い土壌で育てることが出来ます。植え付けの前に土壌診断を行い通気性がよく有機物がしっかり入る肥沃な土壌をつくりましょう。

- 土を掘る時に土が硬い場合は作土層が十分でない可能性があります。

- スコップで土を深くまで掘り返し石等を取り除きます。

- 適度に濡れた土を、手にとり握って土塊を作り、通気性・保水性などを診断します。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。

- 保水性を改善したい場合は保水性を高める用土(堆肥や黒土など)を入れると良いでしょう。

- 手のひらを開いても土の塊は崩れず、土塊を軽く指で押すと崩れる場合は通気性と保水性のバランスが良い壌土に近い土壌です。幅広い植物に向く土壌です。

- 植物に合わせて保水性を好む植物であれば保水性を高める用土(黒土なバーミキュライト等)を入れたり、乾燥を好む植物であれば排水性や通気性を高める用土(川砂やパーライトなど)を入れましょう。

- 手のひらを開いても土の塊が崩れず、指で押しても崩れる感じがない場合は粘土質で水捌けが悪い土壌の可能性があります。必要に応じて排水性・通気性を高める用土(川砂・パーライト等)を混和しましょう。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。

- 土壌に入る有機物の量を診断しましょう。土の色を見て、有機物が沢山入る肥沃な土の場合は有機物(腐植)が多く含むため土の色が黒っぽくなります。一方で有機物(腐植)が少ない場合は土の色が薄くなります。

- 土壌の状態とバランスを見ながら、2割から3割を目安に堆肥(腐葉土・バーク堆肥等)を土壌に混和しましょう。

鉢土づくり

日当り

ハツユキカズラ(初雪っ子)は、日光がよく当たる日向から、西日の当たらない半日影までて育てられます。ただし夏の日差しや暑さが厳しい地域では強光や乾燥などの複合的なストレスにより葉焼け(葉の先端や縁部分等が褐色に変色して萎れや落葉を招く症状)などの生育不良を引き起こす事があります。そのため西日の当たらない半日影で育てる事が理想です。

培養土

ハツユキカズラの培養土を自作する場合は通気性と保水性のバランスが良く適度に肥沃な培養土で育てましょう。

- 赤玉土(小粒・中粒)+腐葉土=6:4

- 赤玉土(小粒・中粒)+パーライト+腐葉土=4:2:4

水やりの仕方

地植え

ハツユキカズラ(初雪っ子)は乾燥に比較的に強いため、地植えしている場合は極端に乾燥する場合を除いて、基本的には降水のみで育てられます。ただし土の中に指を入れて湿り気がない場合、葉や茎が萎れている場合は直ちに水やりを行いましょう。

鉢植え

ハツユキカズラを鉢植えで育てる場合は土の乾燥が早くなるため、定期的な水やりが必要になります。ただし水やりを行い過ぎてジメジメとした環境が続くと根腐れしてしまうため、土が乾いてきたタイミングで水やりを行うといいでしょう。

肥料の与え方

ハツユキカズラ(初雪っ子)は、ある程度、有機物を含んだ肥沃な土壌であれば多くの肥料を必要としません。必要に応じて毎年晩冬から早春に1回、肥料(寒肥)と土質を改善する堆肥を与えるだけで追肥は不要です。

寒肥と堆肥の与え方

- 寒肥は晩冬から早春に与える肥料です。

- 肥料の種類は、肥沃な土を好むため有機肥料(配合肥料)が理想ですが、緩効性肥料でも問題ありません、成分は水平型肥料(肥料成分がバランスよく入る)を選びましょう。

- 寒肥は株元から少し離れた場所に穴を掘り肥料を入れるか置き肥しましょう。

- 有機肥料の場合は匂い等で虫がよってくる可能性があるため、株から少し離した場所に穴を掘り肥料を与えた方が良いでしょう。

- 緩効性肥料の場合は株の近くの土の上に置く、置き肥で問題ありません。

- 堆肥とは有機物が微生物により分解された肥料もしくは土壌改良材です。生態サイクルのない庭の花壇や鉢植えは、風雨や微生物の働き等により、土壌が年々劣化していき土が硬くなったり水はけが悪くなったりします。堆肥には【化学性・物理性・生物性】を高める効果があり、劣化した土を肥沃(植物の生育がよく生産性が高い土)な土に変える働きがあります。

- 堆肥は寒肥を与える時期(初冬から早春の間)に、寒肥と一緒に与えると良いでしょう。株から少し離れた場所に堆肥(腐葉土もしくは牛糞堆肥等)を盛ってマルチングするか、穴を掘って堆肥を埋めましょう。

剪定のやり方

ハツユキカズラ(初雪っ子)は剪定せずに育てる事も出来ます。ただし剪定せずに育てた場合、ツルが奔放に伸びて本来あるべき場所から逸出してしまったり、外観を崩してしまったり、またツルが成熟して古くなり新しい葉の生産性が落ちる事があります。そのため必要に応じて剪定が行われます。

ハツユキカズラは節から出る不定根で根付いている場合があります。不要な場合はツルを剪定して根っこごと引き抜き撤去しましょう。

ハツユキカズラの剪定方法

- ハツユキカズラの剪定は何時でも可能ですが、晩冬から早春が最も適しています。

- 晩冬から早春は、株が休眠しているため剪定によるストレスが少なく済みます。また春からの強い成長が期待出来るため剪定からの回復が早くなります。

- 株全体を観察して枯れた枝・損傷した枝(折れてる枝等)・病気の枝を探して、これを枝分かれしてる場所、もしくは被害を受けていない枝の途中の節(芽)の上で、剪定して取り除きましょう。

- 何故ならこれらの茎は日当りや風通しを阻害したり、エネルギーが分散されて健康に成長している枝の成長に悪影響を及ぼしたりしやすいからです。

- 株全体を観察して不要と思われる枝を剪定しましょう。

- 間違った方向に伸びた枝は、外観を崩したり、歩行者のじゃまになったり、入るべき場所じゃない所に侵入して撤去が難しくなる可能性があります。そのため根元から剪定するか枝分かれさせたい部分の芽の上で剪定しましょう。

- 絡み合い茎が混雑している部分は、日当たりや風通しが悪くなるため、生育が悪くなったり、生育が悪くなった場所から病気にかかりやすくなったり、また害虫が湧きやすくなる原因ともなります。そのため、必要に応じて枝の多い部分は間引き剪定して枝の数を減らしましょう。

- 生産性の落ちた古い枝は、太くゴツゴツとしており、葉も少なく外観を悪くする原因にもなります。古い茎を切る事でエネルギーが生産性の高い新しい芽や若い茎に向かうため、株全体のバランスを見ながら必要に応じて剪定しましょう。剪定は古い茎の根元から間引き剪定するか、もしくは枝分かれさせたい部分の芽で剪定します。

- 形を一律に制御したい場合は、「バッサ」「バッサ」と刈り込み剪定を行い形を作ります。

トウキョウチクトウはツル性の茎が壁面を登る能力がある事から、岩壁などを登らせて壁面緑化などに利用されることがあります。

トウキョウチクトウはツル性の茎が壁面を登る能力がある事から、岩壁などを登らせて壁面緑化などに利用されることがあります。