- 原産:

- 科:シソ(Lamiaceae)

- 属:ラヴァンドラ(Lavandula)

- 種:アラルディ(Lavandula × allardii)

- 英名:アラルディ・ラベンダー(Allard’s Lavender)

- 開花時期:5月~7月

- 花の色:青色●紫色●

- 葉の色:緑色●黄色●白色〇

- 香り:葉

- 分類:常緑低木

- 草丈:約30~90cm

- 株張り:約30~90cm

- 誕生花:

- 花言葉:

- 用途:カラーリーフ/香りが良い/ロックガーデン

- 購入方法:ラベンダー・アラルディを楽天で購入

| 目次 | ||

| | ||

| 花壇土 | 鉢土 | 水やり |

| 肥料 | 剪定 | 夏越し |

| 冬越し | 増やし方 | 病気 |

ラベンダー・アラルディとは!?

ラベンダー・アラルディの学名はLavandula × allardii、英名では「アラルディ・ラベンダー(Allard’s Lavender)」とも呼ばれる常緑低木です。

ラベンダー・アラルディは野生に自生している原種ではなく、スパイク・ラベンダー(L. latifolia)とフリンジラベンダー(L. dentata)の交雑種になります。

ラベンダー・アラルディの語源(由来)

- 属名のLavandulaの由来は諸説あり、一説にはラテン語で「青みがった」を意味する「lividus」からきている説、古代ローマ人が入浴時の香水として利用したり洗濯に利用していたことから「洗っている」を意味する「lavo」もしくは「洗浄」を意味する「lavare」からきていると言う説があります。

ラベンダー・アラルディの特徴(魅力)

- ラベンダー・アラルディは、スパイク・ラベンダーとフリンジラベンダーの両方の特徴を受け継いでいる新しいタイプのラベンダーです。

- スパイク・ラベンダーから、葉の幅の広さ・樟脳の香り・花の形等が受け継がれています。

- フリンジラベンダーから、葉の縁部分に入る鋸歯等が受け継がれています。

- ラベンダー・アラルディの特徴は、葉に樟脳を想像させる薬品のような香りがある所、葉の縁部分にギザギザとした鋸葉がある所、植物全体に芳香があり樟脳を思わせる薬品のようなスッキリした香りがある所、花は苞葉よりも小花が目立ち粒粒とした見た目をしている所等にあります。

- ラベンダー・アラルディは、主に葉にクリーム色の覆輪が入る園芸品種の「ラベンダー・メルロー」が栽培されています。そのため、一般的にはクリーム色と白緑色の優しい雰囲気をつくる葉を鑑賞する目的、樟脳のスッキリした香りを楽しむ目的で育てられる事が多いです。

- 樹形はブッシュ状、株の高さは30~90cm、幅は30~90cm、株は根元付近でよく枝分かれしており、茎は下部で少し横に這った後に直立して伸びる傾向があります。そのため、行儀の良さとボリューム感を感じさせる樹形になる傾向があります。

- 茎は腺毛が密生するため、若い茎では白緑色をしています。茎が成熟して古枝になると腺毛が抜けて木質化するため灰褐色もしくは暗褐色になります。完全に木質化した場所からは、基本的に若い茎芽が出なくなるため、栽培する際は剪定する場所を気をつけたり、木質化を遅らせる剪定などが必要になってくるでしょう。

- 葉序は対生葉序、葉身の形は狭楕円形または狭い倒披針形、葉縁には鋸歯があります。葉には腺毛が生えており、葉の色は腺毛の量により白緑色または緑色をしています。

- 葉の色は腺毛の量により白色になるため、環境や品種によってはシルバーリーフとして楽しむ事もできます。

- 開花期間は晩春から夏、花序は輪散花序、輪散花序の形は円筒型、花の基部にある苞葉は小さめであまり目立たず、花と萼がよく目立ちます。

- 栽培時の注意点

- ラベンダー・アラルディを育てる際に注意することは「過湿」「高温多湿」「栄養の与えすぎ」「木質化」などです。

- 過湿とは、土壌の中の水分が多い状態です。主な原因は土壌の排水性が悪かったり、周囲から水が集まりやすくなっていたり、水やりを頻繁に行っていたりする事にあります。ラベンダーは基本的に過湿を許容しません。過湿になると根腐れや腐敗などを引き起こして枯れる事もあるため、適切な対策が必要になります。詳しくは育て方からご覧下さい。

- 高温多湿とは、気温と湿度が高い状態です。ラベンダーは夏の暑さには比較的に耐えますが、多湿を苦手にしています。特に高温と多湿が組み合わさる高温多湿環境では、根腐れを引き起こしたり、病気になったりして株が弱り枯れることが多いです。多湿と高温の複合ストレスは、ラベンダーにとって致命的になりやすいため、適切な対策をとってあげてください。

- 栄養の与えすぎとは、肥沃すぎる土壌に植えたり、肥料を与え過ぎる事です。ラベンダーは基本的に栄養の乏しい土壌で育つ植物のため、肥料を殆ど必要としていません。逆に栄養の多い土壌で育つと、花の数が減ったり、茎が倒伏したり、病害虫に弱くなったり、短命になったりする傾向があります。そのため、植える土壌の肥沃度や与える肥料の量や頻度などには注意が必要です。

- 木質化とは茎が成熟するにつれて木のように質感が硬くなったり色が褐色に変化する事です。ラベンダーは完全に木質化した部分からは基本的に芽がでなくなるため、木質化を遅らせる剪定をして寿命を伸ばしたり、木質化した部分に芽を残す事が大切になります。

ラベンダー・アラルディの園芸品種の紹介

ラベンダー(メルロー)

- ラベンダー(メルロー)は、2011年にニュージーランドのワイウク(Waiuku)で、アラルディ種の中から偶然発見された園芸品種です。

- メルローは、葉の色が白緑色とクリーム色の二色で構成されていて、葉の縁部分にはクリーム色の覆輪が入ります。全体的にパステル調で、明るく柔らかな雰囲気をつくるため、可愛いをテーマにしたお庭や幻想的でメルヘンチックなお庭などによくあいます。

- 植物全体からは樟脳特有の薬品のようなスッキリとした香りあります。そのため、ガーデンファニチャーの近くや小道の近くなどの香りを楽しみやすい場所で管理すると良いかもしれません。

- 花の色は、紫色の蕾から、鮮やかな紫色の花が咲きます。そのため、上品なお庭等によくあいます。

- 樹形はブッシュ状、樹高は約60~90cm、株の横幅は約60~90cmになります。

ラベンダーの主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

ラベンダー・アラルディの育て方

花壇の土づくり

日当り

ラベンダー・アラルディは、日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせます。

そのため基本的には日向で育てる方が良いでしょう。また半日影までで育てる事も出来ますが、日向と比べると花数が少なくなったり、生育が悪くなったりする傾向があります。

- 日向とは、直射日光が6時間以上当たる場所です。

- 半日影とは、直射日光が3時間から5時間程度当たる場所です。また基本的には午前中のみ日が当たり午後から日陰になる場所になります。

- 明るい日陰とは、直射日光が二時間程度まで、または間接光だけが当たるような比較的に明るい場所です。

- 暗い日陰とは、森の中にあるような直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。

環境

ラベンダー・アラルディは、岩の間などの乾燥した場所などを好み、乾燥に強い植物です。その一方で多湿を苦手にしており、特に高温期に多湿になると病気にかかり枯れやすいです。

そのため、育てる環境も排水性の高い場所が求められます。基本的には、周囲よりも高い場所にあり水が簡単にぬける様な所、ロックガーデンのような岩と石が多い所、長雨に当たらないような所などがおすすめになります。

土壌の土質

ラベンダー・アラルディは、基本的には通気性と排水性の高い土壌を好み、栄養の乏しい乾燥した土壌で問題なく育ちます。肥沃さはあまり必要とされません。

逆に肥沃すぎる土壌は、夏場に蒸れて枯れこむ原因にもなるため、腐葉土などはあまり入れない方が良いでしょう。

ラベンダー・アラルディはPH6.5~7.5の弱アルカリ性の土壌を好みます。酸性土壌では生育不良になる事もあるため、土壌のPHにも注意する必要があるでしょう。

植え付けの前に土壌診断を行い、土壌診断の結果に従って、土壌改良材を入れて通気性・排水性・PHの高い土壌に改善しましょう。

土壌診断と改善の行い方

- 土を掘る時に土が硬い場合は作土層が十分でない可能性があります。

- スコップで土を深くまで掘り返し石等を取り除きます。

- 適度に濡れた土を、手にとり握って土塊を作り、通気性・保水性などを診断します。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。

- 保水性を改善したい場合は保水性を高める用土(堆肥や黒土など)を入れると良いでしょう。

- 手のひらを開いても土の塊は崩れず、土塊を軽く指で押すと崩れる場合は通気性と保水性のバランスが良い壌土に近い土壌です。幅広い植物に向く土壌です。

- 植物に合わせて保水性を好む植物であれば保水性を高める用土(黒土やバーミキュライト等)を入れたり、乾燥を好む植物であれば排水性や通気性を高める用土(川砂やパーライトなど)を入れましょう。

- 手のひらを開いても土の塊が崩れず、指で押しても崩れる感じがない場合は粘土質で水捌けが悪い土壌の可能性があります。必要に応じて排水性・通気性を高める用土(川砂・パーライト等)を混和しましょう。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。

- 土壌に入る有機物の量を診断しましょう。土の色を見て、有機物が沢山入る肥沃な土の場合は有機物(腐植)が多く含むため土の色が黒っぽくなります。一方で有機物(腐植)が少ない場合は土の色が薄くなります。

- 土壌の状態とバランスを見ながら、2割から3割を目安に堆肥(腐葉土・バーク堆肥等)を土壌に混和しましょう。

- PHを測る専用の道具を用意して診断します。※詳しくはPHを診断からご覧下さい。

- 酸性土壌を改善して土壌を中性またはアルカリ性にしたい場合は、苦土石灰を利用します。PHを1上げるのに必要な苦土石灰の量は1平方メートルあたり150g程度です。土壌に苦土石灰を撒いた後は、石灰が塊にならないようによく混和します。

- アルカリ性土壌を改善して酸性に傾けたい場合は無調整ピートモス(PH4程度)を利用しましょう。ピートモスを腐葉土のかわり等に利用して、よく混和しましょう。

鉢土づくり

日当り

ラベンダー・アラルディは、日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせます。

そのため基本的には日向で育てる方が良いでしょう。また半日影までで育てる事も出来ますが、日向と比べると花数が少なくなったり、生育が悪くなったりする傾向があります。

培養土

ラベンダー・アラルディの培養土は、通気性・排水性が高く、PHがアルカリ性に傾いているラベンダー専用の培養土を選ぶと良いでしょう。

自作する場合は通気性・排水性が高めで、PHをアルカリ性に調整した培養土をつくると良いでしょう。腐葉土などの有機物は夏場に蒸れるなどして問題を引き起こしやすいため、少なめにします。

培養土の配合例

- 赤玉土(小粒・中粒)+日向土+腐葉土+苦土石灰=6:2:2:適量

- 赤玉土(小粒・中粒)+パーライト+腐葉土+くん炭=5:3:2:適量

培養土作成時の注意点

ラベンダー・アラルディはPH6.5~7.5の弱アルカリ性土壌を好むため、必要に応じて培養土にアルカリ性のくん炭や草木灰等を混ぜこむか、苦土石灰を混ぜこみましょう。

苦土石灰を混ぜ込む量は培養土の土質にも左右されますが、基本的にラベンダーは砂質の土壌を好むため砂土に近い培養土を使っているはずです。

砂土のPHを1上げるには培養土10Lに対して苦土石灰10~15g程度を目安に使用します。苦土石灰を入れたら、しっかりと混和してから使用しましょう。

水やりの仕方

ラベンダー・アラルディは、茎や葉にある腺毛が水分を閉じ込める働きがあり、乾燥に非常に強いです。そのため、水やりの頻度が少ない植物になります。

一方で、過湿や多湿を苦手にしており、土がジメジメとした状態が続くことを嫌います。水分の多い状態が続くと、根腐れして枯れ込む事も多いため、水やりの頻度には注意が必要でしょう。

植え付けから定着まで

乾燥に強い植物ですが、植え付け後から定着までの1週間程度は定期的な水やりが必要です。

土壌の表面が乾いてきたら水やりを行いましょう。

生育期間中

生育期間中の水やりのタイミングは、土の表面から約2cm~5cmが乾いてきたら、水やりを行うといいでしょう。

水やりの量は、土壌内に新鮮な酸素を行き渡らせる目的、水を奥まで浸透させて根を深くまで張らせる目的があるため、一度に与える水の量はたっぷりと与えてください。

肥料の与え方

ラベンダー・アラルディは栄養の乏しい土壌でも問題なく成長します。一方で、土壌が肥沃すぎたり栄養が多すぎたりすると、病気や温度変化への耐性が落ちてしまったり、花の数が減ったりするなどの、さまざまな問題を引き起こしやすくなります。

そのため、土壌の状態や環境をみながら必要な量を与えるようにしましょう。

肥料の与え方

- 肥料を与える時期

- 肥料は活発に成長が始まる早春頃に一度だけあたえます。

- 肥料の選び方

- 肥料は肥効がゆっくりと出る緩効性肥料を与えるか、堆肥を入れて上げましょう。

- 肥料の与え方

- 緩効性肥料を与える場合は、製品に記載されている、規定された分量を規定された場所にあたえます。基本的には株から少し離れた場所に置き肥して与えると良いでしょう。また、水やりの際には、きちんと肥料が解けるように肥料に水を当ててください。

- 堆肥を入れる場合は、株のまわりに堆肥を数センチ程度盛るようにマルチングします。

剪定のやり方

ラベンダー・アラルディの剪定は年に二回、晩冬から早春と開花期間中に行います。

それぞれ、剪定をする時期で、剪定する目的が変わりますが、適切に剪定をする事で株の寿命が伸びたり、見た目がよくなるなどの好影響が期待できます。

晩冬から早春の剪定

晩冬から早春の剪定は、冬の間に損傷したり、枯れた部分を剪定して取り除いたり、木質化を遅らせたり、株の形状を整えたりする目的で行います。

剪定する際に注意する事は、完全に木質化した部分まで強く剪定しない事です。完全に木質化してる部分からは基本的に芽が出ないため、茎に最低でも三個の芽が残るようにしましょう。

剪定のやり方

- 株を観察して枯れたり損傷したりしている枝を捜して、園芸用のハサミで剪定して取り除きます。

- 株全体を観察しながら、株の中央の茎を少し高めに、外側の茎を短めに、ドーム状の樹形になるように剪定しましょう。剪定する量は株全体の三分の一または半分を目安にします。

- その際、必ず茎に三個以上の芽が残るようにして下さい。

開花期間中の剪定

開花期間中の剪定は、再開花を促す目的、見た目を改善する目的、風通しをよくする目的等で行われます。

剪定のやり方

- 開花期間中は、次の花を咲かせるために、花を出来るだけ早めに摘みしましょう。花を長く残すと種作りに栄養がまわり花数が減ったり、株が弱る原因となります。

夏越しする方法

ラベンダー・アラルディは、基本的に夏の暑さには耐えますが、多湿には耐えられません。特に夏の暑さと多湿が組み合わさる複合ストレスに極端に弱く、日本の高温多湿環境で枯れる事もよくあります。

そのため、必要に応じた夏越し対策が必要になるでしょう。

夏越しで重要なポイント

- 夏場は、西日の当たらない半日影で育てた方が、株が弱りにくいでしょう。

- 鉢植えであれば西日の当たらない場所に移動します。

- 土壌が何時までも濡れていてジメジメした状態が続くと、根腐れをして枯れる事があります。

- 土壌の通気性・排水性をよくしておきましょう。

- 軒下等の長雨に当たらない環境で育てることもひとつの対策になります。

- 日当たりのよい環境で育てる事で、土壌が素早く乾燥して多湿を防げます。

- 排水性の高い高台や傾斜地で育てると過湿や多湿を防げます。

- 極端な乾燥が続くと枯れたりする事があります。

- 基本的には乾燥に強い植物ですが、夏場は乾燥しやすいため、土壌の状態を見ながら定期的に水やりを行いましょう。

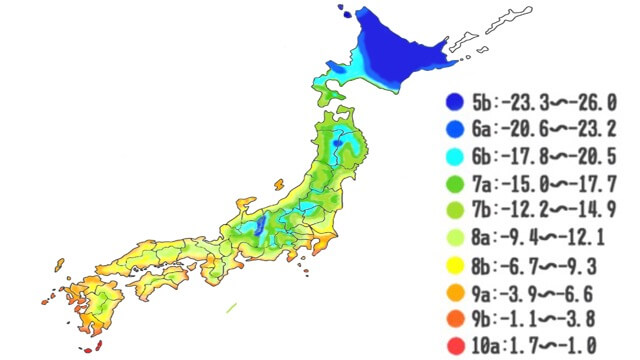

冬越しする方法

Hardiness:8~10

ラベンダー・アラルディは軽い霜であれば耐えられるため、暖地や平地であれば屋外で越冬させる事も可能です。

ただし、寒さで葉や茎が損傷したり、枯れたりする事もあるため、必要に応じた冬越し対策が必要でしょう。

冬越し対策

- 地植えしている場合

- 寒さが厳しい地域で育てている場合は、支柱を立ててビニールを張りトンネルを作ったり、ミニ温室を作って上げるのもひとつの対策になります。

- 鉢植えで管理している場合

- 鉢植えを軒下に移動して、霜から株を守りましょう。

- 寒さの厳しい地域であれば、日当たりの良い屋内や、温室に移動して管理しましょう。

挿し木や株分けで増やす

ラベンダー・アラルディは挿し木によって増やす事ができます。

挿し木の方法

- 挿し木時期

- 挿し木する時期は発根率の高い晩春から夏頃が適します。

- 培養土を準備します

- 挿し穂用の培養土には切り口が腐敗して吸水を阻害しないように、無菌のものを利用します。一般的にはバーミキュライト・赤玉土・パーライト・ピートモスなどが利用されていますが、専用の培養土もあるため近くのホームセンターで探すのも良いでしょう。

- 培養土を容器に入れて事前に水をかけて湿らせておきます。

- 挿し穂を採取する

- 挿し穂の茎は弾力があり健康な部分をカットして利用しましょう。

- 挿し穂を整形する

- 挿し穂の長さを7~10cm程度にわけて、挿し穂の上部の葉を残して、下部の葉を取り除きます。

- 茎の下部分を斜めにカットして吸水部分を広くしておきましょう。

- 培養土に挿し穂を挿す

- 挿し穂を挿す場所を決めて、培養土の中に、割り箸等を利用して、事前に穴を空けておきます。

- 挿し穂の切り口を下向きにして、培養土の中に挿し穂を入れましょう。通常は挿し穂の1/3程をいれます。

- 管理

- 明るい日陰で土壌が完全に乾燥しない様に水やりを行いながら管理しましょう。