- 原産:日本

- 科:アジサイ(Hydrangeaceae)

- 属:アジサイ/ハイドランジア(Hydrangea)

- 種:アジサイ(Hydrangea macrophylla)

- 別名:ホンオジサイ/ガクアジサイ/八仙花/ビックリーフ・ハイドランジア(bigleaf hydrangea)/フレンチ・ハイドランジア(French hydrangea)/レースキャップ・ハイドランジア(lacecap hydrangea)/モップヘッド(mophead)/ハイドランジア(hydrangea)

- 開花時期:5月~8月

- 開花時期(四季咲き品種):5月~10月

- 開花時期(早咲き品種):2月~4月

- 花の色:赤色●桃色●青色●紫色●緑色●白色〇黒色●

- 葉の色:緑色●黄色●赤色●桃色●紫色●白色〇黒色●

- 分類:落葉低木

- 被覆方法:

- 樹高:約100~200cm(稀に400cmに達する)

- 誕生花:6月3日/6月4日/6月29日

- 花言葉:冷淡/無情/高慢/移り気/辛抱強さ

- 用途:開花期間長い/カラーリーフ/生垣/切り花/ドライフラワー/プリザーブドフラワー/日陰植物

- 購入方法:アジサイを楽天で購入

| 目次 | ||

| | ||

| 花壇土 | 鉢土 | 水やり |

| 肥料 | 剪定 | 夏越し |

| 冬越し | 増やし方 | 病気 |

アジサイとは!?

アジサイの学名はHydrangea macrophylla、別名では「ホンオジサイ」や「ガクアジサイ」とも呼ばれる落葉低木です。

アジサイ(ガクアジサイ)の原産地は日本で、足摺岬、硫黄半島、硫黄諸島、伊豆半島、伊豆諸島、房総半島、三浦半島に分布しており、海岸沿いの山地などに自生しています。

アジサイの語源(由来)

- 属名のHydrangeaは、古代ギリシア語で「水」を意味する「ὕδωρ(húdōr)」と、「容器」を意味する「ἀγγεῖον(angeîon)」の2語からきており、水を入れるカップの様な形状をした果実の形に由来すると言われています。

- 種小名のマクロフィラ(macrophylla)は古代ギリシア語で「大きい」を意味する「μακρός (makrós)」と、古代ギリシア語で「葉」を意味する「φύλλον(phúllon)」の2語からきており、大きな葉に由来します。

- アジサイは、元々「アヅサイ」と呼ばれていましたが、転訛して現在のあじさい(紫陽花)になったといわれています。

- アヅサイは、小さなものが集まる様子を意味する「あづ」と、紫色の花をあらわしている「さあい(真藍)」の2語からきており、あじさいの花姿と紫色の花色に由来しています。

- ガクアジサイの由来は、花の外周を額縁のように装飾花が彩っている所ことからきています。

アジサイの特徴(魅力)

- アジサイの特徴は、花の形が複数あり上品な印象を与えるガクアジサイ型と豪華な印象を与えるテマリ型がある所、花房の直径が25cmに達する事があり強い存在感と豪華さを感じさせる所、花の色が土壌のPHなどで変化する所、日本が原産な所からも分かる通りとても丈夫で育てやすい所等にあります。

- アジサイは、花を鑑賞する目的・葉をカラーリーフとして楽しむ目的・ギフトアジサイとして贈り物とする目的・境界に株を並べて生垣として利用する目的・切り花として楽しむ目的・ドライフラワーとして楽しむ目的等で栽培されており、様々な用途に利用できて非常に丈夫で育てやすいため人気の高い植物です。

- 株高は100~200cmですが、稀に400cmに達する事があります。樹形は株立ち状、茎の向きにより直立(茎の向きが垂直)・半直立(茎の向きが斜上)・開帳(茎の向きが殆ど水平)に分類されます。

茎の色は緑色で茶色の皮目があり、成熟すると灰褐色から泡褐色をしています。ただし、一部の品種は茎の色が黒色・赤色・桃色をしている場合があります。※写真は茎の皮目の様子

茎の色は緑色で茶色の皮目があり、成熟すると灰褐色から泡褐色をしています。ただし、一部の品種は茎の色が黒色・赤色・桃色をしている場合があります。※写真は茎の皮目の様子

- 葉序は対生葉序、葉身の長さ約10(~18)cm、葉身の幅は約5(~10)cm、葉身の形は卵形もしくは楕円形か円形、葉脈は網状脈、葉縁部分に鋸歯があります。

葉の色は緑色ですが、アントシアニンの影響などで赤褐色または赤紫色に変化する事があります。

葉の色は緑色ですが、アントシアニンの影響などで赤褐色または赤紫色に変化する事があります。 一部の品種では、葉の色が緑色の他に赤色・桃色・黄色・紫色・黒色・白色などがあるため、カラーリーフとして楽しまれることもあるようです。※写真はオーロラレッド

一部の品種では、葉の色が緑色の他に赤色・桃色・黄色・紫色・黒色・白色などがあるため、カラーリーフとして楽しまれることもあるようです。※写真はオーロラレッド

- 開花期間は晩春から晩夏ですが、四季咲き品種では秋の終わり頃まで花が楽しめたり、早咲き品種では晩冬から春にかけて花が楽しめたりします。

- 花序は散房花序、散房花序の直径は約5~25cm、形状は球型または平型、花は装飾花と両性花が組み合わさるガクアジサイ型、または装飾花のみで構成されているテマリ型があります。※装飾花は中性花、両性花は通常花とも呼ばれる事がある。

- 花の色は青色(紫色)または赤色(桃色)の範囲で変化する事があります。土壌のアルミニウムが酸性土壌で溶解してアジサイに吸収される事で、花の色素(アントシアニン)とアルミニウムイオンが結合して、花の色が変化します。※詳しくはアジサイの花色の変化からご覧下さい。

果実は蒴果、蒴果の形は楕円形で先端に突起があり、成熟すると果皮が裂開して種子を放出します。

果実は蒴果、蒴果の形は楕円形で先端に突起があり、成熟すると果皮が裂開して種子を放出します。- 主な用途

- アジサイは大きく豪華な花を鑑賞する目的で利用されます。

- アジサイはカラーリーフとして楽しむことが出来ます。

光沢のある照り葉の品種は、宝石を見ているような高級感があるため、ラグジュアリーなお庭などによくあいます。

光沢のある照り葉の品種は、宝石を見ているような高級感があるため、ラグジュアリーなお庭などによくあいます。 葉の色が赤色(桃色)の品種は可愛らしさをテーマにするお庭などにおすすめです。

葉の色が赤色(桃色)の品種は可愛らしさをテーマにするお庭などにおすすめです。 葉の色が白色の品種は明るさや清潔感を感じさせる上品なお庭などによくあうでしょう。

葉の色が白色の品種は明るさや清潔感を感じさせる上品なお庭などによくあうでしょう。 葉の色が黒色の品種は重厚感があるため格式の高さを感じさせるお庭などによくあうでしょう。

葉の色が黒色の品種は重厚感があるため格式の高さを感じさせるお庭などによくあうでしょう。

アジサイは生垣として利用することが出来ます。

アジサイは生垣として利用することが出来ます。- アジサイの生垣は、頻繁に剪定をして形を整えることが出来ないため、自然な樹形を活かした自然風の生垣(インフォーマルヘッジ)で利用します。

- 生垣の植え付け間隔は品種によっても変わりますが、成熟時の大きさに合わせて、約100~200cm間隔で植え付けると良いでしょう。

アジサイは花が咲いた後に収穫して、切り花にしたりドライフラワーにしたりして利用する事ができます。詳しくはアジサイの切り花の楽しみ方とアジサイのドライフラワーの楽しみ方をご覧下さい。

アジサイは花が咲いた後に収穫して、切り花にしたりドライフラワーにしたりして利用する事ができます。詳しくはアジサイの切り花の楽しみ方とアジサイのドライフラワーの楽しみ方をご覧下さい。 アジサイはギフトで贈ったり貰ったりする事があり、鉢植えのまま屋内で楽しまれることがあります。

アジサイはギフトで贈ったり貰ったりする事があり、鉢植えのまま屋内で楽しまれることがあります。- アジサイは基本的に屋外で楽しむ植物ですが、開花期間中は鉢植えのまま屋内で管理して花を楽しむ事が可能です。屋内で花を楽しむ場合は、花の装飾性を長く維持することと、株の成長を維持する事が重要になります。そのため、基本的には直射日光の当たらない間接光のあたる明るい場所で管理するとよいでしょう。※詳しくは育て方からご覧下さい。

- 栽培時の注意点

- アジサイを育てる際に注意することは「強光による葉焼け」「乾燥による生育不良」「寒風による花芽の痛み」「剪定による開花への悪影響」などです。※詳しくは育て方からご覧下さい。

アジサイの切り花の楽しみ方

- 収穫タイミング

- アジサイの収穫は花が完全に開いているか殆ど開いてるタイミングで行いましょう。

- 朝の涼しい時間帯もしくは夕方に収穫すると花に十分な水分が含まれており水揚げしやすくなります。

- 水揚げ

- 葉は水揚げを悪くするため必要な分を除いて茎から全て取り外しましょう。

- 水揚げの方法は切り戻しもしくはもしくは燃焼を行います。※切り戻しは、ハサミを使い茎の途中をカットする事です。切り戻しする際は、茎の中の綿も取り除き、茎の外側の表皮も少し削ぎ落としておくと、吸水部分が増えて吸水力が高まり日持ちがよくなります。

- 深水も水揚げを助けるため、水揚げが悪いと感じる場合等は試してみるのも良いでしょう。

- 花瓶に生ける

- 花瓶に水と延命剤を入れて花を生けましょう。

- 延命剤の効果は高く日持ちが長くなります。

- 管理

- 直射日光を避けた15~20度の涼しい環境で管理すると日持ちがよくなります。

- 日持ちは管理の方法でも左右されますが約7~10日です。

燃焼法

燃焼法とは、切り花の切り口の先端を火で炙り炭化させた後に、冷水に漬けて、吸水を改善する水揚げ方法です。※水切りなどをしても、水揚げが上手くいかない場合等に行われます。

燃焼は、導管内にある空気を熱で膨張させて外に押し出す効果があり、また熱のショックで一気に吸水する効果が期待できます。また火で熱するため、切り口部分の雑菌が死滅して、微生物の影響が抑えられます。

燃焼は湯揚げと原理が似ていますが、燃焼な向いているのは、茎が硬く水揚げが悪い花材等に向きます。水分を多く含んでいるような柔らかい茎の花材には向きません。

燃焼の方法

- 花材の保護:切り花の花や葉が熱気で弱らないように、切り花の上部を濡れた新聞紙でくるみ覆います。切り口の部分は火で炙るため、茎の下部は濡れた新聞紙から出しておきましょう。

- 茎の切断:切り口の根元から上に約1~5cmの場所で斜めにカットします。

- 切り口を炙る:切り口の先端から約1~3cmを火で炙り、炭化させます。

- 冷水に浸ける:切り口が炭化した後、そのまま冷水の中に2時間程度浸けて水揚げします。

- 切り花を生ける:切り花を花器に入れて飾ります。

深水法

深水法とは、容器の深くまで水を入れておき、切り花の大部分を水中に漬けて水揚げする方法です。一般的に、水揚げが苦手な植物や水切りなどをしても水揚げが上手くいかない場合に行われます。

深水は、切り花を深くまで水に浸けるため、高い水圧により水上がりがとてもよくなります。また茎や葉からも水分を吸水するため、萎れも素早く改善する効果も期待できます。

深水は基本的に茎葉が丈夫で、水の吸い上げが弱い花材(バラ・ダリア・ラナンキュラス等)でよく行われる方法です。茎や葉が繊細な植物で深水をすると傷んで腐敗する原因にもなるため、深水が出来る花材が確認してから行う事も大切になります。

深水のやり方

- 容器に水を入れる:バケツの中に切り花の半分程度浸かる水をいれておきます。

- 花材を保護する:切り花の花や葉が潰れないように注意しながら、新聞紙で固定するように優しく包みます。その際、茎の下部数cmを新聞紙から出しておきましょう。

- 茎の切断:切り花の切り口を水中に漬けて、その中で切り口の根元から上に約1~5cmの場所で斜めにカットします。※斜めにカットする事で吸水部が増えて水揚げ効率がよくなります。

- 水揚げ:バケツの中に切り花が半分以上浸かる様にして、数時間程度放置して水揚げします。

- 切り花を生ける:切り花を花器に入れて飾ります。

アジサイのドライフラワーの楽しみ方

- アジサイのドライフラワーの収穫時期は梅雨明けの7月頃以降がいいでしょう。

- 開花したばかりの色鮮やかな花よりも少し時間が経ち色褪せてきた花の方が上手くいきます。

- 茎を好みの長さで剪定ハサミで切って収穫して下葉を取り除きましょう。

- アジサイは、ドライ・イン・ウォーター法もしくはハンギング法でドライフラワーが作れます。

- ドライ・イン・ウォーター法は花瓶に少し水を入れて、収穫したアジサイをさしておき徐々に乾燥させる方法です。

- ハンギング法は花を逆さに吊るして乾燥させる方法です。

ハンギング法

ハンギング法とは、植物を壁や天井等から吊り下げて自然乾燥でドライフラワーをつくる方法です。ハンギング法は最も一般的に利用されるドライフラワーを作る手順で、用意する物も花材以外には殆ど要らず手軽に作れる所が魅力です。手順は花の茎の下部を固定する物(麻紐・洗濯バサミ等)で抑えて、逆さにし壁や天井から吊り下げます。管理する場所は基本的に直射日光の当たらない涼しく乾燥した場所です。乾燥させる時間は2~4週間程度で、自然乾燥させます。

アジサイの花色の変化

アジサイの花(萼)にはアントシアニンと呼ばれる赤色・青色・紫色を呈する色素が含まれており、アジサイの花に含まれるアントシアニンはアルミニウムイオンと結合する事で花の色が青色に変化します。

アルミニウムイオンは、土壌に含まれるアルミニウムが酸性に傾く事で溶出してアジサイに吸収されます。そのため花の色は、土壌のPHが酸性に傾く事で青色~紫色になり、土壌のPHがアルカリ性に傾く事で赤色~桃色になります。

アジサイの花の色を調節したい場合は、PHに影響を与える土壌改良材を使用したり、PHに影響を与える肥料を使用したりすると良いでしょう。

赤花・桃花

赤花・桃花のアジサイを咲かせるには、アジサイにアルミニウムイオンを吸収させない事が大切になります。そのため、アルミニウムを含まない用土を使ったり、土壌を酸性に傾けない等の対策を行います。

- 火山灰土の赤玉土や鹿沼土などはアルミニウムを多く含有するため、かわりにパーライトなどが利用されたりします。

- 酸性土壌になるとアルミニウムが溶出しやすくなるため、土壌のPH6.5~7.5に調節します。

- 土壌のPHの調節は土質(砂質~粘土質)でも変わりますが、一般的な土壌では1㎡あたり苦土石灰を100g程度入れる事でPHが0.5ほど上がります。

- 赤アジサイ専用の培養土や肥料があるため、これを利用するのも良いでしょう。

青花・紫花

青花・紫花のアジサイを咲かせるには、アジサイにアルミニウムイオンを吸収させる事が大切になります。そのため、アルミニウムを含む用土を使ったり、土壌を酸性に傾ける等の対策を行います。

- 火山灰土の赤玉土や鹿沼土などはアルミニウムを多く含有しており、酸性に傾けるとアルミニウムが多く溶出するため、赤玉土とピートモス等で培養土をつくると青色の花が咲きやすいです。

- 地植えで育てる場合も無調整のピートモスを入れる事で酸性土壌に傾ける事が出来ます。

- アルミニウムは水をしっかり与える事で溶出しやすいため、しっかり水やりを行うと良いでしょう。

- 青アジサイ専用の培養土や肥料があるため、これを利用するのも良いでしょう。

アジサイの園芸分類

花の形

テマリ型

花序は装飾花のみで構成されています。

花の外観は球型になる傾向が強いです。

ガクアジサイ型

花序は装飾花と両性花で構成されています。装飾花は外周を囲うように並び、両性花は中央に集まります。

花の外観は扁平な平型になる傾向が強いです。

半テマリ型

花序は装飾花と両性花で構成されています。ガクアジサイのように外側に装飾花が並び、中央にも両性花の中に装飾花が混じります。

コアジサイ型

花序は両性花だけで構成されています。

花の外観は半球型になる傾向が強いです。

装飾花の形

普通花

装飾花の萼片(弁)の数は3~4個、萼片(弁)は平開する。

抱え咲き

装飾花の萼片(弁)が直立または半直立するため、蕾が開く途中のような丸みを帯びた形状をしている。

八重咲き

装飾花の萼片(弁)の数が普通花よりも多く、八重咲きする。

装飾花の萼片の形状

丸弁

装飾花の萼片(弁)が丸い形状をしている。

剣弁

装飾花の萼片(弁)の弁先が尖った形状をしている。

皿状

装飾花の萼片(弁)の縁部分が内側に向かって湾曲するためカップ状の形状をしている。

細弁

装飾花の萼片(弁)が細い形状をしている。

フリンジ

装飾花の萼片(弁)が波打っている。

ナデシコ弁

装飾花の萼片(弁)に鋸歯があり、ギザギザとした形状をしている。

樋弁

装飾花の萼片(弁)が湾曲して、雨樋のような形状をしている。

連弁

装飾花の萼片(弁)が、隣同士で合着してくっついている。

ナデシコ弁

装飾花の萼片(弁)に鋸歯があり、ギザギザとした形状をしている。

花の色

覆輪

弁の縁部分に沿って、二次色が入る。

爪班

弁の先端に二次色が入る。

スポット

弁の中に丸い形状の二次色が入る。

絞り

弁の中に縦筋の不規則な形状の二次色が入る。

脈班

弁の花脈に二次色が入る。

弁底

弁の基部に二次色が入る。

老化による変化

弁が老化すると、色が変化する。

葉の色(班入り)

単色

葉の色は単色、色の種類によりグリーンリーフやイエローリーフと呼ばれます。

覆輪

葉の縁部分に沿って班が入ります。※覆輪の形状により覆輪くずれ(覆輪の幅が安定せず途切れる事もある)や糸覆輪(糸のように細い覆輪)と呼ばれたりもする。

うぶ

葉の全体の色が抜けて白色になる。

葉の光沢

照り葉

葉には強い艶と光沢がある。

強光と乾燥に強い傾向にある。

照り無し

葉には光沢が無い。

強光と乾燥を苦手にする傾向にある。

艶消し

葉の光沢は、照り葉と照り無しの中間にある。

アジサイ(ハイドランジア)の主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

アジサイの育て方

花壇の土づくり

日当り

アジサイは、日向から明るい日陰まで幅広い環境に適応します。ただし、強い日差しが葉焼けを引き起こしたり、日当たりの悪さが花付きを悪くしたりします。

そのため、理想的な環境は西日の当たらない半日影になります。

- 日向とは、直射日光が6時間以上当たる場所です。

- 半日影とは、直射日光が3時間から5時間程度当たる場所です。また基本的には午前中のみ日が当たり午後から日陰になる場所になります。

- 明るい日陰とは、直射日光が二時間程度まで、または間接光だけが当たるような比較的に明るい場所です。

- 暗い日陰とは、森の中にあるような直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。

土壌の土質

アジサイは、通気性・排水性・保水性のバランスが良く、有機物がしっかり入る肥沃な土壌を好みます。

そのため、植え付けの前に土壌診断を行い、土壌の通気性と保水性のバランスを改善して、腐葉土等の有機物を入れ肥沃な土壌に改善しましょう。

土壌診断と改善の行い方

- 土を掘る時に土が硬い場合は作土層が十分でない可能性があります。

- スコップで土を深くまで掘り返し石等を取り除きます。

- 適度に濡れた土を、手にとり握って土塊を作り、通気性・保水性などを診断します。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。

- 保水性を改善したい場合は保水性を高める用土(堆肥や黒土など)を入れると良いでしょう。

- 手のひらを開いても土の塊は崩れず、土塊を軽く指で押すと崩れる場合は通気性と保水性のバランスが良い壌土に近い土壌です。幅広い植物に向く土壌です。

- 植物に合わせて保水性を好む植物であれば保水性を高める用土(黒土やバーミキュライト等)を入れたり、乾燥を好む植物であれば排水性や通気性を高める用土(川砂やパーライトなど)を入れましょう。

- 手のひらを開いても土の塊が崩れず、指で押しても崩れる感じがない場合は粘土質で水捌けが悪い土壌の可能性があります。必要に応じて排水性・通気性を高める用土(川砂・パーライト等)を混和しましょう。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。

- 土壌に入る有機物の量を診断しましょう。土の色を見て、有機物が沢山入る肥沃な土の場合は有機物(腐植)が多く含むため土の色が黒っぽくなります。一方で有機物(腐植)が少ない場合は土の色が薄くなります。

- 土壌の状態とバランスを見ながら、2割から3割を目安に堆肥(腐葉土・バーク堆肥等)を土壌に混和しましょう。

- PHを測る専用の道具を用意して診断します。※詳しくはPHを診断からご覧下さい。

- 酸性土壌を改善して土壌を中性またはアルカリ性にしたい場合は、苦土石灰を利用します。PHを1上げるのに必要な苦土石灰の量は1平方メートルあたり150g程度です。土壌に苦土石灰を撒いた後は、石灰が塊にならないようによく混和します。

- アルカリ性土壌を改善して酸性に傾けたい場合は無調整ピートモス(PH4程度)を利用しましょう。ピートモスを腐葉土のかわり等に利用して、よく混和しましょう。

植付け時の注意点

- 植え付け時期

- 休眠中の11月~3月が最適ですが、それ以外の季節でも植え付けを行うことが出来ます。

- 植付け間隔

- 植付け間隔は品種により変わりますが、100~200cm程度の間隔で離します。

- 植え穴の深さ

- 地面から30~40cm程度の穴を掘り、根張りを邪魔したり保水性や栄養の保持を悪くする石やゴミ等を取り除きましょう。

- 植え付け方法

- 植付け方法は標準植えで行います。根が回っている場合は、軽く解してから植え付けましょう。

鉢土づくり

日当り

アジサイは、日向から明るい日陰まで幅広い環境に適応します。ただし、強い日差しが葉焼けを引き起こしたり、日当たりの悪さが花付きを悪くしたりします。

ギフトアジサイとして贈られるアジサイは、開花期間中は鉢植えのまま屋内で花を楽しむことが出来ます。屋内で花を楽しむ場合は、基本的に長く花を維持する事が重要になるため、直射日光の当たらない間接光のあたる明るい場所で管理する事が大切です。明るさは中程度の照度(2500~10000lux)があれば十分です。

※ただし、アジサイは基本的に屋内で育てる植物ではないため、花が終わったら屋外で日光当てて育てた方が良いでしょう。

※照度(lux)を調べる方法は、携帯のアプリや照度計などがあります。携帯のアプリでも手軽に調べられますが、詳しく調べたい方は楽天に売ってある照度計を利用すると良いでしょう。

※照度が少ない場所で育てたい場合は楽天に売ってある植物育成ライトを利用してみるとよいかもしれません。植物育成ライト以外の人工的な照明の光には光合成に必要な波長が僅かにしか含まれない事があるため、十分の照度あると思っても植物がしっかり育たない事もあるため注意が必要です。

培養土

アジサイの培養土は、一般的な草花の培養土を選ぶと良いでしょう。

自作する場合は通気性・排水性・保水性のバランスが良く、肥沃な培養土を作ると良いでしょう。

培養土の配合例

- 赤花・桃花:赤玉土(小粒・中粒)+腐葉土=6:4

- 青花・紫花:赤玉土(小粒・中粒)+ピートモス+腐葉土=5:3:1

植え替え

アジサイを鉢植えで育てている場合は、二年から三年に一度の植え替えが必要です。

植え替えをせずに育てると、培養土が劣化して水捌けや栄養の吸収が悪くなったり、根詰まりを引き起こして成長が抑制されたり水分や栄養の吸収が悪くなり生育不良になりやすくなります。

植え替え方法

- 植え替えに適した時期

- 植え替えの適期は、株が休眠している晩秋から早春が適します。

- 植え替え手順

- 根の回り具合に合わせて、そのままの鉢を使用するか、一回り大きな鉢を使います。

- 古い鉢から株を取り出して、根を優しく解すように、風雨や根の侵食で劣化した古い土を軽く落とします。

- 長い根や腐った根がある場合は、必要に応じて軽く剪定して切り詰めます。

- 鉢の中に新しい培養土と株を入れて植え直します。

- 水を鉢底から溢れる位にたっぷりと与えます。

水やりの仕方

アジサイは、基本的にやや湿り気のある土壌を好みます。そのため、土壌の土質や周囲の環境にもよりますが、定期的な水やりが必要です。

注意することは、土壌を極端に乾燥させたり、水分の多い過湿状態に長くしない事です。乾燥は、葉の1部が枯れてチリチリになったり、生育不良を引き起こす原因となります。また湿り気のある土壌を好むとはいえ、過湿は根腐れを引き起こして生育不良を引き起こす原因になります。そのため、水やりの頻度には注意が必要となります。

水やりの頻度と与え方

- 水やりのタイミングは、土壌の表面が2cm程度乾いてきたら行うといいでしょう。乾燥の確認方法は、土の色の変化を見たり、土の中に指を入れて確認する方法等があります。不安な場合はサスティーを利用すると良いでしょう。

- 水やりの頻度は季節や気候・周囲の環境・土質によっても左右されるため一概ではありません。土壌の状態をみながら水やりを繰り返して、少しづつ掴んでいくと良いでしょう。

腰水のやり方

夏の期間は乾燥が早く、特に鉢植えで育てている場合は、水切れを直ぐに引き起こすこともあります。

夏の水切れを防ぐため、腰水をすることが出来ます。朝に水やりをしたら、受け皿に2cm程度の水をためておいて、鉢植えの乾燥対策を行います。

※ただし、水を深くまでためて腰水を行うと、根腐れを引き起こしてしまうこともあるため、水を溜める量には注意が必要です。

肥料の与え方

アジサイは、肥沃な土壌に植えて、肥料をしっかり与える事で、株がしっかりと育ち、大きな花を咲かせる事ができます。

そのため、一番重要な寒肥を含めて、年に三回の施肥を行います。

肥料の与え方

- 肥料を与える時期

- 寒肥:12月~2月の冬の間に与えます。※アジサイの肥料で最も重要な肥料になるため必ず与えましょう。

- お礼肥:6月~9月の期間で二回与えます。

- 肥料の選び方

- 寒肥:寒肥は一般的に有機肥料や配合肥料が使用されますが、緩効性肥料も利用できます。ただし基本的に肥沃な土壌を好むため、有機肥料や配合肥料がおすすめです。肥料の成分は窒素・リン・カリがバランスよく入っているものを選ぶと良いでしょう。

- お礼肥:お礼肥はボカシ肥料や油カスなどの有機肥料または、緩効性肥料が利用されます。基本的に肥沃な土壌を好むため、有機肥料や配合肥料がおすすめです。

- 肥料の与え方

- 有機肥料を与える場合は、規定された分量を規定された場所に与えます。有機肥料を土に剥き出しにすると分解が遅くなったり、虫が寄ってくる事もあるため、基本は土の中に埋めます。株元から少し離れた場所に穴を掘り肥料を埋めるとよいでしょう。※地面にそのまま置き肥する場合もあります。

- 化成肥料(固形肥料)を与える場合は、規定された分量を規定された場所に与えます。基本的には置き肥のため、株から少し離れた場所に与えるようにしましょう。また、水やりの際に、きちんと肥料が解けるように水を肥料に当ててください。

剪定のやり方

アジサイの剪定は、株の形状を綺麗に保つ目的や、沢山の綺麗な花を咲かせる目的で行われます。

アジサイの剪定のやり方は、旧枝咲きと新旧両枝咲きで違うため、品種を確認してから行うようにしましょう。

旧枝咲き

通常剪定

- 剪定の時期

- 6月~7月に行います。※8月~10月に花芽分化します。そのため、花が終わったら出来るだけ早く剪定をして翌年の開花に影響を与えないようにしましょう。

- 剪定方法

- 花が終わったら、葉の付いている節を、2~3節残して剪定します。

- 株全体を観察して、歩道などに侵入するように横に広がる枝がある場合は、原因となる枝の根元に2~3節だけ残して強剪定しましょう。

- 株全体を観察して枝が混みあっていると感じる場合は、混みあっている原因の側枝または主枝を根元から間引き剪定しましょう。

剪定をあまり必要としない品種の剪定

株がコンパクトだったり、花持ちがよい品種は、こちらの剪定が行われる事もあります。

- 剪定の時期

- 三月末頃に行います。三月末まで花を残す事で、寒風や霜で芽が傷むのを防ぎ、また芽吹きを確認してから剪定する事で、大切な花芽を剪定してしまうリスクを無くせます。

- 剪定方法

- 株を観察して枯れた花房がある場合は剪定して取り除きます。

- 株を再度観察して、緑色に芽吹いている芽と、茶色く乾燥した芽を探します。緑色の芽は花を咲かせるため、必ず残すようにします。枝の上部に茶色く乾燥した芽しかない場合は、茶色の芽のすぐ下から剪定して取り除く事も出来ます。

- 株全体を観察して枝が混みあっていると感じる場合は、古い枝や枯れた枝を根元から間引き剪定しましょう。

新旧両枝咲き

- 剪定の時期

- 春と夏の期間に行います。※秋に剪定すると翌年の早い時期の開花に悪影響を及ぼすため、必ず春の芽吹きまで待ってから剪定しましょう。

- 春の剪定

- 春に枝に付いている芽を観察して、緑色に芽吹いている芽と、茶色く乾燥した芽を探します。緑色の芽は花を咲かせるため、必ず残すようにします。茶色く乾燥した芽は花が咲かないため、茶色の芽のすぐ下から剪定して不要な枝を取り除きましょう。

- 株全体をドーム状の形状に剪定して見た目を整えることが出来ます。ただし剪定を行い過ぎると、花の数が減るなどの悪影響を及ぼす可能性があるため注意してください。

- 夏の間の剪定

- 花が色褪せたら、花から2~5節下に戻って剪定しましょう。花がら摘みを行うことで、次の花が咲きやすくなります。

夏越しする方法

アジサイは、それほど夏越しが難しい植物ではありません。基本的な育て方に従えば夏越し対策を特段行う必要はありません。

夏越しで重要なポイント

- 夏場は、西日の当たらない半日影で育てた方が、株が弱りにくいでしょう。

- 鉢植えであれば西日の当たらない場所に移動します。

- 地植えであれば西日の当たらない場所に植えたりしましょう。

- 土壌が何時までも濡れていてジメジメした状態が続くと、根腐れをして枯れる事があります。

- 土壌の通気性・排水性をよくしておきましょう。

- 乾燥が続くと葉が萎れたり落ちたりする事があります。

- 土壌の状態を見ながら定期的に水やりを行いましょう。

- 半日影などの乾燥しにくい環境で管理するのもひとつの対策になります。

冬越しする方法

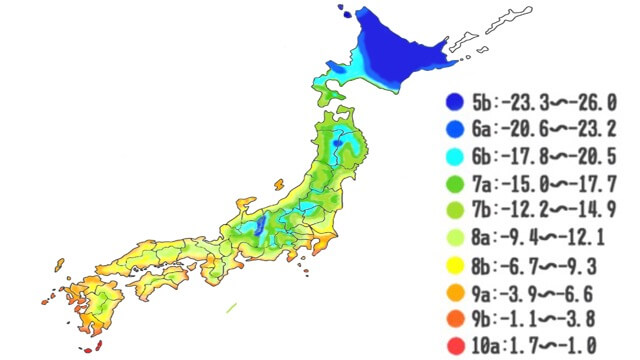

Hardiness:6~9

アジサイは、寒さに強く基本的に冬越し対策は不要です。

ただし寒風で花芽が傷む可能性があります。そのため必要に応じてアジサイを囲うように支柱を立てて、寒冷紗で囲い、株を寒風から守りましょう。

挿し木や株分けで増やす

アジサイは挿し木によって増やす事ができます。

挿し木の方法

- 挿し木時期

- 熟枝挿し:晩冬から早春

- 半熟枝挿し:初夏

- 培養土を準備します

- 挿し穂用の培養土には切り口が腐敗して吸水を阻害しないように、無菌のものを利用します。一般的にはバーミキュライト・赤玉土・パーライト・ピートモスなどが利用されていますが、専用の培養土もあるため近くのホームセンターで探すのも良いでしょう。

- 培養土を容器に入れて事前に水をかけて湿らせておきます。

- 挿し穂を採取する

- 挿し穂の茎は弾力があり健康な部分をカットして利用しましょう。ただし熟枝挿しの場合は硬い枝になります。

- 挿し穂を整形する

- 挿し穂の長さを10~15cm程度にカットして調節します。

- 挿し穂の上部の葉を残して、下部の葉を取り除き、葉も大きすぎるため半分程度にカットしましょう。

- 茎の下部分を斜めにカットして吸水部分を広くしておきましょう。

- 培養土に挿し穂を挿す

- 挿し穂を挿す場所を決めて、培養土の中に、割り箸等を利用して、事前に穴を空けておきます。

- 挿し穂の切り口を下向きにして、培養土の中に挿し穂を入れましょう。通常は挿し穂の1/3程をいれます。

- 管理

- 明るい日陰で土壌が完全に乾燥しない様に水やりを行いながら管理しましょう。

ガクアジサイ型は花が平型で花同士の間に空間があるため、透かし模様の入るレースのような見た目をしています。そのため、上品さをテーマにするお庭などによくあいます。

ガクアジサイ型は花が平型で花同士の間に空間があるため、透かし模様の入るレースのような見た目をしています。そのため、上品さをテーマにするお庭などによくあいます。