- 原産:北アメリカ

- 科:アカバナ(Onagraceae)

- 属:マツヨイグサ(Oenothera)

- 種:メマツヨイグサ(Oenothera biennis)

- 別名:雌待宵草/コモン・イブニングプリムローズ(common evening-primrose)/イブニングスター(evening star)/ウィーディ・イブニングプリムローズ(weedy evening primrose)/ジャーマン・ランピオン(German rampion)/ホグ・ウィード(hog weed)

- 開花時期:6月~10月

- 花の色:黄色●

- 葉の色:緑色●

- 香り:

- 分類:二年草

- 被覆方法:

- 草丈:約50~150cm

- 誕生花:6月21日

- 花言葉:移り気/浴後の美/無言の恋/ほのかな恋

- 用途:

- 庭のスタイル:

- 購入方法:メマツヨイグサを楽天で購入

| 目次 | ||

| | ||

| 花壇土 | 鉢土 | 水やり |

| 肥料 | 剪定 | 夏越し |

| 冬越し | 増やし方 | 病気 |

メマツヨイグサとは!?

メマツヨイグサは学名Oenothera biennis、別名では「雌待宵草」「コモン・イブニングプリムローズ(common evening-primrose)」とも呼ばれる二年草です。

原産地は北アメリカにありますが、日本でも明治時代に観賞用として輸入されていたものが逸出してしまい、全国各地の空き地やあぜ道等の様々な場所で野生化しています。現在は要注意外来生物に指定されており、在来種への影響が懸念されています。

メマツヨイグサの語源(由来)

- 属名のOenotheraは古代ギリシア語で「ワイン」を意味する「οἶνος」と、古代ギリシア語で「獣」「狩人」を意味する「θήρα」の二語で構成されており、この植物の根がワインの風味を高める目的で使われていた事に由来します。

- 種小名のbiennisはラテン語で「2」を意味する「bi」と、ラテン語で「年」を意味する「annus」からきており、二年草である事に由来します。

メマツヨイグサの特徴(魅力)

- メマツヨイグサは、植物の殆どの部分が食用となるため、ネイティブアメリカンはこの植物を食用として利用しており、また薬草として根を湿布などに使う事があるようです。

- メマツヨイグサの花は近縁のオオマツヨイグサと比較して花の直径が2~5cmと小ぶりで、花が萎んでも赤色にならない所が特徴になります。

- 草姿はロゼット状または直立、一年目はロゼット状で根生葉を地面に広げて過ごし、翌年に茎を垂直に最大150cmまで伸ばし成長します。

- 茎の色は緑色または赤みを帯びており、白色の毛が生えています。

- 花は夕方頃から開花が始まり、翌日の正午には花が萎んでしまう一日花です。英名のコモン・イブニングプリムローズ(common evening-primrose)は、夜間に花が咲く性質から由来がきています。

- 花の形は、野ばらのようなカップ状で、直径が2~5cmあり、穂状に連なります。

- メマツヨイグサは荒れ地はもちろん、畑地や牧草地などで野生化しており、また全国 各地に広く分布しています。要注意外来生物として指定されており、在来種や畑の作物などに悪影響を与えると考えられているため注意が必要です。

- メマツヨイグサは非常に沢山の種子を生成して、種子は鳥や風雨によって広がります。また種子は発芽条件が整うまで数十年土壌の中で生き残る事が出来ます。そのため、種子を生成する前にしっかり抜くなどして除去した方が良いでしょう。

メマツヨイグサの草丈は約50(~150)cm、草姿は一年目はロゼットを形成して、翌年に茎を直立に伸ばします。茎は直立、分枝は斜上、茎の色は緑色または赤みを帯びる、茎には白色の毛が生えます。

葉序は根生葉または互生葉序、葉色は緑色、葉身の長さ約8(~18)cm、葉身の幅は約2(~6)cm、葉身の形は披針形またはヘラ形、葉には細かい毛が生える。

花序は穂状花序、花の長さは約2(~3)cm、花の直径は2(~5)cm、花の形は4個の花弁が皿状に並びます。花弁の色は黄色です。雄蕊は8個、花糸は黄色、葯は黄色です。雌蕊は複合雌しべ、雌しべの柱頭は4裂します。

果実は蒴果(複数の心皮からなり果皮が裂開して種子を放出する)です。

マツヨイグサの主な種も園芸品種は下のリンクから紹介しています。

メマツヨイグサの育て方

花壇の土づくり

日当り

メマツヨイグサは、日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせます。そのため基本的には日向(直射日光が6時間以上)で育てましょう。また半日影(直射日光3時間~5時間)までで育てる事が可能ですが、花の数が少なくなる事があるためおすすめしません。

日当たりが適切な環境で育てる事で光合成が活発に行われるため、株の生育が良くなり、花付きや花の大きさも良くなります。そのため、適切な日当たりに植えてあげる事が非常に重要になります。

土壌の土質

メマツヨイグサは、乾燥に強いです。基本的に通気性と排水性が良い土壌を好み、土壌の中に肥沃さはあまり求められません。

また水捌けの悪い粘土質な土壌も、水分が停滞してジメジメするため、根腐れして生育不良を引き起こす可能性があります。

そのため、植え付けの前に土壌診断を行い、粘土質な土壌であれば、パーライトや川砂などを入れて通気性や排水性を改善しましょう。また適度に腐葉土等の有機物も入れて土壌の改善を行います。

土壌診断と改善の行い方

- 土を掘る時に土が硬い場合は作土層が十分でない可能性があります。

- スコップで土を深くまで掘り返し石等を取り除きます。

- 適度に濡れた土を、手にとり握って土塊を作り、通気性・保水性などを診断します。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。

- 保水性を改善したい場合は保水性を高める用土(堆肥や黒土など)を入れると良いでしょう。

- 手のひらを開いても土の塊は崩れず、土塊を軽く指で押すと崩れる場合は通気性と保水性のバランスが良い壌土に近い土壌です。幅広い植物に向く土壌です。

- 植物に合わせて保水性を好む植物であれば保水性を高める用土(黒土やバーミキュライト等)を入れたり、乾燥を好む植物であれば排水性や通気性を高める用土(川砂やパーライトなど)を入れましょう。

- 手のひらを開いても土の塊が崩れず、指で押しても崩れる感じがない場合は粘土質で水捌けが悪い土壌の可能性があります。必要に応じて排水性・通気性を高める用土(川砂・パーライト等)を混和しましょう。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。

- 土壌に入る有機物の量を診断しましょう。土の色を見て、有機物が沢山入る肥沃な土の場合は有機物(腐植)が多く含むため土の色が黒っぽくなります。一方で有機物(腐植)が少ない場合は土の色が薄くなります。

- 土壌の状態とバランスを見ながら、2割から3割を目安に堆肥(腐葉土・バーク堆肥等)を土壌に混和しましょう。

植付け時の注意点

メマツヨイグサは移植を嫌い、根が傷つくと生育が上手くいかない事があります。そのため、苗から植付ける時は根(直根)を出来るだけ傷付けないようにして植え直しましょう。

楽天で人気の高いおすすめの堆肥

鉢土づくり

日当り

メマツヨイグサは、日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせます。そのため基本的には日向(直射日光が6時間以上)で育てましょう。また半日影(直射日光3時間~5時間)までで育てる事が可能ですが、花の数が少なくなる事があるためおすすめしません。

培養土

メマツヨイグサは、通気性が高めの一般的な草花の培養土で育てられます。自作する場合は通気性が良く適度に肥沃な培養土で育てましょう。

培養土の配合例

- 赤玉土(小粒・中粒)+腐葉土=7:3

- 赤玉土(小粒・中粒)+パーライト+腐葉土=4:2:4

植付け時の注意点

メマツヨイグサは移植を嫌い、根が傷つくと生育が上手くいかない事があります。そのため、苗から植付ける時は根(直根)を出来るだけ傷付けないようにして植え直しましょう。

楽天で人気の高い培養土を購入する

- super grade Ⅱの培養土はサラサラとした粒状の用土のみで構成されており堆肥が使用されていない所が特徴です。

- 堆肥が使われていないため、昆虫や微生物湧きにくく、お部屋でも使いやすいです。

- 堆肥が原因で夏場に蒸れる事がないため、多湿で植物が弱りにくくなります。

- 培養土は擬似団粒構造を形成しており優れた保水性・排水性・通気性・保肥力があります。

- 培養土の中には保水剤(CMC)が配合されているため水持ちがよく管理が楽になります。

- 培養土に含まれる赤玉土は焼きが入り硬質なため、劣化しにくく繰り返して何度でも使えます。

- 赤玉土には肥料も含有しているため植物の成長が良くなります。

- 肥料は3種類配合されており植物の成長段階に応じて非常に長く放出されます。

- 堆肥は入っていませんが、質の良い腐植酸が配合されているため、地力の高い肥沃な培養土となっています。

水やりの仕方

地植え

メマツヨイグサは乾燥に強いため、地植えしている場合は極端に乾燥する場合を除いて、基本的には降水のみで育てられます。雨が長く降らない場合、指を入れて土壌の表面が乾燥している場合、葉や茎が萎れている場合などは、必要に応じて水やりを行いましょう。

水やりの量は、土壌内に新鮮な酸素を行き渡らせる目的もあるため、一度に与える水の量はたっぷりと与えてください。

鉢植え

メマツヨイグサを鉢植えで育てる場合は土の乾燥が早くなるため、定期的な水やりが必要になります。ただし水やりを行い過ぎてジメジメとした環境が続くと根腐れしてしまうため、土の表面が乾いてきたタイミングで水やりを行うといいでしょう。

水やりの量は、土壌内に新鮮な酸素を行き渡らせる目的もあるため、一度に与える水の量はたっぷりと与えてください。

水やりのチェックを簡単にするオススメの道具

- 水やりチェッカー(サスティ)とは、視覚的に分かりやすく色の変化で水やりのタイミングを教えてくれる水分計です。

- 白色(水やり必要)・青色(水やり不要)

- 水やりチェッカー(サスティ)は世界で初めて家庭用水分計で「PF値」が採用されています。PF値は、殆どの植物の生育に阻害がない有効水分域の中のPF2.0付近で色が変わるように設計されているため、水やりの失敗を減らします。

- PF2.0は、どんな土や多肉・観葉植物・草花にも対応しますが、乾燥に強い多肉植物では色変わり後に若干の猶予があり、乾燥に弱い草花では色変わり後は直ぐに水やりをした方が良いかもしれません。

- PF値とは、土壌の水分が毛管力によって引き付けられている強さの程度を表している数値で、これを使う事で土壌の湿り具合や植物への水やりのタイミングが分かるようになります。殆どの植物にとって利用しやすいPF値は1.7~2.3の間にあります。常にPF値が1.7より下の値にあると、多湿を嫌う多肉などは湿潤すぎて根腐れを引き起こしやすくなったり、PF値が2.3より上にあると乾燥が苦手な草花などは水枯れを引き起こしやすくなります。

- 水やり三年と言われるプロでも難しい水やり作業が、水やりチェッカー(サスティ)を使うだけで安心して行えるようになります。

- 水やりチェッカー(サスティ)は水やりが難しい植物(ラン・多肉)にも対応しています。

- 中芯は6ヶ月~9ヶ月経つと水やりをしても青色に変化しなくなるため、変化がなくなったら中芯の交換が必要になります。

播種で増やす

メマツヨイグサの種蒔の方法

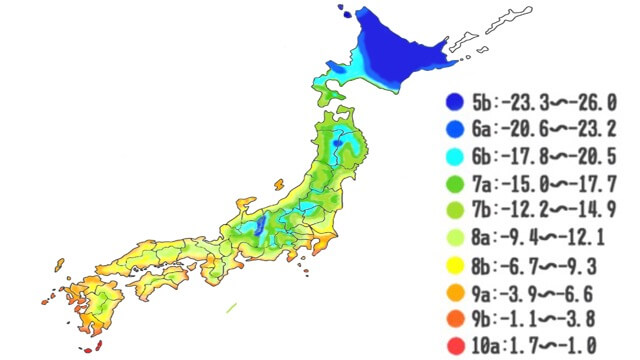

播種時期:4月~6月・9月~10月

発芽適温:約15~20度

発芽日数:約14日~28日

発芽条件:

- 土の準備

- 種を撒く前に、ポットに種まき用の培養土を準備します。

- もしくは直播きする場所の土壌を整えます。

- 種の植え方

- 種を土に置き軽く押し込み、種の上に薄く土を被せます。

- 播種後は乾燥すると発芽率が落ちるため、基本的に土と種が乾燥しないように水やりを行い管理しましょう。