原産:日本/東アジア/北アメリカ

科:イノモトソウ(pteridaceae)

亜科:vittarioideae

属:アジアンタム/ホウライシダ(adiantum)

種:クジャクシダ(pedatum)

別名:クジャクソウ/アジアンタム・ペダツム/ノーザン・メイデンヘアー・ファーン(northern maidenhair fern)

開花時期:-

花の色:-

葉色:緑色●赤色●

分類:多年草

草丈:約15~45cm

誕生花:

花言葉:

用途:カラーリーフ/グランドカバー/日陰植物

| 花壇土 | 鉢土 | 水やり |

| 肥料 | 剪定 | 夏越し |

| 冬越し | 増やし方 | 病気 |

クジャクシダとは!?

クジャクシダは学名Adiantum pedatum、別名「クジャクソウ」や「アジアンタム・ペダツム」とも呼ばれる日本及び東アジア、北アメリカ原産の多年草です。日本では北海道・本州・四国に分布しており、涼しく明るい森林内に自生しています。

クジャクシダの語源(由来)

- 属名のアジアンタム(adiantum)は古代ギリシア語で「濡れていない」「乾いている」を意味する「ἀδίαντον(adíanton)」からきており、葉が濡れることなく水を流れ落とす能力に由来します。

- 種小名のpedatumは「鳥の足の様な」を意味しており、葉の形に由来しています。

- クジャクシダの由来は羽片が「孔雀の尾羽」の様に扇状に広がる姿からきています。

クジャクシダの特徴(魅力)

- クジャクシダは「孔雀の尾羽」や「扇」に例えられる個性的な葉の形をしている所が特徴です。

- ↳非常に優雅に広がる葉の姿から観葉植物として人気が高いです。

- 芽(若芽)が赤色(~桃色)をしておりカラーリーフにもなります。

- クジャクシダは耐陰性が高く屋内で観葉植物として楽しまれたり

- ↳シェードガーデンで楽しむ事が可能です。

クジャクシダは地面下に短く匍匐する根茎をもっており、根茎から何本も葉柄を伸ばし叢生します。芽(若芽)の時は赤色(~桃色)をしており、成熟した葉柄の色は赤褐色、葉柄の下部には淡褐色のやや幅広い鱗片がつき、葉柄の長さは約15~40cmの間で成長します。葉の色は緑色もしくは赤色で毛は生えておらず、葉身は偽叉状で小羽片は四角形で縁部分が浅裂から中裂する。包膜は小羽片の縁部分(裂片の間)にあり胞子囊群は偽包膜(葉の縁部分が後方に曲がる)に保護されています。

クジャクシダの栽培方法

園芸では、孔雀の尾羽を連想させる優雅な葉の形を楽しむ目的だったり、赤色(~桃色)をした若芽を楽しむ目的で育てられる事が多いです。直射日光が当たらない間接光のみの場所で育てられるため、屋内で観葉植物やテラリウムとして楽しまれたり、シェードガーデン(日陰の庭)で地面を被覆する植物として利用されたりします。

クジャクシダを育てる際に注意する事は「強い日差し」や「乾燥」です。クジャクシダは基本的に強い日差しに当たると葉やけを引き起こし葉がボロボロになりやすいため、直射日光が当たらない日陰等で育てられます。また基本的に乾燥を許容しません。そのため土壌の保水性をよくしたり、土壌が乾燥しているようだったら必要に応じて水やりを行う必要があります。

アジアンタム(ホウライシダ)の主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

アジアンタム(ホウライシダ)の珍しい種類、主な種と園芸品種の紹介【2022】

クジャクシダの育て方

水やりの仕方

クジャクシダは乾燥に弱く、一貫してやや湿り気のある土壌を好みます。

水やりの頻度は環境(植える場所や土質)にも左右されますが、基本的には土の表面が乾いてきたタイミングで行うといいでしょう。また乾燥を防ぐために腐葉土等でマルチングするのもおすすめです。

冬越しする方法

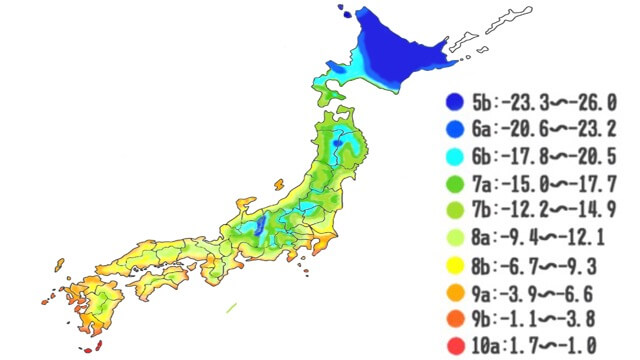

Hardiness:3a~8b

クジャクシダは冬になると根茎だけ残り地上部が枯れますが、耐寒性が高く冬越しの準備をする必要は基本的にありません。

翌年の成長に備えて有機質肥料を入れたり、株元に堆肥を盛りマルチングしてあげるとよいでしょう。