原産:日本/東アジア

科:イワデンダ(Athyriaceae)

属:アシリウム/メシダ(Athyrium)

種:イヌワラビ/ニポニカム(niponicum)

別名:ニシキシダ/アシリウム・ニポニカム/ジャパニーズ ペインテッド ファーン(Japanese painted fern)

開花時期:-

花の色:-

葉色:緑色●赤色●紫色●黄色●灰色●白色〇

分類:多年草

草丈:約30~80cm

誕生花:

花言葉:

用途:カラーリーフ/グランドカバー/日陰植物

| 花壇土 | 鉢土 | 水やり |

| 肥料 | 剪定 | 夏越し |

| 冬越し | 増やし方 | 病気 |

イヌワラビとは!?

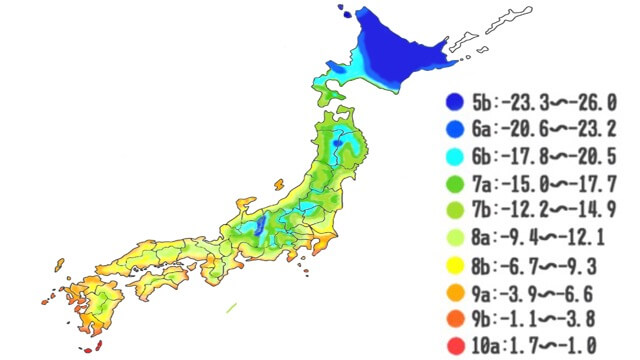

イヌワラビは学名Athyrium niponicum、別名「ニシキシダ」や「アシリウム・ニポニカム」とも呼ばれる日本及び東アジア原産の多年草です。日本では北海道・本州・四国・九州に分布しており、山地や林縁等に自生しています。

イヌワラビの語源(由来)

- 属名のAthyriumはギリシャ語で「なし」を意味する「a-」と、「ドア」「盾」を意味する「thyreos」の2語からなり、目立たない胞子囊群に由来します。

- 種小名のniponicumは「日本の」を意味しており、自生地に由来しています。

- イヌワラビの由来は、一般的に本物と比べて役に立たない事で植物名に入れられる「イヌ」と、山菜として以前は食用にされていた「ワラビ」の2語からなり、イヌワラビがワラビに似ながら食べられない所から名前がついています。

イヌワラビの特徴(魅力)

- イヌワラビは豊富な葉色からカラーリーフとして高い人気があります。

- 葉身は鳥の羽根の様な羽片が集まり

- ↳三角形の様な鋭い形をつくりスタイリッシュな雰囲気があります。

- イヌワラビは春に葉を出し秋に地上部が枯れるを繰り返す夏緑性の多年草です。

- 基本的には暑さ寒さに強く日本全土で見られる程に丈夫です。

- 日陰で湿っぽい理想的な環境であれば放ったらかしで育てる事も出来ます。

イヌワラビは地面下に長く這うように伸びる根茎をもっており、根茎から何本も葉柄を伸ばし叢生します。葉柄の色は緑色もしくは赤みを帯び、葉柄の下部には淡褐色の鱗片が疎らにつき、葉柄は長さ約10(~50)cmの間で成長します。葉の色は緑色・銀色・赤色・紫色・黄色白色等があり、葉身の大きさは長さ30(~75)cm幅約15(~50)cmあり、葉身の形は変化が多く、2~3回羽状複葉して小羽片は四角形もしくは披針形で、縁部分が浅裂する。胞子囊群は中肋と縁部分の中間につく。

イヌワラビの栽培方法

園芸では、洗練された葉の形や、豊富にある葉色からカラーリーフとして楽しむ目的で育てられる事が多いです。一般的に直射日光が当たらない間接光のみの場所で育てられるため、屋内で観葉植物として楽しまれたり、シェードガーデン(日陰の庭)で地面を被覆する植物として利用されたりします。

イヌワラビを育てる際に注意する事は「強い日差し」や「乾燥」です。イヌワラビは基本的に強い日差しに当たると葉やけを引き起こし葉がボロボロになりやすいため、直射日光が当たらない日陰等で育てられます。また基本的に乾燥を許容しません。そのため土壌の保水性をよくしたり、土壌が乾燥しているようだったら必要に応じて水やりを行う必要があります。

メシダ(アシリウム)の主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

メシダ(アシリウム)の珍しい種類、主な種と園芸品種の紹介【2022】

イヌワラビの育て方

花壇の土づくり

イヌワラビは直射日光が何時間も当たる環境では、光合成能力を越えてしまうため葉焼けする可能性が高く、また土壌も乾燥しやすくなり葉が傷む原因になります。そのため間接光のみが当たるような日陰、もしくは午前中のみ日があたる半日影で育てます。

イヌワラビは基本的に土壌の乾燥を許容しません。通気性がよく肥沃な土壌を好みます。

そのため植付けの前に土壌診断を行います。粘土質な土壌であれば、通気性を高めるパーライトや軽石、肥沃さを高める腐葉土を入れます。栄養の少ない砂質の土壌である場合は保水性や肥沃さを上げる黒土や腐葉土等を入れて上げましょう。

水やりの仕方

イヌワラビは乾燥に弱く、一貫してやや湿り気のある土壌を好みます。

水やりの頻度は環境(植える場所や土質)にも左右されますが、基本的には土の表面が乾いてきたタイミングで行うといいでしょう。また乾燥を防ぐために腐葉土等でマルチングするのもおすすめです。