アイリス(アヤメ)は属の中に約300種がありますが、一般に園芸で親しまれている種は幾つかの種とその園芸品種です。例えば、根茎アイリスであれば花が大きくて華やかなジャーマン・アイリスや、水生植物でビオトープ等にも使われるカキツバタ等が親しまれており、また球根アイリスであれば花が大きくて切り花としてよく利用されるダッチアイリス等が親しまれています。

また上記の他にも、このページでは様々な種や園芸品種を紹介しています。育て方へのリンクや購入方法のリンクなども用意しているため、そちらもよければご活用下さい。

目次

アイリスの特徴や園芸品種

- 原産:ヨーロッパ・アジア・北アメリカ

- 学名:Iris

- 草丈:約10~120cm

- 分類:多年草

- 開花時期:4月~6月(二期咲き品種は10~12月にも咲く)

- 花色:赤色●桃色●橙色●黄色●紫色●青色●緑色●黒色●白色〇

- 葉色:緑色●黄色●白色〇

- 耐暑性:強い

- 耐寒性:強い

- 誕生花:4月17日

- 花言葉:希望・良い便り・恋のメッセージ

- 用途:カラーリーフ/背が高い花/切り花/球根植物/ロックガーデン

- 購入方法:ドイツアヤメ(ジャーマン・アイリス)を楽天で購入

アイリスとは!?

アイリスの学名はIris、和名では「アヤメ」とも呼ばれる多年草です。アイリス属の中には約300種があり、原産地はヨーロッパ・アジア・北アメリカの温帯地域にあります。

アイリスは観賞用・切り花の採取・精油の抽出・水質の改善などを目的として、広く栽培されています。園芸上では、アイリスは「根茎アイリス」と「球根アイリス」の二タイプに分類されることがあり、栽培環境などの用途に合わせて、どちらを育てるかの参考にされることもあるようです。

アイリスの語源(由来)

- 属名のIrisは、ギリシャ語で「虹」を意味する「ἶρις(îris)」からきており、またギリシャ神話に出てくる虹の女神(Iris)にも因んでいます。

- アイリスの名前の由来は花の色が虹のように多種多様にある所からきています。

アイリスの特徴(魅力)

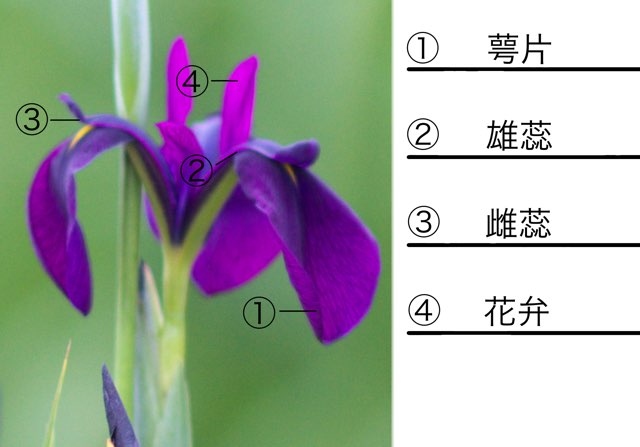

- アイリスの特徴は、花の萼片・花弁・雌蕊の計九枚が花弁状になっているため八重咲き花のような華やかさがある所、萼片と花弁は向きが上下逆になり湾曲したりフリル状になるため花姿に優雅さを感じさせる所、花の色がとても豊富にあり植物では珍しい黒花も楽しめる所、地面下に根茎または球根をもっている所、立ち姿が真っ直ぐとしているためお庭の中で洗練された雰囲気をつくる所などにあります。

- アイリスは根茎アイリスまたは球根アイリスの二種類に分類されます。

- 根茎アイリスは、地面下に横走する太い根茎をもつアイリスです。根茎は年を追うごとに広がり株を幾つも作るため群生をつくる傾向にあります。主な園芸品種には、花が華やかなドイツアヤメや、ハナショウブ、湿地の浅瀬等で生息するカキツバタなどがあります。

- 球根アイリスは、地面下に鱗茎の球根をもつアイリスです。根茎アイリスと比べると園芸で親しまれる種類は少ないですが、 大きく華やかな花姿が楽しめて切り花としても優秀なダッチアイリスや、花の大きさと茎の短さがアンバランスでクロックスのような花姿が楽しめるレティキュラータ等があります。

- 葉は根元から出る根生葉または茎につく茎葉(互生)、葉の形は細長い剣形か線形、葉の向きは直立または途中で湾曲しながら広がります。そのため、お庭の中でも行儀の良い印象を与え、洗練された雰囲気をつくることができます。

- アイリスの開花期間は一般的に春から初夏頃にありますが、ドイツアヤメは二期咲き(秋にも咲く)したり、カンザキアヤメは晩秋から晩冬にかけて冬に花を咲かせたりします。

- 花序は一般的に集散花序、枝先の苞の中にある1~3個の花が順番に一個ずつ開花します。

花は萼片三個・花弁三個・雌蕊が花弁状になっており、それぞれに大きさ・形・向きが違うため原種や品種により独特な花形となります。

花は萼片三個・花弁三個・雌蕊が花弁状になっており、それぞれに大きさ・形・向きが違うため原種や品種により独特な花形となります。 萼片は最も大きくて、形は一般的に倒卵形または広卵形、外側に広がりながら湾曲して垂れ下がる傾向があります。また多くの場合で基部に黄色や白色の模様が入ったり、一部の種はフサフサとした髭があったりします。萼片の基部にある班はネクターガイド(花蜜標識)として働いており、昆虫に着陸場所と花蜜のある場所を教えています。

萼片は最も大きくて、形は一般的に倒卵形または広卵形、外側に広がりながら湾曲して垂れ下がる傾向があります。また多くの場合で基部に黄色や白色の模様が入ったり、一部の種はフサフサとした髭があったりします。萼片の基部にある班はネクターガイド(花蜜標識)として働いており、昆虫に着陸場所と花蜜のある場所を教えています。- 花弁は萼片と比べると長さや幅が小さい傾向があり、萼片と萼片の間で立ち上がるか斜上に広がる傾向があります。ドイツアヤメやハナショウブなどは交配が重ねられ花弁が大きくなっているため、観賞用として高い人気があります。

- 雌蕊は花柱が三裂して柱頭が三つあり、花弁状に発達しています。柱頭は萼片よりも長さ幅ともに小さく、萼片の上に重なるように倒れる傾向があります。そのため、あまり目立つ存在ではないですが、ハナショウブなどの交雑種の中には蕊が発達して大きな花弁状になり八重咲きのような花姿が楽しめる品種もあります。

- アイリスの主な用途

- アイリスの一部の種の根茎はオリスルート(Orris root)と呼ばれており、香りがとても良くスミレのような匂いがするため、香水や薬の原料として利用されたり、ポプリやアロマテラピーに利用されたりしています。

- 香料の原料に使われるアイリスは主にニオイアヤメ(Iris pallida)とドイツアヤメ( Iris germanica)です。使用目的にもよりますが根茎は5年間乾燥させたものが最もよい香りがします。またポプリなどで使用する場合は2ヶ月程度の乾燥で使用する事も可能です。

- 花は切り花としても親しまれており、花瓶に生けて部屋に飾ることで豪華さ優雅さを演出することができます。

- 切り花の日持ちは、 管理の仕方などにも左右されますが花瓶の中で七日程度の日持ちがあります。

- アイリス属の中のキショウブは高い水質改善能力がある事から、汚染を改善する目的で水田やビオトープなどに植栽されることもありました。

- しかし、根茎で広がったり、種が飛散するなどして、非常に侵略的に広がったり、在来種を駆逐する能力があったりします。そのため、2024年現在、日本の侵略的外来種ワースト100 指定種、要注意外来生物に指定されており、佐賀県では条例で移入規制種に指定され法的に規制されています。

- アイリスの栽培時の注意点

- アイリスは陸生植物が多いですが、一部の原種(カキツバタ等)や品種は水生植物になります。そのため、栽培する際は環境などに注意する必要があります。詳しくはアイリスの原種または品種から育て方をご覧下さい。

アイリスの切り花の楽しみ方

- 収穫タイミング

- 1番上の蕾が開いたばかりの時が一番の収穫タイミングになります。

- 朝の涼しい時間帯もしくは夕方に収穫すると花に十分な水分が含まれているため水揚げしやすいです。

- 水揚げ

- 葉は水揚げを悪くするため必要な分を除いて茎から全て取り外しましょう。

- 水揚げの方法は水切りを行います。

- 花瓶に生ける

- 花瓶に水と延命剤を入れて花を生けましょう。

- 延命剤の効果は高く日持ちが長くなります。

- 日持ちは管理の方法でも左右されますが約7日です。

水切り法

水切り法とは、切り花の切り口を水中につけた状態で切り戻しを行い、切り口の更新を行う水揚げ方法です。水切りは、特定の植物または特定の条件を除いた、殆どの切り花で行われている、最も一般的な水揚げ方法になります。

水切り法は、水中で茎を切るため導管内に気泡が入りにくいメリットがあります。また水切り法を行うことで茎が詰まっている原因(微生物・空気・樹液など)を取り除いて、切り口の状態を正常に戻す効果があります。

水切り法のやり方

- 準備:花材と水の入った容器を準備する

- 茎の切断:切り花の切り口を水中に漬けて、その中で切り口の根元から上に約1~5cmの場所で斜めにカットします。※斜めにカットする事で吸水部が増えて水揚げ効率がよくなります。

- 切り花を生ける:切り口を別の容器にいれて水揚げするか、花器に入れて飾ります。

アイリスの主な原種と園芸品種の紹介

根茎アイリス

ドイツアヤメ(ジャーマン・アイリス)

ドイツアヤメ(ジャーマン・アイリス)の学名はIris × germanica、別名では「ジャーマン・ベアーデッド・アイリス(German bearded iris)」や「ベアーデッド・アイリス(bearded iris)」とも呼ばれる多年草です。

ドイツアヤメ(ジャーマン・アイリス)は原種ではなくニオイアヤメ(Iris pallida)とバリエガーター種(Iris variegata)の自然交雑種と考えられており、原産地は地中海地方にあると考えられています。

ドイツアヤメ(ジャーマン・アイリス)は品種改良が盛んに行われており約6万の品種が作出されていると考えられています。そのため、他のアイリスと比べると花の大きさ・形・色が多種多様です。

ドイツアヤメ(ジャーマン・アイリス)の特徴は、花の萼片の中肋に髭状のモサモサした毛が生えている所、 花の大きさが約8~15cmと大輪で他のアイリスと比べて豪華な見た目をしている所、花弁と萼片の大きさが同程度あり向きが上下に分かれているため遊び心のある優雅な見た目をしている所、花の色が他のアイリスと比べても多くて多彩な所、葉の形が剣形で扇状に広がる所、立ち姿が真っ直ぐとしていて洗練された雰囲気がある所、根茎はオリスルートとも呼ばれており乾燥させるとすみれのような心地よい香りがある所などにあります。

ドイツアヤメ(ジャーマン・アイリス)の園芸品種

ビクトリアホールズ

- ジャーマンアイリス(ビクトリアホールズ)は開花が二度ある二期咲きで、春と秋に花を咲かせます。

- 花の色は、青紫色と白色の二色で構成されていて、萼片の基部に白色の班が入ります。青紫色はクールな印象を与えたり、気分を落ち着ける鎮静効果があるため、クールなお庭やヒーリングガーデンにピッタリな園芸品種です。

- 花は大輪、花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

サマーオリンピックス

- ジャーマンアイリス(サマーオリンピックス)は、その名前からも察する事が出来る通り、夏のオリンピックが開会する夏頃に再開花する事がある二期咲きのジャーマンアイリスです。

- また他のジャーマンアイリスと比べると春の開花も早い傾向にあります。

- 花の色は、明るいレモンイエローと白色の二色で構成されていて、萼片の基部に白色の班が入ります。そのため、フレッシュで明るい印象を与えたいお庭などにおすすめの園芸品種です。

- 花は大輪、花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ハローウィンハロー

- ジャーマンアイリス(ハローウィンハロー)は開花が二度ある二期咲きで、春と秋に花を咲かせます。

- 花の色は、萼片が白色に黄色の覆輪が入る、花弁は白色、萼片の上の髭は橙色をしています。そのため、南国のような明るさを感じさせる品種となります。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

カラーミーブルー

- ジャーマンアイリス(カラーミーブルー)は花に顕著な甘い芳香があるため、香りの花として楽しめます。

- 花の色はラベンダー色をしています。ラベンダー色は上品さを感じさせたり気持ちをリラックスさせる効果があるため、エレガントガーデンやヒーリングガーデンによく合います。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分が強くフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ルビーモーン

- ジャーマンアイリス(ルビーモーン)の花の色は濃い紫色をしています。そのため、上品さや優雅さをテーマにするエレガントガーデンや、神秘性をテーマにした魔法のお庭などのテーマガーデンにぴったりな品種です。

- 花は巨大輪のため強い存在感があり豪華さを演出する事ができます。

- 花の萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 株は強健で病気などになりにくく育てやすい。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ウェディングドレス

- ジャーマンアイリス(ウェディングドレス)の花の色は白色で、髭は橙色をしています。白色は明るさ神聖さを感じさせるため、明るさを演出したいエントランスガーデンや、神聖さを演出したいギリシャガーデンなどにぴったりな品種です。

- 花は巨大輪のため強い存在感があり豪華さを演出する事ができます。

- 花の萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 株は強健で病気などになりにくく育てやすい。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ラリーゴールター

- ジャーマンアイリス(ラリーゴールター)の花の色は、濃い紫色をしています。そのため、上品さや優雅さをテーマにするエレガントガーデンや、神秘性をテーマにした魔法のお庭などのテーマガーデンにぴったりな品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分が強くフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 花は巨大輪のため強い存在感があり豪華さを演出する事ができます。

- 花には芳香があるため、切り花などにして香りを楽しむこともできます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

オリンピックチャレンジ

- ジャーマンアイリス(オリンピックチャレンジ)の花の色は、萼片が黄色と白色、花弁はサーモン色、萼片の上の髭は橙色をしています。そのため、温もりを感じさせるような明るいお庭にピッタリな品種となります。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 花は巨大輪のため強い存在感があり豪華さを演出する事ができます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

シュプリームサルタン

- ジャーマンアイリス(シュプリームサルタン)は花の大きさが15~20cmと巨大輪のため強い存在感があり豪華さを演出する事ができます。

- 花の色は、萼片が黒色とブロンズ色、花弁は明度の低い黄色、萼片の上の髭はブロンズ色をしています。そのため、黄金で出来たような高級感がありラグジュアリーなお庭によく合う園芸品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 花には芳香があるため、切り花などにして香りを楽しむこともできます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ソーンバード

- ジャーマンアイリス(ソーンバード)はソーン(棘)の名前からも分かる通り、萼片の髭のしたから棘状の突起が長く伸びており、ユニークな花形をしています。

- 花の色は黄色と紫色、萼片の中肋と側面がほんのりと紫色を帯びる傾向があり、髭と突起は黄色または紫色です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分が強くフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ゲイパラソル

- ジャーマンアイリス(ゲイパラソル)の花の色は、萼片が濃い赤紫色、花弁はほんのり紫色さみを帯びる白色、萼片の上の髭は紫色をしています。そのため、上品さや優雅さを感じさせるエレガントなお庭などによく合います。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ジェーシーズ ソング

- ジャーマンアイリス(ジェーシーズ ソング)の花の色は、紫色と白色の二色で構成されていて、縁部分にスプレーを吹いたような紫色の覆輪が入ります。そのため、上品さや優雅さを感じさせるエレガントなお庭などによく合う園芸品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ビフォー ザ ストーム

- ジャーマンアイリス(ビフォー ザ ストーム)の花の色は植物の中でも珍しい黒色をしています。そのため、重厚感で格式のある雰囲気のお庭や、洗練されたモダンガーデンなどにおすすめの品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約90cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

かぐや姫

- ジャーマンアイリス(かぐや姫)の花の色はパステルピンク色をしていて、萼片の上の髭はオレンジ色をしています。そのため、かわいいをテーマにしたお庭や乙女心をくすぐるようなメルヘンチックなお庭によく合う品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ベイベリーキャンドル

- ジャーマンアイリス(ベイベリーキャンドル)の花の色は、萼片がブロンズを帯びる濃い黄色、花弁は明るい黄色、萼片の上の髭は黄色をしています。そのため、明るく元気な印象を与えるお庭などによく合う品種です。

- 花の大きさは小輪、萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ヘレンコーリングウッド

- ジャーマンアイリス(ヘレンコーリングウッド)の花の色は、萼片が濃い紫色、花弁は薄い紫色、萼片の上の髭は黄色をしています。そのため、神秘性を感じさせたり上品さを感じさせることが出来る園芸品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約50~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

黄鶴

- ジャーマンアイリス(黄鶴)の花の色は鮮やかな黄色をしています。そのため、明るく元気な印象を与えるようなお庭や、原色系をたくさん組み合わせたカラフルなお庭などによく合う園芸品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約50~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

サンペドロ

- ジャーマンアイリス(サンペドロ)の花の色は、萼片がブロンズ色と黄色、花弁は黄色と白色、萼片の上の髭は黄色をしています。そのため、黄金を思わせるような色合いをしており、高級感のあるラグジュアリーなお庭や、お部屋の切り花にピッタリな品種となります。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約50~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ミッドナイトフォール

- ジャーマンアイリス(ミッドナイトフォール)の花の色は、紫色と白色の二色で構成されていて、萼片の中央に白色の班が入ります。そのため、上品さや優雅さを感じさせるエレガントなお庭などによく合う園芸品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 花には芳香があるため、切り花などにして香りを楽しむこともできます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

イグザグテニュード

- ジャーマンアイリス(イグザグテニュード)の花の色は、萼片が紫色と黄色、花弁は黄色、萼片の上の髭は黄色をしています。そのため、果物を想像させるようなスイーツガーデンや、明るくカラフルなお庭などにピッタリな品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

サンタマジック

- ジャーマンアイリス(サンタマジック)の花の色は、萼片が黄色と白色、花弁は黄色、萼片の上の髭は橙色をしています。そのため、明るく輝くような雰囲気のお庭などによく合う品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ラスラー

- ジャーマンアイリス(ラスラー)は、ベルベットを思わせるような質感と光沢があり高級感を感じさせます。

- 花の色は全体的に明度が低く、萼片が濃い橙色、花弁は少し明るめの橙色、萼片の上の髭は橙色をしています。そのため、落ち着いた雰囲気を感じさせる品種となります。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

レースレガシー

- ジャーマンアイリス(レースレガシー)の花の色は、萼片が橙色と白色、花弁はサーモンピンク、萼片の上の髭は橙色をしています。そのため、明るく優しい雰囲気をつくるメルヘンチックなお庭などにぴったりな品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分が強くフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 花にはほのかに甘い芳香があるため、切り花などにして香りを楽しむとよいかもしれません。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ライドザウインド

- ジャーマンアイリス(ライドザウインド)の花の色は、萼片が濃い紫色、花弁は白色、萼片の上の髭は白色と黄色をしています。そのため、上品さや優雅さを感じさせるエレガントなお庭などによく合います。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分が強くフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

マリアトルメナ

- ジャーマンアイリス(マリアトルメナ)の花の色が桃色(薄い紫色)と白色、萼片の中に白色のマーブル模様ができます。そのため、甘いお菓子をテーマにするをスイーツガーデンや、かわいいをテーマにするお庭などによく合う園芸品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分が強くフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 花にはには甘い芳香があるため、切り花などにして香りを楽しむこともできます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

サファイヤヒルズ

- ジャーマンアイリス(サファイヤヒルズ)の花の色はラベンダー色をしています。ラベンダー色は上品さを感じさせたり気持ちをリラックスさせる効果があるため、エレガントガーデンやヒーリングガーデンによく合います。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分が強くフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 花にはには甘い芳香があるため、切り花などにして香りを楽しむこともできます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

イブニングマジック

- ジャーマンアイリス(イブニングマジック)の花の色は、紫色と白色の二色で、萼片の基部から中央に白色の班が入ります。そのため、上品さを神聖さを感じさせるようなエレガントなお庭によく合う園芸品種です。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分がフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

スプリングシャーリング

- ジャーマンアイリス(スプリングシャーリング)の花の色は、萼片が紫色で基部に網目状の白色の班が入り、花弁は白色、萼片の上の髭は黄色をしています。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

リバーホーク

- ジャーマンアイリス(リバーホーク)の花の色は、萼片が殆ど黒色に見える濃い紫色、花弁はほんのり紫色を帯びる白色、萼片の上の髭は紫色をしています。そのため、上品さや優雅さを感じさせるエレガントなお庭などによく合います。

- 花は萼片と花弁が同程度に大きくて、縁部分が強くフリルしており、花弁と萼片は上下逆向きにつきます。そのため、揺れるドレスを想像させるような優雅で遊び心のあるオシャレな花姿が楽しめます。

- 草丈は約60~100cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます。

ハナショウブ

ハナショウブの学名はIris ensata var. ensata、別名では「ジャパニーズ・ウォーター・アイリス(Japanese Water Iris)」「ソード・リーブ・アイリス(Sword-Leaved Iris)」「ジャパニーズ・アイリス(Japanese Iris)」等とも呼ばれるハナショウブの変種または栽培種です。

ハナショウブは野生に自生している原種ではありません。江戸時代に野山に自生するノハナショウブを集めて交配・選抜して作出された栽培種です。

ハナショウブは古典園芸として古くから親しまれており、交配された地域によって江戸系・肥後系・伊勢系・長井古種の四パターンに分類されています。また上記の他にも、海外で育種されたものが外国系として扱われており、品種群として購入する際の参考にされることもあるようです。

ハナショウブの特徴は、花が初夏から夏頃に咲く所、野生種のノハナショウブと比較して花の直径が20cmに達する事もあり大きく豪華で花の色が豊富にある所、花弁や雄蕊がノハナショウブと比べて発達している傾向があり華やかな所、 葉の形が細い剣形をしていて中央にある中肋が目立つ所、立ち姿が真っ直ぐとしていて洗練された雰囲気がある所などにあります。

ハナショウブの園芸品種の紹介

桃山の宴(モモヤマノウタゲ)

- ハナショウブ 桃山の宴(モモヤマノウタゲ)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達して萼片と花弁が六枚が並んでいます。

- 花の色はハナショウブでは珍しい桃色をしており、可愛らしさを感じさせます。

舞扇(マイオウギ)

- ハナショウブ 舞扇(マイオウギ)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花は大輪で豪華な見た目をしており、花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達しており、平咲きのため萼片と花弁の六枚が水平に並んでいます。

- 花の色は紫色と白色、花の脈に白色の班がはいります。そのため、上品な印象を与える園芸品種です。

- 草丈は80cm程度になります。

京舞(キョウマイ)

- ハナショウブ 京舞(キョウマイ)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 開花は早生で早くから花が楽しめる。

- 花の形は三英咲きのため三枚の萼片だけが大きくて円形をしており、垂れ咲きで萼片の向きは垂れ下がります。

- 花の色は紫色と白色、萼片に白色の砂子班がはいります。

登竜門(トウリュウモン)

- ハナショウブ 登竜門(トウリュウモン)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達しており、やや垂れる平咲きのため萼片と花弁の六枚が殆ど水平に並ぶ華やかな花姿が楽しめます。

- 花の色は濃い紫色と白色(黄色)、花の基部に白色のぼかしと黄色の班がはいります。そのため、上品さを感じさせる園芸品種です。

昇仙峡(ショウセンキョウ)

- ハナショウブ 昇仙峡(ショウセンキョウ)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達しており、平咲きで萼片と花弁の六枚が殆ど水平に並ぶ華やかな花姿が楽しめます。

- 花の色は紫色と白色、花の中に白色の砂のような点状の砂子班がはいります。

- 肥後系は草丈が低くくなる傾向があるため鉢植えの中で楽しまれる事が多いです。

七彩の夢(ナナイロノユメ)

- ハナショウブ 七彩の夢(ナナイロノユメ)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達しており、萼片と花弁の形は円形、平咲きで萼片と花弁の六枚が殆ど水平に並ぶ華やかな花姿が楽しめます。

- 萼片と花弁は縁部分がフリル状に波打つため優雅な見た目をしています。

- 花の色は紫色と白色、縁部分に紫色の覆輪がはいります。

千早の昔(チハヤノムカシ)

- ハナショウブ 千早の昔(チハヤノムカシ)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花は大輪で豪華な見た目をしており、花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達して萼片と花弁が六枚が並びます。

- 花の色は濃い紫色と黄色、花の基部に黄色の班がはいります。そのため、強いコントラストが出てカラフルな花色が楽しめます。

麗月(レイゲツ)

- ハナショウブ 麗月(レイゲツ)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達しており、萼片と花弁の形は円形、平咲きで萼片と花弁の六枚が殆ど水平に並ぶ華やかな花姿が楽しめます。

- 花の色は紫色と白色、縁部分に紫色の覆輪がはいります。

桜月夜(サクラヅキヨ)

- ハナショウブ 桜月夜(サクラヅキヨ) は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達しており、萼片と花弁の形は円形または広卵形をしています。

- 花の色は白色から薄い桃色で、多くのハナショウブと同様に基部に黄色の班がはいります。

筑紫路(チクシジ)

- ハナショウブ 筑紫路(チクシジ)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達しており、萼片と花弁の形は円形または広楕円形をしています。

- 花の色は紫色と白色、花の中に白色の砂子班が入ります。

稲妻(イナズマ)

- ハナショウブ 稲妻(イナズマ)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花の大きさは大輪、花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達しており、萼片と花弁の形は幅広な円形で密に重なっています。

- 花の色は紫色、花の脈に濃い紫色の脈班がはいります。

玉堂(ギョクドウ)

- ハナショウブ 玉堂(ギョクドウ)は日本の古典園芸で肥後系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達しており、萼片と花弁の形は円形または広卵形をしています。

- 花の色は紫色と白色、花の縁部分に白色の細覆輪がはいり、脈間もやや白色をおびる。

五月晴(サツキバレ)

- ハナショウブ 五月晴(サツキバレ)は日本の古典園芸で江戸系に分類されている園芸品種です。

- 花の大きさは中輪、花の形は六英咲きのため花弁が大きく発達して萼片と花弁が六枚が並んでおり、平咲きするため萼片と花弁が水平に広がります。

- 花の色は白色と薄紅色、花の脈に薄紅の脈班がはいります。そのため、可愛いをテーマにするお庭などにピッタリな園芸品種です。

- 江戸系は直射日光・風雨・病気に強いため庭園などの中で群生させて楽しむのに向いています。

万里の響(バンリノヒビキ)

- ハナショウブ 万里の響(バンリノヒビキ)は日本の古典園芸で江戸系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は三英咲きのため三枚の萼片だけが大きくて円形をしており、基本は平咲きで萼片の先端が垂れ下がる傾向にあります。

- また花の縁部分はちりめん状になる傾向にあります。

- 花の色は白色と紫色、萼片の脈に紫色の脈班がはいり、花弁と雌蕊は紫色です。

- 江戸系は直射日光・風雨・病気に強いため庭園などの中で群生させて楽しむのに向いています。

潮流(チョウリュウ)

- ハナショウブ 潮流(チョウリュウ)は日本の古典園芸で江戸系に分類されている園芸品種です。

- 花の大きさは大輪、花の形は三英咲きで萼片は円形をしており、平咲きで萼片の三枚が殆ど水平に並ぶ華やかな花姿が楽しめます。

- 花の色は濃い青色と白色、花の脈に沿って白色の脈班がはいります。

初紫(ハツムラサキ)

- ハナショウブ 初紫(ハツムラサキ)は日本の古典園芸で江戸系に分類されている園芸品種です。

- 花の大きさは15cm程度あり、花の形は三英咲きで萼片は円形をしており、平咲きのため萼片は殆ど水平に広がります。

- 花の色は濃い紫色で、多くのハナショウブと同様に基部に黄色の班がはいります。

小笹川(コザサガワ)

- ハナショウブ 小笹川(コザサガワ)は日本の古典園芸で江戸系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は三英咲きのため三枚の萼片だけが大きくて、萼片の形は円形から広卵形、花の向きは平咲きで萼片は殆ど水平に並び花弁と雌蕊は直立または斜上します。

- 花の色は紫色と白色、萼片は白地に紫色の脈班が入り、花弁と雌蕊は濃い紫色をしています。

初相生(ハツアイオイ)

- ハナショウブ 初相生(ハツアイオイ)は日本の古典園芸で江戸系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は三英咲きのため三枚の萼片だけが大きい、萼片の形は円形、萼片の向きは平咲きでやや垂れます。

- 花の色は白色と紫色、萼片の色は白色に紫色の脈班が入る、花弁と雌蕊は紫色です。

朝日空(アサヒゾラ)

- ハナショウブ 朝日空(アサヒゾラ)は日本の古典園芸で伊勢系に分類されている園芸品種です。

- 花の大きさは小中輪、花の形は三英咲きで萼片は円形をしており、垂れ咲きのため萼片は垂れ下がります。

- 花の色は桃色と白色(黄色)、花の脈に沿って白色または黄色の脈班がはいります。

白仙(ハクセン)

- ハナショウブ 白仙(ハクセン)は日本の古典園芸で伊勢系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は三英咲きで萼片の形は幅広の円形をしているためぽっちゃりとした見た目をしています。

- 花の色は白色、雌蕊の縁部分に紫色の細覆輪がはいります。

水涼花(スイリョウカ)

- ハナショウブ 水涼花(スイリョウカ)は日本の古典園芸で伊勢系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は三英咲きで、萼片の形は円形、花弁と雌蕊は小さく向きは斜上に伸びます。

- 花の色は白色をしているため明るさや神聖さを感じさせる魅力的な品種です。

春眠(シュンミン)

- ハナショウブ 春眠(シュンミン)は日本の古典園芸で伊勢系に分類されている園芸品種です。

- 花の形は三英咲きで、萼片の形は円形、花の向きは垂れ咲きです。

- 花の色はほんのりと桃色に染まる白色です。

出羽の里(デワノサト)

- ハナショウブ 出羽の里(デワノサト)は日本の古典園芸で長井古種に分類されている園芸品種です。

- 花は三英咲きのため萼片と比べて花弁と雌蕊が小さくて、花弁は直立して雌蕊は萼片の上に重なるように倒れます。そのため、シャープな見た目をしており、また萼片・花弁・雌蕊の形がハッキリと確認できて楽しめます。

- 花の色は萼片が白色と紫色、花弁と雌蕊は濃い紫色をしています。そのため、上品さを感じさせるエレガントなお庭などによくあいます。

- 長井古種は草丈が高くなる傾向があるため、庭園などの中で群生させて楽しむのに向いています。

ノハナショウブ

ノハナショウブの学名はIris ensata、別名では「ジャパニーズ・ウォーター・アイリス(Japanese Water Iris)」「ソード・リーブ・アイリス(Sword-Leaved Iris)」「ジャパニーズ・アイリス(Japanese Iris)」等とも呼ばれる多年草です。

ノハナショウブの原産地は日本・朝鮮・中国・ロシアにあり、沼地や湿地、湿り気のある草原などに自生しています。

ノハナショウブの特徴は、花が初夏から夏頃に咲く所、栽培種のハナショウブと比較して花弁の幅が狭く繊細な見た目をしている所、垂れ下がる大きな萼片と比べて花弁が小さく目立たない所、花の色が紫色(青紫色)で萼片の基部に黄色の班が入る所、 葉の形が細い剣形をしていて中央にある中肋が目立つ所、立ち姿が真っ直ぐとしていて洗練された雰囲気がある所などにあります。

ノハナショウブの園芸品種の紹介

カキツバタ

カキツバタの学名はIris laevigata、別名では「ラビットイアー・アイリス(rabbit-ear iris)」や「シャロウ・フラワー・アイリス(shallow-flowered iris)」等とも呼ばれる多年草です。

カキツバタは日本・朝鮮・中国・ロシアに分布しており、沼地や湿地などの浅瀬に自生しています。

カキツバタの特徴は、水生植物で湿地や池などの浅瀬に自生している所、花の色が青紫色と白色の二色で萼片の基部の中肋に白色の班が入る所、花の大きさが12cm程度と大きくて萼片が垂れ下がるため優雅な見た目をしている所、 葉の形が細い剣形で垂直に立ち上がり、ハナショウブのような目立つ中肋がない所、立ち姿が真っ直ぐとしていて洗練された雰囲気がある所等にあります。

カキツバタは水生植物として水辺などで育てられるため、ビオトープ等に利用されることがあります。

カキツバタの園芸品種の紹介

もろこし舟(モロコシフネ)

カキツバタ もろこし舟(モロコシフネ)は花の色が鮮やかな赤紫色をしており、奥ゆかしさや艶やかさ、上品さを感じさせる園芸品種です。カキツバタ もろこし舟は水生植物のため、主に水辺の浅瀬などで親しまれています。

渡り舟(ワタリブネ)

カキツバタ 渡り舟(ワタリブネ)は花の色が赤紫色と白色で、上品さと艶やかさを感じさせる園芸品種です。そのため、大人っぽく優美な印象を与えるエレガントなお庭などによくあいます。カキツバタ 渡り舟は水生植物のため、主に水辺の浅瀬などで親しまれています。

アヤメ

アヤメの学名はIris sanguinea、別名では「アイリス・サングイネア」「ブラッド・アイリス(Blood Iris)」「ジャパニーズ・アイリス(Japanese Iris)」とも呼ばれる多年草です。

アヤメの原産地は日本・朝鮮・中国・ロシアにあり、山野の草地などに自生しています。アヤメの特徴は、花の色が青紫色・黄色・白色の三色で萼片の基部の脈間に黄色と白色の班が入る所、花弁と萼片の向きが上下に分かれているため鳥が羽ばたいているような優雅な見た目をしている所、 葉の形が細い剣形で垂直に立ち上がる所、立ち姿が真っ直ぐとしていて洗練された雰囲気がある所、乾燥に比較的につよく育てやすい所などにあります。

アヤメの園芸品種の紹介

コアヤメ

コアヤメの学名はIris sanguinea、別名では「シベリアン・アイリス(Siberian iris)」や「シベリアン・フラッグ(Siberian flag)」とも呼ばれる多年草です。コアヤメの原産地はヨーロッパおよび中央アジアにあり、草地や牧草地などに自生しています。

コアヤメの特徴は、花の色が青紫色・黄色・白色の三色で萼片の基部の脈間に黄色と白色の班が入る所、花弁と萼片の向きが上下に分かれているため鳥が羽ばたいているような優雅な見た目をしている所、 葉の形が細い剣形で垂直に立ち上がる所、茎は分枝しないか1~3回する所、立ち姿が真っ直ぐとしていて洗練された雰囲気がある所、乾燥に比較的につよく育てやすい所などにあります。

コアヤメの園芸品種の紹介

ヒオウギアヤメ

ヒオウギアヤメの学名はIris setosa、別名では「ブリスルポインテッド・アイリス(bristle-pointed iris)」とも呼ばれる多年草です。

ヒオウギアヤメの原産地は日本・朝鮮・中国・ロシア、日本では北海道から本州中部以北に分布しており、深山の湿原などに自生しています。

ヒオウギアヤメの特徴は、花が初夏から晩夏頃に咲く所、花の萼片がやや幅広でぽっちゃりとした可愛い見た目をしている所、花の色が紫色で萼片の基部の脈間に白色の班が入る所、 葉の形が一般的なアヤメと比べて幅が広めな所、茎が1~3回ほど分枝する所、立ち姿が真っ直ぐとしていて洗練された雰囲気がある所、湿性植物のため湿り気のある場所を好む所などにあります。

ヒオウギアヤメの園芸品種の紹介

ルイジアナアイリス

ルイジアナアイリスの学名はIris ser. Hexagonae、北アメリカのルイジアナ州とその周辺を生息地域にする、チャショウブ(Iris fulva)・ヘキサゴナ(Iris hexagona)・ブレビカウリス(Iris brevicaulis)・ヒュージアエルレア(Iris hugeaerulea)・ネルソニー(Iris nelsonii)のアイリス属の種のグループです。

ルイジアナアイリスの特徴は、北アメリカのルイジアナ州に自生するアイリス属の五種のグループで構成されている所、花が春から夏頃に咲く所、複数の原種と園芸品種で構成されているため花の形や花の色が多様にある所、立ち姿が真っ直ぐとしていて洗練された雰囲気がある所、湿性植物または抽水性植物のため湿り気のある場所または浅瀬を好む所などにあります。

ルイジアナアイリスの園芸品種の紹介

ガーネット ストーム ダンサー

- ルイジアナアイリス(ガーネット ストーム ダンサー)は、花の縁部分がフリルしており、花姿がお洒落なドレスを想像させる魅力的な園芸品種です。

- 花の色は濃い紫色をしていて上品さと高級感を感じさせます。そのため、格式高い雰囲気を感じさせるラグジュアリーなお庭や、優雅な印象を与えるエレガントガーデン等によく合う園芸品種になります。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と同程度の大きさがあり、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約70~100cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

サマー シンフォニー

- ルイジアナアイリス(サマー シンフォニー)は、花の縁部分が緩くフリルしており、花姿がお洒落なドレスを想像させる魅力的な園芸品種です。

- 花の色はクリーム色と赤紫色、萼片の縁部分に赤紫色の幅広な班がはいります。そのため、甘いお菓子を想像させるスイーツガーデンや、可愛いをテーマにするお庭などによく合います。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と同程度の大きさがあり、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約60~90cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

ポストマスター

- ルイジアナアイリス(ポストマスター)は、花の縁部分がフリルしており、花姿がお洒落なドレスを想像させる魅力的な園芸品種です。

- 花の色は濃い青紫色をしていて上品さと落ち着きを感じさせます。そのため、エレガントな雰囲気のお庭などによくあいます。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と比べると一回り小さく、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約70~100cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

クイーンアデレード

- ルイジアナアイリス(クイーンアデレード)は、花の縁部分がフリルしており、花姿がお洒落なドレスを想像させる魅力的な園芸品種です。

- 花の色は紫色で花脈が濃い紫色をしており、また多くのルイジアナアイリスと同様に基部に黄色の班が入ります。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と同程度の大きさがあり、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約60~90cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

アンホーダーン

- ルイジアナアイリス(アンホーダーン)は、花の縁部分がフリルしており、花姿がお洒落なドレスを想像させる魅力的な園芸品種です。

- 花の色は赤ピンク色と黄色で、グラデーションのような色合いをしています。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と同程度の大きさがあり、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約30~60cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

メゾンデヴィル

- ルイジアナアイリス(メゾンデヴィル)は、花の縁部分がフリルしており、花姿がお洒落なドレスを想像させる魅力的な園芸品種です。

- 花の色が濃い紫色をしていて、また多くのルイジアナアイリスと同様に基部に黄色の班が入ります。そのため、強いコントラストが生まれてカラフルで華やかな見た目をしている園芸品種です。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と同程度の大きさがあり、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約50~80cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

ブラックゲームコック

- ルイジアナアイリス(ブラックゲームコック)は、花の色が濃い紫色をしていて上品さや神秘性を感じさせる品種です。そのため、エレガントな雰囲気のお庭や、神秘性などをテーマにしたミステリアスなお庭によくあいます。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と比べると一回り小さく、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約60~90cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

ディープ シー クエスト

- ルイジアナアイリス(ディープ シー クエスト)は、花の色が明度の低い濃い紫色をしていて、また多くのルイジアナアイリスと同様に基部に黄色の班が入ります。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と同程度の大きさがあり、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約70~100cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

サウスクリムソン

- ルイジアナアイリス(サウスクリムソン)は花の色が赤紫色をしていて、また多くのルイジアナアイリスと同様に基部に黄色の班が入ります。そのため、明るく華やかな雰囲気をつくる園芸品種です。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と比べると一回り小さく、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約60~130cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

フレンズ ソング

- ルイジアナアイリス(フレンズ ソング)は花の色が濃い桃色と薄い桃色の二色で構成されていて、萼片は濃い桃色、花弁は薄い桃色をしています。そのため、花の中に縞模様が出来てユニークな印象をあたえます。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と比べると一回り小さく、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約50~80cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

メアリーチャーリー

- ルイジアナアイリス(メアリーチャーリー)は、花の色が鮮やかな紫色をしていて、また多くのルイジアナアイリスと同様に基部に黄色の班が入ります。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と同程度の大きさがあり、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約60~90cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

バーミリオントレジャー

- ルイジアナアイリス(バーミリオントレジャー)は、花の色が赤紫色をしていて、また多くのルイジアナアイリスと同様に基部に黄色の班が入ります。そのため、強いコントラストが生まれてカラフルで華やかな見た目をしている園芸品種です。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と比べると一回り小さく、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約70~100cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

サウスクリムゾン

- ルイジアナアイリス(サウスクリムゾン)は、花の色が濃い赤色と黄色の二色で構成されており、基部が黄色をしています。そのため、燃え上がる炎を想像させるような情熱的な印象を与えたり、また赤色と黄色のコントラストが華やかでカラフルな印象を与える園芸品種です。

- 花の形は平咲き、花弁は萼片と比べると一回り小さく、萼片と花弁が六枚並ぶ花姿をしています。

- 草丈は約60~130cm、生息環境が湿地等にあり湿性植物または抽水性植物のためビオトープ等で利用できます。

カンザキアヤメ

カンザキアヤメの学名はIris unguicularis、別名では「アルジェリアン・アイリス(Algerian iris)」とも呼ばれる北アフリカおよび西アジアが原産の多年草です。

カンザキアヤメの特徴は、一般的なアヤメと違い冬に花を咲かせる所、常緑の葉をもっている所、花は香りがとても良い所、花は萼片と花弁の大きさが同程度あり横に広がりながら垂れ下がる所、花の色が青紫色・黄色・白色の三色で萼片の基部の黄色と白色の班が入る所、葉の形が細い剣形で湾曲しながら広がる所、カンザキアヤメは一般的なアヤメと比べて耐寒性が低いため寒冷地などで育てる場合は注意が必要な所などにあります。

カンザキアヤメの園芸品種の紹介

イリス・クリスタータ

イリス・クリスタータの学名はIris cristata、別名では「ドワーフクレスト・アイリス(dwarf crested)」や「クレスト・アイリス(crested iris)」とも呼ばれる多年草です。

イリス・クリスタータの原産地は北アメリカにあり、山岳の崖地や森林の中や川沿いなどに自生しています。

イリス・クリスタータの特徴は、草丈が10~20cm程度と矮性なため英名ではドワーフアイリスと呼ばれている所、草姿はほふく性で横に広がるためマット状に広がり地被植物になる所、花は萼片と花弁が横に広がりながら垂れ下がる所、花の色がラベンダー色をしていて透明感があり、萼片の基部に白色と黄色の班が入る所などにあります。

イリス・クリスタータの園芸品種の紹介

満州コアヤメ

満州コアヤメの学名はIris ruthenica、別名では「ドワーフクレスト・アイリス(dwarf crested)」や「クレスト・アイリス(crested iris)」とも呼ばれる多年草です。

満州コアヤメの原産地は東ヨーロッパと中央アジアにあり、牧草地や林縁などに自生しています。

満州コアヤメの特徴は、草丈が5~20cm程度にしか成長せず一般的なアイリスと比べて矮性な所、根茎がほふく性に広がり叢生する所、花は萼片と花弁が細くシャープな見た目をしており横に湾曲しながら広がる所、花の色はラベンダー色をしていて、萼片の脈間に白色の班が入る所などにあります。

満州コアヤメの園芸品種の紹介

キショウブ

キショウブの学名はIris pseudacorus、別名「イエロー・アイリス(yellow iris)」や「ウォーター・フラッグ(water flag)」等とも呼ばれる多年草です。

キショウブの原産地は西アジアおよびヨーロッパ、日本にも観賞用として明治時代に渡来したものが帰化しており、岸辺や水路や湿地などに自生しています。キショウブは2024年現在、日本の侵略的外来種ワースト100 指定種、要注意外来生物に指定されており、佐賀県では条例で移入規制種に指定され法的に規制されています。そのため、取り扱いには十分な注意が必要です。

キショウブの特徴は、水生植物で湿地や池などの浅瀬に自生している所、花の色が黄色で萼片の基部に濃いブロッチが入る所、花の大きさが7~10cm程度と大きくて萼片が垂れ下がるため優雅な見た目をしている所、 葉の形が細い剣形で垂直に立ち上がり、中脈が太く隆起している所、繁殖力が強く日本の在来種を駆逐する程に被害をおよぼす可能性がある事から取り扱いには十分な注意が必要な所等にあります。

キショウブの園芸品種の紹介

球根アイリス

ダッチアイリス

ダッチアイリスの学名はiris × hollandica、別名では「アイリス・ホランディカ」とも呼ばれる多年草です。

ダッチアイリスは野生に自生している原種ではなく、19世紀にオランダの球根会社(Van Tubergen)によって、スペイン原産のIris xiphium var praecoxとポルトガル原産のIris xiphium var.lusitanica、北アフリカ原産のIris tingitanaが交配されて作出された交雑種です。

ダッチアイリスの特徴は、球根アイリスの中では花が大きく大輪の豪華な花姿が楽しめる所、花の色がとても豊富にあり、萼片の基部に黄色のブロッチのような班が入る所、花は花瓶の中での日持ちがよいため切り花のために栽培される事が多い所、葉の形が細い剣形で垂直に立ち上がる所、立ち姿が真っ直ぐとしていて洗練された雰囲気がある所などにあります。

ダッチアイリスの園芸品種の紹介

ホワイトバンビレット

- ダッチアイリス(ホワイトバンビレット)の花の色は白色をしていて、他のダッチアイリスと同様に基部に黄色の班がはいります。そのため、明るさを演出したいエントランスガーデンや、神聖さを演出したいギリシャガーデンなどにぴったりな品種です。

- 花は萼片が垂れており、花弁と雌蕊が天使の羽根のように上に長く伸びています。

- 草丈は約50~90cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます

シルベリービューティ

- ダッチアイリス(シルベリービューティ)の花の色は水色と白色で、萼片は白色、花弁と雌蕊は水色をしています。そのため、爽やかさを感じさせるようなお庭や、気分を落ち着かせる鎮静効果があるためヒーリングガーデン等におすすめです。

- 花の向きは萼片が垂れており、花弁は直立、雌蕊は萼片の上で倒れるように斜上します。

- 草丈は約40~60cm、立ち姿が真っ直ぐとしていているためお庭の中で洗練された雰囲気を感じさせることが出来ます

イリス・レティキュラータ

イリス・レティキュラータの学名はiris reticulata、別名では「ネッテッド・アイリス(netted iris)」や「ゴールデン・ネッテッド・アイリス(golden netted iris)」とも呼ばれるトルコおよびコーカサス地方、イランが原産の多年草です。

イリス・レティキュラータの特徴は、開花は早春から晩春にあり、花の大きさと茎の短さのアンバランスな花姿がクロックスの花を想像させる所、花の萼片には黄色と白色の班が網目状に入り独特な模様をつくる所、乾燥にとても強いためロックガーデンなどによく利用される所などにあります。

イリス・レティキュラータの園芸品種の紹介

アイリス(ピクシー)

- 花の色が濃い紫色をしているため、格式高い雰囲気のお庭や上品さのあるエレガントなお庭などによく合います。

- 花は直径が約8cmあり、草丈は10~15cm程度しかありません。花の大きさと茎の短さのアンバランスさがユニークな雰囲気を作り出します。

ミニアイリス・ダンフォルディアエ

ミニアイリス・ダンフォルディアエの学名はiris danfordiae、別名では「ドワーフアイリス(dwarf iris)」や「ダンフォードアイリス(Danford iris)」とも呼ばれるトルコおよびコーカサス地方が原産の多年草です。

ミニアイリス・ダンフォルディアエの特徴は、開花は早春から晩春にあり、花の大きさと茎の短さのアンバランスな花姿がクロックスの花を想像させる所、花の色は黄色で基部に褐色の斑点が入る所、花には蜂蜜の甘い香りがある所、葉は断面が四角形で直立に伸びる所、乾燥にとても強いためロックガーデンなどによく利用される所などにあります。

ミニアイリス・ダンフォルディアエの園芸品種の紹介