ミズキは属の中に約51種がありますが、一般に園芸で親しまれている種は幾つかの種とその園芸品種です。例えば、春に開花する花と秋に実る甘くジューシーな果実が魅力的なヤマボウシ、開花時期が早いため葉に邪魔される事なく花が鑑賞できるハナミズキ、垂直に伸びる茎と水平に伸びる枝が層状の樹形をつくり開花する壮観な景観をつくるミズキ等が親しまれています。

ミズキ属の種ごとの育て方は写真か育て方をクリックすると出てくる為よかったらそちらをご覧下さい!

このページでは主な種の種類と特徴、園芸品種の種類と特徴を紹介しています。

ミズキの主な種の目次

ヤマボウシの特徴や園芸品種

原産:日本/朝鮮/中国

学名:Cornus kousa

草丈:約500~1200cm

分類:落葉高木

開花時期:4月~6月

果実時期:8月~10月

花色:桃色●黄色●白色〇

葉色:緑色●黄色●白色〇

耐暑性:普通

耐寒性:強い

誕生花:6月15日

花言葉:友情

用途:カラーリーフ

ヤマボウシとは!?

ヤマボウシは学名Cornus kousa、別名では「ヤマグワ」や「コウサ・ドックウッド(kousa dogwood)」とも呼ばれる日本および中国、朝鮮が原産の落葉高木です。日本では本州・四国・九州に分布しており、山地や林内に自生しています。

ヤマボウシの語源(由来)

- 属名のCornusはラテン語で「角」を意味する「cornu」に由来しています。

- 種小名のkousaはヤマボウシの名所である箱根でむかし「クサ」と呼ばれていた事に由来します。

- ヤマボウシの由来は、「頭巾」の様に見える白色の総苞と、「坊主頭」に見える総苞の中心に集まる花から、山に咲く法師(山法師)と呼ばれます。

ヤマボウシの特徴(魅力)

- ヤマボウシはハナミズキと違い葉が展開した後に開花する所が特徴ですが、花は葉を覆うように沢山咲くためどちらにしても美しい景観をつくる植物です。

- 園芸では、春から初夏に開花する花を鑑賞する目的や、花が終わった後に実る赤色の果実を鑑賞もしくは収穫して食べる目的、秋に赤色や紫色に変わる葉の紅葉を楽しむ目的で庭木として育てられます。

- 樹皮は古くなると鱗状に剥がれるため橙色・淡褐色・灰褐色の美しいまだら模様をつくる事があります。

- 花はハナミズキと違い葉が展開した後に開花が始まります。

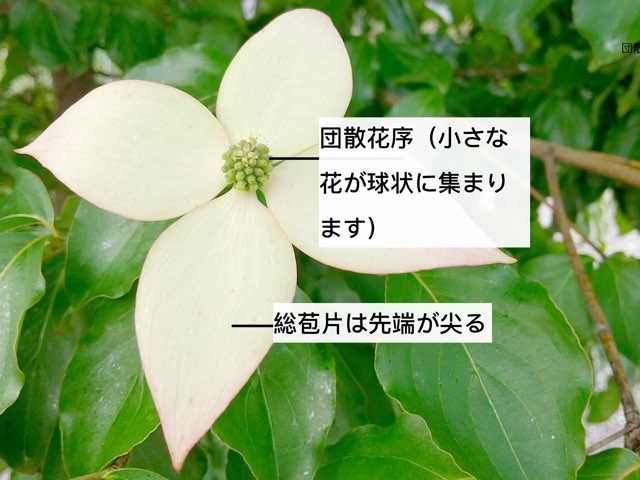

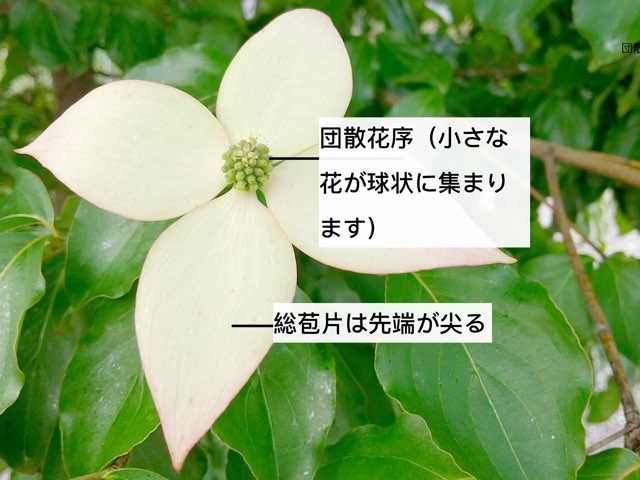

本物の花は中央にある緑色の小さな球状の部分のため目立たず、花弁のように見える部分は花序を保護する総苞片です。

本物の花は中央にある緑色の小さな球状の部分のため目立たず、花弁のように見える部分は花序を保護する総苞片です。- 総苞片は4個あり、ふつう白色をしており先端が尖っています。

ハナミズキ(Cornus florida)の総苞片は先端が凹むためヤマボウシと比較する事が出来ます。

ハナミズキ(Cornus florida)の総苞片は先端が凹むためヤマボウシと比較する事が出来ます。

- ヤマボウシの果実は晩夏から晩秋頃に実ります。

果実は赤色から桃色をしており多数の果実が集合(集合果)しているためボコボコと隆起する個性的な外観をしています。

果実は赤色から桃色をしており多数の果実が集合(集合果)しているためボコボコと隆起する個性的な外観をしています。

- 果実(果肉部分)は柿やマンゴーのような風味があり、生のまま食べられたり、ジャムや果実酒などに加工した後に食べられます。

近縁種のハナミズキ(Cornus florida)の果実は毒があり食べられないため注意が必要です。

近縁種のハナミズキ(Cornus florida)の果実は毒があり食べられないため注意が必要です。

- 葉はふつう緑色ですが、開放的で明るい印象を与える黄色の葉色などがあるため、品種を選びカラーリーフとして楽しむことも出来ます。

- 葉は冬になると落葉しますが、落葉前の秋になると赤色もしくは紫色か橙色か黄色へと変わり紅葉するため美しい景観をつくります。

ヤマボウシの樹高は約500(~1200)cm、樹形は単幹もしく株立ちになり、樹皮の色は淡褐色もしくは灰褐色か橙色、樹皮は古くなると鱗状に剥がれ不規則な斑模様となる事があります。

葉序は対生葉序、葉色は緑色、秋になると赤色(~赤紫色)や橙色や黄色に紅葉します。葉身の大きさは長さ約4(~12)cm、幅約4(~7)cm、葉身の形は楕円形もしくは卵形をしており、葉には軟毛が生えます。

花序は団散花序、団散花序は短い花軸に柄のない花が約20(~40)個つき、球状の外観をしています。花は萼片4個、花弁4個、雄蕊4個、雌蕊1個あります。花序の外周には総苞片が4個、総苞片の形は卵形で先端がふつう尖り、色は白色もしくは桃色です。

果実は集合果(多数の果実が集まり1個の果実に見える)、集合果の形は球形で表面には多くの凹凸があり、大きさは直径約2(~3)cm、色は赤色もしくは桃色です。果実には乳白色の種子が約8個あります。

ヤマボウシの収穫時期や食べ方の紹介

食用部分:果実・若い葉

収穫時期:9月~11月

食べ方:生・ジャム・果実酒

効能:

ヤマボウシの食用部分

ヤマボウシは一般的に果実の果肉部分が食用にされますが、若葉も食用として利用される事もあります。ヤマボウシの熟した果実は柿やマンゴーを思わせる様な甘い風味があり、生のままもしくは加工調理して食べられます。

ヤマボウシの果実の食べ方の一覧

- ヤマボウシは果肉を生食する事が出来ます。そのため皮のまま丸ごと食べたり、また皮を向いて果肉を包丁で切り、ケーキやゼリー等に入れて飾り付けや風味付けにしながら食べたり出来ます。

- ヤマボウシのジャムは完熟したヤマボウシの果実を鍋の中で砂糖と煮て作られるジャムです。出来上がったジャムはパンに付けたりヨーグルトに入れて食べる事が出来ます。

- ヤマボウシの果実酒とは蒸留酒(ホワイトリカー・焼酎など)の中にヤマボウシの果実と氷砂糖を入れて漬け込み作られるアルコール飲料です。

ヤマボウシの主な園芸品種

ゴールドスター(cornus kousa ‘Goldstar’)は、葉の中央に黄色の班(中班)が入るため、明るい印象を与えるカラーリーフとしても楽しめる園芸品種です。花の総苞片は白色、先端が桃色に染まることもあります。高さ約250cm、幅は約250cmまで成長します。

ゴールドスター(cornus kousa ‘Goldstar’)は、葉の中央に黄色の班(中班)が入るため、明るい印象を与えるカラーリーフとしても楽しめる園芸品種です。花の総苞片は白色、先端が桃色に染まることもあります。高さ約250cm、幅は約250cmまで成長します。 ミルキーウェイ(cornus kousa ‘milky way’)は、木を覆ってしまう程に沢山の白色の花が咲くため、遠くからでも強く目を引く圧巻の景観をつくる魅力的な園芸品種です。高さは600~900cmまで成長します。

ミルキーウェイ(cornus kousa ‘milky way’)は、木を覆ってしまう程に沢山の白色の花が咲くため、遠くからでも強く目を引く圧巻の景観をつくる魅力的な園芸品種です。高さは600~900cmまで成長します。 スノーボーイ(cornus kousa ‘snowboy’)は、葉のふち部分に白色の覆輪がはいるため、洗練された印象や明るく輝くような印象を与える園芸品種です。花は一般的なヤマボウシと同様に白色の花が咲き、高さ約150(~300)cm、幅は約150(~300)cmに成長します。

スノーボーイ(cornus kousa ‘snowboy’)は、葉のふち部分に白色の覆輪がはいるため、洗練された印象や明るく輝くような印象を与える園芸品種です。花は一般的なヤマボウシと同様に白色の花が咲き、高さ約150(~300)cm、幅は約150(~300)cmに成長します。 ミス・サトミ(cornus kousa ‘miss satomi’)は、ロマンチックな印象を与える桃色の花が、木を覆うように咲き誇り、美しい景観をつくる魅力的な園芸品種です。高さは約300(~450)cm、幅は約300(~450)cmまで成長します。

ミス・サトミ(cornus kousa ‘miss satomi’)は、ロマンチックな印象を与える桃色の花が、木を覆うように咲き誇り、美しい景観をつくる魅力的な園芸品種です。高さは約300(~450)cm、幅は約300(~450)cmまで成長します。 ウルフアイ(cornus kousa ‘wolf eyes’)は、葉のふち部分がフリルのように波打つため華やかな外観をつくり、また葉のふち部分に白色の覆輪がはいるため洗練された印象を与えるカラーリーフとして楽しめる所が魅力の園芸品種です。花は一般的なヤマボウシと同様に白色の花が咲き、秋には赤色の果実が実ります。高さ約400(~800)cm、幅は約400(~800)cmまで成長します。

ウルフアイ(cornus kousa ‘wolf eyes’)は、葉のふち部分がフリルのように波打つため華やかな外観をつくり、また葉のふち部分に白色の覆輪がはいるため洗練された印象を与えるカラーリーフとして楽しめる所が魅力の園芸品種です。花は一般的なヤマボウシと同様に白色の花が咲き、秋には赤色の果実が実ります。高さ約400(~800)cm、幅は約400(~800)cmまで成長します。 紅富士は、総苞片がスリムで先端が尖るため洗練された雰囲気をつくり、また桃色の花が開花期には木を覆うように咲き誇るためロマンチックな景観をつくる魅力的な園芸品種です。高さは約400~800cmに成長します。

紅富士は、総苞片がスリムで先端が尖るため洗練された雰囲気をつくり、また桃色の花が開花期には木を覆うように咲き誇るためロマンチックな景観をつくる魅力的な園芸品種です。高さは約400~800cmに成長します。 ビックアップル(cornus kousa ‘big apple’)は、一般的なヤマボウシと比べて果実が直径約4cmと大きいため、可食部分も多く食用に向いた園芸品種です。花は一般的なヤマボウシと同様に白色の花が咲き、高さ約200(~400)cm、幅は約200(~400)cmに成長します。

ビックアップル(cornus kousa ‘big apple’)は、一般的なヤマボウシと比べて果実が直径約4cmと大きいため、可食部分も多く食用に向いた園芸品種です。花は一般的なヤマボウシと同様に白色の花が咲き、高さ約200(~400)cm、幅は約200(~400)cmに成長します。 サマーファン(cornus kousa ‘summer fun’)は、葉のふち部分に真っ白な覆輪が入るため、清潔感や明るく輝くような印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。花は一般的なヤマボウシと同様に白色の花が咲き、高さ約200(~400)cm、幅は約200(~400)cmに成長します。

サマーファン(cornus kousa ‘summer fun’)は、葉のふち部分に真っ白な覆輪が入るため、清潔感や明るく輝くような印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。花は一般的なヤマボウシと同様に白色の花が咲き、高さ約200(~400)cm、幅は約200(~400)cmに成長します。 サマーゴールド(cornus kousa ‘summer gold’)は、葉のふち部分に鮮やかな黄色の覆輪が入るため、開放的で明るい印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。花は一般的なヤマボウシと同様に白色の花が咲き、高さ約200(~400)cm、幅は約200(~400)cmに成長します。

サマーゴールド(cornus kousa ‘summer gold’)は、葉のふち部分に鮮やかな黄色の覆輪が入るため、開放的で明るい印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。花は一般的なヤマボウシと同様に白色の花が咲き、高さ約200(~400)cm、幅は約200(~400)cmに成長します。

| 楽天で購入 | |||

ハナミズキの特徴や園芸品種

原産:北アメリカ

学名:Cornus florida

草丈:約500~1000cm

分類:落葉高木

開花時期:3月~6月

果実時期:8月~10月

花色:桃色●黄色●緑色●白色〇

葉色:緑色●黄色●赤色●紫色●白色〇

耐暑性:普通

耐寒性:強い

誕生花:3月18日/4月23日

花言葉:返礼/永続性/私の想いを受けてください

用途:カラーリーフ

ハナミズキとは!?

ハナミズキは学名Cornus florida、別名では「アメリカ・ヤマボウシ」や「フラワーリング・ドッグウッド(flowering dogwood)」とも呼ばれる北アメリカが原産の落葉高木です。

ハナミズキの語源(由来)

- 属名のCornusはラテン語で「角」を意味する「cornu」に由来しています。

- 種小名のfloridaは「フロリダ」を意味しており北アメリカのフロリダに自生している事に由来します。

- ハナミズキの由来は「ミズキ(属)」の中でも美しい「花」を咲かせる所からきています。

- ミズキの由来は春先に大量の水を吸い上げ、枝を切ると水が滴るように大量の樹液を滴らせる所からきています。

- 返礼の木の由来は、1912年に東京の市長だった尾崎行雄が友好の証としてアメリカにサクラを贈り、その返礼として3年後の1915年に当時のアメリカ合衆国大統領だったウィリアム・タフトからハナミズキが東京に贈られたのがきっかけです。

ハナミズキの特徴(魅力)

- ハナミズキはヤマボウシと違い葉が展開する前に花が開花するため枝と花だけの洗練された印象の花姿を楽しむ事が出来ます。ただしヤマボウシと違い果実は軽度に有毒なため食べる事が出来ません。

- 園芸では、早春から初夏に開花する花を鑑賞する目的や、花が終わった後に実る赤色の果実を鑑賞する目的、秋に赤色や紫色に変わる葉の紅葉を楽しむ目的で庭木として育てられます。

ハナミズキの木は成熟すると高さより横への広がりが大きくなる傾向が強いため、優雅な雰囲気となります。

ハナミズキの木は成熟すると高さより横への広がりが大きくなる傾向が強いため、優雅な雰囲気となります。- 樹皮は灰褐色で古くなると鱗状に割れます。

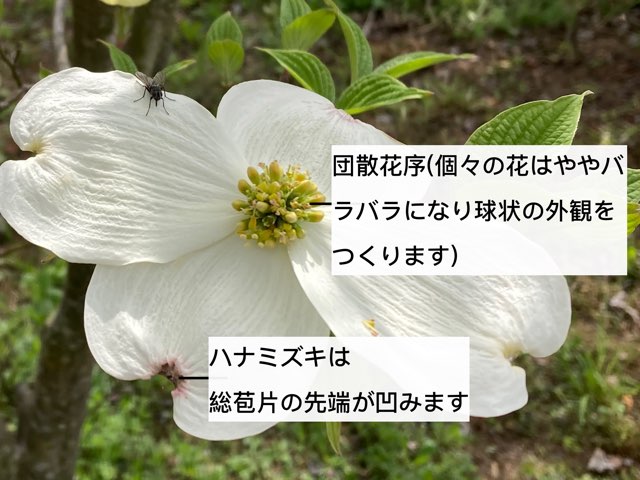

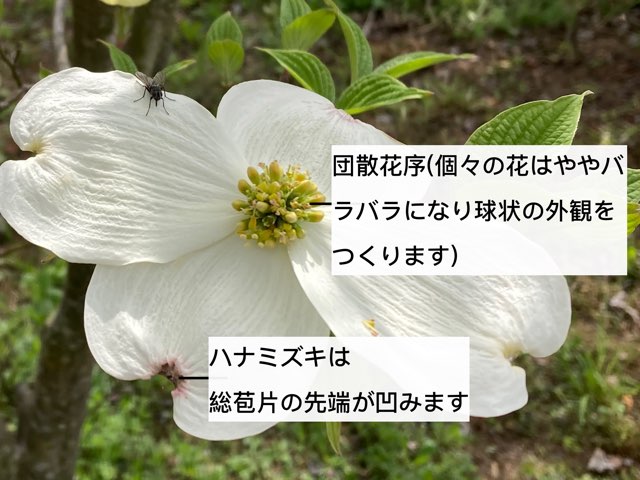

ハナミズキは開花が早く葉が展開する前辺りから花が咲くため、初めのうちは葉に邪魔される事なく花を鑑賞する事ができます。

ハナミズキは開花が早く葉が展開する前辺りから花が咲くため、初めのうちは葉に邪魔される事なく花を鑑賞する事ができます。 ハナミズキの花は総苞片の先端が凹む所が特徴で、また中央にある本物の小花の集まりもやや疎らにつく傾向があるため、バラバラとした外観をしています。

ハナミズキの花は総苞片の先端が凹む所が特徴で、また中央にある本物の小花の集まりもやや疎らにつく傾向があるため、バラバラとした外観をしています。 近縁種のヤマボウシは総苞片の先端が尖る所が特徴で、また中央の小花も綺麗な球状に集まる傾向があります。

近縁種のヤマボウシは総苞片の先端が尖る所が特徴で、また中央の小花も綺麗な球状に集まる傾向があります。

ハナミズキの果実は長球形で個々に分かれており約2~10個が集まりつきます。

ハナミズキの果実は長球形で個々に分かれており約2~10個が集まりつきます。- 果実は非常に酸っぱく軽度に有毒なため食べられる事は基本的にありません。

- 果実は鳥にとって貴重な食料源となっているため、木に集って赤色の果実を食べるオナガ・ジョウビタキ・ムクドリ等の鳥の姿を観察する事が出来ます。

- ハナミズキの葉はふつう緑色ですが、明るく爽やかな印象を与える黄色の葉色や、華やかな印象を与える赤色の葉色などもあるため、品種を選びカラーリーフとして楽しむこともできます。

葉は冬になると落葉しますが、落葉前の秋になると赤色もしくは紫色か橙色か黄色へと変わり紅葉するため美しい景観をつくります。

葉は冬になると落葉しますが、落葉前の秋になると赤色もしくは紫色か橙色か黄色へと変わり紅葉するため美しい景観をつくります。

ハナミズキの樹高は約500(~1000)cm、成熟すると高さより横の幅が広くなります。樹皮の色は褐色もしくは灰褐色、樹皮は古くなると鱗状に割れます。

葉序は対生葉序、葉色は緑色、葉柄は長さ0.2(~2)cm、葉身の大きさは長さ約6(~13)cm、幅は約4(~6)cm、葉身の形は楕円形もしくは卵形、葉には軟毛が生え、冬の落葉前に赤色・紫色・橙色・黄色に紅葉します。

花序は団散花序、団散花序は短い花軸に柄のない花が約20個つき直径約1(~2)cmの半球状の外観をつくります。花の色は緑色もしくは黄色、萼片4個、花弁4個、雄蕊4個、雌蕊1個あります。花序の外周には総苞片が4個、総苞片の長さは約3cm、幅約2.5cm、形は卵形で先端が凹み、色は白色もしくは桃色か赤色です。

果実は2(~10)個の核果(薄い外果皮・多肉質な中果皮・殻状の硬い内果皮がある)が密に集まり、核果は長さ約1(~1.5)cm、幅は約0.8cm、形は長球形、色は熟すと赤色もしくは黄色みを帯びます。

ハナミズキの主な園芸品種

チェロキーチーフ(cornus florida ‘cherokee chief’)は、遠くからでも目を引く華やかな印象を与える赤色の花が魅力的な園芸品種です。花は直径約10cm、赤色の総苞片が4個、緑色の小花が中央に半球状に集まります。樹高は約300(~750)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

チェロキーチーフ(cornus florida ‘cherokee chief’)は、遠くからでも目を引く華やかな印象を与える赤色の花が魅力的な園芸品種です。花は直径約10cm、赤色の総苞片が4個、緑色の小花が中央に半球状に集まります。樹高は約300(~750)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 チェロキーブレーブ(cornus florida ‘cherokee brave’)は、中央が白色になる濃い桃色の花色が魅力的な園芸品種です。鮮やかな桃色をしているため、遠くからでも強く目を引きます。そのため明るくてポップな印象を与えるカラフル(様々な色を組み合わせる)なお庭や、愛情や情熱を感じさせるようなロマンチックなお庭などによく合うでしょう。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

チェロキーブレーブ(cornus florida ‘cherokee brave’)は、中央が白色になる濃い桃色の花色が魅力的な園芸品種です。鮮やかな桃色をしているため、遠くからでも強く目を引きます。そのため明るくてポップな印象を与えるカラフル(様々な色を組み合わせる)なお庭や、愛情や情熱を感じさせるようなロマンチックなお庭などによく合うでしょう。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 チェロキープリンセス(cornus florida ‘cherokee princess’)は、華やかな印象を与える直径が10cmに達する大きな花と、洗練された印象や明るく輝くような印象を与える真っ白な花色などが魅力的な園芸品種です。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

チェロキープリンセス(cornus florida ‘cherokee princess’)は、華やかな印象を与える直径が10cmに達する大きな花と、洗練された印象や明るく輝くような印象を与える真っ白な花色などが魅力的な園芸品種です。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 チェロキーサンセット(cornus florida ‘cherokee sunset’)は、葉のふち部分に鮮やかな黄色の班(覆輪)が入るため、花のない時期も黄色の葉色が開放的で明るい雰囲気をつくるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。花は中央が白色になる柔らかな桃色の花を咲かせます。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくります。樹高は約300(~750)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

チェロキーサンセット(cornus florida ‘cherokee sunset’)は、葉のふち部分に鮮やかな黄色の班(覆輪)が入るため、花のない時期も黄色の葉色が開放的で明るい雰囲気をつくるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。花は中央が白色になる柔らかな桃色の花を咲かせます。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくります。樹高は約300(~750)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 チェロキーディブレーク(cornus florida ‘cherokee daybreak’)は、葉のふち部分に白色(薄い黄色)の班が入るため、花のない時期も白色の葉色が洗練された印象や明るい雰囲気をつくるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。花は真っ白な花を咲かせます。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくる所が魅力的です。樹高は約300(~750)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

チェロキーディブレーク(cornus florida ‘cherokee daybreak’)は、葉のふち部分に白色(薄い黄色)の班が入るため、花のない時期も白色の葉色が洗練された印象や明るい雰囲気をつくるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。花は真っ白な花を咲かせます。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくる所が魅力的です。樹高は約300(~750)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 レインボー(cornus florida’rainbow’)は、葉のふち部分に爽やかな印象を与える黄色の覆輪が入り、また秋になると葉全体が赤色や紫色に染まり紅葉する事から虹色のカラフルなカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また他のハナミズキと同様に白色の花を咲かせ、秋には美しい紅葉が楽しめます。樹高は約200(~400)cm、幅は約200(~400)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

レインボー(cornus florida’rainbow’)は、葉のふち部分に爽やかな印象を与える黄色の覆輪が入り、また秋になると葉全体が赤色や紫色に染まり紅葉する事から虹色のカラフルなカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また他のハナミズキと同様に白色の花を咲かせ、秋には美しい紅葉が楽しめます。樹高は約200(~400)cm、幅は約200(~400)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 ウルビニアナ(Cornus florida subsp. urbiniana)は、ハナミズキの亜種で北アメリカ(メキシコ北東部)に自生する落葉高木です。花の総苞片が折りたたまれる状態で、内側に強くカールするため「提灯」などを連想させるような個性的な外観をしている所が特徴です。樹高は約500~1000cmに成長します。

ウルビニアナ(Cornus florida subsp. urbiniana)は、ハナミズキの亜種で北アメリカ(メキシコ北東部)に自生する落葉高木です。花の総苞片が折りたたまれる状態で、内側に強くカールするため「提灯」などを連想させるような個性的な外観をしている所が特徴です。樹高は約500~1000cmに成長します。 マジックドックウッド(Cornus florida ‘magic dogwood’)は、花の総苞片が山折りに折りたたまれ内側に強くカールする個性的な外観の花姿と、輝くような印象を与える真っ白な花色が特徴の園芸品種です。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

マジックドックウッド(Cornus florida ‘magic dogwood’)は、花の総苞片が山折りに折りたたまれ内側に強くカールする個性的な外観の花姿と、輝くような印象を与える真っ白な花色が特徴の園芸品種です。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 アップルブロッサム(cornus florida ‘apple blossom’)は、中央が白色になる薄い桃色の花色が魅力的な園芸品種です。桃色と白色の2色の花色は、可愛らしい印象や清楚な印象などを与えます。そのため清潔感のあるお庭や、ぴゅあな印象を与える可愛らしいお庭などにおすすめです。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくります。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

アップルブロッサム(cornus florida ‘apple blossom’)は、中央が白色になる薄い桃色の花色が魅力的な園芸品種です。桃色と白色の2色の花色は、可愛らしい印象や清楚な印象などを与えます。そのため清潔感のあるお庭や、ぴゅあな印象を与える可愛らしいお庭などにおすすめです。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくります。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 ジュニアミス(cornus florida ‘junior miss’)は、中央が白色になる鮮やかな桃色の花色が魅力的な園芸品種です。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくります。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

ジュニアミス(cornus florida ‘junior miss’)は、中央が白色になる鮮やかな桃色の花色が魅力的な園芸品種です。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくります。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 レッドジャイアント(cornus florida ‘red giant’)は、遠くからでも強く目を引く鮮やかな赤色もしくは濃い桃色の花色が魅力的な園芸品種です。濃い桃色の花色は、明るくてポップな印象や、愛情や可愛らしさを感じさせる雰囲気をつくります。そのため明るくカラフル(様々な色を組み合わせる)な雰囲気のお庭や、愛情や情熱を感じさせるようなロマンチックなお庭などによく合うでしょう。樹高は約400(~800)cm、幅は約400(~800)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

レッドジャイアント(cornus florida ‘red giant’)は、遠くからでも強く目を引く鮮やかな赤色もしくは濃い桃色の花色が魅力的な園芸品種です。濃い桃色の花色は、明るくてポップな印象や、愛情や可愛らしさを感じさせる雰囲気をつくります。そのため明るくカラフル(様々な色を組み合わせる)な雰囲気のお庭や、愛情や情熱を感じさせるようなロマンチックなお庭などによく合うでしょう。樹高は約400(~800)cm、幅は約400(~800)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 クラウドナイン(cornus florida ‘cloud nine’)は、華やかな印象を与える大きな花と、洗練された印象や輝くような印象を与える真っ白な花色などが魅力的な園芸品種です。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくります。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

クラウドナイン(cornus florida ‘cloud nine’)は、華やかな印象を与える大きな花と、洗練された印象や輝くような印象を与える真っ白な花色などが魅力的な園芸品種です。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくります。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 フェアリークラウンは、花の総苞片が山折りに折りたたまれ内側に強くカールするため「王冠」を思わせるような華やかな花姿をつくる魅力的な園芸品種です。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

フェアリークラウンは、花の総苞片が山折りに折りたたまれ内側に強くカールするため「王冠」を思わせるような華やかな花姿をつくる魅力的な園芸品種です。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。 アルバプレナ(cornus florida alba plena)は、外側に大きな総苞片が4個、内側に小さめの総苞片が8個あり、八重咲きする華やかな花を咲かせる園芸品種です。白色の美しい花は、汚れのない清潔な印象を与えたり、輝いている様な明るい印象を与えたりします。そのため、明るく清潔感のあるお庭や、洗練された品の良いお庭などにおすすめです。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくります。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

アルバプレナ(cornus florida alba plena)は、外側に大きな総苞片が4個、内側に小さめの総苞片が8個あり、八重咲きする華やかな花を咲かせる園芸品種です。白色の美しい花は、汚れのない清潔な印象を与えたり、輝いている様な明るい印象を与えたりします。そのため、明るく清潔感のあるお庭や、洗練された品の良いお庭などにおすすめです。また他のハナミズキと同様に赤色や紫色に染まる紅葉が楽しめるため、秋には美しい景観をつくります。樹高は約300(~600)cm、幅は約300(~600)cmに成長するため、庭木としてシンボルツリーなどにするのも良いでしょう。

| 楽天で購入 | |||

| | |||

ミズキの特徴や園芸品種

原産:日本/台湾/中国/朝鮮

学名:Cornus controversa

草丈:約500~1500cm

分類:落葉高木

開花時期:5月~6月

花色:黄色●白色〇

葉色:緑色●黄色●赤色●白色〇

耐暑性:強い

耐寒性:強い

誕生花:5月9日

花言葉:耐久/成熟した精神

用途:カラーリーフ

ミズキとは!?

ミズキは学名Cornus controversa、別名では「クルマミズキ」や「ウェディング・ケーキツリー(wedding cake tree)」とも呼ばれる日本および台湾、中国、朝鮮が原産の落葉高木です。日本では北海道から九州まで広く分布して山地などに自生しています。

ミズキの語源(由来)

- 属名のCornusはラテン語で「角」を意味する「cornu」に由来しています。

- 種小名のcontroversaはラテン語で「論争」「物議を醸し」を意味します。

- ミズキの由来は春先に大量の水を吸い上げ、枝を切ると水が滴るように大量の樹液を滴らせる所からきています。

ミズキの特徴(魅力)

- ミズキは垂直に伸びる幹と水平に伸びる枝から層状になる美しい樹形をつくる所が特徴で、その外観から英名ではウェディング・ケーキツリー(wedding cake tree)とも呼ばれています。

- 園芸では美しい景観をつくる樹形を楽しむ目的で育てられたり、クリームでデコレーションされたかのように開花する白色の花を鑑賞する目的で庭木として育てられます。

樹形は単幹(根元から上部まで幹が1本)で、枝が水平に伸びるため層状になる個性的な外観をつくる所が特徴です。

樹形は単幹(根元から上部まで幹が1本)で、枝が水平に伸びるため層状になる個性的な外観をつくる所が特徴です。- 樹皮は灰褐色をしており古くなると縦に裂けます。

花は非常に小さな花が茎の頂部で半球状(散房花序)に集まり直径8~18cmの大きな花を咲かせます。

花は非常に小さな花が茎の頂部で半球状(散房花序)に集まり直径8~18cmの大きな花を咲かせます。- 小花と小花の間には均一な空間があり光を通すため、透かし模様が入るレースの編み物の様な上品で繊細な印象を与えます。

果実は球形で暗紫色もしくは黒色をしており、赤みを帯びる目立つ果柄につきます。

果実は球形で暗紫色もしくは黒色をしており、赤みを帯びる目立つ果柄につきます。- 果実は鳥にとって貴重な食料源となっているため、木に集って黒色の果実を食べる鳥の姿を観察する事が出来ます。

- 葉はふつう緑色ですが、明るく爽やかな印象を与える黄色の葉色などがあるため、品種を選びカラーリーフとして楽しむこともできます。

- 葉は冬になると落葉しますが、落葉前の秋になると赤色もしくは紫色か橙色か黄色へと変わり紅葉するため美しい景観をつくります。

ミズキの樹高は約500(~1500)cm、樹形は単幹(根元から上部まで幹が1本)で、枝が水平に横へと広がる傾向があります。樹皮は灰褐色をしており、樹皮は古くなると縦に裂けます。

葉序は互生葉序、葉色は緑色、葉柄はあり、葉身の大きさは長さ約5(~13)cm、幅約3(~9)cm、葉身の形は広楕円形もしくは広卵形、葉のふち部分は上下に波打つ傾向があり、冬の落葉前に葉色は赤色・紫色・橙色・黄色に紅葉します。

花序は散房花序、散房花序は花柄が茎下部ほど長く茎頂部ほど短くなり直径約8(~18)cmの半球状の花姿をつくります。花の大きさは直径約0.7(~0.9)cm、花弁4個、雄蕊4個、雌蕊1個あります。

果実は核果(薄い外果皮・多肉質な中果皮・殻状の硬い内果皮がある)、核果は球形、色は暗紫色もしくは黒色をしており、果実を支える果柄は赤みを帯びます。

ミズキの主な園芸品種

サンシュユの特徴や園芸品種

原産:中国/朝鮮

学名:Cornus officinalis

草丈:約400~1000cm

分類:落葉高木

開花時期:2月~4月

果実時期:10月~11月

花色:黄色●

葉色:緑色●赤色●

耐暑性:普通

耐寒性:強い

誕生花:3月17日

花言葉:持続/耐久/強健/気丈な愛

用途:切り花

サンシュユとは!?

サンシュユは学名Cornus officinalis、別名では「ハルコガネバナ」や「アキサンゴ」とも呼ばれる中国および朝鮮が原産の落葉高木です。

サンシュユの語源(由来)

- 属名のCornusはラテン語で「角」を意味する「cornu」に由来しています。

- 種小名のofficinalisはラテン語で「薬用の」を意味しており、乾燥させた果実が生薬として利用されている所に由来します。

サンシュユの特徴(魅力)

- サンシュユは、グミに似た赤色の果実が生薬の材料となるため、これを収穫する目的で栽培される事が多い植物です。また晩冬から早春に咲く黄色の花は枝を覆うように咲き美しい景観をつくるため庭木としても魅力的です。

サンシュユは開花が早く葉が展開する前辺りから花が咲くため、葉に邪魔される事なく花を鑑賞する事ができます。

サンシュユは開花が早く葉が展開する前辺りから花が咲くため、葉に邪魔される事なく花を鑑賞する事ができます。- 木を覆うように咲く黄色の花は、開放的で明るい印象を与えるため、気分が向上する様な爽やかで明るいお庭や、様々な花色を組み合わせたカラフルなお庭などにおすすめです。

- サンシュユの花は収穫して切り花やフラワーアレンジメントなどに利用されます。

サンシュユの果実は赤色で長球形の「グミ」のような外観をしており秋から晩秋頃に実り完熟します。

サンシュユの果実は赤色で長球形の「グミ」のような外観をしており秋から晩秋頃に実り完熟します。- 果実にはオレアノール酸(抗癌作用・肝臓の保護作用)やウルソール酸(抗癌作用)等が含まれており中国や日本で生薬として利用されています。

- 果実は鳥にとって貴重な食料源となっているため、木に集って赤色の果実を食べるメジロ・エナガ等の鳥の姿を観察する事が出来ます。

- サンシュユの葉は冬になると落葉しますが、落葉前の秋になると赤色もしくは紫色か橙色か黄色へと変わり紅葉するため美しい景観をつくります。

サンシュユの樹高は約500(~1000)cm、樹皮は淡褐色もしくは灰褐色をしており、古くなると樹皮は鱗状に剥がれます。葉序は対生葉序、葉色は緑色、葉身の大きさは長さ約4(~10)cm、幅約2.5(~4.5)cm、葉身の形は楕円形もしくは広卵形、秋になると赤色(~赤紫色)や橙色や黄色に紅葉します。花序は散形花序、散形花序は直径約2(~3)cmの大きさがあり、花序の基部には4個の苞葉があります。花の大きさは直径約0.5cm、花弁4個、雄蕊4個、雌蕊1個あります。果実は核果(薄い外果皮・多肉質な中果皮・殻状の硬い内果皮がある)、核果の長球形、色は赤色です。

サンシュユの切り花の楽しみ方

- サンシュユの花の収穫は朝の涼しい時間帯もしくは夕方におこないましょう。

- 水揚げは根元割りを行います。

- 水を入れた花瓶に花を生けましょう。

- 管理は必要に応じて数日ごとに根元割りと、水換えも同時に行います。

根元割り法・根元叩き法

根元割り法・根元叩き法とは、硬い茎や枝の根元に縦にハサミを入れて割る、または金槌などで硬い茎や枝の根元を叩いて潰す水揚げ方法です。

根元割り・根元叩きを行う事で、吸水する場所の面積が増えて、吸水力が高まり水揚げしやすくなります。

根元割り法のやり方

- 切り花の根元をハサミを使って斜めにカットします。

- カットした切り口に対して垂直に、ハサミを入れて、十時に切れ込みをいれます。

根元叩き法のやり方

切り花の切り口を、金槌で叩いて潰します。

サンシュユの主な園芸品種

| 楽天で購入 | ||

| | ||

セイヨウサンシュユの特徴や園芸品種

原産:南ヨーロッパ/南西アジア

学名:Cornus mas

草丈:約500~1200cm

分類:落葉高木

開花時期:2月~4月

果実時期:8月~10月

花色:黄色●

葉色:緑色●黄色●赤色●白色〇

耐暑性:普通

耐寒性:強い

用途:カラーリーフ

セイヨウサンシュユとは!?

セイヨウサンシュユは学名Cornus mas、別名では「コーネリアン・チェリー(Cornelian cherry)」や「ヨーロピアン・コーネル(European cornel)」とも呼ばれる南ヨーロッパおよび南西アジアが原産の落葉高木です。

セイヨウサンシュユの語源(由来)

- 属名のCornusはラテン語で「角」を意味する「cornu」に由来しています。

セイヨウサンシュユの特徴(魅力)

- セイヨウサンシュユは、グミに似た赤色(黄色)の果実が食用もしくは薬用とされるため、これを収穫する目的で栽培される事が多い植物です。また晩冬から早春に咲く黄色の花は枝を覆うように咲き美しい景観をつくるため庭木としても魅力的です。

セイヨウサンシュユは、花(花序)の基部に花弁のように見える苞葉があり、本物の花は雄蕊のような外観をしており散形花序に付きます。

セイヨウサンシュユは、花(花序)の基部に花弁のように見える苞葉があり、本物の花は雄蕊のような外観をしており散形花序に付きます。- セイヨウサンシュユは開花が早く葉が展開する前の晩冬辺りから花が咲くため葉に邪魔される事なく美しい花を鑑賞する事ができます。

- 木を覆うように咲く黄色の花は、開放的で明るい印象を与えるため、気分が向上する様な爽やかで明るいお庭や、様々な花色を組み合わせたカラフルなお庭などにおすすめです。

果実は長球形で赤色もしくは黄色をしており「グミ」のような外観をしています。

果実は長球形で赤色もしくは黄色をしており「グミ」のような外観をしています。- 果実は食用ですが酸っぱいため生食される事は殆どなく、一般的にジャムやジュースなどに加工した後に食べられます。またサンシュユと同様に薬用植物としても利用されています。

- 果実は鳥にとって貴重な食料源となっているため、木に集って赤色の果実を食べるメジロ・エナガ等の鳥の姿を観察する事が出来ます。

- 葉はふつう緑色ですが、明るく爽やかな印象を与える黄色の葉色などもあるため、品種を選びカラーリーフとして楽しむこともできます。

- 葉は冬になると落葉しますが、落葉前の秋になると赤色もしくは紫色か橙色か黄色へと変わり紅葉するため美しい景観をつくります。

セイヨウサンシュユの樹高は約500(~1200)cm、樹皮は赤褐色もしくは淡褐色をしており、成熟すると粗く鱗状に剥がれ斑模様をつくる事があります。

葉序は対生葉序、葉色は緑色、葉身の大きさは長さ約4(~10)cm、幅約2(~4)cm、葉身の形は楕円形もしくは卵形、葉は秋になると赤色(~赤紫色)や橙色や黄色に紅葉して後に落葉します。

花序は散形花序、散形花序は10(~25)個の花が集まり、花序の基部には4個の黄色の苞葉があります。花の大きさは直径約0.5(~1)cm、花弁は4個、花弁の色は黄色、雄蕊は4個、雌蕊は1個あります。

果実は核果(薄い外果皮・多肉質な中果皮・殻状の硬い内果皮がある)、核果は長さ約2cm、幅約1.5cmの長球形、色は赤色もしくは黄色をしています。

セイヨウサンシュユの収穫時期や食べ方の紹介

食用部分:果実

収穫時期:10月~11月

食べ方:ジャム・ジュース・お茶・果実酒等

セイヨウサンシュユの食べ方

セイヨウサンシュユは一般的に果実の果肉部分が食用にされます。晩秋頃に赤く実るセイヨウサンシュユの果実を収穫します。収穫した果実を水洗いして、沸騰したお湯の中に数分間浸します。お湯から果実をあげて果実の中の種子を取り出します。種子を取り出したら果実の方を天日干しします。※天日干しする事で薬効のある精油の流出を抑える働きがあります。

乾燥させたセイヨウサンシュユの果実(ドライフルーツ)は、お湯の中に数個いれてお茶を作るのに利用されたり、スープの中に入れられて食べられます。

セイヨウサンシュユの果実の食べ方(ジャム)

- 必要な物を準備します。

- セイヨウサンシュユの果実・砂糖(グラニュー糖等)・レモン果汁・瓶(殺菌済)

- セイヨウサンシュユの果実を水洗いします。

- 鍋の中に果実を入れ果実に対して2分の1の砂糖をまぶし1時間程度おきます。

- 例:果実200gなら砂糖100g

- 鍋を火にかけて弱火でセイヨウサンシュユの果実をかき混ぜながら沸騰させます。

- 煮詰めすぎると風味がなくなるため果実が柔らかくなったら火を止めます。

- 鍋からザルの方にセイヨウサンシュユを移し果肉を濾します。

- 濾したら再度鍋の中に入れてレモン果汁をお好みの量(大さじ1程度)いれましょう。

- 鍋を弱火にかけとろみが出てきたらジャム完成です。

- 殺菌した瓶等に保存して必要な時に取り出し食べましょう。

セイヨウサンシュユの主な園芸品種

ゴールデングローリー(cornus mas ‘golden glory’)は、一般的なセイヨウサンシュと比較して多花性の性質があるため、開花期には木を覆うように咲き誇る圧巻の景観をつくります。また沢山の果実を実らせる魅力的な園芸品種です。樹高は約300~600cmに成長します。

ゴールデングローリー(cornus mas ‘golden glory’)は、一般的なセイヨウサンシュと比較して多花性の性質があるため、開花期には木を覆うように咲き誇る圧巻の景観をつくります。また沢山の果実を実らせる魅力的な園芸品種です。樹高は約300~600cmに成長します。 バリエガータ(cornus mas ‘variegata’)は、葉のふち部分に白色もしくは薄い黄色の班(覆輪)が入るため、花のない時期も洗練された印象や明るく輝くような雰囲気をつくるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また他のセイヨウサンシュと同様に晩冬には黄色の花が咲き、秋には赤色に葉が紅葉します。樹高は約300~600cmに成長します。

バリエガータ(cornus mas ‘variegata’)は、葉のふち部分に白色もしくは薄い黄色の班(覆輪)が入るため、花のない時期も洗練された印象や明るく輝くような雰囲気をつくるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また他のセイヨウサンシュと同様に晩冬には黄色の花が咲き、秋には赤色に葉が紅葉します。樹高は約300~600cmに成長します。 オーレア(cornus mas ‘aurea’)は、葉全体が鮮やかな黄色の葉色をしているため、開放的で明るい印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また他のセイヨウサンシュと同様に晩冬には黄色の花が咲き、秋には赤色に葉が紅葉します。樹高は約300~600cmに成長します。

オーレア(cornus mas ‘aurea’)は、葉全体が鮮やかな黄色の葉色をしているため、開放的で明るい印象を与えるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また他のセイヨウサンシュと同様に晩冬には黄色の花が咲き、秋には赤色に葉が紅葉します。樹高は約300~600cmに成長します。

常緑ヤマボウシの特徴や園芸品種

原産:中国/ベトナム/ラオス

学名:Cornus hongkongensis

草丈:約500~1500cm

分類:常緑高木

開花時期:5月~6月

花色:白色〇

葉色:緑色●

耐暑性:普通

耐寒性:強い

用途:

常緑ヤマボウシとは!?

常緑ヤマボウシは学名Cornus hongkongensis、別名では「ホンコン・ドッグウッド(Hong Kong dogwood)」とも呼ばれる中国およびベトナム、ラオスが原産の落葉高木です。

常緑ヤマボウシの語源(由来)

- 属名のCornusはラテン語で「角」を意味する「cornu」に由来しています。

- 種小名のhongkongensisは「香港(ホンコン)」を意味しており自生地に由来します。

- 常緑ヤマボウシの由来は、日本にも自生するヤマボウシ(落葉高木)と違い冬も葉が残る所からきています。

- ヤマボウシの由来は、「頭巾」の様に見える白色の総苞と、「坊主頭」に見える総苞の中心に集まる花から、山に咲く法師(山法師)と呼ばれます。

常緑ヤマボウシの特徴(魅力)

- 常緑ヤマボウシは、その名前からもわかる通り冬の間も葉が落葉しない所が特徴で、またヤマボウシと似た花を咲かせて果実をつけます。

- 園芸では、春から初夏に開花する花を鑑賞する目的や、花が終わった後に実る赤色の果実を楽しむ目的で育てられます。

常緑ヤマボウシの花は、花弁のように見える白色の総苞片と非常に小さな緑色(黄色)の小花で構成されています。

常緑ヤマボウシの花は、花弁のように見える白色の総苞片と非常に小さな緑色(黄色)の小花で構成されています。- 総苞片は、花弁のような外観をしているため最も目立ち、ヤマボウシと同様に先端が尖り、色は白色から薄い黄色をしています。

- 本物の花は総苞片の中央にあり、緑色(黄色)の非常に小さな小花が約40(~70)個集まり、球状の外観をつくります。

果実は赤色から桃色をしており多数の果実が集合(集合果)しているためボコボコと隆起する個性的な外観をしています。

果実は赤色から桃色をしており多数の果実が集合(集合果)しているためボコボコと隆起する個性的な外観をしています。- 葉は革のような質感と光沢があるため、月桂樹の葉のような美しさがあります。

- 常緑のため冬に落葉する事はなく、また一般的なヤマボウシと違い紅葉もありません。

常緑ヤマボウシの樹高は約500(~1500)cm、樹皮は灰色もしくは灰褐色をしています。葉序は対生葉序、葉色は緑色、葉身の大きさは長さ約6(~13)cm、幅約2.5(~6.5)cm、葉身の形は楕円形もしくは卵形、葉には軟毛が生えます。花序は団散花序、団散花序は短い花軸に柄のない花が約40(~70)個つき、直径約1(~2)cmの球状の外観をしています。花は萼片4個、花弁4個、雄蕊4個、雌蕊1個あります。花序の外周には総苞片が4個、総苞片の大きさは長さ1.5(~4)cm、形は卵形で先端がふつう尖り、色は白色もしくは黄色です。果実は集合果(多数の果実が集まり1個の果実に見える)、集合果の形は球形で表面には多くの凹凸があり、大きさは直径約1.5(~2.8)cm、色は赤色もしくは桃色です。

常緑ヤマボウシの主な園芸品種

月光は、一般的な常緑ヤマボウシよりも多花性の性質があるため、開花期には木を覆うように沢山の花が咲き美しい景観をつくる魅力的な園芸品種です。樹高は300~600cmに成長します。

月光は、一般的な常緑ヤマボウシよりも多花性の性質があるため、開花期には木を覆うように沢山の花が咲き美しい景観をつくる魅力的な園芸品種です。樹高は300~600cmに成長します。 リトルルビー(cornus ‘satomi’)は、ヤマボウシ(サトミ)と常緑ヤマボウシの中の一品種が、アメリカのノースカロライナのナーセリーで交配されて作出された園芸品種です。若葉で見られる鮮やかな赤色の葉色と、半八重咲き(一重咲き)するピンクの花が魅力で、鮮やかな赤色の葉は遠くからでも強く目を引くためお庭の雰囲気を華やかに彩ります。またリトルの名前からもわかる通りコンパクトな樹形をつくるため小さなお庭でも育てやすい所が魅力です。半常緑の性質があるため、寒い地域では葉を落とす事があります。樹高は約300~450cmに成長します。

リトルルビー(cornus ‘satomi’)は、ヤマボウシ(サトミ)と常緑ヤマボウシの中の一品種が、アメリカのノースカロライナのナーセリーで交配されて作出された園芸品種です。若葉で見られる鮮やかな赤色の葉色と、半八重咲き(一重咲き)するピンクの花が魅力で、鮮やかな赤色の葉は遠くからでも強く目を引くためお庭の雰囲気を華やかに彩ります。またリトルの名前からもわかる通りコンパクトな樹形をつくるため小さなお庭でも育てやすい所が魅力です。半常緑の性質があるため、寒い地域では葉を落とす事があります。樹高は約300~450cmに成長します。

| 楽天で購入 | |||

シラタマミズキの特徴や園芸品種

原産:中国/朝鮮

学名:Cornus alba

草丈:約100~300cm

分類:落葉低木

開花時期:4月~6月

花色:桃色●白色〇

葉色:緑色●黄色●赤色●白色〇

耐暑性:普通

耐寒性:強い

用途:カラーリーフ

シラタマミズキとは!?

シラタマミズキは学名Cornus alba、別名では「レッド・バーク(red-barked)」や「シベリアン・ドックウッド(Siberian dogwood)」とも呼ばれる中国および朝鮮が原産の落葉低木です。

シラタマミズキの語源(由来)

- 属名のCornusはラテン語で「角」を意味する「cornu」に由来しています。

- 種小名のalbaはラテン語で「白色」を意味しており、果実の色に由来します。

- シラタマミズキの由来は秋に「白玉(シラタマ)」の果実をつける「ミズキ(属)」の植物からきています。

シラタマミズキの特徴(魅力)

- シラタマミズキは、枝の色が赤色もしくは紫色を帯びるため、葉が落ちる冬の時期はサンゴ(珊瑚)を思わせるような装飾的な外観となり、美しいシルエットをつくります。

- 園芸では、春から初夏に開花する花を鑑賞する目的や、花が終わった後に実る白色の果実を鑑賞する目的、秋に赤色や紫色に変わる葉の紅葉を鑑賞する目的、冬は珊瑚のような外観になる美しい枝のシルエットを鑑賞する目的で育てられます。

樹形は茎が地際から何本も立ち上がる株立ち状で、枝分かれがよく美しいシルエットをつくります。

樹形は茎が地際から何本も立ち上がる株立ち状で、枝分かれがよく美しいシルエットをつくります。- 枝は赤色もしくは紫みを帯びるため「珊瑚」を思わせるような美しい外観となります。

- 珊瑚の枝は宝石同様にアクセサリーなどに使われますが、シラタマミズキの枝も珊瑚と同様に非常に美しいためフラワーアレンジメント等の花材として利用されます。

花は非常に小さな花が茎の頂部で半球状(散房花序)に集まり直径約2~5cmの大きな花を咲かせます。

花は非常に小さな花が茎の頂部で半球状(散房花序)に集まり直径約2~5cmの大きな花を咲かせます。- 白色の花色は洗練された印象を与えたり、輝いている様な明るい印象を与えます。

果実は球形、色は光沢のある白色もしくは青みを帯びた色合いをしており、宝石のような外観をしています。

果実は球形、色は光沢のある白色もしくは青みを帯びた色合いをしており、宝石のような外観をしています。- 葉の色はふつう緑色ですが、洗練された印象を与える白色の葉色や、開放的な印象を与える黄色の葉色などがあるため、品種を選んでカラーリーフとしても楽しめます。

- 葉は冬になると落葉しますが、落葉前の秋になると赤色もしくは紫色か橙色か黄色へと変わり紅葉するため美しい景観をつくります。

シラタマミズキの生垣は、とりあえず境界を示すインフォーマルな生垣として使われる事が多く、フォーマルな生垣のような整った形はしていません。

シラタマミズキの生垣は、とりあえず境界を示すインフォーマルな生垣として使われる事が多く、フォーマルな生垣のような整った形はしていません。- シラタマミズキの生垣は、花や実、珊瑚のような外観をつくる枝のシルエットなどを季節を通して楽しめる所が魅力です。

- シラタマミズキの生垣の植え付け間隔は60cm以上、成熟時の横幅を目安にしながら植え付けましょう。

シラタマミズキの樹高は約100(~300)cm、樹形は株立ち状(根元から茎がわかれ複数の茎が立ち上がる樹形)で、よく枝分かれします。樹皮は紫色を帯びるか赤色をしています。

葉序は対生葉序、葉色は緑色、葉身の大きさは長さ約3(~8.5)cm、幅は約1.5(~5.5)cm、葉身の形は楕円形もしくは卵形です。秋になると赤色・紫色・橙色・黄色に紅葉します。

花序は散房花序、散房花序は花柄が茎下部ほど長く茎頂部ほど短くなり直径約2(~5)cmの半球状の花姿をつくります。花の色は白色、花弁は4個、雄蕊は4個、雌蕊は1個あります。

果実は核果(薄い外果皮・多肉質な中果皮・殻状の硬い内果皮がある)、核果は球形、色は黄色は白色(~青みを帯びる)です。

シラタマミズキの主な園芸品種

黄金ミズキは、赤色に色づく一般的なシラタマミズキと違い、茎の色が黄色もしくはイエローグリーンとなり、冬に美しいシルエットをつくる園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られます。樹形は株立ち状、高さ約150(~300)cm、幅は約150(~300)cmに成長します。

黄金ミズキは、赤色に色づく一般的なシラタマミズキと違い、茎の色が黄色もしくはイエローグリーンとなり、冬に美しいシルエットをつくる園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られます。樹形は株立ち状、高さ約150(~300)cm、幅は約150(~300)cmに成長します。 サンゴミズキ(cornus alba ‘sibirica’)は、宝石にも例えられる珊瑚の茎のような、美しい真っ赤な茎をもつ所が特徴です。冬には葉が全て落ちるため赤色の珊瑚を思わせる美しい茎のシルエットが楽しめます。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られる所が魅力です。樹形は株立ち状、高さ約100(~200)cm、幅は約100(~150)cmに成長します。

サンゴミズキ(cornus alba ‘sibirica’)は、宝石にも例えられる珊瑚の茎のような、美しい真っ赤な茎をもつ所が特徴です。冬には葉が全て落ちるため赤色の珊瑚を思わせる美しい茎のシルエットが楽しめます。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られる所が魅力です。樹形は株立ち状、高さ約100(~200)cm、幅は約100(~150)cmに成長します。 エレガンティッシマ(cornus alba ‘elegantissima’)は、葉のふち部分に白色(~薄黄色)の班(覆輪)が入るため、春から晩秋にかけてお庭の雰囲気を明るくしたり清潔感を感じさせるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られ、冬になると赤く染まった茎のシルエットが楽しめます。樹形は株立ち状、高さ約150(~300)cm、幅は約150(~300)cmに成長します。

エレガンティッシマ(cornus alba ‘elegantissima’)は、葉のふち部分に白色(~薄黄色)の班(覆輪)が入るため、春から晩秋にかけてお庭の雰囲気を明るくしたり清潔感を感じさせるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られ、冬になると赤く染まった茎のシルエットが楽しめます。樹形は株立ち状、高さ約150(~300)cm、幅は約150(~300)cmに成長します。 オーレア(cornus alba ‘aurea’)は、葉全体が鮮やかな黄色(~黄緑色)の葉色をしているため、春から晩秋にかけてお庭の雰囲気を明るくしたりカジュアルで開放感を感じさせたりするイエローリーフとして楽しむ事が出来る園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られ、冬になると赤く染まった茎のシルエットが楽しめます。樹形は株立ち状、高さ約150(~250)cm、幅約150(~250)cmに成長します。

オーレア(cornus alba ‘aurea’)は、葉全体が鮮やかな黄色(~黄緑色)の葉色をしているため、春から晩秋にかけてお庭の雰囲気を明るくしたりカジュアルで開放感を感じさせたりするイエローリーフとして楽しむ事が出来る園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られ、冬になると赤く染まった茎のシルエットが楽しめます。樹形は株立ち状、高さ約150(~250)cm、幅約150(~250)cmに成長します。 ケッセルリンギィ(cornus alba ‘kesselringii’)は、秋から冬にかけて茎の色が赤色から暗紫色へと変わりシックで落ち着いた雰囲気をつくる園芸品種です。暗紫色の茎が立ち並ぶシックなシルエットは、何処かミステリアスな雰囲気を漂わせるため、重厚感のある落ち着いたお庭やダークファンタジーに出てくる怪しい雰囲気のお庭等によくあうかもしれません。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られる所も魅力です。樹形は株立ち状、高さは約100(~200)cm、幅は約100(~200)cmに成長します。

ケッセルリンギィ(cornus alba ‘kesselringii’)は、秋から冬にかけて茎の色が赤色から暗紫色へと変わりシックで落ち着いた雰囲気をつくる園芸品種です。暗紫色の茎が立ち並ぶシックなシルエットは、何処かミステリアスな雰囲気を漂わせるため、重厚感のある落ち着いたお庭やダークファンタジーに出てくる怪しい雰囲気のお庭等によくあうかもしれません。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られる所も魅力です。樹形は株立ち状、高さは約100(~200)cm、幅は約100(~200)cmに成長します。 スペーシー(cornus alba ‘Spaethii’)は、葉のふち部分に鮮やかな黄色の班(覆輪)が入るため、春から晩秋にかけてお庭の雰囲気を明るくしたりカジュアルで開放感を感じさせたりするカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られ、冬になると赤く染まった茎のシルエットが楽しめます。樹形は株立ち状、高さ約100(~200)cm、幅は約100(~200)cmに成長します。

スペーシー(cornus alba ‘Spaethii’)は、葉のふち部分に鮮やかな黄色の班(覆輪)が入るため、春から晩秋にかけてお庭の雰囲気を明るくしたりカジュアルで開放感を感じさせたりするカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られ、冬になると赤く染まった茎のシルエットが楽しめます。樹形は株立ち状、高さ約100(~200)cm、幅は約100(~200)cmに成長します。 シベリカ・バリエガータ(cornus alba ‘sibirica variegata’)は、サンゴミズキと同様もしくはやや劣る美しい赤色の茎をもっており、特に葉のふち部分に白色の班(覆輪)が入る所が魅力の園芸品種です。白色の覆輪が入る葉は洗練された印象を与えるカラーリーフとして楽しむ事が出来て、また冬には珊瑚を思わせる美しい茎のシルエットをつくります。樹形は株立ち状、高さ約100(~250)cm、幅は約100(~250)cmに成長します。

シベリカ・バリエガータ(cornus alba ‘sibirica variegata’)は、サンゴミズキと同様もしくはやや劣る美しい赤色の茎をもっており、特に葉のふち部分に白色の班(覆輪)が入る所が魅力の園芸品種です。白色の覆輪が入る葉は洗練された印象を与えるカラーリーフとして楽しむ事が出来て、また冬には珊瑚を思わせる美しい茎のシルエットをつくります。樹形は株立ち状、高さ約100(~250)cm、幅は約100(~250)cmに成長します。 バイル・ハロ(cornus alba ‘bailhalo’)は、葉のふち部分に白色の班(覆輪)が入るため、春から晩秋にかけてお庭の雰囲気を明るくしたり清潔感や洗練された印象を感じさせるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られ、冬になると赤く染まった茎のシルエットが楽しめます。樹形は株立ち状、高さ約100(~200)cm、幅は約100(~200)cmに成長します。

バイル・ハロ(cornus alba ‘bailhalo’)は、葉のふち部分に白色の班(覆輪)が入るため、春から晩秋にかけてお庭の雰囲気を明るくしたり清潔感や洗練された印象を感じさせるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られ、冬になると赤く染まった茎のシルエットが楽しめます。樹形は株立ち状、高さ約100(~200)cm、幅は約100(~200)cmに成長します。 アルゲンテア・マルギナタ(argentea marginata)は、一年を通して美しい赤色の茎と、葉のふち部分に入る白色の班(覆輪)入りのカラーリーフが魅力的な園芸品種です。白色の覆輪が入る葉は洗練された印象を与えるカラーリーフとして楽しむ事が出来て、また冬には珊瑚を思わせる美しい茎のシルエットをつくります。樹形は株立ち状、高さ約100(~300)cm、幅は約100(~250)cmに成長します。

アルゲンテア・マルギナタ(argentea marginata)は、一年を通して美しい赤色の茎と、葉のふち部分に入る白色の班(覆輪)入りのカラーリーフが魅力的な園芸品種です。白色の覆輪が入る葉は洗練された印象を与えるカラーリーフとして楽しむ事が出来て、また冬には珊瑚を思わせる美しい茎のシルエットをつくります。樹形は株立ち状、高さ約100(~300)cm、幅は約100(~250)cmに成長します。 アイボリー・ハロ(cornus alba ‘ivory halo’)は、葉のふち部分に白色の班(覆輪)が入るため、春から晩秋にかけてお庭の雰囲気を明るくしたり清潔感や洗練された印象を感じさせるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られ、冬になると赤く染まった茎のシルエットが楽しめます。樹形は株立ち状、高さ約100(~200)cm、幅は約100(~200)cmに成長します。

アイボリー・ハロ(cornus alba ‘ivory halo’)は、葉のふち部分に白色の班(覆輪)が入るため、春から晩秋にかけてお庭の雰囲気を明るくしたり清潔感や洗練された印象を感じさせるカラーリーフとして楽しめる園芸品種です。また一般的なシラタマミズキと同様に晩春には白色の花が咲き、秋には白色の果実と赤色の紅葉が見られ、冬になると赤く染まった茎のシルエットが楽しめます。樹形は株立ち状、高さ約100(~200)cm、幅は約100(~200)cmに成長します。

| 楽天で購入 | |||

| | |||

セイヨウミズキの特徴や園芸品種

原産:ヨーロッパ/西アジア

学名:Cornus sanguinea

草丈:約200~600cm

分類:落葉低木

開花時期:4月~6月

花色:白色〇

葉色:緑色●黄色●赤色●白色〇

耐暑性:普通

耐寒性:強い

用途:

セイヨウミズキとは!?

セイヨウミズキは学名Cornus sanguinea、別名では「コモン・ドックウッド(common dogwood)」や「ブラッディ・ドックウッド(bloody dogwood)」とも呼ばれるヨーロッパおよび西アジアが原産の落葉低木です。

セイヨウミズキの語源(由来)

- 属名のCornusはラテン語で「角」を意味する「cornu」に由来しています。

- 種小名のsanguineaはラテン語で「血赤色の」「血の」を意味しており、冬に赤くなる茎に由来します。

- セイヨウミズキの由来は「西洋(セイヨウ)」から来た「ミズキ」に似た植物を意味します。

セイヨウミズキの特徴(魅力)

- セイヨウミズキは冬に赤色(赤橙色)もしくは黄色の茎のみが残るため「珊瑚(サンゴ)」を思わせるような美しいシルエットをつくる所が魅力の植物です。

- 園芸では、春から初夏に開花する花を鑑賞する目的や、花が終わった後に実る黒色の果実を鑑賞する目的、秋に赤色や紫色に変わる葉の紅葉を鑑賞する目的、冬は珊瑚のような外観になる美しい枝のシルエットを鑑賞する目的で育てられます。

樹形は茎が地際から何本も立ち上がる株立ち状で、枝分かれがよく美しいシルエットをつくります。

樹形は茎が地際から何本も立ち上がる株立ち状で、枝分かれがよく美しいシルエットをつくります。- 枝は赤色もしくは黄色になるため「珊瑚」を思わせるような美しい外観となります。

花は非常に小さな花が茎の頂部で半球状(散房花序)に集まり直径約3~5cmの大きな花序をつくります。

花は非常に小さな花が茎の頂部で半球状(散房花序)に集まり直径約3~5cmの大きな花序をつくります。- 白色の花色は洗練された印象を与えたり、輝いている様な明るい印象を与えます。

セイヨウミズキの果実は球状で色は黒色をしています。

セイヨウミズキの果実は球状で色は黒色をしています。 近縁でよく似た外観をしているシラタマミズキ(Cornus alba)は果実が白色のため区別する事ができます。

近縁でよく似た外観をしているシラタマミズキ(Cornus alba)は果実が白色のため区別する事ができます。

- 葉はふつう緑色ですが、開放的で明るい印象を与える黄色の葉色などもあるため、品種を選んでカラーリーフとして楽しむ事も出来ます。

- 葉は冬になると落葉しますが、落葉前の秋になると赤色もしくは紫色か橙色か黄色へと変わり紅葉するため美しい景観をつくります。

- セイヨウミズキの生垣は、とりあえず境界を示すインフォーマルな生垣として使われる事が多く、フォーマルな生垣のような整った形はしていません。

- セイヨウミズキの生垣は、花や実、珊瑚のような外観をつくる枝のシルエットなどを季節を通して楽しめる所が魅力です。

- セイヨウミズキの生垣の植え付け間隔は30cm以上、成熟時の横幅を目安にしながら植え付けましょう。

セイヨウミズキの樹高は200~600cm、樹形は株立ち状(根元から茎がわかれ複数の茎が立ち上がる樹形)で、枝分かれ良くブッシュ状になり、茎の色は緑色・赤色・黄色・橙色があります。

葉序は対生葉序、葉色は緑色、葉身の大きさは長さ約4(~8)cm、幅約2(~4)cm、葉身の形は楕円形もしくは卵形、秋になると赤色や黄色に紅葉します。

花序は散房花序、散房花序は花柄が茎下部ほど長く茎頂部ほど短くなり直径約3(~5)cmの半球状の花姿をつくります。花の色は白色、花弁4個、雄蕊4個、雌蕊1個あります。

果実は核果(薄い外果皮・多肉質な中果皮・殻状の硬い内果皮がある)、核果は球形、色は殆ど黒色の暗紫色をしています。

セイヨウミズキの主な園芸品種

ミッドウィンターファイヤー(cornus sanguinea ‘midwinter fire’)は、冬の季節に見られる黄色と赤橙色の2色の美しい茎の色が魅力的な園芸品種です。ミッドウィンターファイヤーは秋に葉が紅葉して落ちた後、茎だけが残り上部が赤橙色、下部が黄色となり、燃え上がる炎のような美しいシルエットをつくります。樹形は株立ち状、高さ約150(~200)cm、幅は約150(~200)cmに成長します。

ミッドウィンターファイヤー(cornus sanguinea ‘midwinter fire’)は、冬の季節に見られる黄色と赤橙色の2色の美しい茎の色が魅力的な園芸品種です。ミッドウィンターファイヤーは秋に葉が紅葉して落ちた後、茎だけが残り上部が赤橙色、下部が黄色となり、燃え上がる炎のような美しいシルエットをつくります。樹形は株立ち状、高さ約150(~200)cm、幅は約150(~200)cmに成長します。 ウィンターファイヤー(cornus sanguinea ‘winter flame’)は、燃え上がる炎を連想させるような赤橙色と黄色の2色の茎の色が魅力的な園芸品種です。樹形は株立ち状、高さ約150(~250)cm、幅は約150(~250)cmに成長します。

ウィンターファイヤー(cornus sanguinea ‘winter flame’)は、燃え上がる炎を連想させるような赤橙色と黄色の2色の茎の色が魅力的な園芸品種です。樹形は株立ち状、高さ約150(~250)cm、幅は約150(~250)cmに成長します。 ウィンタービューティー(cornus sanguinea ‘winter beauty’)は、秋に橙色へと紅葉する美しい葉と、冬の間に見られる赤橙色と黄色の茎の美しいシルエットが魅力的な園芸品種です。樹形は株立ち状、高さ約150(~250)cm、幅は約150(~250)cmに成長します。

ウィンタービューティー(cornus sanguinea ‘winter beauty’)は、秋に橙色へと紅葉する美しい葉と、冬の間に見られる赤橙色と黄色の茎の美しいシルエットが魅力的な園芸品種です。樹形は株立ち状、高さ約150(~250)cm、幅は約150(~250)cmに成長します。