原産:日本

科:ツツジ(Ericaceae)

亜科:ドウダンツツジ(Enkianthoideae)

属:ドウダンツツジ(Enkianthus)

種:ドウダンツツジ(perulatus)

別名:エンキアントゥス・ペルラタス

開花時期:4月~5月

花の色:白色〇

葉色:緑色●赤色●橙色●黄色●

分類:落葉低木

草丈:約100~300cm

誕生花:4月14日/4月16日

花言葉:上品/節制/かわいい人/私の思いをうけて

用途:生垣

| 目次 | ||

| | ||

| 花壇土 | 鉢土 | 水やり |

| 肥料 | 剪定 | 夏越し |

| 冬越し | 増やし方 | 病気 |

ドウダンツツジとは!?

ドウダンツツジは学名Enkianthus perulatus、別名では「灯台躑躅」や「エンキアントゥス・ペルラタス」とも呼ばれる日本原産の落葉低木です。日本では本州・四国・九州に分布しており、岩山等に自生しています。

ドウダンツツジの語源(由来)

- 属名のEnkianthusはギリシャ語で「妊娠中」を意味する「enkyos」と、ギリシャ語で「花」を意味する「anthus」の2語からきており、ドウダンツツジ属の中の1部の花が妊娠している様に見える所からきていると言われています。

- 種小名のperulatusは、は葉のつぼみの鱗を意味する「perula」と、接尾辞の「atus」の2語からなり、葉の蕾に目立つ鱗がある事に由来します。

ドウダンツツジの特徴(魅力)

- ドウダンツツジは、秋に真っ赤に葉が色付くため美しい景観をつくる植物です。また春には「スズラン」を思わせるような可愛らしい花姿も見られます。

- 花はツボ形で風船のように膨らむ可愛らしい外観をしており、長い花柄が垂れ下がり、スズランのような可愛い花姿をつくります。

ドウダンツツジの紅葉は他の植物と比較しても圧倒的に美しく、燃え上がるように真っ赤な紅葉する葉が美しい景観をつくります。

ドウダンツツジの紅葉は他の植物と比較しても圧倒的に美しく、燃え上がるように真っ赤な紅葉する葉が美しい景観をつくります。- 葉は落葉性のため紅葉した後は、全て落ちてしまいます。

ドウダンツツジは形が綺麗に整えられるフォーマルヘッジの生垣として利用されます。

ドウダンツツジは形が綺麗に整えられるフォーマルヘッジの生垣として利用されます。- ドウダンツツジの生垣は真っ赤に色付く美しい紅葉が楽しめる所が魅力です。

- ただし冬の間は葉が落ちるため枝のみとなり目隠し効果は薄れるかもしれません。

- 生垣として利用する場合の植付け間隔は約50cmです。

- ドウダンツツジは底の浅い鉢で仕立てられながら盆栽として育てられる事もあります。

- ドウダンツツジは夏の暑さ冬の寒さに強いです。

- また地植えしている場合は水やりも肥料も基本的に不要になるため放ったらかしで育てる事も可能です。

ドウダンツツジの樹形は株立ち状になります。茎の色は灰褐色もしくは灰色をしており、茎は直立に伸びて枝分かれがよく高さ約100(~300)cmの間で成長します。葉序は互生葉序、葉色は緑色で、秋になると赤色(~赤橙色)や黄色に紅葉します。葉身の大きさは長さ約2(~6)cm、幅約0.8(2)cm、葉身の形はひし形もしくは倒披針形をしています。花序は散形花序、個々の花は直径約0.5(~0.9)cm、白色のツボ形で花柄に吊り下がり開花します。花後の果実は蒴果です。

ドウダンツツジの園芸品種

ドウダンツツジの主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

ドウダンツツジの珍しい種類、主な種やおすすめの園芸品種の紹介【2022】

ドウダンツツジの育て方

花壇の土づくり

日当たり

ドウダンツツジは日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせます。基本的には直射日光が6時間以上当たる日向、もしくは3時間から5時間あたる半日影で育てましょう。

土壌のPH

ドウダンツツジは土壌のPH5.0~6.0前後の酸性土壌を好みます。PHが高すぎるアルカリ性の土壌ではドウダンツツジが必要とする栄養がとれず生育不良になる可能性があります。そのため植付け前にPHを診断して、PHが高い場合はピートモスを入れたりすると良いでしょう。

土壌の土質

ドウダンツツジは地表近くに沢山の細根を出し極端な乾燥を嫌うため、土壌の通気性と保水性のバランスが良く、適度に肥沃な土壌に植えて上げましょう。

植付けの前に土壌診断を行いましょう。

①土を掘る時に硬い場合は作土層が十分でない可能性があります。

②土を濡らして握った時にバラバラと崩れる場合は保水性がない可能性があります。逆に土の塊が出来ても崩れる感じがない場合は粘土質で水捌けが悪い土壌の可能性があります。

③肥沃な土の場合は土の色が黒っぽくなるため、土の色が薄い場合は土壌の肥沃さが足りない場合があります。

土壌診断後、必要に応じて通気性を高めるパーライトや川砂を入れたり、保水性や保肥力を高める田土や黒土を混ぜたり、肥沃さが足りない場合は牛ふん堆肥や腐葉土等の堆肥を混ぜこみ土壌改善を行いましょう。

鉢土づくり

日当り

ドウダンツツジは日当り好むため、基本的には直射日光が6時間以上当たる日向で管理しましょう。ただし夏場は強い日差しで葉焼けを引き起こす事もあるため必要に応じて西日の当たらない半日影に移動します。

培養土

ドウダンツツジは酸性土壌を好むためツツジやサツキの培養土を選ぶとよいでしょう。自作する場合は酸性用土を使いながら通気性が良く適度に肥沃な培養土を作ります。

- 鹿沼土(小粒・中粒)+腐葉土+黒土=5:3:2

- 赤玉土(小粒・中粒)+鹿沼土(小粒・中粒)+ピートモス(無調整)=3:3:4

水やりの仕方

地植え

ドウダンツツジを地植えしている場合は乾燥に強いため、極端に乾燥する場合を除いて、基本的には降水のみで育てられます。

鉢植え

ドウダンツツジを鉢植えで育てる場合は土の乾燥が早くなるため、定期的な水やりが必要になります。基本的には土の表面(数cm)が乾いてきたタイミングで水やりを行うといいでしょう。

肥料の与え方

ドウダンツツジに与える肥料は元肥(寒肥)とお礼肥の2回です。また土壌が風雨などで劣化している場合や、必要に応じて堆肥(腐葉土・ピートモス等)を入れて土壌を改善しましょう。

元肥(寒肥)

ドウダンツツジの元肥(寒肥)は休眠中の冬から早春の間に与えます。

寒肥はドウダンツツジと同様に酸性土壌を好むツツジやサツキの肥料を選ぶと良いでしょう。

寒肥の施し方は株元から少し離した場所に何ヶ所か穴を掘り、その中に肥料を施します。

また、土質は風雨等でどうしても年々劣化するため、土質を改善する牛ふん堆肥や腐葉土等も穴の中に入れたり、株の近くにマルチングする等して入れてあげるといいでしょう。

お礼肥

ドウダンツツジのお礼肥は花が終わる初夏から夏に与えます。翌年の開花の為にも、花の開花で消耗したエネルギーを肥料でしっかり補いましょう。

ドウダンツツジのお礼肥は多くの場合は速効性の高い配合肥料(ぼかし肥料)等が利用されます。

お礼肥の施し方は、株元から少し離した場所に置き肥するか、5cm程度穴を掘って、その中に肥料を埋めます。

おすすめの肥料

剪定のやり方

ドウダンツツジは庭木として優雅に広がる樹形を楽しむ場合、生垣としてきっちりと樹形を整えたい場合などで変わってきます。育て方に合わせて剪定を行いましょう。

庭木として剪定する方法

- 庭木として剪定する時期は晩冬の1月~2月に計1回です。

- 株全体を観察して枯れた茎・損傷した茎(折れてる茎等)・病気の茎を探して、これを根元から間引き剪定して取り除きます。

- 何故ならこれらの茎は日当りや風通しを阻害したり、健康に成長している茎に悪影響を及ぼしやすいからです。

- 枝が混み合うと風通しや日当たりが悪くなり害虫や病気が発生しやすくなるため、株全体のバランスを必ず見ながら不要枝を間引き剪定もしくは切り戻し剪定します。

- 株全体を観察して樹形を乱す平行枝や下がり枝などの完全に不要な枝、自然に淘汰されるような枝を、根元から間引き剪定しましょう。

生垣として剪定する方法

- 生垣の剪定時期は5月~6月に計1回、もしくは秋に再度刈り込み剪定する事も出来ます。

- ただし秋に刈り込んだ場合は、秋の紅葉に影響を与えたり、翌年の開花に影響を与える場合があります。

- 剪定する方法は切り戻し剪定もしくは刈り込み剪定です。

- 樹形を大幅に整えたい場合はヘッジトリマーや刈り込みハサミ等を利用して刈り込みます。

- 樹形がある程度整っていて、秋以降生育が緩慢であまりいじりたくない場合は剪定バサミを利用して切り戻し剪定します。

- 刈り込み剪定する場合は紐などを事前に張っておき、それに合わせて刈り込みを行うと均一に仕上げやすくなります。側面・上面と刈り込み剪定しましょう。

- その際、上部をやや狭く下部をやや広く「▲」の形をイメージしながら剪定すると下部の枝葉にも光がしっかり当たるため、下枝の葉が落ちにくいです。

- 切り戻し剪定する場合は、側面の飛び出た徒長枝を少し奥目の節の部分もしくは根元から間引き剪定します。上面は1番低い所に合わせて切り戻し剪定もしくは刈り込み剪定しましょう。

- 切り戻し剪定するメリットは、枝葉が混みあっている所と空いている所を確認しながら作業が行えて、また葉にハサミが入らないため剪定されて汚くなった葉の断面が出来ない所にあります。

剪定をプロに任せる

剪定を自分で行う事が不安な場合は、剪定のプロに任せて綺麗に仕上げて貰う事も出来ます。また剪定する時間がとれない、他にも庭の作業を依頼したい時などもプロに作業を任せてしまう事が可能です。

- 剪定作業を自分で行う時に不安がある時

- 剪定は重労働になるため体力が最後までもつか不安がある。

- 大きな木を剪定する時は高所作業になるため怪我をするリスクがあり不安がある。

- 間違った剪定を行う事で、数年後に不格好な樹形になったり、スカスカした生垣になるかもしれない不安がある。※必要な枝と不要な枝の見極めが素人には難しい場合があり、太い枝や古い枝などを残すと不格好な樹形になることもある。

- 剪定を行う時間がとれず放ったらかしになっている

- 生垣の管理が疎かになると枝が暴れるため見た目が悪くなったり、枝が歩行者の邪魔になり怪我をさせるリスクがある。

- 木がどんどん成長していくと管理が難しくなったり、鑑賞したい花が上の方に咲いてしまったり、電線の近くだと枝が電線にかかる可能性がある。

- 剪定の他にも作業を依頼したい

- 庭の草が育って薮のようになっている、芝が伸びてボウボウになっている、庭石を並べたり外壁工事を頼みたい、庭にある不要物を撤去して欲しい等の相談も、剪定依頼をする時に一緒に行うことが可能です。

\剪定の依頼は下記のバーナーから【PR】/

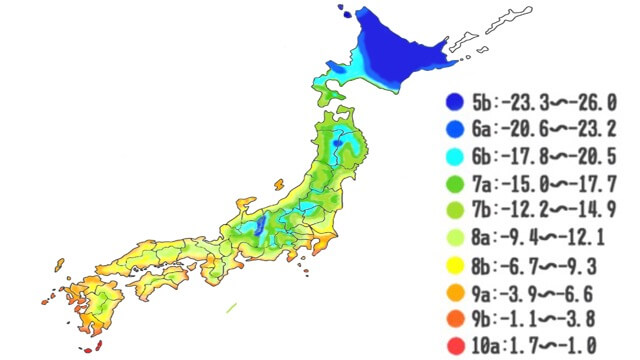

冬越しする方法

Hardiness:6b~8a

ドウダンツツジは耐寒性が高く冬越しの準備をする必要は基本的にはありません。春からの成長に備えて株の周囲に穴を掘り寒肥(配合肥料)を入れたり、腐葉土を入れるかマルチングして上げるといいでしょう。