- 原産:西アジア/中央アジア/ロシア/トルコ/パキスタン/インド

- 科:グミ(Elaeagnaceae)

- 属:グミ(Elaeagnus)

- 種:ヤナギバグミ(angustifolia)

- 別名:スナナツメ/ロシアン・オリーブ(Russian olive)/シルバーベリー(silver berry)/オレアスター(oleaster)

- 開花時期:4月~6月

- 果実時期:8月~10月

- 花の色:黄色●白色〇

- 葉の色:緑色●白色〇

- 分類:落葉小高木

- 草丈:約500~700cm

- 用途:カラーリーフ

| 目次 | ||

| | ||

| 花壇土 | 鉢土 | 水やり |

| 肥料 | 剪定 | 夏越し |

| 冬越し | 増やし方 | 病気 |

ヤナギバグミとは!?

ヤナギバグミは学名Elaeagnus angustifolia、別名では「ロシアン・オリーブ(Russian olive)」や「シルバーベリー(silver berry)」等とも呼ばれる西アジアおよび中央アジア、ロシア、トルコ、パキスタン、インドが原産の落葉小高木です。

ヤナギバグミの語源(由来)

- 属名のElaeagnusは古代ギリシャ語の「ἐλαίαγνος」からきており、「ἐλαία」は「オリーブ」、「ἂγνος」は「純粋」や「貞操」を意味します。

- 種小名のangustifoliaは「狭い」「小さい」を意味する「angustus」と、「葉」を意味する「folium」の2語からなり、ヤナギバグミの狭い葉に由来します。

- ヤナギバグミの由来は柳の葉の様な細い葉をもつ所からきています。

ヤナギバグミの特徴(魅力)

- ヤナギバグミは白色の毛で覆われた美しいシルバーリーフを鑑賞する目的だったり秋に実る果実を鑑賞もしくは収穫する目的で育てられる落葉小高木です。

- 花は葉の付け根に1個~3個集まり垂れ下がる様に咲きます。

- 花には花弁がなく筒状の萼と裂片が4個あります。

- ヤナギバグミの果実は一般的な赤色のグミと違い橙色(~黄色)になります。

- 果実は甘く粉っぽい食感があり食用です。

- ヤナギバグミの新しい茎や葉は白色の毛で覆われているため銀白色(~灰緑色)の外観をしています。

- そのためシルバーリーフとして利用できます。

- シルバーリーフはスッキリと洗練された印象を与えるためエレガントなお庭等によくあいます。

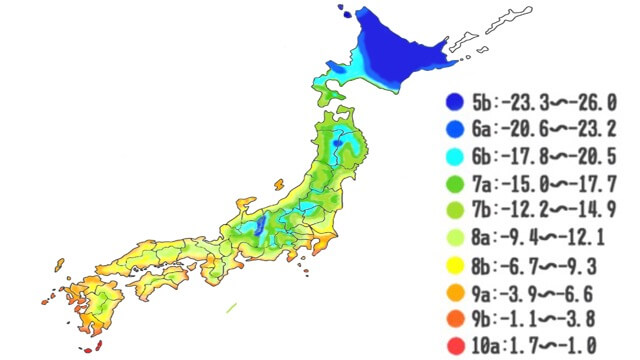

- ヤナギバグミは夏の暑さ冬の寒さに強いです。

- また地植えしている場合は水やりも肥料も基本的に不要になるため放ったらかしで育てる事も可能です。

- ヤナギバグミは根粒菌と共生するため栄養の乏しい土壌でも育ちます。

ヤナギバグミの茎は若い時は白色の鱗状毛で覆われるため白色の外観をしており、成熟すると樹皮は褐色や灰褐色をしています。茎は直立して高さ約500(~700)cmに成長します。葉序は互生葉序、葉色は緑色ですが白色の鱗状毛に覆われるため白色の外観をしており、葉身の大きさは長さ約4(~9)cm、幅約1(~2.5)cm、葉身の形は狭楕円形もしくは披針形です。花は腋性で葉の付け根に1(~3)個がまとまって垂れ下がる様に咲き、個々の花(萼)は筒状で4個の裂片があります。花後の果実は偽果で、長さ約1(~1.7)cmある楕円形、熟すと橙色(~黄色)になり銀色の点状のスポットが入ります。

ヤナギバグミの栽培方法

園芸では、白色の毛で覆われる茎葉をシルバーリーフとして鑑賞する目的だったり、秋に実る果実を鑑賞もしくは収穫する目的で育てられます。ヤナギバグミは大きく成長して目立つため、シンボルツリーとしたり、また管理のしやすい鉢植えに植えて様々な場所で楽しむといいでしょう。

ヤナギバグミを育てる際に注意する事は基本的にありません。夏の暑さや冬の寒さに強く丈夫で、一度活着すれば水やりや肥料を与える事が基本的に不要になるため、放ったらかしでも育ちます。

グミの主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

グミの珍しい種類、主な種やオススメの園芸品種等の紹介【2022】

ヤナギバグミの育て方

花壇の土づくり

日当たり

ヤナギバグミは直射日光が6時間以上あたる日向から3時間から5時間の半日陰までで育てる事ができます。

土壌の土質

ヤナギバグミは栄養の乏しい土壌にも耐え、土質をあまり選ばず育てる事が出来ます。基本的には幅広い土壌に耐えますが、植え付けの前に土壌診断を行い通気性と保水性のバランス良い土壌に植えてあげるとよいでしょう。

植付けの前に土壌診断を行いましょう。

①土を掘る時に硬い場合は作土層が十分でない可能性があります。

②土を濡らして握った時にバラバラと崩れる場合は保水性がない可能性があります。逆に土の塊が出来ても崩れる感じがない場合は粘土質で水捌けが悪い土壌の可能性があります。

③肥沃な土の場合は土の色が黒っぽくなるため、土の色が薄い場合は土壌の肥沃さが足りない場合があります。

土壌診断後、必要に応じて通気性を高めるパーライトや川砂を入れたり、保水性や保肥力を高める田土や黒土を混ぜたり、肥沃さが足りない場合は牛ふん堆肥や腐葉土等の堆肥を混ぜこみ土壌改善を行いましょう。

鉢土づくり

日当り

ヤナギバグミは日当り好むため、直射日光が6時間以上当たる日向もしくは、午前中のみ日が当たり午後から日陰になるような半日影で育てましょう。

培養土

ヤナギバグミは一般的な培養土で育てられます。自作する場合は通気性と保水性のバランスが良く肥沃な培養土で育てましょう。

- 赤玉土(小粒・中粒)+腐葉土=6:4

- 赤玉土(小粒・中粒)+パーライト+腐葉土=4:2:4

水やりの仕方

地植え

ヤナギバグミは乾燥に強いため、地植えしている場合は極端に乾燥する場合を除いて、基本的には降水のみで育てられます。ただし土の中に指を入れて湿り気がない場合、葉や茎が萎れている場合は直ちに水やりを行いましょう。

鉢植え

ヤナギバグミを鉢植えで育てる場合は土の乾燥が早くなるため、定期的な水やりが必要になります。基本的には土の表面(数cm)が乾いてきたタイミングで水やりを行うといいでしょう。

肥料の与え方

ヤナギバグミは根粒菌と共生して窒素固定を行うため、多くの肥料を必要としません。晩冬もしくは早春に毎年1度だけ寒肥を与えましょう。

元肥(寒肥)の与え方

寒肥は冬から早春に与える元肥の1種です。

寒肥は元肥と同様に肥効が長い物を選びましょう。具体的には配合肥料や緩効性肥料を選びます。また肥料の成分も元肥と同様に水平型肥料(窒素・リン・カリがバランスよく入る)もしくは山型肥料(リン酸多め)を選びます。

寒肥の施し方は株元から少し離した場所に何ヶ所か穴を掘り、その中に肥料を施しましょう。

また、土質は風雨等でどうしても年々劣化するため、土質を改善する牛ふん堆肥や腐葉土等も穴の中に入れたり、株の近くにマルチングする等して入れてあげるといいでしょう。