- 原産:東アジア/南アジア/東南アジア

- 科:バラ(Rosaceae)

- 属:スモモ/サクラ(Prunus)

- 種:ヒマラヤザクラ(cerasoides)

- 別名:ワイルド・ヒマラヤチェリー(wild Himalayan cherry)

- 開花時期:12月~2月

- 花の色:桃色●白色〇

- 葉の色:緑色●

- 実の色:赤色●

- 分類:落葉高木

- 草丈:約300~3000cm

- 誕生花:

- 花言葉:

- 用途:

| 目次 | ||

| | ||

| 花壇土 | 鉢土 | 水やり |

| 肥料 | 剪定 | 夏越し |

| 冬越し | 増やし方 | 病気 |

ヒマラヤザクラとは!?

ヒマラヤザクラは学名Prunus cerasoides、別名では「ワイルド・ヒマラヤチェリー(wild Himalayan cherry)」等とも呼ばれる東アジアおよび南アジア、東南アジアが原産の落葉高木です。

ヒマラヤザクラの語源(由来)

- 属名のPrunusの由来は、古代ギリシア語で「プラム」を意味する「προῦμνον」からきており、後にラテン語の「prunum」を経て、現在のPrunusになっています。

- 種小名のcerasoidesは「桜の様な」を意味します。

ヒマラヤザクラの特徴(魅力)

- ヒマラヤザクラは冬に一斉に開花する花を鑑賞する目的で育てられる植物です。

- ヒマラヤザクラの果実は長楕円形をしていて成熟すると光沢ある赤色へと変わります。

- 果実は1箇所から1~3個が束生してつき枝からぶら下がる様に実ります。

- 果実(果肉)は食用ですが酸味が強いため砂糖などを加えて加工した後に食べられる事が一般的です。

- ヒマラヤザクラの花は冬に一斉に開花して桃色の花が枝を覆うためロマンチックな雰囲気をつくります。

- 花は葉が展開する前に咲くため葉に邪魔される事なく綺麗な花を鑑賞する事ができます。

ヒマラヤザクラの茎は木質で樹皮の色は赤褐色(~褐色)もしくは灰褐色(~灰色)をしていて、樹皮には横縞があります。樹高は約300(~3000)cm、幹は直立に伸び、枝は斜上もしくは横へ大きく広がります。葉序は互生葉序、葉色は緑色、葉身の大きさは長さ約4(~12)cm、葉身は卵形もしくは披針形、葉の先端は鋭尖形になり縁部分に鋸歯があります。花序は腋性で1(~3)個の花が束生(葉・花・茎等が1箇所から束生に生える)します。花の花弁は5個、花弁の色は桃色、雄蕊は多数、雌蕊は1個です。果実は核果、形は長楕円形、色は成熟するにつれて緑色から黄色、黄色から光沢のある赤色へと変化します。

スモモ(サクラ)属の主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

https://beginners.garden/2022/06/20/%e3%82%b9%e3%83%a2%e3%83%a2%ef%bc%88%e3%82%b5%e3%82%af%e3%83%a9%ef%bc%89%e3%81%ae%e7%8f%8d%e3%81%97%e3%81%84%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%80%81%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%a8%ae%e3%82%84%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99/

ヒマラヤザクラの育て方

花壇の土づくり

日当たり

ヒマラヤザクラは日光のよく当たる場所で最も生産性が高まるため、直射日光が6時間以上あたる日向が理想です。また直射日光が3時間から5時間の半日影までで育てられます。

作土層

ヒマラヤザクラがしっかり根を張り健康な成長するには、十分な深さの作土層(表層にある柔らかな土)が必要です。幅約100~150cm、深さ約50~60cmまでスコップを使い穴を掘り、根張りを邪魔したり保水性や栄養の保持を悪くする石やゴミ等を取り除いておきましょう。

土壌の土質

ヒマラヤザクラは水捌けがよく腐植がしっかり入った肥沃(生産性の高い土)な土壌を好みます。そのため植え付けの前に土壌診断を行い、堆肥を入れなどしてしっかり土壌改善を行いましょう。

- 土を掘る時に土が硬い場合は作土層が十分でない可能性があります。

- スコップで土を深くまで掘り返し石等を取り除きます。

- 土を適度に濡らして手にとり握って土塊を作り通気性・保水性を診断します。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。必要に応じて田土や黒土などを入れ土壌を改善しましょう。

- 手のひらを開いても土の塊は崩れず、土塊を軽く指で押すと崩れる場合は通気性と保水性のバランスが良い壌土に近い土壌です。幅広い植物に向く土壌です。

- 手のひらを開いても土の塊が崩れず、指で押しても崩れる感じがない場合は粘土質で水捌けが悪い土壌の可能性があります。必要に応じて排水性・通気性を高める用土(川砂・パーライト等)を混和しましょう。

- 土壌に入る有機物の量を診断しましょう。土の色を見て、有機物が沢山入る肥沃な土の場合は有機物(腐植)が多く含むため土の色が黒っぽくなります。一方で有機物(腐植)が少ない場合は土の色が薄くなります。

- 土壌の状態とバランスを見ながら、2割から3割を目安に堆肥(腐葉土・バーク堆肥等)を土壌に混和しましょう。

鉢土づくり

日当り

ヒマラヤザクラは日当りを好むため、基本的には直射日光が6時間以上当たる日向で管理しましょう。また直射日光が3時間から5時間の半日影までで育てられます。

培養土

ヒマラヤザクラの培養土を自作する場合は通気性と保水性のバランスが良く適度に肥沃な培養土で育てましょう。

赤玉土+鹿沼土+腐葉土=4:2:4

赤玉土(中粒)+バーク堆肥=5:5

水やりの仕方

生育初期

ヒマラヤザクラは植え付けから2年、根が張り活着するまでは、土が完全に乾燥しないように定期的に水やりを行い育てましょう。

地植え

ヒマラヤザクラは乾燥に強いため、地植えしている場合は極端に乾燥する場合を除いて、基本的には降水のみで育てられます。

鉢植え

ヒマラヤザクラを鉢植えで育てる場合は土の乾燥が早くなるため、定期的な水やりが必要になります。基本的には土の表面(数cm)が乾いてきたタイミングで水やりを行うといいでしょう。

肥料の与え方

ヒマラヤザクラは健康な成長と沢山の果実を実らせるため冬に寒肥と土質を改善する堆肥入れて、実の収穫後(9月頃)にお礼肥を与えます。

元肥(寒肥)

寒肥は元肥と同様に肥効が長い物を選びましょう。具体的には配合肥料や緩効性肥料を選びます。肥料の成分は水平型肥料(窒素・リン・カリがバランスよく入る)を選びましょう。

寒肥の施し方は株元から少し離した場所に何ヶ所か数cmの穴を掘り、その中に肥料を施します。

堆肥

堆肥は有機物が微生物により分解された肥料もしくは土壌改良材です。生態サイクルのない庭の花壇や鉢植えは、風雨や微生物の働き等により、土壌が年々劣化していき土が硬くなったり水はけが悪くなったりします。堆肥には【化学性・物理性・生物性】を高める効果があり、劣化した土を肥沃(植物の生育がよく生産性が高い土)な土に変える働きがあります。

堆肥の与え方

堆肥は寒肥を与える時期(初冬から晩冬の間)に一緒に与えると良いでしょう。株から少し離れた場所に堆肥(腐葉土もしくは牛糞堆肥等)を盛ってマルチングするか、穴を掘って埋めましょう。

お礼肥

ヒマラヤザクラのお礼肥は実の収穫が終わる秋(9月頃)に与えます。翌年の開花と果実の為にも、花の開花で消耗したエネルギーを肥料でしっかり補いましょう。

ヒマラヤザクラのお礼肥は多くの場合は速効性の高い発酵鶏糞やぼかし肥料等が利用されます。

お礼肥の施し方は、株元から少し離した場所に置き肥するか、5cm程度穴を掘って、その中に肥料を埋めます。

剪定のやり方

ヒマラヤザクラの剪定は基本的には「晩秋から早春(2月~3月頃)」に剪定を行います。剪定を行わないと枝葉が繁茂して通気性や日当たりが悪くなり病気になりやすくなったり害虫がつきやすくなったり、また栄養が分散されるため花や果実が上手くならなかったり、また下枝が枯れやすくなります。

ヒマラヤザクラの晩冬から早春(2月~3月)の剪定の目的や手順

ヒマラヤザクラの晩冬から早春(2月~3月)の剪定の目的は、徒長枝や樹形を乱す不要枝を剪定する事でエネルギーの分散を防ぎ花や果実の生産性を向上させたり、見た目を改善したり、また枯れた枝や病枝などを剪定する事で日当りや風通しを改善して健康な成長を促す所にあります。

ヒマラヤザクラの晩冬から早春(2月~3月)の剪定の手順

- 株全体を観察して【枯れた茎・損傷した茎(折れてる茎等)・病気の茎】を探しこれを根元から間引き剪定して取り除きます。

- 不要枝【逆さ枝・下がり枝・蘖など】を探すため株全体を観察して、いらないと判断した枝は根元から間引き剪定しましょう。

挿し木や株分けで増やす

ヒマラヤザクラは挿し木や接ぎ木によって増やす事ができます。

ヒマラヤザクラの挿し木の方法

- ヒマラヤザクラの挿し木時期は初夏から夏(半熟枝)もしくは秋から晩秋(熟枝)が適します。

- 健康な挿し穂を約7~15cmでとります。

- 茎の下部分を斜めにカットして吸水部分を広くします。

- 半熟枝では下部の葉を取り除きます。

- 挿し穂の切り口を水の中に30分程浸けて水揚げを行います。

- 発根促進剤をつけます。

- 挿し木用の培養土に幾つかの節を入れ挿し穂を深挿します。

- 明るい日陰で土壌が完全に乾燥しない様に水やりを行いながら管理しましょう。

おすすめの発根促進剤

ヒマラヤザクラの接ぎ木のやり方

ヒマラヤザクラは挿し木で増やす事が難しい場合があります。その場合は実生から育てた2~3年生の苗に、増やしたい株の挿し穂を接ぎ木して増やします。

播種で増やす

ヒマラヤザクラの種蒔の方法

播種時期:3月~5月(理想)

発芽適温:約20度

発芽日数:

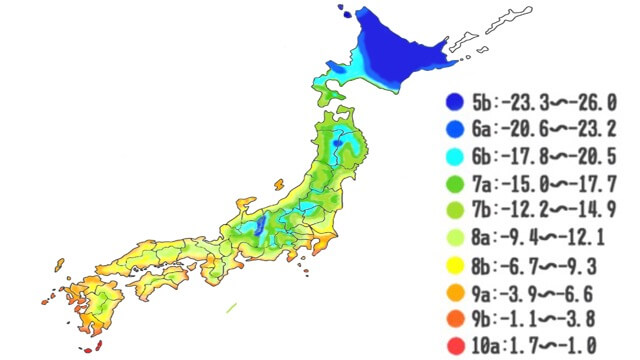

発芽条件:低温要求性種子

ヒマラヤザクラは寒さを経験しないと発芽しない、低温要求性種子です。そのため、冬の寒さを自然に体験させて発芽させるか、冷蔵庫(約4度)等に入れて寒さを経験させた後に種を撒く必要があります。処理を行うメリットは発芽が揃いやすい所にあります。

種まき手順

- ヒマラヤザクラの実が完熟したら収穫して果肉を取り除き水の中に一晩浸します。

- 密閉出来る袋の中にやや湿らせたバーミキュライトにと種を入れて、冷蔵庫(約4度)の中で約60~90日間保管して寒さを経験させます。

- 種を撒く前に、ポットに種まき用の培養土を準備します。もしくは直播きする場所の土壌を整えます。

- 種を土に置き軽く押し込みます(鎮圧と呼ばれる方法で土と種の接着を高め水分の吸収をよくする)

- 種の上に2cm程度の土を被せます。

- 播種後は乾燥すると発芽率が落ちるため、基本的に土と種が乾燥しないように水やりを行い管理しましょう。