- 原産:日本

- 科:リンドウ(Gentianaceae)

- 属:リンドウ/ゲンチアナ(Gentiana)

- 種:リンドウ(scabra var. buergeri)

- 別名:イヤミグサ(胃病み草)/ジャパニーズ・ゲンチアン(Japanese gentian)

- 開花時期:9月~11月

- 花の色:青色●紫色●白色〇

- 葉の色:緑色●

- 分類:多年草

- 草丈:約20~100cm

- 誕生花:8月31日/9月16日/9月28日/10月20日

- 花言葉:勝利/誠実/貞節/正義感/淋しい愛情/あなたの悲しみに寄り添う/悲しんでいる時のあなたを愛する

- 用途:切り花

| 目次 | ||

| | ||

| 花壇土 | 鉢土 | 水やり |

| 肥料 | 剪定 | 夏越し |

| 冬越し | 増やし方 | 病気 |

リンドウとは!?

リンドウは学名Gentiana scabra var. buergeri、別名では「イヤミグサ(胃病み草)」や「ジャパニーズ・ゲンチアン(Japanese gentian)」などとも呼ばれる日本原産の多年草です。日本では本州・四国・九州に分布しており、山地や草原などに自生しています。

リンドウの語源(由来)

- 属名のGentianaはイリュリアの王ゲンティウス(Gentius)に因んで名付けられています。

- ゲンティウス(Gentius)はゲンチアナ・ルテアから薬効(強壮効果)を発見したと言われています。

- 種小名のscabraはラテン語で「粗い」や「不均一」等を意味しており、茎や葉を触るとざらざらとしている事に由来しています。

- リンドウの由来は漢名の竜胆からきており、竜胆を日本語の音読みして、後に転訛したものです。

リンドウの特徴(魅力)

- リンドウは秋に開花する花を鑑賞したり切り花として収穫して楽しむ目的で育てられる植物です。

- 花は茎の頂部付近で密に集まり、上向きに口を開けるように開花する個性的な花姿をしています。

- 花色は青色(~紫色)で染みのように緑色のスポットが入ります。

- 緑色のスポット部分には葉緑体があり、葉と同様に光合成を行っている事が最近の研究で発見されています。

- 切り花はカット後の日持ちが約5~7日ありスラリと真っ直ぐ伸びる茎の頂部に集まり咲く花姿が魅力的です。

- 葉の形は細長く披針形をしており「笹の葉」などに例えられます。

- リンドウは太いひげ根が漢方薬の原料などに使われており、生薬名は「竜胆/龍胆」と呼ばれています。

- 竜胆には健胃効果(胃液分泌)などがあるとされています。

リンドウは草丈が約20(~100)cm、茎は直立もしくは斜上に伸びます。葉序は対生葉序、葉柄は無く抱茎(葉身の基部が広くなり茎の両側を抱く状態)、葉色は緑色、葉身の大きさは長さ約4(~12)cm、幅約1(~3)cm、葉身の形は披針形です。花序は頂花もしくは腋性で茎の頂部に密に集まり咲きます。花は長さ約3(~6)cm、花冠は鐘形で裂片は5個、花冠の色は青色(~紫色)で緑色の小さなスポットが入り、雄蕊は5個、雌蕊は1個あります。果実は蒴果(複数の心皮からなり果皮が裂開して種子を放出する)、蒴果は楕円形、 熟すと褐色になり縦に2裂に割れます。種子は長さ約0.2cm、種子の色は淡褐色です。

リンドウの切り花の楽しみ方

- リンドウの収穫は朝の涼しい時間帯もしくは夕方におこないましょう。

- 収穫は茎頂部の花が2個以上開花してきたタイミングでおこないます。

- 収穫したら水揚げを悪くする葉を出来るだけ取り除きます。

- 水揚げ水折りを行いましょう。

- 管理場所は出来るだけ低温環境(糖の消費や蒸散が抑えられる)で楽しみましょう。

- 管理は数日(約1~3日)ごとに水折りと水換えを行いましょう。

- 萎れた花を手で丁寧に摘み取ると蕾の花が咲きやすくなります。

- 日持ちは管理の方法でも左右されますが5~7日程度です。

水折り法

水折り法とは、切り花の切り口を水中に付けた状態で茎を指でポキッと折り、切り口の更新を行う水揚げ方法です。水折り法は、ハサミと相性の悪い植物や、茎が硬い植物、茎の繊維が多い植物等に向いている水揚げ方法になります。水折りする事で茎の繊維の多くが剥き出しになるため、特定の植物では水切りよりも水揚げがよくなったりします。

水折り法は、水中で茎を折るため導管内に気泡が入りにくいメリットがあります。また水折りを行うことで茎が詰まっている原因(微生物・空気など)を取り除いて、切り口の状態を正常に戻す効果があります。

水折りの方法

- 準備:花材と水の入った容器を準備する。

- 茎の切断:切り花の切り口を水中に漬けて、その中で切り口の根元から上に約5cmの場所で両手の親指を付けて、反対側に押すようにポキッと茎を折ります。

- 切り花を生ける:切り口を別の容器にいれて水揚げするか、花器に入れて飾ります。

リンドウの園芸品種の紹介

- ホソバリンドウ (Gentiana scabra var. buergeri f. stenophylla)は一般的なリンドウと比べて葉の幅が細い所が特徴です。

- シロバナリンドウ (Gentiana scabra var. buergeri f. albiflora)は白い花を咲かせる珍しいリンドウです。

リンドウ(ゲンチアナ)の主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

リンドウ(ゲンチアナ)の珍しい種類、主な種とおすすめの園芸品種の紹介

リンドウの育て方

花壇の土づくり

日当たり

リンドウは日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせます。また日当たりが悪いと茎が間延びしてひょろひょろとした株になりやすいです。そのため日向(直射日光6時間以上)もしくは半日影(直射日光3時間~5時間)で育てると良いでしょう。また暑さの厳しい地域では、葉やけを引き起こしたり暑さで生育が衰えやすいため西日の当たらない半日影で育てた方が良いです。

土壌のPH

リンドウは土壌のPH5.0~5.5の間を好みます。PHが高すぎると鉄などが溶解しにくくなり欠乏症を引き起こし生育不良になる可能性が高くなります。そのため植付け前にPHを診断して、PHが高い場合はピートモスを入れる等してPHの改善を行いましょう。

土壌の土質

リンドウは通気性がよく適度に肥沃な土壌(壌土)を好みます。 そのため植え付けの前に土壌診断を行いしっかり土作りを行いましょう。

- 土を掘る時に土が硬い場合は作土層が十分でない可能性があります。

- スコップで土を深くまで掘り返し石等を取り除きます。

- 土を適度に濡らして手にとり握って土塊を作り通気性・保水性を診断します。

- 手のひらを開き土の塊がバラバラと崩れる場合は通気性と排水性の高い砂壌土や砂土に近い土壌です。栄養の乏しい土壌や乾燥に強い植物にむきます。必要に応じて田土や黒土などを入れ土壌を改善しましょう。

- 手のひらを開いても土の塊は崩れず、土塊を軽く指で押すと崩れる場合は通気性と保水性のバランスが良い壌土に近い土壌です。幅広い植物に向く土壌です。

- 手のひらを開いても土の塊が崩れず、指で押しても崩れる感じがない場合は粘土質で水捌けが悪い土壌の可能性があります。必要に応じて排水性・通気性を高める用土(川砂・パーライト等)を混和しましょう。

- 土壌に入る有機物の量を診断しましょう。土の色を見て、有機物が沢山入る肥沃な土の場合は有機物(腐植)が多く含むため土の色が黒っぽくなります。一方で有機物(腐植)が少ない場合は土の色が薄くなります。

- 土壌の状態とバランスを見ながら、2割から3割を目安に堆肥(腐葉土・バーク堆肥等)を土壌に混和しましょう。

鉢土づくり

日当り

リンドウは日向(直射日光6時間以上)もしくは半日影(直射日光3時間~5時間)で育てると良いでしょう。日当りの良い環境で最もよく成長して沢山の花を咲かせますが、暑さの厳しい地域では葉やけを引き起こしたり暑さで生育が衰えやすいため西日の当たらない半日影で育てた方が良い場合もあります。

培養土

リンドウは一般的な草花の培養土で育てられます。自作する場合は通気性と保水性のバランスが良く肥沃な培養土で育てましょう。

- 鹿沼土(小粒・中粒)+腐葉土=6:4

- 赤玉土(小粒・中粒)+鹿沼土+ピートモス=4:2:4

肥料の与え方

リンドウは肥料を好む植物です。健康な成長を促し秋にしっかり花を咲かせるため、休眠期(冬)を除いて、成長期(春から秋)はしっかり肥料を与えましょう。

リンドウの元肥(or 芽出し肥)の与え方

- 元肥は植え付け時に与える肥料の事です。

- 芽出し肥は新芽が動き出す時期(早春から春)に、発芽を促す目的で与えられる肥料です。

- 肥料は肥効が長く続く緩効性肥料を選び、成分は水平型肥料(肥料成分がバランスよく入る)もしくは山型肥料(リン酸が多い)を選びましょう。

- 元肥の与え方は土壌に均一に混ぜこむ全面施肥で行ます。

- 芽出し肥は株元から少し離した場所に置き肥しましょう。

リンドウの追肥の与え方

- リンドウの追肥は生育期間中(春から秋)持続的に行います。

- 追肥は肥料の効きが早い速効性肥料(化成肥料・液肥)を選びましょう。

- 化成肥料を与える場合は製品にもよりますが一般的に月に1回程度のペースで置き肥しましょう。

- 液肥の場合は規定された分量で希釈して、月に2回のペースで水やりの際に一緒に液肥を与えましょう。

剪定のやり方

リンドウの剪定は「花がら摘み」と「摘芯」を必要に応じて行います。

花がら摘み

リンドウは種を採らない場合は花がら摘みを行いましょう。何故なら枯れた花を残すと見た目が悪いばかりか、種を作り初めて株が弱り寿命が短くなったり翌年の開花に影響を与えたりするからです。

摘芯

リンドウの摘芯は必ず必要な作業ではありませんが、摘芯する事で花の収量が増加する事が確認されています。ただし品種によっては摘芯後の成長が上手くいかないものがあったり、茎の長さが短くなり切り花に使いにくくなったりするため注意が必要です。

リンドウの摘芯のやり方は、ある程度成長した茎の成長点を摘むだけです。3月から5月の間で行いましょう。

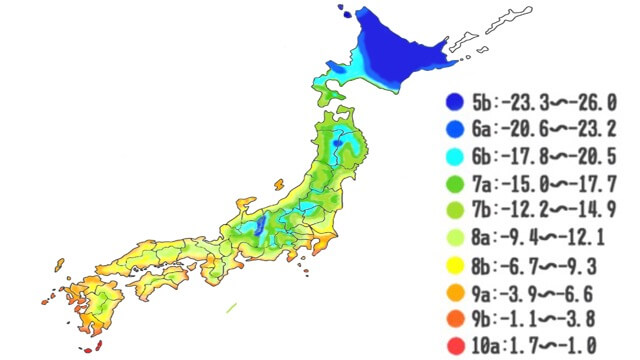

夏越しする方法

リンドウは暑さに強い品種も出ていますが、基本的に高温に弱く、冷涼な気候を好みます。そのため夏の暑さが厳しい地域では、必要に応じて夏越し対策を行いましょう。

リンドウの夏越し対策

- 西日の当たる環境は【強い暑さ・強い日差し・乾燥】などの複合的なストレスがかかり、茎葉が枯れたり萎れたりして株が弱りやすくなるため避けた方が良いでしょう。

- 鉢植えであれば西日の当たらない場所に移動します。

- 地植えであれば西日の当たらない場所に植えたり遮光ネットを利用したりしましょう。

- 乾燥を苦手にしていることから土の表面が乾燥してきたら水やりをしっかり行います。

- 特に鉢植えで育てている場合は、乾燥がより早くなるため注意が必要です。

播種で増やす

リンドウの種蒔の方法

播種時期:3月~4月・10月~11月

発芽適温:約20~25度

発芽日数:

発芽条件:低温要求性種子

リンドウは花が終わると果実(蒴果)が縦に2列に裂けて種を放出します。種は淡褐色で約2mm程度の大きさのため、これを採取します。

種を採取したら、そのまま撒くか、翌年の春に撒きます。翌年の春に撒く場合は休眠打破のために寒さの経験させる必要とするため、低温環境(冷蔵庫など)に置く必要があります。※ジベレリン溶液で休眠打破する事も可能

また種から育てた場合、一般的に開花は翌年以降となります。

種まき手順

- 自家採取した種子は発芽の為に寒さの経験が必要なため、秋に種を撒いて冬の寒さを経験させるか、低温処理した後で早春から春に種を撒きます。

- 春に種を撒く場合は、やや湿らせたバーミキュライトに種を混ぜポリ袋の中に入れて、冷蔵庫(約4度)の中で4~6週間保管して寒さを経験させます。

- 種を撒く前に、ポットに種まき用の培養土を準備します。

- もしくは直播きする場所の土壌を整えます。

- 種を土にバラ撒きします。

- 播種後は乾燥すると発芽率が落ちるため、基本的に土と種が乾燥しないように水やりを行い管理しましょう。