- 原産:オーストラリア

- 科:フトモモ(Myrtaceae)

- 属:ユーカリ(Eucalyptus)

- 種:デグルプタ(Eucalyptus deglupta)

- 一般名:レインボーユーカリ(rainbow eucalyptus)

- 別名:ユーカリ・デグルプタ/ミンダナオ・ガム(Mindanao gum)/レインボーガム(rainbow gum)

- 開花時期:周年

- 花の色:緑色・白色・白色・クリーム色

- 葉の色:緑色

- 香り:葉

- 生活形:常緑高木

- 樹高:約60m~80m

- 誕生花:11月7日/11月18日

- 花言葉:新生/再生/思い出

- 用途:景観植物

- 購入方法:レインボーユーカリを楽天で購入

■レインボーユーカリとは!?

レインボーユーカリ(学名: Eucalyptus deglupta)は、別名で「ユーカリ・デグルプタ」「ミンダナオ・ガム(Mindanao gum)」「レインボーガム(rainbow gum)」とも呼ばれるフトモモ科ユーカリ属に分類される種です。

レインボーユーカリの原産地はインドネシア、パプアニューギニア、フィリピンで、自生地は熱帯雨林の河川の氾濫原(沖積粘土)や土砂崩れ跡地などに見られます。

■レインボーユーカリの語源(由来)

- Eucalyptusの語源:古代ギリシャ語で「よい」を意味する「εὖ (eû)」と、古代ギリシャ語で「覆う」を意味する「καλυπτός (kaluptós)」の二語で構成されており、開花前の花を隠している萼の蓋に由来しています。

- degluptaの語源:ラテン語で「皮を剥ぐ」を意味しており、本種の幹から樹皮が剥がれて独特な模様が出来る様子に由来します。

■レインボーユーカリの特徴(魅力)

- 形態:樹高は約60m~80m、生育型は基本は直立型で、幹が折れるなどして分枝型になることもあります。葉は卵形・披針形・楕円形、開花期になると散形円錐花序に花が付きます。

- 近縁種との比較:本種は他のユーカリでは見られないような七色の樹皮の色が特徴です。多くのユーカリと違い原産地が熱帯雨林にあり、降水量が多いことから80mに達する高木に成長し、花は一年を通して咲きます。

- 幹の魅力:本種は樹皮が鱗片状に剥がれて、ペンキで塗られたような色鮮やかな黄緑色・青色・紫色・桃色・赤色・橙色・黄色・茶色・灰色・灰白色などの斑模様が作られます。このような植物は、日本を含め海外でもほとんど見られないため、偽物の植物を見てるような錯覚を覚えさせます。

■レインボーユーカリの生活形と形態

●生活形・茎の形態

- 生活形:常緑高木

- 樹高:約60m~80m

- 樹冠:卵形・広卵形

- 生育型:直立型で、主軸が明瞭で直立しています。

- 若い茎の色:緑色・赤褐色

- 樹皮:最外側の樹皮が鱗片状に剥がれ、黄緑色・青色・紫色・桃色・赤色・橙色・黄色・茶色・灰色・灰白色などの斑模様を形成します。

●葉の形態

- 葉身:本種の葉は異形葉性で、一つの植物の中で形態の異なる葉(幼葉・成葉)が二つあります。

- 葉序:一般的に対生葉序ですが、稀に互生葉序になります。

- 葉柄:約1~1.5cm

- 葉身の概形:卵形・披針形・狭披針形・楕円形・長楕円形

- 葉身の長さ:約7~15cm

- 葉の色:緑色

- 葉の備考:葉にある腺点から精油が分泌されるため、風などの刺激で周囲に芳香が広がります。

●花の形態

- 花序:散形花序が円錐状につく散形円錐花序です。

- 花軸:黄緑色

- 花:花托・花被・雄蕊・雌蕊で構成されています。

- 花托:形は倒円錐形、色は黄緑色で、花托は萼・花冠・雄蕊・雌蕊を支えています。

- 花被:花被が蓋(Operculum)を形成し、花托の上に帽子のように被さり、雄蕊・雌蕊を保護しており、形は円錐形、色は黄緑色、開花が進むと蓋は完全に外れて脱落します。

- 雄蕊:花托の外縁に円周上に配置され、雄蕊の数は多数、花糸の色は白色、葯はクリーム色です。

- 雌蕊:子房下位花で、花托の中央から1本の花柱が伸び、先端に円盤状の小さな柱頭があります。

●果実・種子の形態

- 果実の分類:蒴果

※植物の形態についてはこちらのページも参考にしてください。

■レインボーユーカリの園芸品種を紹介

■ユーカリ属の主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

■レインボーユーカリの育て方

花壇の土づくり

●バイオーム

- 主なバイオーム:熱帯雨林

- 原産地:インドネシア、パプアニューギニア、フィリピン

- 自生地:河川の氾濫原(沖積粘土)や土砂崩れ跡地などに見られ、パイオニア植物です。

- 気候:熱帯雨林気候(Af)から熱帯モンスーン気候(Am)の気候帯で見られます。 気温は年間を通して18度以上あり、降水量は熱帯雨林気候では一年を通して多雨で、熱帯モンスーン気候では基本的に多雨ですが短い乾季があります。

- 日照:日向を好みます。

- 土壌:主に黒ボク土(Andosols)・アクリソル(Acrisol)・アリソル(Alisol)・フェラルソル(Ferralsols)・フルヴィソル(fluvisol)などが分布します。一般的に、撹乱した土壌で見られるため、土質は粘土質で肥沃なことが多いです。

※バイオームについてはこちらのページも参考にしてください。

●日照条件

レインボーユーカリは、日光のよく当たる場所で最もよく成長するため基本的に日向で育てることが理想です。また半日陰までで育てることが可能です。

日照条件の分類(参考)

- 日向:直射日光が一日を通して6時間以上当たる場所です。一般的に全方位に障害物がない、またはお庭の向きが南向きの場所になります。

- 半日陰:直射日光が3時間から5時間程度当たる場所です。一般的には、午前中のみ日が当たり、午後から日陰になる場所となります。そのため、お庭の向きは東向き、または木漏れ日がはいるような場所です。

- 明るい日陰:直射日光が二時間程度までしか当たらないか、殆ど当たらずに間接光だけで明るい場所です。一般的にお庭の向きが北向き、または建物の影など日差しを遮る障害物が多い環境です。

- 暗い日陰:森の中にあるような直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。

●土壌の土質

- 土質:基本的に通気性と排水性が十分であれば幅広い土壌に適応しますが、特に砂壌土や壌土で栽培するのが理想です。

- 肥沃さ:有機物をしっかりと含む肥沃な土壌を好みます。腐葉土などの有機物を入れることで、土壌の団粒化が促されて物理性(通気性・排水性・保水性)が向上したり、陽イオン交換容量が高くなり保肥力が向上したり、植物が必要とする栄養分を含有するため成長を補助したりする効果が期待出来ます。

- pH:pHは6.0~7.0の弱酸性から中性を好みます。土壌のpHを測定して適正範囲外にある場合は土壌改良材などを用いてpHを調整しましょう。pHが適正範囲から極端に外れた土壌では微量要素などの栄養を上手く吸収出来ずに生育不良になる場合があります。

- 元肥:本種は栄養がしっかり含まれる土壌を好みます。そのため、植え付け前に緩効性肥料の元肥を全面肥で混和しておきましょう。

土壌診断と改善の行い方(参考)

- 排水性の診断:深さ30cm程度・幅30cm程度の穴を掘り、穴の中を水で完全に満たす。一時間あたり約3~10cmの排水があれば、一般的な植物を育てるのに適した排水性になります。※それ以下またはそれ以上である場合は排水が悪い、または排水がよすぎる可能性があります。

- 排水性の改善:花壇を高くしたり、ロックガーデンを作り、植物を植える場所を周囲より高くする。また縦穴暗渠(縦穴排水)や排水溝をつくる。

- 作土層の診断:調べたい箇所の土壌に支柱を出来るだけ深くまでさします。支柱の入った部分が30cm前後あれば一般的な植物であれば、根を張るのに十分な作土層がありますが、それ以下であれば改善が必要です。また土壌を観察して石やゴミがあれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。

- 作土層の改善:植物を植える箇所とその周囲をシャベルを使って30cm程度の深さまで掘り起こして解します。また石がある場合は土ふるいを使用して取り除きましょう。

- 土壌(土性)の性質の診断:土壌の通気性・保水性・保肥力を知るために、土壌を砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土に分類して、植物に合わせて土壌の改良をしましょう。

- 砂土:排水性と通気性が高く乾燥しやすいため、水分過剰による根腐れを引き起こしにくい。診断は、適度に湿らせた土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触がある。手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れる。

- 砂壌土:排水性と通気性が高く乾燥しやすい傾向がある、砂土と比べると、保水性と保肥力が少しあるため、乾燥気味の土壌を好む植物などに向いています。診断は、適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねると、緩く固める事が出来るが崩れやすい。

- 壌土:通気性・保水性・保肥力のバランスが高いため土壌管理がしやすい。診断は、適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来る。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しい。

- 埴壌土:保水性・保肥力が高いため乾燥しにくい傾向がある。診断は、適度に湿らせた土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じる。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが出来て、輪っかに曲げても切れにくい。

- 土壌(土性)の性質の改善:土壌の診断をしたら、植物が求める環境に合わせて土壌改良材をいれます。

- 通気性・排水性の改善:通気性・排水性の高い土壌改良材(パーライト・日向土・川砂・バーク堆肥 など)を混ぜ込む。

- 保水性の改善:保水性の高い土壌改良材(腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・黒土)を混ぜ込む。

- PHの診断:土壌のPHを調べる方法は土壌酸度計を土壌に突き刺すタイプ・リトマス紙を溶液に浸すタイプ・ペーハー測定器を溶液に浸すタイプ・アースチェック液を溶液に垂らすタイプ等があります。製品によって調べ方がことなるため、詳しい手順は製品の取り扱い説明書をご覧下さい。

- PHの改善:PHを診断後に植物の適正なPHに合わせて、土壌改良材を入れてPHの改善をおこないます。

- PHを酸性に改善:ピートモスを使用する場合はPHを1下げるために、1㎡あたり、ピートモスを約1.2kgを入れて混和します。

- PHをアルカリ性に改善:苦土石灰を使用してPH1上げるには、1㎡あたり苦土石灰を約100~200g入れて混和します。

- 肥沃さの診断:肥沃さは土壌の色によりある程度診断できます。土壌の色は成分や状態を示しており、簡易的に植物を育てるのに適しているか調べる事が出来ます。黒色の場合は腐植が多く肥沃な傾向があり、赤色・黄色・白色の場合は腐植が少なく肥沃でない傾向があります。

- 肥沃さの改善:土壌に堆肥または微生物資材を入れます。堆肥を入れる量は土の量に対して二割から三割程度にします。入れ過ぎると通気性・排水性・保水性のバランスが崩れて植物が育つのに不適な環境になりやすいため注意してください。

※詳しい土壌診断と改善方法はこちらのリンクからご覧下さい

鉢土づくり

●日照条件

レインボーユーカリは、日光のよく当たる場所で最もよく成長するため基本的に日向で育てることが理想です。また半日陰までで育てることが可能です。

●培養土

レインボーユーカリの培養土を購入する場合は、庭木の培養土や観葉植物で良いでしょう。

培養土を自作する場合

- 培養土の特性:自生地は熱帯雨林の氾濫原(沖積粘土)や土砂崩れ跡地にあり、一般的に粘土質で、肥沃度が高い傾向にあります。そのため、通気性・排水性・保水性をバランスよく整えて、堆肥をしっかり入れた培養土を作りましょう。pHは弱酸性から中性を好みます。

- 土壌改良材(無機質):通気性・排水性・保水性を改善する目的で、赤玉土や日向土や鹿沼土などの土壌改良材を6割~7割を目安に配合します。土壌改良材の土粒は小粒・細粒を利用します。大きすぎる土粒を使うと、培養土の中に大きな空隙が出来て根の活着が悪くなり、保水性も悪くなり植物の生育が悪くなる原因となるため避けてください。

- 土壌改良材(有機質):腐葉土などの堆肥を全体の3割~4割を目安に培養土の中に配合すると、土壌の物理性・化学性・生物性を改善して、根の活着を高めて根張りをよくしたり、栄養素を含有しており、微生物の働きを促進して土質を改善したり、植物の栄養補給に寄与する働きがあったりします。

- 元肥:本種は栄養がしっかり含まれる土壌を好みます。そのため、植え付け前に緩効性肥料の元肥を全面肥で混和しておきましょう。

培養土の配合例

- 基本配合:赤玉土(小粒)6割+腐葉土4割+元肥適量

- 培養土が長持ちする配合:赤玉土(小粒・中粒)3割+日向土4割+バーク堆肥3割+元肥適量

- 肥沃な配合:赤玉土6割+腐葉土2割+牛糞堆肥2割+元肥適量

水やりの仕方

レインボーユーカリは、自生地が熱帯雨林にあり、基本的に一定の湿り気がある環境を好みます。ただし過湿が続くと病原菌が増えて株が腐敗する原因となったり、根の呼吸を妨げて根腐れを引き起こす原因になったりします。そのため、水やりの頻度には十分な注意が必要です。地植えで栽培する場合は、基本的に降雨に任せて育てることが出来ます。ただし、雨が全く降らずに土壌が乾燥していたり、極端な暑さで乾燥が早くなっている場合は水やりが必要となります。一方で、鉢植えで育てる場合は、地植えと比べて乾燥がかなり早いため、定期的な水やりが必要です。培養土の状態を見ながら水やりをする必要があるでしょう。水やりの方法は下記を参考にしてください。

●水やりの方法

- 春の水やり:株は生育旺盛で、多くの水を必要とします。そのため、土壌の表面が乾燥したタイミングで水をたっぷり与えましょう。

- 夏の水やり:この時期は、特に乾燥しやすいため、水やりの頻度が多くなる傾向があります。朝の涼しい時間帯に土壌の表面が乾燥したタイミングで水をたっぷり与えましょう。

- 秋の水やり:秋も生育期間中のため、土壌の表面が乾燥したタイミングで水をたっぷり与えましょう。

- 冬の水やり:生育が緩慢になる季節で、植物は水をそれほど必要としません。土壌の乾燥も他の季節と比べると緩やかに進み、水やりの頻度も少なくなります。ただし、完全に乾燥すると枯れてしまうため、土壌の表層が乾燥して数日経ったタイミングで水をたっぷり与えましょう。

注意点

- 水やり時間帯:水やりの時間帯は、基本的に植物が水を欲しがりだす朝に与えるのが最適です。昼や夕方に与える事も出来ますが、季節によっては高温で水がお湯のようになり蒸れて根腐れを引き起こす可能性があります。また夕方に水やりを行うと、植物が水分をあまり必要としない夜間にも水がたっぷり残り呼吸を邪魔するなどして根腐れを引き起こす原因になる事があります。そのため、基本的に朝に水をやることが正しいですが、植物が萎れている場合は時間に関係なく直ぐに水やりを行って下さい。

- 水を与える量:1回に与える水の量はたっぷりです。鉢植えで植物を栽培している場合は、鉢底から水がしっかり流れるまで与えます。その際、水を与える場所が1箇所になると水の道が出来てしまい、特定の場所に水が流れないこともあるため水を与える場所を変えながら与えましょう。地植えで水やりを行う場合は、土壌の表面だけでなく奥まで水を染み込ませるつもりでしっかりと水を与えて下さい。

- 水を与える場所:水を与える場所は基本的に株元から少し離れた場所で、植物に直接かけないようにします。植物上に水が溜まると、そこから真菌などが植物の中に侵入し、病気を引き起こし腐敗させる原因になるため注意して下さい。

土壌の乾燥の確認方法

- 土壌表面の乾燥:土壌の表面の乾燥とは、土壌の最も上の部分の表面が乾燥している事です。土壌表面の乾燥の確認方法には目視・触感があります。

- 目視で確認:土は濡れているなら色が濃くなったり黒っぽくなったりしていて、乾燥すると色が白っぽくなります。

- 触感で確認:土の表面を指で触ってみます。土は濡れていると湿り気があり、乾燥しているとサラサラとしています。

- 土壌の表層の乾燥:土壌の表層の乾燥とは土壌の表面から5cm以下が乾燥していることになります。※土壌の表層の定義は様々ありますが、ここでは土の表面から5cm程度の深さと定義しています。

- 目視で確認:透明な植木鉢を使用して植物を育てます。透明で土の色の変化が分かるため、土表面から5cm以下の土の色が白っぽくなってきたら水やりを行います。

- 重量で確認:鉢植えで育てている場合は、水分量で鉢の重量が変わるため、土が乾燥した時の軽さを覚えておいて土の乾きを判断します。

- 道具で確認:割り箸・竹串などを用土の中に差してみて、引き上げた時の割り箸・竹串の色と湿り気を見て乾燥具合を確認します。

- 専用の道具:サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。

肥料の与え方

レインボーユーカリは土壌が肥沃であれば肥料が無くても育てる事ができます。ただし、肥料を与えることで株の生育が促進されるため、生育期間中は定期的に追肥を施してあげる方がよいでしょう。

●おすすめの肥料

おすすめの肥料剪定のやり方

レインボーユーカリは剪定せずに育てる事も出来ますが、成長がとても早く、非常に背の高い高木に成長します。そのため、剪定は株のサイズを抑えてコンパクトにする目的で行われます。

剪定の方法は一般的に「自然樹形」に仕立てます。この仕立て方をすることで、幹が太くなり、樹皮の美しさが鑑賞しやすくなります。ただし、高木になるため、定期的な芯止め剪定が大切になります。

●剪定方法

- 自然樹形に仕立てる:本種は樹冠が卵形になる傾向があります。そのため、この自然な雰囲気を崩さないように剪定することが基本です。

- 剪定時期:強い剪定をする場合は春に剪定するのが最適です。春に剪定すると、その後に力強く成長するため回復も早いです。また樹形を整える剪定は、夏以降も可能ですが、花芽の形成後に剪定すると翌年の開花に悪影響を及ぼすことがあります。

- 枯れ枝の除去:株を観察し、枯れた枝を根元から剪定して取り除きます。

- 樹形を整える:株を観察して、樹形を著しく乱す枝(徒長枝・立ち枝・逆さ枝・下がり枝)を探します。株全体を見て、この不要な枝を剪定した時に、樹形のバランスを崩さないと判断できる時は優先的に根元から間引き剪定しましょう。次に、株全体を見て枝が混みあっている場所を探します。ここにある不要な枝(混み枝・絡み枝・並行枝・車枝)を、株全体のバランスを見ながら透かすように、根元から間引き剪定します。また必要に応じ、樹勢が弱く成長する見込みが殆どない枝(懐枝など)を根元から剪定し取り除きましょう。

- 芯止め剪定:本種は上に伸びる幹や枝を剪定しないと、高木に成長することがあります。そのため、必要に応じ木の上部の成長点を剪定して、上への成長を抑制しましょう。剪定方法は、まず株全体を観察して、芯止めした後に、一年でどの程度成長するか考えながら、芯止めする高さを決めます。剪定する高さを決めたら、芯止め後の成長を考えて、形がよい側枝の近くで剪定します。切り口には腐朽菌が入る可能性があるため、必要に応じ癒合剤を塗ると良いでしょう。

- その他:必ず必要になる作業ではありませんが、幼苗の頃から仕立てることで「一本仕立て」や「分枝仕立て」仕上げることができます。

- 一本仕立て:一本の幹を真っ直ぐ伸ばし、普通の木のように成長させる方法です。株を下部・中央部・上部に分割した時に、幹の高さが希望する高さに成長するまで、幹の下部の側枝を剪定して全て取り除き続け、側枝の成長を抑制します。希望の高さに達したら、通常の剪定を行いましょう。

- 分枝仕立て:必ず必要な作業ではないですが、幼苗の時期に芯止め剪定を行うことで分枝が促され、分枝型に成長させることができます。手順は、二年生の苗を地面から約8~10cmで芯止め剪定します。剪定後は、翌年まで成長させ、三年生の株の枝振りを観察します。株全体のバランスを考えながら健康に成長している枝を3本(~5本)程度残し、残りの枝を剪定して取り除きます。四年目以降は、株全体のバランスを見ながら、自然樹形に仕立てて下さい。

夏越しする方法

レインボーユーカリの原産地はオーストラリア(タスマニア州、ビクトリア州)で、気候は西岸海洋性気候に属し、水捌けのよい土壌で生育しています。そのため、高温や乾燥に比較的耐えます。ただし、日本の高温多湿はやや苦手にしているため、夏越し対策としては多湿対策を重点に行うことが大切になります。

●夏越し対策一覧

- 水やり:夏は高温で土壌が乾燥しやすいため、土壌の表層が乾燥したのを確認したら水遣りをしっかり行います。ただし、過湿を苦手にしているため、過剰な水分が根腐れを引き起こす原因ともなるため土壌の状態を見ながら水やりを行いましょう。

- 雑草の除去:この対策法は多湿対策になります。周囲の雑草は風の流れや太陽光を遮り、育てている植物の成長を妨げたり、多湿を生み出す原因になったりします。そのため、不要な雑草は抜きます。ただし、土壌が剥き出しになることで乾燥が早まる場合もあります。

- 排水性の改善:この対策法は多湿対策になります。雨水などが周囲から集まりやすい環境にあったり、硬盤があったりすると排水が上手くいかない場合があります。対策として排水溝をつくったり、縦穴暗渠(縦穴排水)をつくり雨水が外に流れる仕組みをつくります。

- 花壇を高くする:この対策法は多湿対策になります。花壇をレイズドベッドにしたり、岩を並べてロックガーデンなどにしたりして、植物を植える環境を周囲よりも高くすることで排水性が改善されます。

- 土壌の改善:この対策法は多湿対策になります。植物の植え付け時や植え替え時に、土壌改良材を用いて、土壌の通気性・排水性を高めます。

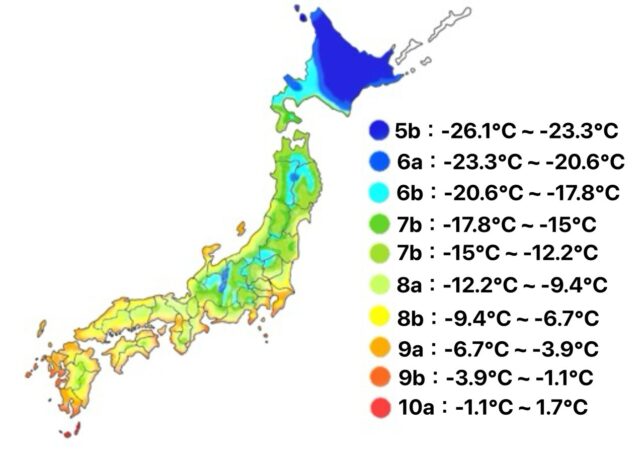

冬越しする方法

Hardiness:10~11

レインボーユーカリは熱帯・亜熱帯の気候の地域に自生している植物です。基本的に冬の低温を苦手にしており、気温が10度を下回ると株が弱る可能性があり、氷点下を下回る環境では枯れてしまいます。そのため、熱帯・亜熱帯地域に住んでいる場合を除いて、しっかりと冬越し対策をしてあげる必要があるでしょう。

●冬越し対策一覧

- 軒下に移動する:植物を植えている鉢植えを軒下に移動する事で、霜を避けることができます。霜があまり降りない地域であれば、霜を避けるだけで冬越し出来ることもあります。

マルチング:株の周囲にマルチング資材を入れて株元と根を保護する。根を凍結や霜から守ったり、乾燥対策になったりします。

マルチング:株の周囲にマルチング資材を入れて株元と根を保護する。根を凍結や霜から守ったり、乾燥対策になったりします。- 方法:霜が降りる前の11月頃に行います。バーク堆肥や藁などのマルチング資材を準備します。育てている植物の周りに、マルチング資材を5~8cmほどの厚みになるように入れます。

植物にカバー:植物にビニールや寒冷紗などをかけます。植物を寒風から保護したり、霜から保護したり、昼夜の急激な温度変化を防ぐ働きがあったりします。

植物にカバー:植物にビニールや寒冷紗などをかけます。植物を寒風から保護したり、霜から保護したり、昼夜の急激な温度変化を防ぐ働きがあったりします。- ビニール・寒冷紗:植物の周りに支柱を立てて、ビニールまたは寒冷紗を支柱に巻き付けます。巻き付けたビニールまたは寒冷紗が落ちないように洗濯バサミや紐などを使い固定しましょう。※ビニールを巻く場合は穴を開けて通気性を確保してください。

- 苗キャップ:透明のカバーで苗や小さな植物を保護するための専用の製品です。専用のカバーを苗または小さな植物の上に被せて、風などで飛んでいかないように固定して利用します。

- 植物保護カバー:不織布などの保護カバーで植物を保護するための専用の製品です。大きめの植物や複数の植物を囲うのにも対応しており、専用の製品になるため、チャックなどがついていて扱いやすい所も魅力です。

温室:内部の温度を一定に保てるようにガラスやプラスチックフィルムなどで作られた建物です。植物を温室の中に入れる事で、寒さの軽減や寒風対策、霜・凍結対策ができます。

温室:内部の温度を一定に保てるようにガラスやプラスチックフィルムなどで作られた建物です。植物を温室の中に入れる事で、寒さの軽減や寒風対策、霜・凍結対策ができます。 屋内に取り込む:植物を建物の中に入れる方法です。冬の屋内は屋外と比べて温度が高く植物が凍結するリスクもありません。ただし屋内は太陽光が当たりにくくなるため、明るさなどには注意が必要になります。植物を窓辺で管理したり、植物育成ライトを活用して、植物が弱らないよう管理することが大切になるでしょう。

屋内に取り込む:植物を建物の中に入れる方法です。冬の屋内は屋外と比べて温度が高く植物が凍結するリスクもありません。ただし屋内は太陽光が当たりにくくなるため、明るさなどには注意が必要になります。植物を窓辺で管理したり、植物育成ライトを活用して、植物が弱らないよう管理することが大切になるでしょう。

挿し木や株分けで増やす

レインボーユーカリは挿し木によって増やす事ができます。

●挿し木の方法

- 概要:茎を採取して、この茎の長さや葉の数を調節し、切り口を土に挿して繁殖させる無性生殖の1種です。

- 挿し木時期:発根率の高い晩春から初夏頃が適します。

- 培養土の準備:培養土は切り口が腐敗して吸水を阻害しないように、無菌のものを利用します。一般的にはバーミキュライト・赤玉土・パーライト・ピートモスなどが利用されていますが、専用の培養土もあるため近くのホームセンターで探すのも良いでしょう。

- 挿し穂の採取:挿し穂の茎は弾力があり健康な部分をカットして利用しましょう。また花芽分化が始まり生殖成長をしている茎は、発根率が極端に下がるため挿し穂に使うのは避けた方がよいでしょう。

- 挿し穂の整形:挿し穂は長さを7~10cm程度にわけて、挿し穂の上部の葉を残して、下部の葉を取り除きます。茎の下部分を斜めにカットして吸水部分を広くしておきましょう。

- 水揚げ:整形した挿し穂の切り口をボウルなどに入れた水に約1時間浸し、十分に吸水させます。

- 培養土に挿し穂を挿す:挿し穂を挿す場所を決めます。培養土の中に、割り箸等を利用して、事前に穴を開けておきます。挿し穂の切り口を下向きにして、培養土の中に挿し穂を入れましょう。通常は挿し穂の1/3程度を入れます。

- 管理:明るい日陰で土壌が完全に乾燥しない様に水やりを行いながら管理しましょう。

播種で増やす

レインボーユーカリの種蒔の方法

- 播種時期:3月~5月・9月~10月

- 発芽適温:約20度

- 備考:生理的休眠

発芽促進処理

- 低温湿層処理:自然採種した種は、胚に生理的な成長阻害機構を持ち、発芽が妨げられている状態にあります。そのため、この種子は冬の寒さを自然に経験させるか、または低温湿層処理を行い発芽促進処理を行う必要があります。

- 準備:袋・バーミキュライト・完熟した種を準備する。

- 種子を入れる:袋の中に、軽く湿らせたバーミキュライトを入れて、その中に種を入れる。

- 保管:袋の中の湿潤を保った状態で冷蔵庫(約0~10度)の中に入れて1~2ヶ月程度保管します。

- 種まき:種まき時期になったら、冷蔵庫から種を取り出して種を撒きます。

種まき手順

- 種まきの時期:温帯地域(暖地・中間地)では7月下旬~9月に種を撒きます。亜寒帯や寒帯地域では3月~4月頃に種を撒きます。

- 9月~10月に種を撒くか、3月~5月に種を撒きます。自然採取した種を春に撒く場合は低温湿層処理を行った後に撒いた方が発芽が良いです。

- 培養土の準備:直播き・移植栽培※移植栽培はコストや手間が増えますが、苗を病害虫から保護したり、温度・水分の管理が楽になり成功率が高まります。

- 直播き:花壇やプランターの土を整えます。

- 移植栽培:プラグトレー・ピートポット・ポリポット・不織布育苗ポット・ジフィーセブンなどに種まき用の培養土を入れて栽培できます。おすすめは移植の際に根を傷めにくい不織布育苗ポット・ジフィーセブンなどです。

- 種の撒き方:点撒き・すじ撒き・バラ撒き

- 種まき後の管理:種が乾燥すると発芽率が落ちるため、基本的に土と種が乾燥しないように水やりを行い管理します。

- 発芽後:発芽が揃ったら、株同士の間隔を見て、混んでる場所の苗を間引きます。また間引きした苗は別の場所に移植することもできます。※直播きする場合は成長に合わせて株同士がくっついているものを状態がいい方を残し間引きするとよいでしょう。

- 移植:小さなプラグトレーやポットで移植栽培をしている場合は、本葉が2枚以上になったタイミングでポットなどに移植します。出来るだけ根鉢を崩さないように注意しましょう。

- 定植:株がある程度の大きさになったら定植します。定植が遅れると移植時に根を傷付けるリスクが増えると同時に、苗が老化して定植後の成長も悪くなるリスクが高まります。

※鎮圧は土と種の密着度を高め水分の吸収をよくします。