- 原産:ヨーロッパ

- 科:ナデシコ(Caryophyllaceae)

- 属:シレネ(Silene)

- 種:ユニフローラ(Silene uniflora)

- 別名:ホテイマンテマ/シー・チャンピオン(sea campion)

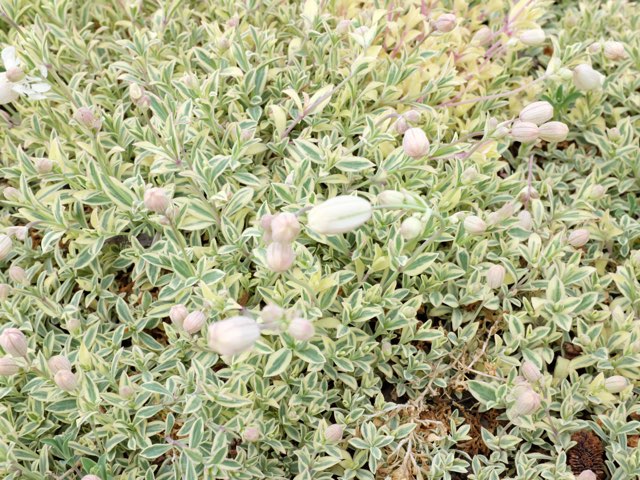

- 品種:ナッキーホワイト(Silene uniflora cv.)

- 開花時期:4月~6月

- 花の色:白色・灰桃色

- 葉の色:灰緑色・クリーム色

- 香り:

- 生活形:多年草

- 草丈:約5~15cm

- 株張り:

- バイオーム:温帯広葉樹林・地中海植生

- 誕生花:4月16日/5月9日/7月28日

- 花言葉:未練/しつこさ/偽りの愛

- 用途:カラーリーフ/グランドカバー/枝垂れる植物/ロックガーデン

- 購入方法:シレネ・ユニフローラ(ナッキーホワイト)を楽天で購入

■シレネ・ユニフローラ(ナッキーホワイト)の特徴

- 学名:Silene uniflora cv.

- 花の色:白色・灰桃色

- 葉の色:灰緑色・クリーム色

- 草丈:約5~15cm

- 備考:葉の色は灰緑色に、白色(クリーム色)の覆輪が入り2色となります。そのため、明るさや柔らかさを感じさせるカラーリーフとなり、お庭に清潔感や優しい雰囲気を添えてくれます。花は萼が灰桃色で、花弁は白色をしている。

■シレネ・ユニフローラとは!?

シレネ・ユニフローラの学名は Silene uniflora 、別名では「ホテイマンテマ」「シー・チャンピオン(sea campion)」等とも呼ばれる多年草です。

シレネ・ユニフローラの原産地はヨーロッパの西側の海岸沿いにあり、自生地は崖地や砂浜、草原などにあります。

■シレネ・ユニフローラの語源(由来)

- Sileneの由来:ギリシャ神話に登場する豊穣とぶどう酒と酩酊の神であるディオニューソスの伴侶で教師であった、シーレーノスに由来します。

- unifloraの由来:ラテン語で「1」を意味する「unus」と、ラテン語で「花」を意味する「florus」の2語で構成されています。

■シレネ・ユニフローラの特徴(魅力)

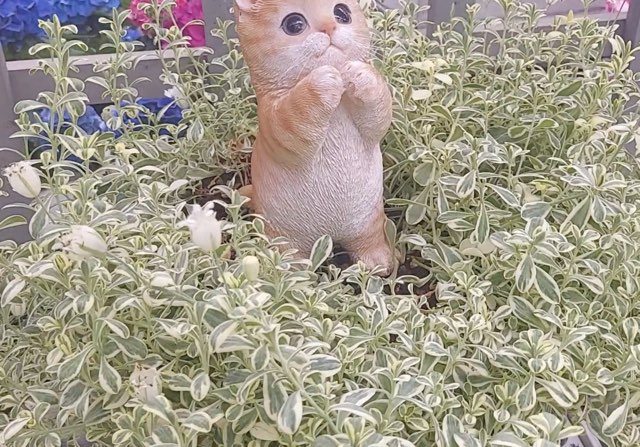

- シレネ・ユニフローラの魅力:地表面を覆うように広がる匍匐型の草姿と、風船を想像させるようなぷっくりと膨らむ可愛らしい花、やや肉厚で青緑色をしたトロピカルな印象を与える葉色が魅力的な植物になります。そのため、園芸ではロックガーデンなどの地被植物として活用されたり、鉢などで栽培されてハンギング仕立てにされたりされて、美しい葉や花が鑑賞されている植物です。

- 草姿:匍匐型になり、茎は柔軟で地表面を這い、壁面を下垂したりして、絨毯のように成長します。

- 葉の特徴:葉の概形は楕円形・ヘラ形・倒卵形など変異が多く、肉厚でぷにっとした可愛らしい外観をしています。葉の色は青緑色ですが、品種により黄色や白色があります。

- 花の特徴:花序は集散花序で、中心の花が咲いたら、その下の両脇の花が開花します。花を構成している萼は、ぷっくりと膨らみ風船のような見た目をしており、萼の色は個体差があり緑色・白色・淡い茶色・桃色の範囲で変化があり、非常に装飾的で花に可愛らしい印象を添えます。また白色の花弁も深い切れ込みが入り、フリルのようなお洒落な見た目をしているため、上品な印象を花から感じさせます。そのため、この花を鑑賞する目的で栽培されることも多いです。

- カラーリーフ:葉の色は緑色の他、品種を選べば白色や黄色の葉色も楽しめます。そのため、開花期以外も明るさや上品さを感じさせる、カラーリーフとしてお庭を彩ることが出来ます。

- 地被植物:シレネ・ユニフローラは、地表面をマット状に広がるため、ロックガーデンなどの地被植物(グランドカバー)として利用されています。基本的に草丈が低く、葉が密生するため絨毯のような外観となります。ただし耐踏圧性がないため人通りのある場所での利用ができません。一方で、耐乾性が高いため水やりが殆ど不要になり、肥料による栄養を殆ど必要ないため管理が楽な所が魅力となるでしょう。

- 枝垂れ植物:茎は柔軟で這うように広がるため、ハンギング鉢などに植えると鉢縁から真下に枝垂れる草姿が鑑賞できたり、ロックガーデンや石垣の側に植えると岩肌を被覆するように枝垂れる草姿が鑑賞できたりします。これらの仕立て方で、人工物などが植物に覆われていく様は、優美な雰囲気を演出するだけでなく、時の流れや、自然の脅威や荒廃を演出するのにも一役買うでしょう。

- ロックガーデン:シレネ・ユニフローラは自生地が海岸沿いの崖地などにあり、乾燥気味の環境に適応する事からも分かる通り、ロックガーデンに最適な植物のひとつです。この植物は草姿が匍匐型のため、ロックガーデンの中では岩肌に沿って覆うように広がったり、垂れ下がる様子が楽しめます。ゴツゴツとした荒々しくワイルドな岩肌が、多肉質で可愛らしい葉に覆われたり、開花期に風船のような可愛らしい花が咲くことで、ロックガーデンが優しい雰囲気へと変化するでしょう。

■シレネ・ユニフローラの生活形と形態

●生活形・茎の形態

- 草丈:約5~30cm

- 生育型:匍匐型で地面を這うように茎が伸びる。

- 茎の種類:傾状茎・匍匐茎

- 傾状茎:茎は横に張って伸びて途中で先端が立ち上がる。

- 匍匐茎:茎が地表面を張って伸びるもので、節からは不定根が生じます。また広義で単に匍匐して広がる茎を呼ぶ場合もあります。

- 茎の毛:無毛

- 茎の色:緑色・白緑色・淡赤褐色

●葉の形態

- 葉序:対生葉序

- 葉柄:無柄

- 葉身の概形:楕円形・倒卵形・倒披針形・ヘラ形

- 葉の毛:無毛

- 葉の質感:肉厚・蝋質

- 葉の色:青緑色・白緑色・黄色・白色

●花の形態

- 花序:集散花序

- 苞:花梗の基部にある。

- 苞の形:披針形

- 苞の色:緑色・白緑色

- 花:花托・萼・花冠(花弁)・雄蕊・雌蕊で構成されています。

- 萼:萼筒

- 萼筒の概形:壺形

- 萼筒の色:緑色・黄緑色・白緑色・桃色・赤紫※脈の部分は濃く網状になる

- 花冠:ナデシコ形花冠

- 花冠の直径:約2~3cm

- 花弁の概形:ヘラ形で縁部分が深裂する。

- 花冠の色:白色

- 雄蕊:10本

- 雌蕊:

- 萼:萼筒

●果実・種子の形態

- 果実の分類:蒴果

※植物の形態についてはこちらのページも参考にしてください。

■シレネ・ユニフローラの園芸品種を紹介

班入りシレネユニフローラ

学名:Silene uniflora ‘variegated’

花の色:白色

葉の色:灰緑色・白色(クリーム色)

草丈:約5~15cm

備考:葉の色は灰緑色に、白色(クリーム色)の覆輪が入り2色となります。そのため、明るさや柔らかさを感じさせるカラーリーフとなり、お庭に清潔感や優しい雰囲気を添えてくれます。

ドレッツバリエガータ

学名:Silene uniflora ‘druett’s variegated’

花の色:白色・灰緑色(灰桃色)

葉の色:灰緑色・クリーム色

草丈:約5~15cm

備考:葉の色は灰緑色に、白色(クリーム色)の覆輪が入り2色となります。そのため、明るさや柔らかさを感じさせるカラーリーフとなり、お庭に清潔感や優しい雰囲気を添えてくれます。花は萼が灰緑色から灰桃色で、花弁は白色をしている。

ナッキーホワイト

学名:Silene uniflora cv.

花の色:白色・灰桃色

葉の色:灰緑色・クリーム色

草丈:約5~15cm

備考:葉の色は灰緑色に、白色(クリーム色)の覆輪が入り2色となります。そのため、明るさや柔らかさを感じさせるカラーリーフとなり、お庭に清潔感や優しい雰囲気を添えてくれます。花は萼が灰桃色で、花弁は白色をしている。

■シレネの主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。

■シレネ・ユニフローラの育て方

花壇の土づくり

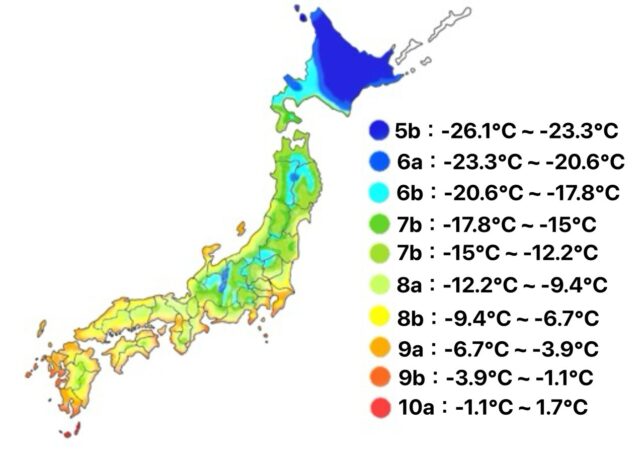

バイオーム

シレネ・ユニフローラの原産地はヨーロッパの西川の海岸沿いにあり、バイオームは温帯広葉樹林・地中海植生などにあります。そのため、基本的に気温は年間を通して暖かであり、降水量は場所により少ない場所と平均的な場所がある、土壌は基本的に砂礫の多い砂質な場所を好みます。

※バイオームについてはこちらのページも参考にしてください。

日当り

シレネ・ユニフローラは、日向から半日影の範囲で育てることが出来ます。ただし日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせるため基本的には日向で育てる方が良いでしょう。

日当りの分類

- 日向:直射日光が6時間以上当たる場所です。一般的に全方位に障害物がない、またはお庭の向きが南向きの場所になります。

- 半日影:直射日光が3時間から5時間程度当たる場所です。一般的にお庭の向きが東向きになる、西向きも半日影になるが西日が当たる環境にもなるため注意が必要です。

- 明るい日陰:直射日光が二時間程度まで、または間接光だけが当たるような比較的に明るい場所です。一般的にお庭の向きが北向き、または日差しを遮る障害物が多い環境です。

- 暗い日陰:森の中にあるような直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。

土壌の土質

- 土質:基本的に通気性と排水性が高めの土壌を好みます。そのため土質は砂質または砂壌土あたりにした方が良いでしょう。※過湿でジメジメと湿りやすい土壌は許容しないため粘土質の土質は避けた方が良いでしょう。

- 肥沃さ:自生地が崖地や砂浜などにある事からも分かる通り、基本的に肥沃さは必要ありません。堆肥を入れ過ぎると逆に夏場に蒸れて根腐れを引き起こす原因になることもあるため、堆肥は殆ど入れなくてよいでしょう。

- PH:自生地が石灰岩の岩地などにある事からも分かる通り、PHは中性から弱アルカリ性を好みます。土壌のPHを診断して適正範囲外にある場合は土壌改良材などを用いてPHを調節しましょう。酸性土壌では微量要素などの栄養補給が上手くいかずに生育不良になる場合があります。

土壌診断と改善の行い方

- 排水性の診断:深さ30cm程度・幅30cm程度の穴を掘り、穴の中を水で完全に満たす。一時間あたり約3~10cmの排水があれば、一般的な植物を育てるのに適した排水性になります。※それ以下またはそれ以上である場合は排水が悪い、または排水がよすぎる可能性があります。

- 排水性の改善:花壇を高くしたり、ロックガーデンを作り、植物を植える場所を周囲より高くする。また縦穴暗渠(縦穴排水)や排水溝をつくる。

- 作土層の診断:調べたい箇所の土壌に支柱を出来るだけ深くまでさします。支柱の入った部分が30cm前後あれば一般的な植物であれば、根を張るのに十分な作土層がありますが、それ以下であれば改善が必要です。また土壌を観察して石やゴミがあれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。

- 作土層の改善:植物を植える箇所とその周囲をシャベルを使って30cm程度の深さまで掘り起こして解します。また石がある場合は土ふるいを使用して取り除きましょう。

- 土壌(土性)の性質の診断:土壌の通気性・保水性・保肥力を知るために、土壌を砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土に分類して、植物に合わせて土壌の改良をしましょう。

- 砂土:排水性と通気性が高く乾燥しやすいため、水分過剰による根腐れを引き起こしにくい。診断は、適度に湿らせた土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触がある。手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れる。

- 砂壌土:排水性と通気性が高く乾燥しやすい傾向がある、砂土と比べると、保水性と保肥力が少しあるため、乾燥気味の土壌を好む植物などに向いています。診断は、適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねると、緩く固める事が出来るが崩れやすい。

- 壌土:通気性・保水性・保肥力のバランスが高いため土壌管理がしやすい。診断は、適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来る。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しい。

- 埴壌土:保水性・保肥力が高いため乾燥しにくい傾向がある。診断は、適度に湿らせた土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じる。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが出来て、輪っかに曲げても切れにくい。

- 土壌(土性)の性質の改善:土壌の診断をしたら、植物が求める環境に合わせて土壌改良材をいれます。

- 通気性・排水性の改善:通気性・排水性の高い土壌改良材(パーライト・日向土・川砂・バーク堆肥 など)を混ぜ込む。

- 保水性の改善:保水性の高い土壌改良材(腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・黒土)を混ぜ込む。

- PHの診断:土壌のPHを調べる方法は土壌酸度計を土壌に突き刺すタイプ・リトマス紙を溶液に浸すタイプ・ペーハー測定器を溶液に浸すタイプ・アースチェック液を溶液に垂らすタイプ等があります。製品によって調べ方がことなるため、詳しい手順は製品の取り扱い説明書をご覧下さい。

- PHの改善:PHを診断後に植物の適正なPHに合わせて、土壌改良材を入れてPHの改善をおこないます。

- PHを酸性に改善:ピートモスを使用する場合はPHを1下げるために、1㎡あたり、ピートモスを約1.2kgを入れて混和します。

- PHをアルカリ性に改善:苦土石灰を使用してPH1上げるには、1㎡あたり苦土石灰を約100~200g入れて混和します。

- 肥沃さの診断:肥沃さは土壌の色によりある程度診断できます。土壌の色は成分や状態を示しており、簡易的に植物を育てるのに適しているか調べる事が出来ます。黒色の場合は腐植が多く肥沃な傾向があり、赤色・黄色・白色の場合は腐植が少なく肥沃でない傾向があります。

- 肥沃さの改善:土壌に堆肥または微生物資材を入れます。堆肥を入れる量は土の量に対して二割から三割程度にします。入れ過ぎると通気性・排水性・保水性のバランスが崩れて植物が育つのに不適な環境になりやすいため注意してください。

※詳しい土壌診断と改善方法はこちらのリンクからご覧下さい

鉢土づくり

日当り

シレネ・ユニフローラは、日向から半日影の範囲で育てることが出来ます。ただし日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせるため基本的には日向で育てる方が良いでしょう。

培養土

培養土を購入する場合は、一般的な草花の培養土で良いでしょう。

培養土を自作する場合

- 基本的には通気性・ 排水性が優れている培養土をつくります。

- 堆肥の入れ過ぎは夏場に蒸れる原因となるため、一般的な植物よりも少なめにする。ただし堆肥を少し入れた方が生育がよい事もある、必要に応じて少量入れると良いでしょう。

- 水やりの頻度を考えて保水性のよい用土を多めに入れたり、植物の呼吸や成長を考えて通気性がしっかり保てる用土を選んだりする。

培養土の配合例

- 日向土(細粒・小粒) + 硬質赤玉土(小粒) + 腐葉土+ くん炭 + 元肥 =3:4:2:1:適量

- 日向土(細粒・小粒) + 赤玉土(小粒) + ピートモス(調整済) + 竹炭 + 元肥 =4:3:2:1:適量

- 赤玉土(小粒) + 桐生砂(細粒・小粒) + パーライト + 腐葉土 + ゼオライト + 元肥 =3:3:2:2:適量:適量

鉱石の土壌改良用土

- 赤玉土:赤玉土とは関東ローム層の中層にある赤土を乾燥させて、粒の大きさごとに分けた土壌改良材です。

- 特徴:赤玉土は通気性・排水性・保水性のバランスが抜群に良いことから擬似団粒構造をした土壌改良材とも呼ばれています。無菌で雑菌が繁殖しにくく、雑草の種も含まれないため挿し木用土やインドアグリーンの土としても使われる。

- 比較:鹿沼土と比べて赤玉土の方が保水性・保肥力に優れており、PHが中性に近い弱酸性のため幅広い植物で利用しやすい。赤玉土は鹿沼土よりも粒が崩れて劣化しやすいため、使い続けると微塵が出て通気性・排水性を悪化させる事がある。

- 注意点:赤玉土はリン酸を固定してしまい、植物が吸収出来る状態で無くす事があるため、リン酸の肥料を多めにやる必要がある。赤玉土の粒はやや崩れやすいため再利用出来る割合が少ない傾向があり、微塵は粘土質になり通気性・排水性を悪くする事がある。

- 用途:一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。無菌のため挿し木・種まき用土・インドアグリーンの培養土などに利用される。

- 硬質赤玉土:硬質赤玉土は赤玉土を高温で焼いて硬質化したものです。

- 比較:硬質赤玉土は赤玉土と比べて、粒が硬いため砕けて劣化しにくく、通気性・排水性が高くなっています。一方で保水性が悪くなっているため、一般的な草花で使うと土壌が乾きやすくなり水やりの頻度が増えやすいです。

- 用途:多肉植物・サボテン・山野草などに使われる事が多い。

- 鹿沼土:鹿沼土は栃木県鹿沼地方で産出される、風化した軽石の総称です。

- 特徴:鹿沼土は通気性・排水性が抜群に優れており保水性・保肥力も高いため、培養土の通気性・保水性・保肥力のバランスをとりたい時に重宝されます。PHが4~5と酸性になります。

- 比較:赤玉土と比べると鹿沼土は粒が頑丈で崩れにくいため再利用しやすく、PHは酸性に強く傾いており、保水性が劣ります。一般的な軽石と比べると鹿沼土は保水性に優れており、やや粒が脆い傾向にあります。

- 注意点:酸性度が強めなため、アルカリ土壌を好む植物を育てる場合は避けた方がよい。

- 用途:一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。特にPHが酸性のため酸性土壌を好む植物に利用される事が多いです。

- ☆硬質鹿沼土:硬質鹿沼土は従来の鹿沼土から硬質なものを選別した用土です。その名前が示すとおり、鹿沼土よりも硬く丈夫で劣化しにくい用土です。

- パーライト:パーライトは、真珠岩や黒曜石を粉砕して小さくした後に、高温で熱して中に含まれる水分を発泡させ多孔質にした資材です。

- 特徴(真珠岩系):表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。

- 特徴(黒曜石系):表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。

- 用途:土壌の通気性・排水性を改善する目的、真珠岩系では通気性・排水性・保水性をバランスよく改善する目的で利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などに欠かせません。

- 日向土(ボラ土):日向土は別名でボラ土とも呼ばれる、宮崎県南部で産出される軽石です。

- 特徴:通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている、比重は約0.6とバランスがよい。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくいため再利用しやすく、PHが殆ど中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。草地・岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、一般的な草花から多肉・サボテン・山野草などの育成でも利用されます。す。

- 桐生砂:桐生砂とは群馬県桐生市近辺で産出されるやや風化の進んだ赤褐色の火山礫です。

- 特徴:通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくいため再利用しやすく、PHがやや酸性に傾く中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、多肉・サボテン・山野草・東洋ラン・盆栽等の育成でよく利用されます。

- 軽石:軽石は溶岩が急冷されガスが吹き出す事で、多孔質で脆く軽くなった火山礫です。

- 特徴:通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている、比重は約0.4~0.6とバランスがよい。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくい、PHが殆ど中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、多肉植物・サボテン・東洋ラン・盆栽・山野草などの育成でよく利用されます。

- 川砂:川砂は岩石(花崗岩・石英・長石等)が風化して生じる灰白色をした砂で、採られる場所により富士川砂・矢作砂などと呼ばれたりもしています。

- 特徴:粒子が大きく通気性・排水性が優れており、保水性と保肥力が殆どない。比重が約2.5~2.6と大きく安定感があるため植物をしっかりと支える事が出来る。

- 用途:土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、多肉・サボテン・山野草・盆栽等の育成でよく利用されます。

- ゼオライト:ゼオライトは沸石とも呼ばれる鉱物の一種です。

- 特徴:水質浄化・脱臭効果・高い保肥力などにあります。そのため、根腐れ防止や肥料の流失や肥効の継続に効果を発揮します。一方で、入れすぎると肥料が効きにくくなるなどのデメリットがあるため、土壌や培養土に5%程度混ぜて使われる事が多いです。

有機物の土壌改良用土

- 腐葉土:腐葉土は広葉樹の落ち葉を腐熟させた改良用土です。

- 腐葉土を選ぶ基準:腐葉土は完熟していて湿り気のある物を選びましょう。完熟していると、見た目が黒っぽくなり、葉の断片が小さくなっています。逆に油脂成分の多い針葉樹の葉が入っていたり、未熟な茶色の葉が混じっていたり、断片が大きく乾燥していたりする腐葉土は、植物の根を傷める原因にもなるため避けた方が良いでしょう。

- 腐葉土の特徴:土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の通気性・保水性・保肥力を高めるため植物が育ちやすい環境となる。腐葉土は微量要素を含んでいるため植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌が肥沃になる。PHが中性のため扱いやすい。

- 用途:土壌の保水性・保肥力・通気性を改善したり、微生物を活性化して土壌を肥沃にしたりする働きがあるため、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されます。

- ピートモス:ピートモス は水苔類やヨシ・スゲ等の植物が堆積して腐植し泥炭化した用土です。

- 特徴:腐葉土と比べて養分を殆ど含んでいないため、微生物を活性化する力が弱く無菌で清潔感がある。土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の保水力を高める効果が高く、通気性・保肥力も改善する。PHは基本的に強い酸性になる。

- 注意点:PHが3~4の強い酸性のため、一般的な植物を育てる際は調整済のピートモスを使用するか、アルカリ性の土壌改良材を入れて使用した方がよいでしょう。

- 用途:土壌の膨軟性を高めて、保水性・保肥力・通気性を改善するのに利用されたり、PHを酸性に調節する目的で利用されたり、無菌で雑菌が繁殖しにくいためインドアグリーンの植物の改良用土として利用されたり、挿し木や種まき用の培土として利用されたり、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されたりしています。

- くん炭:くん炭は、もみ殻を炭化させたものです。

- 特徴:通気性と排水性が抜群によいため根腐れ防止効果があります。菌根菌などの有用微生物を活性化させる効果があるため、植物が菌根菌と共生して病気に強くなったり水分・栄養を補給しやすくなる事がある。植物の成長に必要とされるミネラルを含有していて、またケイ酸が50%近く含有しているため茎・葉が頑丈になりやすく病害虫に強くなる傾向がある。PH8前後の高いアルカリ性を示す。

- 用途:根腐れ防止・酸性土壌の改善などのために土壌に10%程度混ぜて使われる事が多いです。

- 木炭(竹炭):木炭(竹炭)は木材または竹材を材料にして低酸素状態で高温に加熱して作られる炭です。

- 特徴:通気性と排水性が抜群によいため根腐れ防止効果があります。菌根菌などの有用微生物を活性化させる効果があるため、植物が菌根菌と共生して病気に強くなったり水分・栄養を補給しやすくなる事がある。植物の成長に必要とされるミネラルを含有していて、またケイ酸が50%近く含有しているため茎・葉が頑丈になりやすく病害虫に強くなる傾向がある。PHが8~10と高いアルカリ性を示す。

- 用途:根腐れ防止・酸性土壌の改善などのために土壌に10%程度混ぜて使われる事が多いです。

水やりの仕方

シレネ・ユニフローラは、自生地が崖地や砂浜などにあり、葉が多肉質な事からも分かる通り、耐乾性が高い植物です。基本的にジメジメとした土壌よりも、乾燥気味の土壌を好みます。

ただし、夏場などの乾燥しやすい季節、雨が長く降らない時、鉢植えで育てている場合などには、水やりが必要になることがあります。水やりのタイミングなどは下記を参考にして下さい。

注意する事は、極端に過湿状態にしてしまうことです。過湿が続くと病原菌が増えて株が腐敗する原因を作ったり、根の呼吸を邪魔して根腐れを引き起こす原因になったりします。そのため、長雨や水やりする頻度には注意が必要となります。

水やりのタイミング

生育期間中は土壌の表面または表層が乾燥したタイミングで水を与えます。

冬の期間は生育が緩慢になるため、植物は水をそれほど必要としません。そのため、乾かし気味に管理してあげるとよいでしょう。

土壌の乾燥の確認方法

- 土壌表面の乾燥:土壌の表面の乾燥とは、土壌の最も上の部分の表面が乾燥している事です。土壌表面の乾燥の確認方法には目視・触感・専用の道具があります。

- 目視で確認:土は濡れているなら色が濃くなったり黒っぽくなったりしていて、乾燥すると色が白っぽくなります。

- 触感で確認:土の表面を指で触ってみてます。土は濡れていると湿り気があり、乾燥しているとサラサラとしています。

- 専用の道具:サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。

- 土壌の表層の乾燥:土壌の表層の定義は様々ありますが、ここでは土壌の表面より5cm以下にある事にして、また土壌の表層の乾燥とは土壌の表面から5cm以下が乾燥していることになります。

- 目視で確認:透明な植木鉢を使用して植物を育てます。透明で土の色の変化が分かるため、土表面から5cm以下の土の色が白っぽくなってきたら水やりを行います。

- 重量で確認:鉢植えで育てている場合は、水分量で鉢の重量が変わるため、土が乾燥した時の軽さを覚えておいて土の乾きを判断します。

- 道具で確認:割り箸・竹串などを用土の中に差してみて、引き上げた時の割り箸・竹串の色と湿り気を見て乾燥具合を確認します。

- 専用の道具:サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。

夏越しする方法

シレネ・ユニフローラは、自生地が海岸沿いの崖地や砂浜などにあり、比較的に温暖な気候の地域にあること等からも分かる通り、基本的に暑さや乾燥に強い植物となります。

ただし、極端な高温や多湿を苦手にしており、特に暑さと多湿が組み合わさる日本の高温多湿は苦手にしており生育が衰退する傾向にあります。そのため、必要に応じた夏越し対策が必要になるでしょう。

夏越しで重要なポイント

- 高温の改善:温度が高いことです。 植物の生育適温は一般的に15~30℃の間であり、それ以上の高温になると高温障害と呼ばれる様々な障害を引き起こします。高温の改善の方法は幾つかあるため下記を参考にして下さい。

- 日差しを避ける:強い日差しの当たらない場所で植物を管理します。植え付け時に日差しの当たる場所を避けたり、夏の期間だけ鉢植えを軒下に移動したりして対策するとよいでしょう。

- 日除けをつくる:植物と太陽の間に遮光ネットを張って強光を遮る方法があります。遮光ネットは雨避けにもなるため病気予防などにもおすすめです。

- 打ち水:庭や植物を置いているコンクリートの地面などに水を撒いて、水が蒸発する時に気化熱を奪う事を利用して、地面や大気の温度を下げます。

- 葉水:植物の茎や葉に水をかけることです。葉水で植物についた水滴は、蒸発する時に気化熱を奪うため植物の温度を下げる効果があります。※ただし水をかける事が植物が病気にかかる原因になる事もあるため病気にかかりやすい植物には避けた方がよいでしょう。

- 多湿・過湿の改善:空気中・土壌中の湿度が高い状態です。原因は様々で、壁に囲まれて空気の流れや太陽光が遮られている場所、雑草などで太陽光が遮られている場所、雨水が貯まりやすい場所、土壌の土質が悪い場所などでおきやすいです。多湿・過湿の改善の方法は幾つかあるため下記を参考にして下さい。

- 植物を移動:植物と育てる場所の相性が悪い場合は、植物を相性の良い場所に移動しましょう。

- 雑草の除去:雑草は風の流れや太陽光を遮り、育てている植物の成長を妨げる原因になると同時に、多湿を生み出す原因にもなります。多様性の一部ではありますが、見た目にも良くないことが多いため定期的に抜きましょう。

- 排水性の改善:雨水などが周囲から集まりやすい環境にあったり、硬盤があったりすると排水が上手くいかない場合があります。対策として排水溝を作ったり、縦穴暗渠(縦穴排水)をつくり雨水が外に流れる仕組みをつくりましょう。

- 花壇を高くする:植物を植える環境を周囲よりも高くして排水性を改善する事も出来ます。花壇をレイズベットにしたり、岩を並べてロックガーデンなどにしたりして、植物を育てるのもよいでしょう。

- 雨避けをつくる:植物の上に雨が当たらないように雨避けを張り、雨から植物を守る方法があります。雨避けの方法は様々ですが、雨避けの製品もあるため探してみるのもよいでしょう。雨避けは病気予防、多湿・過湿の改善にもなります。

- 土壌の改善:土壌は土質により乾燥のしやすさが変わります。植物の植え付け時や植え替え時に、植物に合わせた土壌の改善をしましょう。詳しくは花壇土からご覧下さい。

- 病原菌・ウィルス:夏場は高温多湿で病原菌が増えやすく、植物が病気にかかるリスクがあがります。そのため、適切な対策が必要になります。

- 植物を雨の当らない所に移動:梅雨から夏場は降水量が増えて、植物は多湿・病気などの様々な悪影響を受けて弱りやすくなります。そのため、多湿や病気に弱い植物などは雨を避けて育てた方が無難です。

- 雨避けをつくる:植物の上に雨が当たらないように雨避けを張り、雨から植物を守る方法があります。雨避けの方法は様々ですが、雨避けの製品もあるため探してみるのもよいでしょう。雨避けは病気予防、多湿・過湿の改善にもなります。

- マルチング:地面の表面をバークチップや藁などのマルチング資材で覆います。急激な地温の上昇を防ぎ、高温による蒸発、泥はねからの病気の感染なども防いでくれます。

- 切り戻し:植物の葉の量が多いと、蒸散量が増えて乾燥しやすくなったり、風や光の通りが悪くなり病害虫の発生の原因になったりすることがあります。そのため、必要に応じて剪定を行い株をコンパクトにするとよいでしょう。

播種で増やす

シレネ・ユニフローラの種蒔の方法

- 播種時期:3月~6月・9月~10月

- 発芽適温:約20度を

- 発芽日数:

- 備考:

種まき手順

- 種まきの時期:春または秋

- 培養土の準備:直播き・移植栽培※移植栽培はコストや手間が増えますが、苗を病害虫から保護したり、温度・水分の管理が楽になり成功率が高まります。

- 直播き:花壇やプランターの土を整えます。

- 移植栽培:プラグトレー・ピートポット・ポリポット・不織布育苗ポット・ジフィーセブンなどに種まき用の培養土を入れて栽培できます。おすすめは移植の際に根を傷めにくい不織布育苗ポット・ジフィーセブンなどです。

- 種の撒き方:点撒き・すじ撒き・バラ撒き

- 種まき後の管理:種が乾燥すると発芽率が落ちるため、基本的に土と種が乾燥しないように水やりを行い管理します。

- 発芽後:双葉が出たら、株どうしの間隔を見て、混んでる場所の苗を間引きます。また間引きした苗は別の場所に移植することもできます。※直播きする場合は成長に合わせて株どうしがくっついているものを状態がいい方を残し間引きするとよいでしょう。

- 定植:本葉が2枚以上になったら定植します。定植が遅れると移植時に根を傷付けるリスクが増えると同時に、苗が老化して定植後の成長も悪くなるリスクが高まります。一方で、移植が早すぎると低温障害にあったり害虫からの食害に合うリスクが高まります。そのため、バランスを見ながら定植を行いましょう。

※鎮圧は土と種の接着を高め水分の吸収をよくします。